今回のアンケートは、at home VOXの会員に聞きました! 「あなたの地元でモテるのはどんな人?」ところ変わればモテる人も変わる……はず。まずは【東日本編】をお届けします!

記事一覧

今回のアンケートは、at home VOXの会員に聞きました! 「あなたの地元でモテるのはどんな人?」ところ変わればモテる人も変わる……はず。まずは【東日本編】をお届けします!

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年11月30日放送の「テレ金大学」のコーナーで、高岡市にある勝興寺について紹介していました。 勝興寺本堂(小池 隆さん撮影、Wikimedia Commonsより) 万葉集の編者として歴史の授業にも載っている大伴家持は、越中国守として高岡に赴任し、223首もの歌を詠みました。「英遠の浦に 寄する白波 いや増しに 立ちしき寄せく 東風をいたみかも」は、氷見の海岸を詠んだものです。この家持が赴任した越中国守の跡に建てられたのが勝興寺というお寺です。家持もビックリの七不思議この勝興寺には、七不思議という昔からの言い伝えがあります。まずは、「実ならずの銀杏」。もともとはたくさん実がなった銀杏ですが、人々が取り合い争いを起こすのを嫌った住職がお教を読むと、ひとつも実がならなくなったそうです。次に、「水の涸れない池」。勝興寺が火事になった時に、この池に隣接する本堂に彫られている龍神が火を消してくれ、それ以来、この池はどんな干ばつの時でも、龍が雨を呼び、水がなくなることはなくなったそうです。勝興寺は、北陸新幹線ですぐの高岡駅からJR氷見線に乗り、すぐの伏木駅そばにあります。残り5つの不思議を調べに行きたくなりますね。(ライター:りえ160)

[OH!バンデス - ミヤギテレビ] 2015年12月1日放送の「バンたま太鼓判」のコーナーで、開業したばかりの地下鉄で楽しめるスポットを紹介していました。工事当時の仙台市地下鉄東西線(Sendai Blogさん撮影、Flickrより)地下鉄で行こう!旬の野菜が美味しい大人気レストラン12月6日「仙台市地下鉄東西線」がいよいよ運行をスタートしました。市の東西13.9キロメートルを13駅でつなぐ、仙台市民待望の地下鉄です。開業に伴い盛り上がる仙台市では、各駅の名物スポットを載せた「地下鉄東西線番付」を作成し、市役所などで配布しています。東の横綱は「もろやファームキッチン」という農家レストランです。東の起点・荒井駅前にリニューアルオープンしました。自家栽培のお米や減農薬野菜を「畑の一年を伝える」というコンセプトで、旬の野菜の美味しさと季節感を提供することにこだわっており、郷土料理や創作料理が大人気のレストランです。開業に合わせ、今後は予約なしでもお客様を受け入れる方向にしていきたいとのこと。地下鉄で帰れるので、素敵なランチやディナーに合うお酒も安心して頂けますね。仙台駅から1駅の好アクセス!昭和レトロな横丁あるき西の横綱は、仙台駅の隣・青葉通一番町駅にある「壱弐参(いろは)横丁」です。元々は「仙台中央市場」が愛称として「壱弐参横丁」となり、約70年とその歴史は長く、八百屋から魚屋、飲食店から洋服店まで他ジャンルのお店が100軒以上!地元民に昔から愛される仙台最大の横丁です。旅や出張の合間におしゃれなレザーショップを覗いたり、横丁で一杯!も楽しめます。行くたびにいろんな発見がありそうな横丁で、ぜひお気に入りのお店を見つけてみたいですね。(ライター:M.)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年12月3日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、「金沢駅西の50メートル道路は本当に50メートルあるのか?」と検証していました。金沢駅前。写真左奥に伸びる大通りが50メートル道路(Crispin Semmensさん撮影、Flickrより)広岡交差点の横断歩道を実際に計測すると、36メートル。50メートルに満たない幅でした。歩きやすい道づくりをしかし、これは車道部分の幅のみ。実際に歩道も含めて計測するとジャスト50メートル。名前のとおり50メートルの道路でした。ちなみに歩道7メートル、車道12.5メートル、分離帯が11メートルあり、もう片方の車道12.5メートル、歩道7メートルという内訳です。もともとこの50メートル道路は、三八豪雪(昭和38年1月豪雪)の時に、金沢への陸の交通が雪で途絶え、陸の孤島となり困ったことで、海からの交通を確保すべく港を作ることになり、港と金沢駅を結ぶ道路が必要とのことで造られました。そして、金沢には歩道の狭いところが多く、新しいまちづくりの時に歩道の幅を広くとろうということになりました。確かにこれだけ歩道の幅が広いのは珍しいですよね。それにしても名前通り50メートルだったことにはあっぱれです。(ライター:りえ160)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年11月23日放送の「テレ金大学」のコーナーで、兼六園の隠れた穴場スポットについて紹介していました。現在、紅葉真っ盛りの兼六園。毎日観光客で賑わっており、とくに今年は紅葉が例年より長く続き、あともう少し眺めることが出来るそうです。見事な「逆さ雪吊り」そんな兼六園の隠れたスポットのひとつが、小立野口に近い「山崎山」。楓やトチノキが広がりとても綺麗ですが、山頂まで登ると茅葺き屋根の四阿(あずまや)があり、雨の日でも傘をささずに紅葉を眺めることができます。そして、もう一つが、「唐崎の松」。冬の訪れを告げる雪吊りが兼六園の風物詩となっていますが、この唐崎の松を霞が池を挟んで反対側にある栄螺山から眺めると、風の無い日には雪吊りが水面に映り、逆さ雪吊りを見ることができます。これが「逆さ雪吊り」(Jiashiangさん撮影、Flickrより)逆さ雪つりと紅葉の共演は、また見事なものです。眺める場所によって、また一段と趣あるものに見えるのですね。今度訪れるときには、ぜひ注意して見たいと思います。(ライター:りえ160)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年11月25日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、「鉛筆の尖った先のことを何という?」という話題がのぼっていました。画像はイメージです(photosteve101さん撮影、Flickrより)東京や関東出身の人たちは、みな声をそろえて「尖っている」としか言いませんでしたが、金沢の人たちは「ケンケン」というのです。「ケンケン」というと片足跳びのことかと思われますが、金沢では立派に通用する言葉です。武士文化のある金沢らしい言葉この「ケンケン」は、石川だけの方言で、鉛筆の尖った先を表す擬態語の方言です。擬態語の方言と言えば他に「おしゃべり」を表す「ちゃべちゃべ」や芋をふかしたときなどの「ごぼごぼ」があります。そして、この「ケンケン」は、刀の剣の「ケン」に由来しているそうです。武士文化の残る金沢らしい方言ですね。ちなみに、鉛筆の先を表現する擬態語の方言を持っている地域と持っていない地域があり、富山では「ツクツク」、福井では「ツンツン」、愛知では「トキントキン」、関西では「ピンピン」と言うそうです。最近の金沢の小中学生は、関西方面からの影響を受けて「ピンピン」が定着しつつあるんだとか。昔から使っていた私としては、「ケンケン」こそ、金沢にふさわしい、残してきたい方言だと思います。(ライター:りえ160)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年11月23日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、「金沢駅の上り線、下り線はどっち?」という話題がでていました。一般的に路線の起点に向かうほうが上り、終点に向かうほうが下りなので、北陸新幹線ならば東京方面行きが上り線、金沢方面行きが下り線、特急サンダーバードならば、大阪方面が上り線、金沢方面が下り線です。特急サンダーバード(sodai gomiさん撮影、Flickrより)しかし、サンダーバードでは、それぞれの路線に起点と終点があり、上りのサンダーバード内でも、JR湖西線の近江塩津→京都間は下り、東海道線の京都→大阪間も下りとなり、同じ列車に乗っていても上りと下りが入れ替わる場合もあります......。金沢でも上りと下りが混在するそして、電車だけでなく高速道路にも上りと下りがあります。こちらも起点と終点が決められており、北陸自動車道の場合、起点が新潟、終点が米原です。しかし、昭和63年7月、北陸自動車道が全線開通したとき、混乱を防ぐために上りと下りを国鉄に合わせて逆転させました。ですので、新潟・富山方面が下り、福井方面が上りとなります。一方で国道8号線は、上りが起点のある新潟方面、下りが福井方面ですので、北陸自動車道と国道8号線は、上り下りが逆になっているのです。私自身、ときどきわからなくなることがあって、どうしてだろう......と思っていたのですが、なるほど、どっちがどっちかわからなくなる複雑な交通事情があったのですね。(ライター:りえ160)

日本各地の街の不動産店の皆様に、地元で一番楽しいスポットをご紹介いただくニッポンの5当地「楽」。今回は「長野編」です。松本城や飯縄火まつりなど、地元民が愛する楽しいスポットやイベントをご案内します。

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年11月10日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、「石川県にはサンルームが多い?」という話題について取り上げていました。たしかに、広告などに載っているアパートなどの間取りにも「サンルーム」の文字をよく目にします。ここまでサンルームが多いのは、石川県の特徴で、他県の人は「サンルームって何?」、「日光浴をするところ?」という人までいます。画像はイメージです(Alosh Bennettさん撮影、Flickrより)はっきりしない天候の北陸の人にとっては、なくてはならないものサンルームというのは、窓際などの採光部の一角を区切って、室内ですが日がよく差し込むようにした空間のことです。金沢のある不動産屋さんによると、人気の物件は、防犯設備が整っているものや、やはりサンルームがついたものだとか。サンルームは、30年ほど前、共働きの家庭が増えた時代に洗濯物を室内で干すニーズが増え始め、広まっていったそうです。北陸地方ははっきりしない天候の日が多く、外に洗濯物を干せないため、サンルームが重宝したのです。石川県の県営住宅には、ほとんどの物件に設置済みなのだそうです。サンルームは、共働きが増えた時代の経済成長を支え、かつ、陽の光を大切にした県民にとっては欠かせないものなのですね。(ライター:りえ160)

日本各地の街ゆく人へのインタビューや取材を通して住まいと暮らしに関する、リアルな「声」や「姿」をご紹介するニッポンの5当地「住」。今回は「長野編」です。長野で出会った人に「今の住まいで「改善したい」トコロは?」と尋ねました。

いまヘリ墜落のニュースやってたけど目的地がヘリポート付の蕎麦屋って言ってた。ヘリポート付蕎麦屋ってなんだ- マイク@C89二日目M-40a (@moisumaicu) 2015, 11月 22こんなツイートが、あちこちで聞かれた。2015年11月22日、群馬県安中市で発生したヘリコプター墜落を巡って、だ。搭乗していた2人の男性が亡くなる、非常に痛ましい事故だったのだが、多くの人が驚いたのはそのヘリの飛行理由が、「小諸市内のヘリポート付きのそば店に向かっていた」(TBSニュースより)と報じられたことだった。画像はイメージです(Juraj Kubicaさん撮影、Flickrより)あの与沢氏も訪れていたヘリコプターに乗って蕎麦。しかもその蕎麦屋にはヘリポートが付いている。そんなお店が実在するの......?編集部が調べてみたところ、この蕎麦屋は小諸市にあるAというお店らしい。千曲川を見渡せる高台の上にあることから、その景色を目当てに通う人も多い有名店だが、何よりこのお店の名を高めているのが、上述したヘリポートの存在なのである。こちらは、実際にお店のヘリポートから、ヘリが飛び立つ様子を捉えた動画だ。滅多にヘリでやってくる人なんていないのでは?と思うかもしれないが、そんなことはない。ここで食事をしたことがあるという男性が店員さんに聞いたところによると、確かに数組のヘリに着陸許可を出しているのだとか。「ネオヒルズ族」としてもてはやされたあの与沢翼氏もかつて東京からチャーターしたヘリを飛ばして、このお店の天ぷら蕎麦を食べに来るなど、セレブたちからも愛されるお店なのである。なお、お値段はさすがに「セレブ価格」ではなく、庶民にも手が出る範囲だ。ヘリがなくとも、車なら十分出かけられる場所にあるので、味に興味がある人はぜひ。ちなみに食べログの評価は3点台前半だ。

全国の道の駅の中で唯一の施設を誇る、新潟県見附市「パティオにいがた」をご紹介します!

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年10月8日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、「頭脳パン」の話題が取り上げられていました。賢そうな博士の絵が書かれているレトロなパッケージは、昭和35年の発売から55年経っても、県民に愛され続けています。レーズンたっぷりでもちもちの県民にはお馴染みのパンですが、県外の人は知らない人が殆どなのです。 伊藤製パンウェブサイトより なぜ、県内だけに売られているのでしょうか?頭がよくなるかは、努力次第1960年に、ビタミンB1は、頭の働きをよくするという説がでました。その時に、ビタミンB1を含む小麦粉、「頭脳粉」なるものが頭脳パン連盟から開発され、全国で販売されました。しかし、ブームが終わると周りは製造を中止し、今では頭脳粉を製造しているのは、金沢市米泉町にある「金沢製粉」だけとなってしまったのです。砂糖やレーズンが入ったパンは当時は珍しく、また甘いもの好きの石川県民にこの「頭脳パン」は、需要があったようです。そして、昔ながらのおいしさが今でも愛され続けています。ちなみに、ビタミンB1は、糖をエネルギーに変えるのに必要な成分で、より脳を活性化してくれる効果があります。頭脳粉は、このビタミンB1を普通の小麦粉の2倍含んでいます。そんな頭脳粉で作られた頭脳パン、受験シーズンには売上が伸びるそうですが、本当に頭がよくなるのかについては、「このパンを食べて、たくさん勉強してください」とパッケージに書いてあるのみです。でも、そんなの関係ねえ〜ほど美味しいんですよね。(ライター:りえ160)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年11月9日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、JR金沢駅の金沢港口にある巨大モニュメントについて話題になっていました。 金沢駅前にある問題のモニュメント(Bankuさん撮影、Wikimedia Commonsより) あのモニュメントは、一体何の形をしているのでしょうか?「能登半島の形」、「石川という字をモチーフに」、「金沢の道路と同じ形」などなどいろいろな意見が出てきました。新しい金沢のイメージ実際に、モニュメントのそばまで行くと、「金沢市制百周年記念事業モニュメント」とあり、「悠よう」という題で「蓮田修吾郎」という金沢出身の造型作家が作ったものだと記載がありました。活力、魅力、潤いのある新しい金沢をイメージして未来に向かって悠然と伸びゆくことを願っているそうです。金沢ふるさと異人館にて、作家の蓮田修吾郎さんについて調べると、金沢駅以外にも西武緑地公園や歴史博物館などのモニュメントも手がけていることもわかりました。ぜひ全てを見比べてみたいものですよね。そして、モニュメントの形ですが、カタカナで「カナザワ」と読めるようになっているそうです。と、いっても単純に「カナザワ」だけでなく石川県の形などもイメージしたのだろうと思われます。ちなみに「ワ」は、横向きになっており、首を横に傾けてみると読めるそうです。これはもう金沢駅に行って確かめるしかありませんね!(ライター:りえ160)

「ビーバー」イメージ写真(画像提供:北陸製菓) 相変わらず北陸新幹線の人気がすごい。週末の「かがやき」の指定席は満席状態が続いている。春の開業当時はもちろんだが、夏から秋の行楽シーズンも絶好調だ。金沢市内の名所は大変な人混みで、ひょっとしたら京都以上ではないかという声も上がるほどだという。そんな中、あるお菓子が注目を集めている。「ビーバー」という揚げあられだ。「ビーバー」と聞いても、普通はかわいらしい動物を思い浮かべるだろう。しかし、北陸3県、石川、富山、福井の人々は、「強いぞビーバー!」「○○のビーバーですぞぉ〜」というCMのフレーズと共に、このあられを思い出すという。ビーバーって、いったいどんなお菓子なのか?ビーバーの歯に似ているから、「ビーバー」になった? 「ビーバー」袋(画像提供:北陸製菓) 「ビーバー」が生まれたのは、今から40年以上も前のことだ。当時、白山市の「福富屋製菓」が開発した。1970年に開催された大阪万博のカナダ館を訪れた際、マスコットのビーバーの歯が、あられに似ていることからネーミングしたという逸話が残されている。地元北陸産のもち米、鳴門の焼き塩、日高昆布など材料にこだわり、独自のブレンド油で「手揚げ」を貫いてきた商品で、子どものおやつ、大人のビールのおつまみとして人気だった。北陸3県のほとんどのスーパーで販売され、テレビCMも話題となった。ところが、やがて売り上げが減少。1996年、白山市の「福屋製菓」が事業部門を引き継いだが、2013年9月、こちらも経営破綻した。この件に関しては、Jタウンネットでも取り上げた(参照:北陸の定番あられ「ビーバー」、製菓会社が自己破産)また消えられても困るし...おいしいし...「ビーバー」の生産・販売は中止されたが、それを惜しむ声は高まるばかり......。そこで金沢市の「北陸製菓」が、製造スタッフ数人を迎え入れ、「ビーバー」復活に挑戦することになる。2014年8月、北陸3県の主要スーパーで約1年ぶりに販売を始めた。そして今年春、北陸新幹線の開業と共に、北陸定番のお菓子、北陸ならではのお土産として、再び脚光を浴びることになったのである。ツイッターにも、次のような投稿が寄せられている。ビーバー!北陸の雄! pic.twitter.com/eCCFlPNtrk- TKマジン@12月末アヘラジ (@tkmajin_2) 2015, 11月 4ビーバーって動物じゃなくて、おかきのアレね!北陸人ならわかるやつ。ちょっと普段は買わない値段(198円/税別)なんだけど、また消えられても困るし...おいしいし...!- ヒ03 (@hinoki62) 2015, 11月 15加賀生まれ北陸育ちのビーバーうめー! pic.twitter.com/7xbs9hvFoI- ポンコの夢咲まつり (@ponkoms) 2015, 11月 19携帯のニュースでお菓子のビーバーが取り上げられてる。あれ北陸限定だったのか...。そういや金沢以外で見かけてないかもしれん...。- ふぉーるずのさこ (@sako_gt) 2015, 11月 20「ビーバーって動物じゃなくて、おかきのアレね!北陸人ならわかるやつ」、「加賀生まれ北陸育ちのビーバーうめー!」などといった、地元の人からの感想が多い。北陸土産にぜひ買って帰りたい人は、主要スーパーで購入できる。JR金沢駅構内のコンビニ「ハート・イン」でも販売されている。また北陸製菓のオンラインショップでも販売されている。84グラム入り12袋で、2280円(税込)。そんな「ビーバー」シリーズから、「白えびビーバー」が12月25日から通常販売されることになった。富山産白えびの甘みが絶妙だとのこと。これまでは数量限定のスポット販売だったが、「継続して販売してほしい」という要望が多く、生産体制を整えたという。これまた、北陸土産に良さそうだ。 「白えびビーバー」袋(画像提供:北陸製菓)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年11月10日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、灯油を入れるポリタンクの色について討論がなされていました。石川県では、灯油を入れるポリタンクは「青色」で、県内のホームセンターにも青しかありません。しかし、関東の方にいくと「赤色」が定番なのだそうです。 赤と青の灯油用ポリタンク(橄欖岩さん撮影、Wikipedia日本語版より) 北陸では、青!富山と新潟が分かれ目県内に住む県外出身者によると、神戸では青、群馬では赤、宮城でも赤だそうで、青い色のポリタンクを使う人にとっては、「赤は危険な感じがする」、赤色ユーザーからしてみれば「青は水が入っているイメージ」など、思いも様々です。そこで、どこが赤と青の境界なのか、中部地方のカーマホームセンターを調べてみると、静岡県沼津市では、赤と青を取り扱っているとのこと。北陸では、富山と新潟の県境、岐阜と長野の県境に赤と青の境目がありました。「青」が当たり前と思っていましたが、二つ県をまたぐと「赤」になるのですね。もともと灯油は、ブリキ缶などに入れていたのですが、昭和42年ころから乳白色のポリタンクに入れるようになりました。ところが、昭和52年に色を付けることが義務付けられたのです。関東地方では危険を促す「赤」が、関西地方ではコストが安く済む「青」が定着したと言われています。ちなみに、色をつけることで紫外線による灯油の劣化も防ぐことが出来るとか。面白い雑学を知ることができましたね。(ライター:りえ160)

ニッポン全国のご当地をまわり、そのエリアならではのちょっと変わった風習や流行、素敵な方言などを、地元の不動産店の皆さんにお伺いするニッポンの5当地「色」。今回は、知られざる「長野」の県民性などの特色をご紹介します。

2015年11月15日、金沢市では初めての本格的フルマラソン大会「金沢マラソン2015」が、同市内で開催された。参加した市民ランナーは約1万1800人、ボランティア約6000人。市内広坂通りから石川県西部緑地公園陸上競技場までのコース沿道に詰めかけ、声援を送った観客は20万人(主催者発表)を超えた。金沢マラソンなう。百万石まつりと比べると、人は多いもののそれほどでもないみたい。ちなみに、金沢駅からルキーナの手前なうで。 pic.twitter.com/sk9HC7qjKW- NOEL (@NOEL122680) 2015, 11月 15金沢マラソン、ゴール地点。ランナーの皆さんお疲れさまでした。 pic.twitter.com/XSkpL78SIX- みー姉 (@michannechan) 2015, 11月 15北國新聞、安定の金沢マラソン pic.twitter.com/A1PAIqkadm- こうたつ (@yoneari) 2015, 11月 15折からの雨をものともせず、参加ランナーは、香林坊、寺町、東山など市内の観光名所を巡るコースを駆け抜け、金沢初のフルマラソンは盛況のうちに終了した。沿道で協力したボランティアや主催者側はホッと胸をなでおろしたことだろう。一方、市民や観光客には、開催に伴うさまざまな「しわ寄せ」もあったようで、ツイッターなどでは憤慨する声も聞かれた。ノーマイカーデーなのに、バスは運休?金沢駅(Yuko Haraさん撮影,flickrより)ツイッターに投稿された厳しい意見とは、下のようなものだった。実は金沢に旅行で来てるんだけどね。今マラソンやってて、全然移動できない。観光させる気が全くない。迂回ルートを警備や警察に聞いても『終わるまで我慢しろ』の一点張り。最低の対応。二度と来たくない。- jun-1-san (@since2003_the) 2015, 11月 15金沢市「11月15日は金沢マラソンなのでノーマイカーデーです。公共交通機関をご利用ください」北鉄バス「兼六園周辺と金沢駅の間はバスは運休です」金沢駅まで行きたいときはマラソンランナーと並走しろと?- ひろあき (@hiro7917) 2015, 11月 4金沢マラソンの11/15は、浄土真宗東西金沢別院の報恩講の真っ最中。加えて神社では、本来の七五三詣りの日!何でこんな日に市内移動不可状態にするんだろ?伝統的慣習より、いっときの集客力を優先した結果か?加賀百万石に伝統宗教行事は不要というメッセージか(~。~;)?- 本願寺派 養法寺住職 (@youhouji) 2015, 11月 7「ノーマイカーデーなのに、バスは運休」だったようだ。おまけに神社では「七五三詣りの日」だった。こんな日に市内移動不可状態とは、どういうこと?という意見だ。金沢マラソンには海外から多くの出場選手(観光客)が来日します。彼らは走りながら金沢を観光しているのです。その気持ちを考えてのコース設定でしょう。金沢の中心地に自動車は必要ありませ..「金沢マラソンを二度と開催すべきではない理由」 https://t.co/GLYC0GpTX5- ピッピちゃん (@arcturus7200) 2015, 11月 16金沢は車がないとマジ生きていけない地域だからなあ。車あっても道が複雑で細めで移動が大変。そこに只でさえ路線の充実していないバス運休してタクシーの通る道すら塞がれていたら移動は不可..「金沢マラソンを二度と開催すべきではない理由」 https://t.co/HuzyjQtjO3- ほのか (@N9Kaori) 2015, 11月 16市街地に名所が固まってる中で名所めぐりマラソンコースでやったらしい。そりゃ交通規制激しいし、観光客が見たいところが見れなくなるだろう。欲張って全部巡らずにコースを変えて「次はこの..「金沢マラソンを二度と開催すべきではない理由」 https://t.co/xMGK684qJ8- 羽倉田 (@wakurata) 2015, 11月 16金沢マラソンは、市の中心部や歴史的景観が残る観光地などをめぐるコースで行われた。ランナーたちには大満足だっただろうが、マラソンと無関係の観光客や、休日のお出かけを楽しもうとした市民と、正面からぶつかる形になってしまったことが、一部の不満を生んだようだ。マラソンと雨でめっちゃ空いて......ツイッターには、ひがし茶屋街の写真が投稿されている。ひがし茶屋街です。マラソンと雨でめっちゃ空いてますw#ぴょこトラベル pic.twitter.com/YzLPGEcNCc- ぴょこ (@ppppyokoooo) 2015, 11月 15今日は姪っ子の七五三。金沢マラソンと重なりいつもより閑散としたひがし茶屋街でしたが、観光客の撮影会となり盛り上がったようです。みんなニコニコ、happyなお写真を送ってもらいました pic.twitter.com/xAoSKtU6bz- 茶谷怜花 (@yumeruri) 2015, 11月 15たしかにいつもの週末に比べると、閑散としているようだ。回を重ねて改善していくしかない一方、こんな前向きな意見も寄せられていた。交通制限や観光地への影響はどの地域マラソン大会でも起き得る事のはず。これは回を重ねて改善していくしかない。二回目で改善が無ければ、流石にまずいですが...「金沢マラソンを二度と開催すべきではない理由」 https://t.co/Itfzgb6cx4- ざ_な_く&890PorT (@z_n_c_890_P) 2015, 11月 16地下鉄の有無は大きいね。観光地アピールと利便の良バランスを念頭に関係者は努力するしかない。声の大きなクレーマーにいちいち屈してたら街を挙げてのイベントなんか何も出来ないぞ。 / "金沢マラソンを二度と開催すべきではない理由 - ..." https://t.co/noVP4RFTKt- 新 (@arata2515) 2015, 11月 16さあ、皆さんはどうお考えだろう。

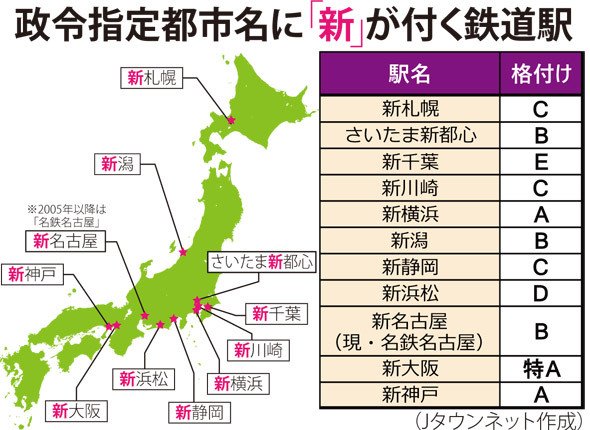

新幹線駅を中心にJR在来線や私鉄にも「新○○駅」という駅名が存在する。町の新しい拠点を整備する意図も込められていることが多いが、なかには名前負けしている駅も――。そこで「新」がついた11駅をピックアップしその格付けを行なってみた。

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年11月3日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、「倶利伽羅の謎」について調査していました。 「道の駅倶利伽羅 源平の郷」に飾られているモニュメント。倶利伽羅峠の戦いを記念したもの(Bakkaiさん撮影、Wikipedia日本語版より) 石川県と富山県の境にある「倶利伽羅」。津幡町にあるのですが、富山県の人の中には、富山にあると思っている人もいるそうです。変わった地名もそうですが、謎の多いところですよね。「倶利伽羅」は、インド由来の言葉急勾配の峠道を進むと到着する倶利伽羅。ここにある倶利伽羅不動寺は、日本三大不動の一つで、全国にもその名を馳せています。毎月28日はお不動産の日でたくさんの人がお参りに訪れています。倶利伽羅不動寺という名は、地名が由来なのですが、もともとは西暦718年にインドの高僧が倶利伽羅不動明王を安置したのが寺の始まりだそうです。奥の院に安置されたそのお姿は、剣に黒い龍が巻き付いた珍しい不動明王なのだとか。そして、その黒い龍というのが、インドの古典であるサンスクリット語で「クリカ」ということから、「倶利伽羅」という名になったそうです。黒い龍は、不動明王の力であり化身として知られ、あらゆる災いを断ち切り幸運をもたらす不動明王。なんともありがたい名前です。倶利伽羅不動寺は、県境ちなみに、この倶利伽羅不動寺の境内に県境があるので、「倶利伽羅」という地名は富山にも馴染み深いものです。さらに源氏と平氏の合戦・倶利伽羅峠の戦いの一番の激戦地は富山県小矢部市だったそうです。これからも両県で大切にしたいですね。(ライター:りえ160)

402件中 141〜160件