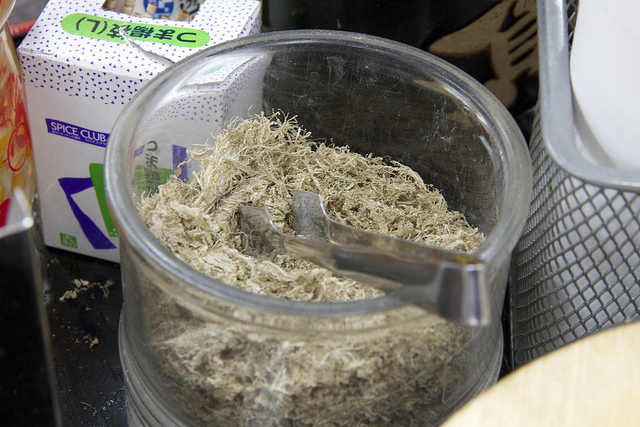

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2016年4月27日放送の「仰天コロンブス」のコーナーで、「とろろ昆布とおぼろ昆布は違うの?」ということについて調べていました。石川県は昆布文化が浸透している地域。とろろ昆布のおにぎりをコンビニが売られているのは全国でも一部の地域だそうです。しかし、とろろ昆布とおぼろ昆布の違いについては知らない人がほとんどです。どこが違うのでしょうか?作る工程、見た目も違う!昆布が石川県に根付いている理由は、明治時代に北海道から北前船で運ばれてきたからで、その寄港地ごとに昆布屋ができました。石川県もそのひとつということです。明治6年に創業した七尾市の「昆布海産物處 しら井七尾店」では、昆布じめ用の広昆布、出汁を取るための利尻昆布などたくさんの昆布を扱っています。そして、利尻昆布を包丁で削りおぼろ昆布をつくる、職人による実演もおこなっています。そうです。おぼろ昆布は人の手で昆布を削ったものを指します。職人の技による厚さ0.1mmの昆布です。一方でとろろ昆布は、おぼろ昆布を削ってできた昆布の芯の部分をブロック状にしてプレスして機械で削ったものを指します。昆布を無駄なく使い切るためにできたものです。こちらは「とろろ昆布」(Hiroshi Ishiiさん撮影、Flickrより)おぼろ昆布は表面が黒っぽく、とろろ昆布は、昆布の芯の部分なので白っぽいことが多いです。また、おぼろ昆布でも芯に近いものを削ったものは白く、これは太白おぼろ昆布と言われています。これからは、「とろろ」か「おぼろ」か、注目してみたいですね。(ライター:りえ160)