かつて、かの有名な俳人・松尾芭蕉も旅の道中に大石田に滞在し、「このたびの風流ここに至れり」と、『おくのほそ道』の文中に記した土地でもあります。

歴史が残り、旅情を感じられる大石田には、昔消えてしまったという幻の郷土料理「にぎりばっと」を食べられる店があるのだとか。名前からは想像もつきませんが、一体どんな食べ物なのでしょうか。消えた郷土料理の実態を確かめるべく、大石田で唯一にぎりばっとを提供するそば屋、「そば吉峰」へ向かいました!

大石田駅から車で約10分のそば吉峰ですが、今回は芭蕉のごとく旅の風流を感じようと、最寄りの北大石田駅で降り、歩いて店へと向かいます。約50分の道のりです。

延々と続く田んぼ道は、車も人もほとんど通りません。本当にこの先に店があるのか不安になってきました…。

戸を開けると「どうぞ入って!」と声が聞こえました。中に入ると…

そば吉峰はオープンして今年で8年目になるそば屋。実家が製粉業を営んでいた星川さんは、3年ほど製粉を学んだ後、地元で有名なそば屋で修行を積み、実家でこの店を開業しました。

それでは、幻のにぎりばっとを注文してみましょう!

これが、にぎりばっとです。和風のだしのいい香りが漂い、具材は鶏肉、大根、にんじん、ごぼう、ネギがたっぷりと入っています。早速、つゆをひと口飲んでみると、しょうゆベースのだしに鶏肉をはじめとする具材のうま味がプラスされて、実に深い味わいです。

星川さん「つゆはカツオと昆布でだしをとっています。基本はそばのつゆと同じですが、にぎりばっとはそばと違って具材が多く、素材の甘味が強くなるので、しょうゆと酒で調整してバランスよく仕上げています」

具材のほかに入っているのが、すいとんのような生地。よく見ると、指で握ったような跡がついています。色は少しグレーがかっていて黒い粒が見えます。食べてみると、すいとんとは全く違った食感! ふわふわとはいかないまでも、しゃくしゃくとした軽い食感で、そばの香りがふわりと鼻に抜けていきました。

星川さん「にぎりばっとはそば粉でできていて、できる限りこの地域でとれる来迎寺在来というそばの品種を使っています。来迎寺在来は特に香りがいいんですよ。ただし、希少な上に年によって品質にも波があるので、必要に応じて最上早生という品種とブレンドして生地の品質を一定に保てるように調整しています」

すいとんに比べて軽い食感が特徴のにぎりばっとですが、この食感を実現するにはちょっとした工夫をしているようです。

星川さん「柔らかい食感は昔ながらの作り方を改良した結果なんです。“かいもち”と言って、そば粉で餅状の生地を作るんですが、普通は粉にお湯を混ぜるんです。それだと混ぜるときにムラができる上に固くなってしまうので、うちでは粉に水を入れてよく混ぜ合わせてから火にかけて餅状にしています。こうすると柔らかい食感になるんですよ。それをひと口サイズに握って湯がいたら、つゆに入れて完成です」

ところで、一風変わった名前の由来は何でしょうか?

星川さん「この地域では昔、そばは殿様に献上する食べ物でした。そのため、平民がそばを食べることはご法度、つまり、禁止されていたんです。それを平民でもなんとか食べようと作られたのが、にぎりばっとです。ご法度とされていたのは、そば粉を練って麺状にしたもの。だから、麺にする生地をにぎっただけの形にして食べたんですね。つまり、“握った法度”でにぎりばっと”なんです」

一度は消えてしまったという郷土料理のにぎりばっと。吉峰で販売するきっかけは何だったのでしょう?

星川さん「街の活動で知り合った仲間に、にぎりばっとでまちおこしをしたいから協力してほしいと相談されたんです。今日は彼もここに呼んでいますよ」

と、そこに現れたのは大石田で食を通したまちおこしの活動をする「大石田にぎりばっと部」キャプテンの高橋陽介さんです。

にぎりばっと復活の経緯について教えてください。

高橋さん「大石田は年々人口が減っている町で、地元を盛り上げるために何かしたいと考えていました。当時、B級グルメがブームになっていて、大石田でも食を通したまちおこしをしようと、仲間を集めてまちおこしサークルをつくったんです。地元ならではの食べ物を家族や地域の人に聞き込みしたところ、“にぎりばっと”の名前が挙がりました。地域の80歳のおばあちゃんに話を聞くと、今はなくなってしまったけれど、昔この土地で一般的に食べられていた料理だと。歴史や名前の由来、作り方も教えてもらって、これはおもしろそうだと感じて」

最初はにぎりばっとの存在自体を知らなかったわけですね。昔は一般的な食べ物だったのに、消えてしまったのはなぜでしょうか。

高橋さん「食が豊かになったからです。にぎりばっとは食べ物がない時代の食べ物で、おいしい食べ物というよりは、他に食べるものがないから食べていたのだそうです。だから復活させるには、にぎりばっとを現代風においしくすることが重要でした。そこで星川さんに相談にのってもらって、おばあちゃんに教えてもらった作り方に改良を加えました。例えば、昔はつゆはしょうゆベースではなく、味噌汁だったんです。そんな風に試行錯誤を重ねて、3年前からここで販売してもらっています」

にぎりばっとでまちおこしに取り組み始めて5年になるという高橋さん。消えてしまった郷土料理なだけに、街の人はにぎりばっとの存在を知らない人がほとんどだったようです。5年たった今はどうでしょうか。

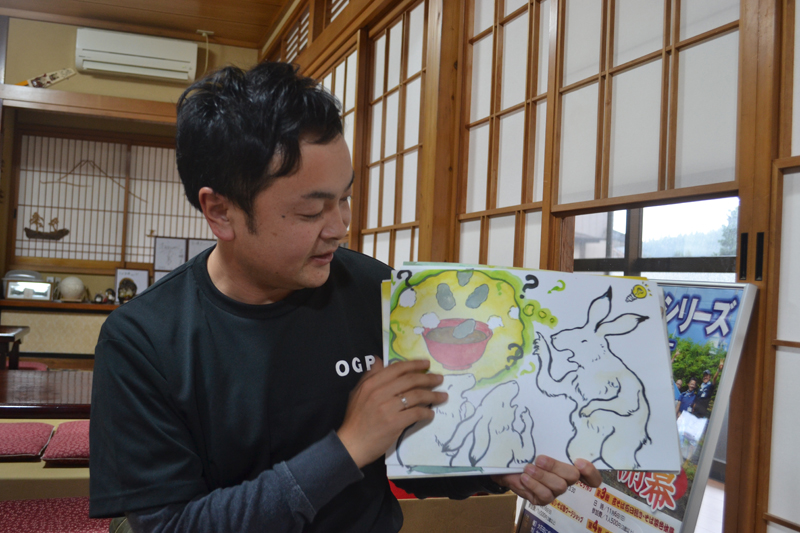

高橋さん「メディアに取り上げてもらったりして、以前よりは知られていると思いますが、それでもまだまだです。イベントに出店して食べてもらう機会を作ったり、そばを使った体験イベントを開催したり、幼稚園ににぎりばっとの紙芝居を読み聞かせに行ったり、地元の高校生たちをはじめ地域の方を巻き込みながら活動することで、にぎりばっとを通したまちおこしに尽力しているところです」

にぎりばっとの改良と大石田町のPR活動にそれぞれの立場で取り組む星川さんと高橋さん。にぎりばっとはまだまだ進化の途中だといいます。しかし、お二人の活動の姿を見ていると、にぎりばっとが「幻の郷土料理」と言われなくなる日もそう遠くない気がしました。

芭蕉が旅の道中に立ち寄り、風情を感じたという大石田。幻の郷土料理は、大石田ののどかな旅路の先に確かに存在していました。にぎりばっとの販売は冬季限定。幻の郷土料理にぎりばっとを目指して、冬の旅に出てみてはいかが。

- 店舗情報

● そば吉峰

住所:山形県北村山郡大石田町駒籠116-3

電話:0237-35-4839

営業時間:11:00~18:00LO (1〜3月は11:00〜15:00)

http://soba-kippoo.com

※記事中の情報・価格は取材当時のものです。