本日6月9日は、6と9でロックの日! フェスシーズンの夏も間近ということで、日本一ロックな地域を調べてみました!

記事一覧

本日6月9日は、6と9でロックの日! フェスシーズンの夏も間近ということで、日本一ロックな地域を調べてみました!

コンビニの棚を見れば、両手じゃ足りないくらい具の種類があるおにぎり。その中でもっともスタンダードな具と言えばやっぱり……?

(株)不動産経済研究所は14日、2015年度(15年4月〜16年3月)の近畿圏マンション市場動向を発表した。同年度の近畿圏における新規供給戸数は1万8,374戸(前年度比7.4%減)。地域別では、大阪市7,974戸(同18.9%増)、大阪府下3,230戸(同15.1%減)、神戸市2,126戸(同45.2%減)、兵庫県下2,261(同31.1%増)、京都市1,506戸(同26.7%減)、京都府下773戸(8.1%増)、奈良県238戸(45.2%減)、滋賀県185戸(53.8%減)、和歌山県81戸(30.8%減)と大阪市部、兵庫県下が2ケタ増となったものの、大阪府下、神戸市部の減少が大きく響いた。

(株)リクルート住まいカンパニーはこのほど、「2015年関西圏新築マンション契約者動向調査」結果を公表した。調査対象は、15年1〜12月の関西圏(大阪府・京都府・兵庫県・奈良県・和歌山県・滋賀県)の新築分譲マンション購入契約者で、集計回答数は1,449件。契約世帯主の年齢は、「30〜34歳」が最多で27.7%。以下「35〜39歳」22.4%、「40歳代」が19.0%。平均年齢は14年からほぼ横ばいの39.0歳であった。

(株)リクルート住まいカンパニーは14日、「2016年版 みんなが選んだ住みたい街ランキング関西版」の結果を発表した。関西圏(大阪府・兵庫県・京都府・奈良県・滋賀県・和歌山県)在住の20〜49歳の男女2,100人を対象に、「住みたい街、行政市区」について上位3つを選択してもらい、集計したもの。

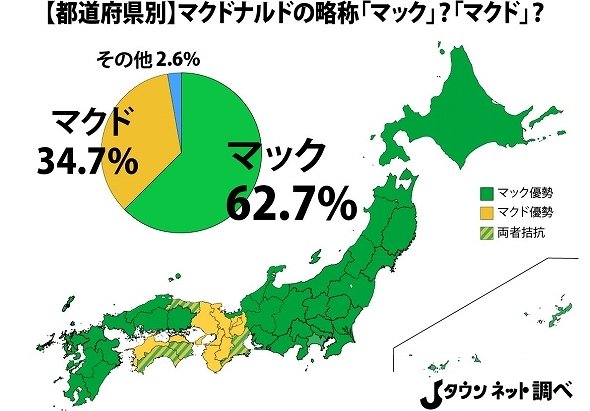

マクドナルドの略称問題は、鉄板の地域差あるあるネタの1つだ。大雑把に東と西、という分けられ方で語られるが、実際はどういう分布になるのだろうか?都道府県別にアンケート調査を行なってみた。

(株)不動産経済研究所は16日、2016年1月度の近畿圏マンション市場動向をまとめた。同月の発売は899戸(前年同月比31.6%減)となり、2ヵ月ぶりに前年同月を下回った。初月契約率は67.1%(同3.8ポイント低下)で、70%を割り込んだ。1戸当たりの平均価格は3,798万円(同20.4%上昇)、1平方メートル当たり単価は58万3,000円(同2.5%上昇)。1戸当たりは3ヵ月、1平方メートル単価は7ヵ月連続の上昇だった。

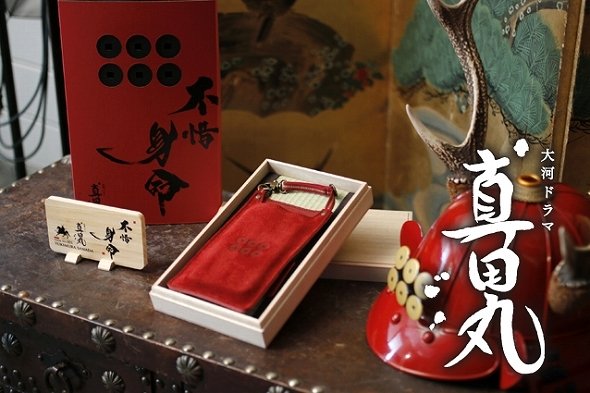

大河ドラマの主人公になるなど人気が高い戦国武将、真田幸村。真田幸村といえば信州が想起されるが、実は和歌山県とも縁が深い。そんな和歌山県の職人が集い、真田幸村をモチーフにした高級スマホケースを製作した。

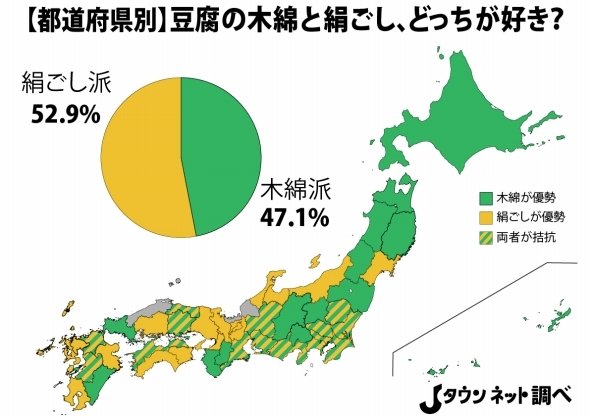

冷奴や湯豆腐など、いろいろな食べ方ができる豆腐。主流なのは「木綿」と「絹ごし」の2種だが、人によって好みはわかれるだろう。そこで都道府県別のアンケート調査を行ってみた。はたして、その結果は――。

(株)不動産経済研究所は19日、2015年(1〜12月)の「近畿圏マンション市場動向」を発表した。同年の近畿圏のマンションの新規販売戸数は1万8,930戸(前年比0.6%増)。

来年も健康や運気がそばのように細く長く続きますようにと、縁起物として食べる「年越しそば」。日本各地でどのように食べられているのか、そこに地域差はあるのでしょうか?

愛媛県松山市にある「アエル松山」前に立つクリスマスツリー。高さ4.5メートルのツリーにはなんと、みかんが約500個飾られている。「みかんツリー」について調べてみた。

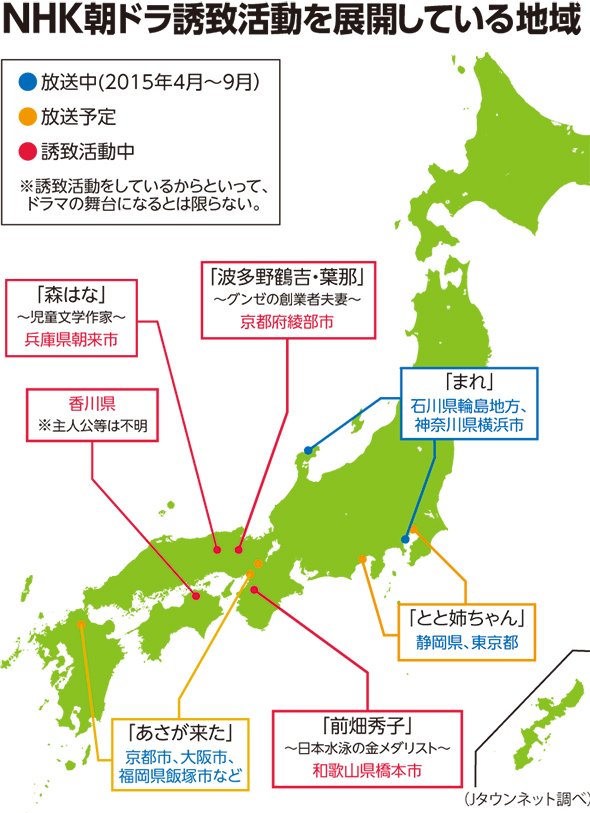

京都府綾瀬市は2015年9月2日「NHK朝の連続テレビ小説誘致推進協議会」を設立した。最近のNHK朝ドラは創作よりも実在の人物を取り上げた方がヒットする確率が高く、現在では全国各地で熱心な朝ドラ誘致合戦が行われるようになっている。

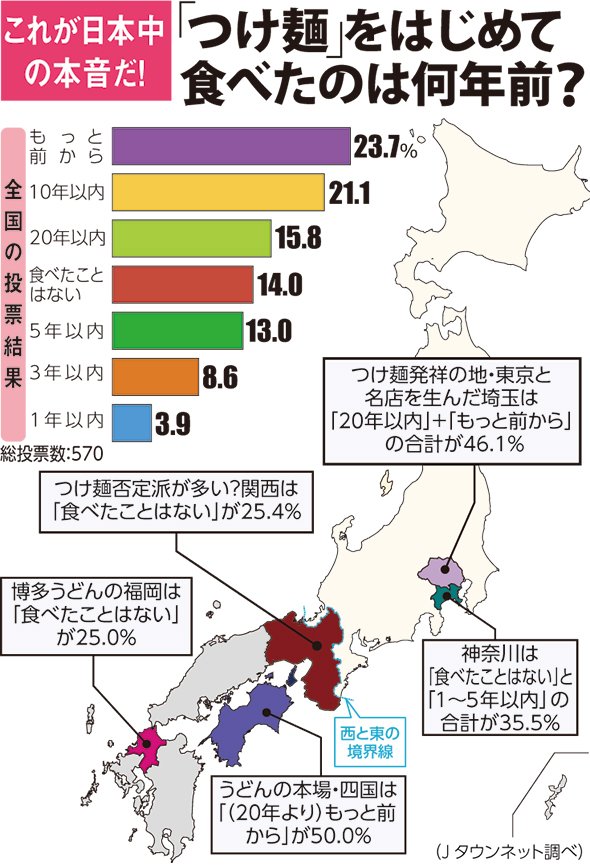

いまやラーメン店の定番メニューとなっている「つけ麺」。西日本とくに関西ではそれほど普及していないといわれるが実際のところはどうなのか――。「つけ麺、初めて食べたのはいつ?」というテーマでアンケートを実施してみた。

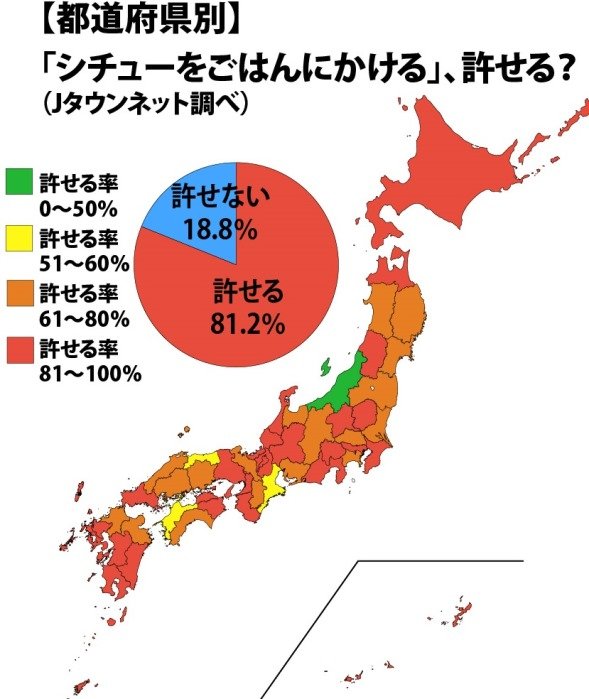

「シチューをごはんにかける」食べ方をあなたは許せる?長年にわたり議論を呼んできた「クリームシチューをごはんにかけて食べるか否か」に関して都道府県別にアンケート調査を行った。果たして、その結果は――。

「住んでみたい」都道府県――あなたが漠然とイメージするのはどこだろうか。都道府県別にアンケート調査を実施。最も「住みたい」都道府県に選ばれたのは、全体の9.4%を獲得した「福岡」だった。

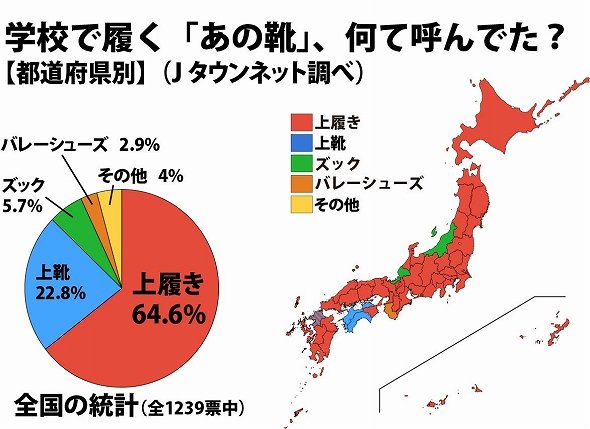

学生時代、校舎の中で履いていた「あの靴」の呼び名、実は地域によって色々なパターンがあるという。「上靴?上履き? 学校で履く「あの靴」のこと、何て呼んでましたか」というテーマで、都道府県別にアンケート調査を実施した。

[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年6月30日放送で、「海の町ならではの生ハム」について取り上げていました。和歌山県の那智勝浦町は大阪から車で4時間もかかる、紀伊半島南東部に位置する町。漁業が盛んで、特に生マグロの水揚げ高が日本一なんです!朝6時から魚が並ぶという魚市場に行ってみると、重さ40kg以上の大漁の生マグロがずらりと並んでいます。このマグロは和歌山の近海で行うはえ縄漁でとられた天然マグロ。冷凍されず生のままで市場に届くマグロの年間水揚げ量は1.5万トンにものぼるんです。この那智勝浦町には「海の町ならではの生ハム」があります。生ハムに使われるのはカジキマグロ。「カジキマグロ」という名前ですが、実はマグロとは別の種類の魚で、「カジキマグロ」は俗称であり、正式には「カジキ」という魚だと言います。カジキはマグロよりも脂肪分が少なく、味が淡白なのが特徴です。 公式サイト マグロで有名な町で、あえてマグロを使わなかったのは、マグロよりもカジキの方が肉質が生ハムにするのによく合っていたため。肉質の良い部分だけを使ってモチモチ食感にそもそも生ハムとは、燻製した豚肉を使ったものが一般的ですよね。いったいどうやって魚であるカジキを生ハムにしているのでしょうか?カジキには赤い身のものと白い身のものがあり、白い身のカジキの方が淡白な味わいで生ハムにぴったりだそうです。余分な皮をはぎ、血合いが混じったり筋のある部分をどんどんはぎ落としていき、特に肉質の良い部分だけを生ハムに使用します。そして次に使うのが昆布だし。ここにカジキの切り身を投入して漬けてさらにうま味を出します。だしに漬けた後に冷蔵庫で5時間熟成させてしっかりとうま味を閉じ込めると、切り身はしっかりと身が引き締まり、ハムにするうえで最適な弾力を持った状態に。最後に特殊な機械の中にカジキを入れるのですが、これこそが生ハムづくりに欠かせない重要な仕上げの工程です。ハムは普通、90度以下の炉の中で煙を当て燻製する温燻という方法をとりますが、生ハムは15〜30度ほどで燻製する冷燻という方法をとっています。5時間かけて桜のチップを燃やした煙でじっくりと冷燻し、香ばしく色づいた状態で最後に薄く切るのですが、この工程は"企業秘密"。独自の製法で薄くスライスした完成品が「海の生ハム」です。魚の味がしっかりとして、モチモチ食感が特徴の「海の生ハム」。生ハムサラダや手まり寿司など、和洋問わず素材としていろんな料理に生かせる生ハムです。(ライター:ツカダ)

「○○中学校の修学旅行団は、全員元気に××を見学中です」――こんなテレビCMが、秋田県で放送されていることは有名だ。秋田県民の間では修学旅行シーズンの定番CMとしてすっかりお馴染みのものだという。

日本各地に存在する身近な食事でありながら、個性豊かなご当地メニューが存在するのがラーメン。福岡や北海道という全国から支持を集める超メジャーなエリアがあれば、「ラーメンといえばウチだろう!」という地元愛あふれる地域も!

63件中 21〜40件