日本の人口は約1億2700万人で、男性よりも女性の方が400万人ほど多い。結婚できるかできないかの有無は、地域によっては男女比の偏りがもたらす出会いの少なさに起因するのかもしれないが、はたして実際はどうなのか――。

記事一覧

日本の人口は約1億2700万人で、男性よりも女性の方が400万人ほど多い。結婚できるかできないかの有無は、地域によっては男女比の偏りがもたらす出会いの少なさに起因するのかもしれないが、はたして実際はどうなのか――。

牛カツ専門店「京都勝牛」が2016年4月12日、名古屋伏見にグランドオープンする。名古屋では2店舗目の出店となる。 牛ロースカツ京玉膳(京玉付)、1380円(税抜き) 京都勝牛は、京割烹をコンセプトにした「和の牛カツ」を提案。「中はミディアムレア、外はサクサク」の牛カツは、牛肉だからこそできる一品だ。 最後の一口まで飽きずに楽しめる 赤身肉の旨みにこだわった厳選ロース、薄くきめ細かい衣をまとったカツをわさび醤油でいただく。ほかにも山椒塩、特製ソース、和風カレーつけ汁と4通りの味わい方を提案。締めはカツカレーや卵かけごはんにするのが勝牛流だ。出汁の旨みや香りへのこだわりは京割烹ならでは。揚げ方や時間にもこだわり、60秒で揚げるのが特徴。素早く提供できるため、忙しいビジネスマンの食事にももってこい。今回、京都勝牛初の試みとして、名古屋伏見店限定で生ビールとハイボールを常時150円で提供する。「京都勝牛 名古屋伏見」では、開店を記念して10日・11日の11時から14時までの間、シークレットイベントを開催する。200食限定で、定価1280円(税抜き)の看板メニュー「牛ロースカツ膳」が500円(税抜き)で提供される。 内観イメージ お店は地下鉄東山線伏見駅から徒歩5分の場所に位置し、栄の繁華街エリアからも徒歩5分程度と好アクセス。店舗はシンプルで洗練された和のデザインとなっている。「京都勝牛」は京都の名店が集まる先斗町に本店を構え、京都をはじめ東京、神奈川、愛知、大阪に計17店舗展開している。

[ドデスカ!-名古屋テレビ]2016年3月28日放送で愛知県内の税収増税の自治体を紹介していました。県内No.1碧南市の魅力は 自分の選んだ自治体へ寄付すると、税金の一部を還付・控除されるだけなく、自治体によっては特産品を寄付のお礼としてもらうこともできる「ふるさと納税」。去年4月の税制改正で手続きも簡単になったことなどから、利用者が増大しているとのこと。愛知県内で多くの寄付金を集める碧南市は、2014年度から寄付金の返礼品を導入しています。碧南市経営企画課の本多真制作推進係長によれば、2015年度の寄付は約6億2000万円とのことで、「独自の調べでは県内で一番多いと思います」とおっしゃっていました。人気の秘密は?6億以上集められた理由を、本多係長は「品数のバラエティの多さでは」と答えます。うなぎなどの水産加工品やみりんなどの醸造製品、「へきなん美人」のブランドで知られる人参など、今年度からは84品目になるそうです。また遊園地の貸切プランなど企画物も充実、去年の秋に好評だったのは「歴史と味覚に触れる旅」というもので、市内の古い町並みを散策したり、昼食には創業大正9年の名店「日本料理小判天」の限定メニューを楽しめるツアーとのこと。碧南市は、2年に1度の美術展「碧南ビエンナーレ」でも有名(Norio Nomuraさん撮影、Flickrより)碧南に実際に来てもらうことで、大きなPR効果があるとのことでした。地元メーカーのブランド力が貢献知多半島北部の東浦町は、自然を生かした農畜産業や自動車関連工業が主要産業で、税収を増やしている自治体のひとつ。東浦町財政課の石井康貴さんによれば、2015年の4月から地元で生産している知多牛やミニトマトなどの返礼品を始めたとのこと。チョコリングで有名な「アンティーク」の人気商品が人気だったそうですが、地元「カリモク家具」の協力を得て7月から寄付金が急増したのだとか。東浦町にある本社ショールームで、お礼の品を拝見させていただくと、50万以上80万未満で学習机のセット、80万以上100万未満で本革のソファなど、10年以上売れ続けている人気商品ばかり。2015年度2月時点で2億2882万5000円の寄付があったそうで、地元ブランドが大きく貢献しました。気になる近隣自治体隣接する自治体の税収アップに、4月から返礼品を用意するのが知多市です。「2015年度の税収は、259万2000円でした」と、総務課の久野裕和副課長。実はその寄付の大半が、中日ドラゴンズの浅野拓也選手によるものだったそうです。今年度から用意されるという返礼品は、5000円以上1万円未満で、知多市公認キャラクター「梅子」のグッズ、1万円以上2万円未満で知多牛や原木シイタケなど。さらに3万円以上では、地元新舞子でマリンスポーツ体験などができるとのこと。知多市の方が他の自治体への寄付で、約500万円ほどの税控除があったことを懸念、さらに全国の方にも知多市を知って欲しいとのことでPRできればとのことでした。今や自治体の魅力発信ツールともなっている、ふるさと納税と言えそうです。(ライター:神谷祐美)

画像はイメージです(Toshihiro Gamoさん撮影、Flickrより)ある動物園で、1匹のタヌキとその仲間たちが見せた行動に、癒される人が続出している。こんなツイートが2016年3月22日に投稿され、話題だ。ではここで、実際どんな行動だったのか、見てみよう。死んだふりをするタヌキ pic.twitter.com/8MD1581nkW- まっちゅん? (@a_machun) 2016年3月23日 死んだふりをするタヌキに寄ってくるタヌキ pic.twitter.com/qKNGWLSBa5- まっちゅん? (@a_machun) 2016年3月23日 死んだふりタヌキの取り巻きが増える pic.twitter.com/yTJxyq0sU1- まっちゅん? (@a_machun) 2016年3月23日 その後 pic.twitter.com/WqZCe9fx0E- まっちゅん? (@a_machun) 2016年3月23日 これは愛知県名古屋にある東山動物園で、死んだふり(寝たふり?)をしていた1匹の小さなタヌキを撮影したものだ。しばらくの間は、この死んだふりをするタヌキが1匹で倒れているだけだったのだが、微動だにしない様子を見て仲間たちも異変に気づいたのか、慌てて周りに集まり心配そうに様子をうかがい始める。しかし全く動かないため、周りに集まる仲間の数はさらに増加していく。実は小さなタヌキは単に死んだふりをしていただけで、その後しばらくすると普通に起き上がったという。そして何事も無かったかのように歩く様子を見た仲間たちは、驚きながらもようやく安心できたようだ。タヌキがこんなに仲間思いだとは知りませんでした!もしこの小さなタヌキがもっと起きないままでいたら、最終的に何匹のタヌキが集まることになるのでしょうか(笑)?(ライター:a rainbow)

街の不動産店スタッフに聞いた、2016年に「来る!」地域についてのアンケート。前回の東日本編に続き、西日本編をお届けします!

[ドデスカ!-名古屋テレビ]2016年3月21日放送で意外と知らない名古屋城の魅力を紹介していました。もうひとつのナゴヤ城?おもてなし武将隊や、2013年から一部公開を始めた本丸御殿の影響もあり、入場者数は右肩上がりの名古屋城。名古屋城(Dr. L.C.S.さん撮影、Flickrより)しかし外国人観光客や、地元以外の観光客が増える一方で、地元の観光客はかなり少ないのだとか。名古屋城観光ガイドボランティアの村瀬保雄さんによれば、地元の方は名古屋城への知識も少ないとのことで、いろいろと教えていただきました。村瀬さんによれば、1610年に徳川家康の命令により建てられたのが、現在の名古屋城とのこと。そこから80年ほど前に現在の二の丸にあったのが、字の違う「那古野城」だそうで、信長はここで育ったと言われています。信長が「うつけ者」と言われていたのは、まさに那古野城主だったころ。その後、清州城に拠点を移し天下統一を目指します。石垣は超スピード工事!?名古屋城の石垣は、わかっているところで総延長8.2km。石の数は24万個とも25万個とも言われているそうです。全体のうち加藤清正が担当した天守台は、約3か月で完成したとのこと。当時では驚異的な早さで完成しました。今も石垣には、刻絞と呼ばれる印が残っています。大名たちが苦労して運んだ石が、他の大名のものと間違われないようにつけたものなのだとか。そして名古屋城の中で一番お客さんが喜ぶ場所が、天守閣西側のお堀とのこと。このお堀には、なんとシカがいるんです。このシカは江戸時代の奥女中のペットとも言われており、当時は城内に放し飼いでしたが樹木を食い荒らすということで、お堀に入れられたとされています。最盛期には50頭ものシカがいたとは、驚きですね。金シャチは隠し金庫だった!?現在の金のシャチホコは二代目だそうで、1959年の天守閣再建の時に作られたもの。2体で約88kgの金が使われているとのこと。名古屋城(Kentaro Ohnoさん撮影、Flickrより)さらになんと初代金シャチには、小判1万7975両分の金が使われていたと言われています。実に現在の2から3倍の、金が使われていたことになります。しかし江戸時代中期にだんだん藩の財政が苦しくなり、金の量を少しずつ薄めていきながら3回の改鋳を行ったのだとか。金を減らしていくうちに輝きも弱まりましたが、わからないように鳥よけと称して網をかけ見えにくくしたそうです。こういった予備知識を持って見てみると、また違った名古屋城を見られるかも?(ライター:神谷祐美)

[ドデスカ!-名古屋テレビ]2016年3月14日放送で国内で個体数の減っているラッコを紹介していました。鳥羽水族館のラッコ(きうこさん撮影、Flickrより)水族館からラッコが消えるかも!?水族館の人気者の代表とも言えるラッコですが、年々個体数が減っていて、水族館で見られなくなる恐れがあるかもしれないとのこと。そんな中、三重県鳥羽市の鳥羽水族館に、1頭のラッコが仲間入りしました。名前はロイズ、10歳のオスです。ロイズがやってきたのには、国内での繁殖を進めるためという大きなミッションがありました。鳥羽水族館へラッコがやってきたのは、今から30年以上前のこと。1984年には日本発のラッコの赤ちゃん「チャチャ」が誕生し、たちまち全国がラッコブームに沸きました。人気とともにその数は増え、ピーク時には122頭にまでなりましたが、ここ数年で状況は一変。飼育数は13頭にまで減ってしまいました。国内の個体数減少の理由とは?その大きな原因は、ラッコの輸入が行われなくなったことです。飼育研究部の石原良浩次長によれば、野生のラッコが減少、絶滅危惧種に指定されたため、1998年に輸入されたのが最後とのこと。輸入が途絶えて10年以上、これまでに約20頭もの繁殖を成功させ、数を減らさない努力をしてきました。しかし新しい個体が入ってこないため高齢化が進み、なかなか妊娠に結びつかないなど問題もあるそうです。そこで現在とられている対策の一つが「ブリーディングローン」です。希少な動物を絶やさず増やすために、国内で動物を貸し借りする制度で、東山動植物園のユキヒョウや、名古屋港水族館のエンペラーペンギンも、この制度により繁殖を図ってきました。目指せ繁殖!同居スタート和歌山のアドベンチャーワールド生まれのロイズも、7年前に鳥羽水族館のメスのメイと繁殖を試みましたがうまくいかず、2014年には一度東京のサンシャイン水族館へ。そして今年再チャレンジするべく、鳥羽へ戻ってきたのです。緊張の中、ついに同じプールに入ることになりましたが、仲よく一緒に泳ぎ、じゃれあうほどに。ひとまず繁殖の第一歩はうまくいったようです。今年繁殖に成功すれば、国内では4年ぶりとなるとのこと。ぜひうまくいって欲しいですね。(ライター:神谷祐美)

[ドデスカ!-名古屋テレビ]2016年3月11日放送の「ニッポンど真ん中遺産」のコーナーで職人の技を紹介していました。YouTubeもろきゅう瑞穂区にある「春勢」の大将の佐藤春仁さんは、寿司を握って36年。実は今、ネットで話題の職人さんです。しかし話題になっているのは、「寿司ではないんです」と佐藤さん。佐藤さんがYouTubeに投稿した動画が、160万回を記録。多い日には1日で20万回も再生されたそうです。 YouTube動画より メニューにも「YouTubeもろきゅう」とありますが、一体どんなものなのでしょうか?お店の宣伝のハズが・・・実際に動画を見てみると、1本のきゅうりを切り始めた佐藤さん。見事な包丁さばきで、きゅうりの飾り切りをしていきます。「凄いです!それしか言葉が浮かばない」「技術と想像力がすばらしいわ!」など、手際の美しさに世界から称賛の声が。さらには「これを見ると精神的に落ち着く」と、タイ人と思われる方からのコメントも。完成したもろきゅうは、1本のきゅうりを余すところなく使い切り、芸術作品のように仕上げました。3年前にお店の宣伝として、動画をアップ。さぞやお客さんが殺到したのでは?と思いきや「なかなかこの動画だけでは、お客さんは来てくれない」とのこと。目の前でぜひ見てみたいのですが、回らないお寿司屋さんはちょっぴり敷居が高いと思ってしまうのかも?(ライター:神谷祐美)

[ドデスカ!-名古屋テレビ]2016年3月11日放送の「ニッポンど真ん中遺産」のコーナーで職人の技を紹介していました。画像はイメージです(Jason Powersさん撮影、Flickrより)どんな曲も再現!耳コピ職人瑞穂区にある株式会社エクシングは、みなさんご存じのカラオケJOYSOUNDを運営している会社です。こちらにはカラオケ制作にかかせない、二人の職人がいるとのこと。一人目の職人は鈴木尊さんで、カラオケで重要な楽曲制作を担当しています。これまでに手掛けたのは、500曲以上。実はカラオケ楽曲は、レコード会社から楽譜が来るわけではないため、一音づつ譜面におこしてデータ化されているのだそうです。そのため鈴木さんの仕事は、CDを手に入れるところから始まります。その後音楽を聴いて、全ての音をおこす作業となります。鈴木さんの作品である三代目J Soul Brothersの「R・Y・U・S・E・I」の場合、最初にドラムの音をデータにし、次にベース・ギター・シンセサイザー・効果音などを聞き分け、順に足していきます。この曲では約100から120種類の音が使われているとのことで、聞いては譜面に起こす作業を続けること一週間でやっと完成することができるのです。奇跡のハーモニー!ハモり職人もう一人の職人は清本りつ子さん。彼女はバックコーラスを担当している、ハモりの職人です。一人では味気ない曲も、清本さんの声と合わさることで華やかに。しかも清本さんの仕事はバックコーラスだけにとどまらず、ガイドボーカルや掛け声なども担当しています。例えば何人もの声で歌うSKE48の曲だと、主旋律のパートを声色を変えて3パート歌い、掛け声を6パート歌います。完成した曲は清本さん一人で歌っているのに、まるで大勢で歌っているような曲となりました。カラオケ制作が、こんなにスゴイ職人たちによって作られていたとは驚きでした。次にカラオケに行く際には、自分が歌うよりもまずは聞いてみたいです。(ライター:神谷祐美)

[ドデスカ!-名古屋テレビ]2016年3月2日放送の「全力リサーチ」のコーナーで愛知県のご当地ひな菓子を紹介していました。二大ひな菓子は「おこしもの」と「いがまんじゅう」名古屋でひな菓子といえば、「おこしもの」。「おこしもの」は名古屋を中心とした尾張地方の伝統的なひな菓子で、練った米粉を木型からおこして作るためその名がついたようです。 おこしもの(Nobu SUZUKIさん撮影、Wikimedia Commonsより) 毎年ひな祭り前には、いたるところで「おこしもの」作りの体験教室が行われるなど、名古屋ではメジャーなひな菓子です。しかし岡崎で聞き込みをしてみると、ひな菓子は「いがまんじゅう」だと答えます。岡崎では「おこしもの」は知られていません。それどころか「いがまんじゅう」を全国共通だと思っている人も。それもそのはず、岡崎市立の小学校では毎年給食にも登場するのです。尾張の「おこしもの」と西三河の「いがまんじゅう」が、愛知県の二大ひな菓子と思いきや、同じ三河でも奥三河では全く違うひな菓子があるようです。同じ豊田市でも違うひな菓子豊田市稲武周辺では、道の駅でも売られているというご当地ひな菓子。これを作っているという大野瀬農産物加工所に伺ってみると「からすみ」を作っているといいます。からすみとはボラの卵巣を塩漬けした珍味ですが、愛知県の中でも特に山深いこちらで、なぜからすみなのでしょうか?珍味のからすみは子宝の象徴とされていますが、海から遠いため、せめてからすみに似たひな菓子で子供の成長を祈ったのが始まりだとのこと。一方足助では、お雛様を見に来た子供にひな菓子をあげる「がんどう」という風習が残っています。そこで配るのが切った竹筒をつぼに見立てた「つぼんこ」というお菓子で、ほのかな竹の香りと、中に流し込んだ寒天のやさしい甘さが絶妙なんだとか。蒲郡に存在する超ローカルひな菓子蒲郡市形原町にもお雛様を見て、ひな菓子をもらう風習がありますが、ひな菓子は全く違うもの。「油菓子」と呼ばれる、小麦粉に砂糖、卵を混ぜて練り、油で揚げた素朴なひな菓子です。この時期には各家庭から甘いにおいがしてくるそうですが、一般の家庭だけではなく和菓子屋さんでもレジ横に「油菓子」が。ご存じスーパーヤマナカでも入ってすぐの目立つ場所に、油菓子コーナーが。名古屋のヤマナカでは見られない光景です。さらにはおそらく世界でたった一軒であろう、油菓子専門店「もちの木」も。ひな祭りシーズンに限らず、常時10種類以上の油菓子が並びます。他に類を見ない愛知のひな菓子文化一体なぜ愛知には、ご当地ひな菓子が多いのか?この地方の食文化に詳しい、名古屋女子大学短期大学部長の遠山佳治教授に伺うと、愛知ほどひな菓子の多い都道府県は他にはないとのこと。遠山教授によれば、まず愛知県は山間部や川、平野部や都会的と農家的など、多様な地域性に合った菓子が浸透したこと。もうひとつは嗜好品である菓子の文化が発展できる、経済的ゆとりがあったのではないかとのことでした。子供の成長を願うひな菓子。たくさんの味が、子供たちのひな祭りの思い出の味になるのでしょう。(ライター:神谷祐美)

[ドデスカ!-名古屋テレビ]2016年2月25日放送で開発の進む名古屋港エリアを紹介していました。名古屋港(*0* PrincessCCCCさん撮影、Flickrより)名古屋港が変貌!名古屋駅に新しいビルが続々とオープンしていますが、変化を遂げるのは名古屋駅だけではありません。名古屋港にできる「みなとアクルス」、2月24日その中のゴルフ場やパン屋さんなど一部施設がオープンしました。ナゴヤドーム6個分という広大なエリアに、マンションなども建設され、一つの街が誕生します。その中でも注目は「ららぽーと」で、来年の春に東海地区初上陸の予定です。しかし名古屋港の進化は、これだけでけではありません。金城ふ頭 目玉は日本初!「みなとアクルス」の南側、金城ふ頭にも注目のスポットが続々登場します。大注目は東京ディズニーリゾートや、ユニバーサルスタジオジャパンに並ぶ巨大テーマパークとして「レゴランドジャパン」が日本初上陸。「レゴランド」の東側に建設中の「メーカーズ・ピア」は、ものづくりがテーマの複合商業施設で、いろいろな体験をしながら買い物なども楽しめるのだとか。さらに金城ふ頭駅の南側に、国際展示場の一部が移転リニューアル。去年7月には巨大家具店「ファニチャードーム」も建て替わっており、「リニア鉄道館」と合わせ、名古屋港が観光エリアへと生まれ変わります。また水上交通も、今ある金城ふ頭から名古屋港水族館までのルートに、名古屋駅ささしまライブに新しい船着き場を検討中とのこと。ささしまライブに船着き場ができれば、中川運河を使って金城ふ頭から名古屋駅まで、水上で移動が可能になります。大きな観光スポットがあまりなかった名古屋に、観光地ができるのはとても楽しみです。(ライター:神谷祐美)

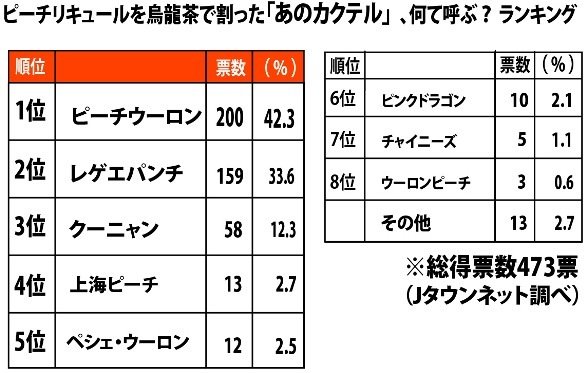

ピーチリキュールを烏龍茶で割った、女性に人気のカクテル......あなたは何と呼んでいるだろうか。実はこのカクテル、全国各地で、さまざまなローカル名で呼ばれているらしい。都道府県別にアンケート調査を行った。

[ドデスカ!-名古屋テレビ]2016年2月16日放送で冬の極上グルメを紹介していました。画像はイメージです(ColdSleeperさん撮影、Flickrより)伝統猟で捕らえる天然カモ冬を代表するジビエであるカモ。生け捕りにされた、天然のカモは極上とのこと。揖斐川を拠点にカモを狩る、猟師の堀江桂さんは、この道20年。堀江さんが受け継ぐ伝統的なカモ猟の方法は、無双網猟といいます。池のようになった川のよどみにエサを撒き、長さ9mの網をセット。カモがその範囲に入ったところで、30m先のテントまで延ばしたワイヤを引き、網をかぶせて捕獲します。カモは夜目がきき警戒心が強いため、光や音を漏らさず、じっと監視カメラを見て待ち続けます。この日も5時間以上をテントで待ち、やっと捕獲することができました。滅多に食べられない部位を出すお店も血を流さず無傷で捕獲することで、カモ肉本来の味を損なうことがないと、無双網にこだわっています。そのカモに惚れ込んでいるのが、岐阜県山県市でジビエ料理店を営む、清水滋人さん。のどかな山里にある「かたつむり」は、クチコミで広まり、遠くからもお客さんがやってくるとのこと。脂ののったロースだけではなく、滅多に食べられない横隔膜やコラーゲンたっぷりの足など、希少部位でもてなします。カモ肉がまるごと楽しめるコース料理の中でも、この冬の一押しが内臓のつみれの入った鍋。新鮮だからこそ、まるごと味わうことができるんですね。(ライター:神谷祐美)

(株)東京カンテイは22日、2016年1月の三大都市圏中古マンション70平方メートル換算価格推移をまとめた。同社データベースにあるファミリータイプ中古マンションの売り希望価格を行政区単位に集計、70平方メートル当たりに換算して算出したもの。

江戸時代から流通の要所として知られた地域に、注目の道の駅ができたことをご存知ですか? 新東名高速開通でますます注目される愛知県新城市へ行ってきました!

[ドデスカ!-名古屋テレビ]2016年2月10日放送の全力リサーチのコーナーで最近の婚活事情を調査していました。安心して参加できると評判やって来たのは岐阜県美濃加茂市の祐泉寺。祐泉寺(Coryさん撮影、Flickrより)もちろんお寺ですが、こちらはお坊さんが運営している婚活が行われているとのこと。この日は「お寺婚活」に参加するための登録会があるそうで、境内にはたくさんの方が訪れていました。「お寺で良い縁を結べそう」「中途半端な気持ちでくる人が少ないのでは?」と、約120名の独身者が足を運びました。なぜお寺で婚活?考案したのは静岡県浜松市の龍雲寺の、副住職である木宮行志さん。お話を伺うと「結婚相談所などで費用がかかることを不自然に感じたため、お寺なら安心できるのでは?」とのこと。「皆さんが安心して参加できる会を」とのことで、吉縁会を始めました。食事代などはかかりますが、普通の結婚相談所などでかかる入会金・年会費・成婚費などは一切かかりません。対面での受付で、身元をきちんと証明できることが条件です。パーティーは座禅体験に始まり、男女ペアでの数珠作り、法話を聞く時間もあるそうです。また参加した方であれば、誰でも連絡先を渡せるシステムになっています。ご成婚されたご夫婦は去年11月に実際にお寺婚活でご成婚された、内山道寛さん・由貴さんご夫妻を直撃。「お寺では嘘はつけないし、軽い気持ちでは参加できない」と、道寛さん。出会ったお寺で結婚式も挙げたという内山夫妻は、初詣もこちらにいらしたとのこと。由貴さんは「折々に来れるお寺とご縁ができて良かった」とのことでした。結婚後の人生にも、関わりが持てるのは素敵ですね。出会いを求めている方は、参考にしてみては?(ライター:神谷祐美)

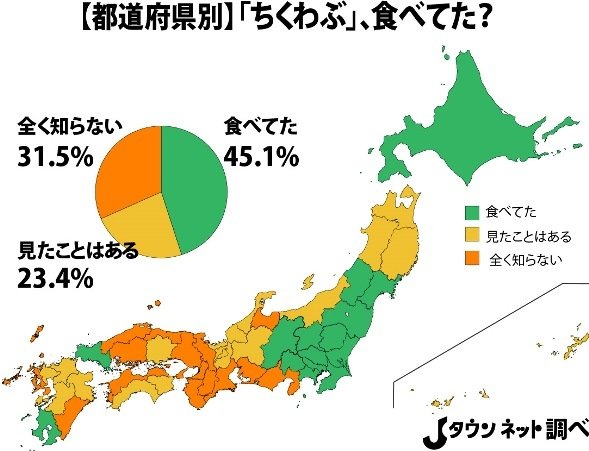

おでんダネのひとつ「ちくわぶ」。小麦粉に水と塩を混ぜ、こねて成形したものを茹でた食べものだ。この「ちくわぶ」、どうやら西日本ではあまり知られていないと聞いた。本当だろうか?そこで都道府県別のアンケート調査を行ってみた。

(株)東京カンテイは8日、2016年1月の主要都市圏・主要都市別の新築小規模一戸建て住宅平均価格動向をまとめた。調査対象は、敷地面積50平方メートル以上100平方メートル未満、最寄り駅から徒歩30分以内かバス20分以内、木造で、土地・建物ともに所有権の物件。

(株)東京カンテイは8日、2016年1月の主要都市圏・主要都市別の中古木造戸建平均価格動向を発表した。調査対象は、敷地面積100〜300平方メートル、最寄り駅からの所要時間が徒歩30分以内もしくはバス20分以内、土地・建物ともに所有権の物件。

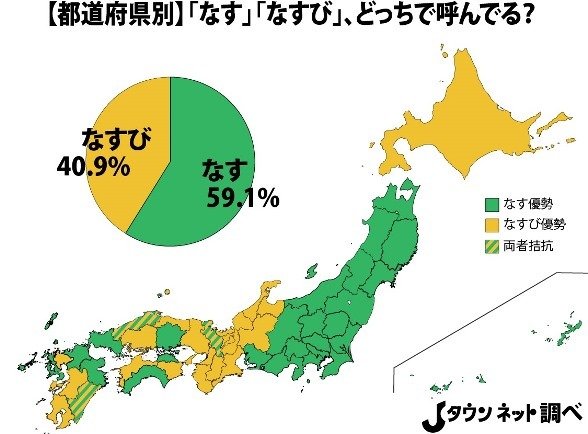

あなたは「なす」と「なすび」どっちで呼んでいるだろうか。全国的にはいったいどうなのか、地域差はあるのか。そこで今回都道府県別のアンケート調査を行ってみた。はたして、その結果は――。

254件中 61〜80件