百貨店の建て替えが相次ぐ大阪市で、また一つ、大正モダン建築の傑作が再開発されることになりそうだ。大丸心斎橋店の本館が年内で営業をやめ、建て替えた後2019年に新装オープンすると報じられている。

記事一覧

百貨店の建て替えが相次ぐ大阪市で、また一つ、大正モダン建築の傑作が再開発されることになりそうだ。大丸心斎橋店の本館が年内で営業をやめ、建て替えた後2019年に新装オープンすると報じられている。

[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年7月23日放送で、「尼崎総合医療センターオープン」について取り上げていました。画像はイメージです(Emuishere Peliculasさん撮影、Flickrより)7月1日に、関西最大規模の病院「兵庫県立尼崎総合医療センター」がオープンしました。この病院は兵庫県立尼崎病院と兵庫県立塚口病院が統合したもので、医師300人、看護師1000人以上、病床数は730床というビッグさ。高度な専門医療を扱い、あらゆる救急患者に対応するために専門医やヘリポート直結のエレベータも用意。ハイリスクな妊娠を支えるセンターも設置しています。ロボット手術装置などの最新鋭の設備も備わっています。このように"生まれる瞬間から対応する病院"であることに注目が集まったためか、尼崎総合医療センターのある尼崎市東難波町の路線価も急上昇!昨年より3万円アップの19万5000円となっています。処方以外にさまざまな工夫を凝らして患者獲得大作戦!さらに尼崎総合医療センターのオープンに合わせて、門前薬局が8軒もオープンしました。同じ値段の同じ薬を置く門前薬局は、患者さん獲得のために各店舗で薬を処方する以外の取り組みを行っているのです。尼崎総合医療センターの門前薬局のひとつ、阪神調剤薬局は病院から直結する横断歩道の先に2店舗を同時オープンさせました。尼崎総合医療センターで処方が予定されている薬約2200品目をほぼ常備しています。そして阪神調剤薬局の並ぶゾーンで最も横断歩道から遠い位置にあるのが法円坂薬局です。ここはデザイナーが手掛けたというオシャレな内装は、今までの薬局のイメージを変える癒しの空間。この薬局の売りは、上の階に糖尿病専門の医師を常駐させる糖尿病患者をサポートする環境です。他にもファイン薬局では1階を調剤薬局に、2階を健康総合企業タニタと共同で作った健康カフェにしています。カフェは処方箋なしでも利用でき、タニタの最新の体組成計や血圧計が体験できます。新しくオープンし、大きなお金が動きそうな尼崎総合医療センターエリア。門前薬局同士でも熾烈な競争が始まりそうな予感です。(ライター:ツカダ)

画像はイメージです(t-mikiさん撮影、Flickrより)ファミリーマートのすぐ近くに、もう1つのファミマがオープンした。もう少し離れた位置にした方がいいような気もするのだが、一体どんな意味があるのだろうか......こんなツイートが2015年7月20日に投稿され、話題になっている。ではここで、実際のファミマの様子を見てみよう。ファミマの横にファミマオープンした pic.twitter.com/ve061eMpO7- ひこぼし (@3000keihikobosi) 2015, 7月 21 場所は大阪・萱島駅周辺らしい。ファミマに限らず、近すぎる距離に同じコンビニがあるのを見たことはあるが、そのメリットは不明で疑問に思う人も多いようだ。このツイートには、こんな反響が。@3000keihikobosi 僕の家の近所にもローソンの裏にローソンあるからな!- 実況者ビデオカメラマン (@YTVDCM) 2015, 7月 26 @3000keihikobosi 並べて作る意味が分からんw- ヘル・ゲイツ (@akb48god8) 2015, 7月 23 @3000keihikobosi 近所のミニストップは同じ敷地内に2店舗ありましたよ(笑)駐車場がめちゃ広かったです。数年ぶりに見たら1店舗しか無かったですが。- しょぼん(´・ω・`) (@nakani666) 2015, 7月 22 確かに意味が分からない。ライバルでもあり仲間でもあるなんて、ちょっと切ない関係?!ですね......。(ライター:a rainbow)

[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年7月22日放送で、「ビーチサンダルを作った会社」について取り上げていました。ビーチサンダル(erules123さん撮影、Flickrより)夏に履きたくなるビーチサンダル、実は日本が発祥なのだそうです。しかも、世界初のビーチサンダルを作ったのは兵庫県明石市に本社があるゴム製品メーカーの「内外ゴム」。大正2年に人力車のゴムタイヤの製造会社として創業しました。戦後にアメリカ人が日本にやってきた時に、日本人が履いていた雪駄や下駄を見て「ゴムでこのような履物を作って欲しい」と内外ゴムに依頼があったといいます。日本の高い技術力をアピールしたいと当時の技術者が、デザイン性があり便利な履物を求めたアメリカ人のニーズに応える形で開発し、完成したのが1952年。当時は主にハワイなどアメリカ人向けに輸出し、好評を得て月に10万足以上売れる大ヒット商品になったのです。こだわり光る内外ゴムのビーチサンダルその後ビーチサンダルは日本人向けにリメイクされ、ハワイへ輸出した1年後に日本でも「ブルーダイヤ」という名前で発売されました。その後2000年代に入り海外のセレブたちが普段のファッションに取り入れたことから、夏のオシャレのひとつとして日本でも広まっていったのです。半世紀以上にわたってビーチサンダルを作り続けてきた会社だけあって、ビーチサンダルにもこだわりが光ります。内外ゴムでは天然ゴムを非常に多く含んでいるので、長時間履いても疲れにくくなっています。また、つま先からかかとにかけて緩やかな傾斜になっているので、歩く時に非常に履きやすいとのこと。日本人の足の形に合うように鼻緒の高さにもこだわっているそうです。2014年からは、より気軽にビーチサンダルを履いてもらいたいとソールと鼻緒の色が選べるサービスも実施。100通りの組み合わせから自分だけのサンダルを作れます。浜辺でも街中でも、この夏ビーチサンダルのオシャレを楽しんでみるのもいいですね。(ライター:ツカダ)

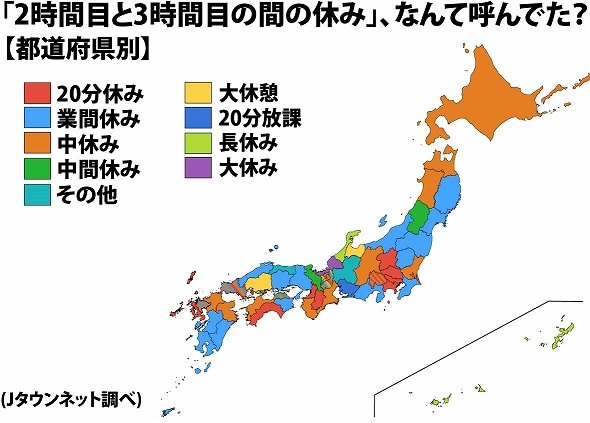

小学校のころ、2時間目と3時間目の間にあった「いつもよりちょっとだけ長い休み時間」――。実はこの休み時間には、全国各地でさまざまな呼び名があるという。都道府県別にアンケート調査を実施してみた。

[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年7月16日放送で、「シニア向け会員制サロン」について取り上げていました。いま日本は4人に1人は65歳以上の高齢者の時代です。実はいま、高齢者の生活のお手伝いから趣味に至るまで総合的に支援しようと、阪急阪神ホールディングスが国内の鉄道会社で初の参入をしました。関西を中心に高齢者向けの「会員制サロン」を開設している会社と資本提携し、今後5年間で阪急阪神沿線に活動拠点となる30か所の会員制サロンを整備する計画です。その狙いは"高齢者に沿線に住み続けてもらうこと"。老人ホーム=サロンがある地域、という考えで地域の「満足度」を高めるのが目的だそうです。会員(有料)へのサービスは、サロンでのコーラスやフラダンスなどのカルチャー教室を開講したり、入退院のお手伝いから電球の交換、カーテンの取り換えに至るまでの困りごとにスタッフが無料で対応してくれるものも。さまざまなカルチャー教室に食事、さらに生活の困りごとにも対応大阪府枚方市にある「ロイヤルコミュニケーション倶楽部 香里ケ丘サロン」は、自宅で生涯を過ごしたいと思っている方々に向けて、"地域が老人ホーム"というイメージで、楽しいことも安心なこともすべて提供できるようなサービスを行っています。会員はサロンから半径5km圏内に住む平均年齢70歳のシニア世代です。入会金32400円、年会費19440円を払うと数々のサービスを受けることができるそうです。サロンではおよそ70種類のカルチャー教室が開かれ、自由に参加できます。さらにサロンにはレストランもあり、栄養分を考えた手づくり料理と飲み物やデザートが食べ放題のビュッフェを540円という手ごろな値段で食べることができるんです。そして生活のサポートでは、高齢者が困ったときには電話でサロンのスタッフを呼び、手助けをしてもらうこともできるんです。水回りの掃除や窓ふきなどの作業は1時間2160円で行っています。何かと不安なシニア世代を楽しく快適に暮らせるようになるシニア向けサービス。これからもさまざまなサービスが増えてきそうな予感ですね。(ライター:ツカダ)

[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年7月17日放送で、「ため池ソーラー」について取り上げていました。日本の再生可能エネルギーの代表格はやはり太陽光発電ですよね。太陽光発電のメリットは、日射量さえ確保できれば設置場所を選ばないことや、メンテナンスが比較的楽なこと、災害時に電力を使用できることなどがあります。画像はイメージです(OregonDOTさん撮影、Flickrより)大阪府も大阪市と共同で「おおさかエネルギー地産地消推進プラン」を策定し、再生可能エネルギーの普及拡大に取り組んでいます。主には、府や市が保有している施設の屋根や土地を利用しての太陽光発電が挙げられます。大阪府立砂川厚生福祉センターの屋根の上に設置したり、ソフトバンク泉大津ソーラーパークを作ったりがその一例です。ですが大阪も限られた土地しかなく、パネルを置く場所がなくなってきました。そこで大阪府が考えた秘策が、"ある場所"を使った発電です。水上太陽光発電のメリットとは大阪府が目を付けたのが、「ため池を使った太陽光発電」です。大阪府はため池が全国で4番目に多く、1万1000か所あります。そのうちのおよそ800か所が水面太陽光発電ができる立地場所なんだそうです。大阪府初のため池ソーラーとなるのは、岸和田市の傍示池(ほうじいけ)です。傍示池は農業用水確保のために人工的に造られた貯水池で、水は高台の池にポンプで送られパイプラインを通って周辺の田畑に供給されています。傍示池ではフロート(浮き)にソーラーパネルを取り付け、それを水面に浮かべるという方法が取られました。年間発電量は115万キロワットで、一般家庭のおよそ320世帯分に相当すると見込まれています。太陽光は暑い時期時は発電効率が落ちるのですが、水上の方が周辺の温度が低いので発電量の低下を抑えることになると期待されています。また、池を管理する事業主は関西電力に電気を売電し、その収益を池を管理する土地改良区に賃料として支払い、その賃料は池の維持管理に使われることで、農空間の保全にも役立ちます。また、ため池では水面に水草が生えてそれが腐り水質悪化につながることもあるのですが、ソーラーパネルで日光が遮られることによって水草の発生を抑えられるかもとの期待もあるのです。(ライター:ツカダ)

[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年7月15日放送で、「東六甲展望台にオープンしたカフェ」について取り上げていました。兵庫県西宮市の東六甲展望台は、2014年8月の台風で大きな被害を受け、2015年7月17日に全線開通した「芦有(ろゆう)ドライブウェイ」の中腹にあります。標高645メートルに位置し、大阪平野を一望でき、大阪市内も見ることができます。2013年に放送された人気ドラマ「半沢直樹」のロケ地にもなった、関西有数の夜景スポットなんです。ちなみに、「100万ドルの夜景」という綺麗な夜景を表現する有名なフレーズがありますが、昭和20年に六甲山の山頂から神戸を見下ろしたときに見える電灯の1か月分の電気代がおよそ100万ドルだったことからこのフレーズができたという説もあるそうですよ。ですが今では住宅やオフィスビルが増えて、当時の何倍もの電灯が輝いているので、「1000万ドルの夜景」とも言われています。神戸の夜景(Nullumayulifeさん撮影、Flickrより)現役放送作家が手掛ける"エンターテイメント・カフェ"東六甲展望台に7月上旬にオープンしたカフェ「MIOROS(ミオロス)」は、普通とは一味違う"エンターテイメント・カフェ"なのだそうです。店長は「オレたちひょうきん族」など数々の有名番組の企画・制作に携わった、今も現役で活躍する放送作家の萩原芳樹さん。全国の珍しいご当地ラーメンやご当地カレーを集めて店内で販売・イートインを行っています。なかでも人気なのは、大阪発の「マヨら〜めん とんこつマヨネーズ味」だそうですよ。8月末までの週末には「サマーフェスタ」と題してミュージシャンによる弾き語りのライブや、スプーン曲げが体験できる教室も。「景色が良くない悪天候の日でも訪れた人に楽しんでもらいたい」と、エンターテイメントを大切にしたカフェを作ったのだそうですよ。東六甲展望台に景色だけじゃない魅力が加わりそうですね。(ライター:ツカダ)

[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年7月14日放送で、「スイカの種が作られている場所」について取り上げていました。画像はイメージです(y_katsuuuさん撮影、Flickrより)夏に美味しいスイカ。スイカの生産量ランキングの1位は熊本県。以下、千葉県、山形県、鳥取県、新潟県と続きます。だんだんと核家族化やライフスタイルの変化でスイカ一玉を家族で食べきれないようになっていて収穫量も減ってきています。カット売りが主流になり、果肉が崩れにくいスイカが好まれるようになったため、時代に合わせて品種改良も進んでいるのです。では、スイカの品種改良の最前線である、スイカを育てる種はどこで作っていると思いますか?実は、全国で生産されるスイカの8割以上が奈良県で作られているというのです。熊本のスイカも千葉のスイカも、元をたどれば奈良県で生まれたとも言えますね。ですが、奈良県のスイカの生産量は日本全体のたった0.6%なのです。では一体なぜ、奈良県が日本一のスイカの種の産地なのでしょうか?かつて全国的に人気であった「大和スイカ」の流れを汲んでのどかな風景が広がる、奈良県田原本町(たわらもとちょう)にある株式会社萩原農場は、スイカの品種改良を行い全国のスイカ農家に種を販売する種苗メーカーで、全国シェアは6割近くを占めています。品種改良につながる優れた種を選び出し、別の品種との掛け合わせを何度も繰り返し、新しい品種ができるまでに10年はかかるそうです。もともと奈良県は明治時代から昭和30年代の半ばぐらいまで、スイカの産地でたくさん栽培されていました。奈良のスイカは「大和スイカ」と呼ばれ、当時は全国的な評価が高いものでした。奈良県は全国で最も早く銘柄を高めるために品種改良を盛んに行い、果肉が甘くて皮が丈夫な運搬に向いている品種の開発に成功したのです。高度成長期に日本各地でスイカが作られるようになると奈良のスイカ生産は急速に衰退しました。ですが、スイカの種はかつて品種改良を行ってきた優れたスイカの系統を引き継いで、さらに改良を進めながら生産を続けているのです。全国のスイカのふるさと、奈良県。伝統を受け継いで、新しいスイカの種が今日も作られています。(ライター:ツカダ)

「住んでみたい」都道府県――あなたが漠然とイメージするのはどこだろうか。都道府県別にアンケート調査を実施。最も「住みたい」都道府県に選ばれたのは、全体の9.4%を獲得した「福岡」だった。

(株)リクルート住まいカンパニーは17日、「2014年度 賃貸契約者に見る部屋探しの実態調査(関西版)」結果を発表した。大阪府、京都府、兵庫県で14年4月1日〜15年3月31日に賃貸住宅へ入居した男女を対象にアンケートを実施。有効回答数は473。

画像はイメージです(mikel450さん撮影、Flickrより)[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年7月9日放送で、「東大阪市の産後ケア事業」について取り上げていました。出産を境に起こる急激な女性ホルモンの変化などが影響を及ぼす原因のひとつとされる「産後うつ」。産後ママを対象としたアンケートによると、赤ちゃんを産んだお母さんは、自身と赤ちゃんの健康が心配になるとともに、自身のメンタルも心配だとの意見が。産後は過食傾向になったり、イライラしたり疲れやすくなったりなどの体の変化もよく起こるそうです。そこで東大阪市で"母親たちの心身のケアや育児指導をサポート"しようと、「産後ケア事業」がはじまりました。対象となるのは、生後4ヶ月未満の乳児をかかえる東大阪市民で、育児に不安を抱えていたり、家族などから家事や育児などで十分なサポートが受けられない母親です。民間ではこのようなサポートはあるのですが、行政がこのようにサポートに関わるのは珍しいことだそうです。育児相談や授乳の仕方などのサービスを東大阪市が補助市の業務委託を受けた市内2か所の助産院や産後ケアセンターで、さまざまな育児相談や子供の発育・発達のチェック方法、授乳の仕方についての実技指導などが受けられます。利用料は、デイサービスが2食付きで3024円、ショートステイが1泊3食付きで6048円です。ちょっと利用料が高いんじゃないの?という印象もありますが、同じサービスを民間で受けようと思うと、デイサービスで15000円前後、ショートステイで30000円前後もかかるそうなんです。とくに初めての出産や若いお母さんにとって、周りにすぐに育児相談ができないととても不安になるもの。このような産後ケアサービスを利用できるのは安心ですよね。また、産後ケアサービスが他の自治体にも広く設置されれば、子育てへの不安から出産を躊躇する人の数も減っていくかもしれませんね。(ライター:ツカダ)

マラソンってほどじゃないけど、そこそこ走りたい。おいしいもの食べながらならなお良し、という“お楽しみ系”の「チョコラン2016」(スポーツワン・東京)のエントリーが今年も始まった。

[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年7月10日放送で、「祇園祭を助ける大学生」について取り上げていました。画像はイメージです(kubotakeさん撮影、Flickrより)夏の京都の風物詩「祇園祭」。露店が軒を連ねる宵山や前祭(さきまつり)・後祭(あとまつり)の山鉾巡行の印象が強いかと思いますが、実はその期間は長く、7月1日の「吉符入(きっぷいり)」という神事始めの行事で幕開けを告げます。夏の京都観光の目玉である祇園祭なのですが、1000年以上祭りを運営する33の山鉾町にはある共通の悩みが......。それは「担い手不足」。例えば函谷鉾町(かんこぼこちょう)周辺では、オフィスビルばかりで住宅がほとんどなく、かつて函谷鉾町に住んでいた人たちが祭りを支えていますが、深刻な担い手不足が続いています。そんななか、助けを求めたのは地元の大学生でした。祇園祭をつないでいく若いチカラ函谷鉾町保存会では「若い世代に祭りを盛り上げてもらおう」と地元の大学に呼びかけました。それを受け、支援に応じたのが京都産業大学日本文化研究所の小林所長です。2014年から大学の授業の一環として、宵山期間中に観光客らにちまきを授けるのを手伝ったり、鉾の中を案内することになりました。今年も1年生から3年生のおよそ80人が参加して準備を進めています。7月3日には函谷鉾ビルにちまきが到着しました。ちまきは、熊笹で包んだわらをい草でらせん状にしばったもので、宵山期間中に鉾を訪れた観光客らに厄よけのお守りとして授け、家の玄関に一年間吊るしてもらうのです。鉾の運営を大学生が助けるケースは他にもあり、綾傘鉾(あやがさぼこ)では佛教大生らおよそ80人がちまきの袋詰めなどに協力しています。このように地元大学生の協力を得て変わり始めた祇園祭。保存会では、今回鉾の運営に協力した大学生の中から将来祭りをけん引してくれる人が出てきてくれればと期待を寄せています。(ライター:ツカダ)

[ちちんぷいぷい - 毎日放送] 2015年7月6日放送で、「宮津の特産品を使ったパン」について取り上げていました。京都府の北部、天橋立で有名な宮津市で獲れる、ちょっと変わった地元の食材で地域を盛り上げようとしているのが、洋食店「セントジョンズ・ベア」です。そのちょっと変わった食材とは「干しナマコ」なんです。画像はイメージです(robanhkさん撮影、Flickrより)宮津は北海道や東北に次ぐナマコの産地で、高いものになると1匹数万円で取引される高級食材。日本海で獲れたナマコは一番肉厚で美味しいといいます。ですがその見た目と値段もあって、地元ではなかなか食べられていないのが現状なんです。そこで「セントジョンズ・ベア」では、地元の食材をもっと知ってもらいたい!とナマコをアピールするためにナマコ料理を考えました。お店で一番人気なのが「干しナマコパスタ」なのですが、意外なメニューにもナマコが使われています。健康成分たっぷりの高級食材をパンに練り込みましたそれはナマコを練り込んだパン。一見レーズンパンのように見えるのですが、黒い粒々の正体がナマコなんです。まずは干しナマコを4日かけて水で丁寧に戻します。この状態だと生臭く、パンには入れられない状態なのですが、1日かけて"秘密の下処理"を行うことで臭みが抜けてうまみが増すのだと言います。それを細かく刻み、パン生地へと混ぜ込みます。こうして手間と時間をかけて作られた「干しナマコパン」は優しいパンの香りと少ししょっぱいナマコがアクセントになった、お料理ともよく合う栄養たっぷりのパンです。干しナマコは"海の黒いダイヤ"と呼ばれるくらい、中国では高麗人参と並ぶ高級健康食品。滋養強壮に加えてコラーゲンもたっぷりだそうです。「セントジョンズ・ベア」では、希少価値のあるものをみなさまに軽い気持ちで召し上がって、元気になってもらえれば嬉しいと思ってパンを作ってみたそうですよ。(ライター:ツカダ)

各地域によってラーメンのトッピングの好みもさまざま。家系ラーメンが人気の神奈川県は「のり」、みそラーメンでおなじみの北海道は「とうもろこし」。「8番らーめん」が人気の北陸は「キャベツ」――。

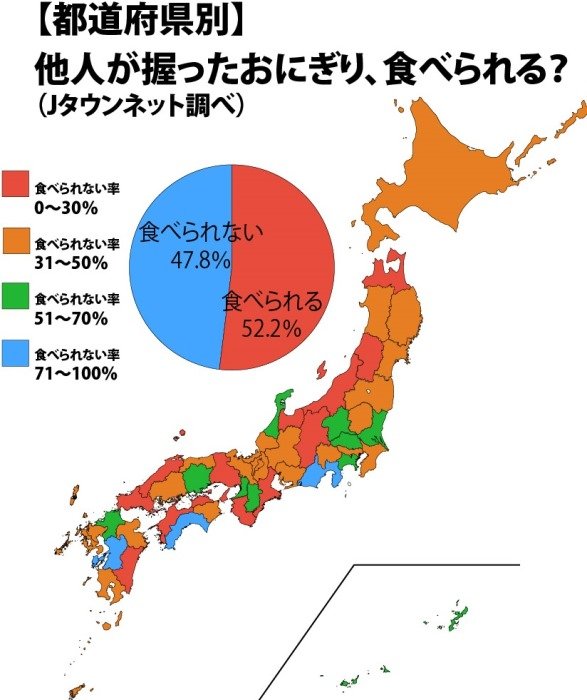

「他人が握ったおにぎり、食べられる?」というテーマで都道府県別にアンケート調査を行った。「食べられない」は全体の47.8%。かろうじて「食べられる」派が過半数となってはいるが、「食べられない」派の割合も半数に近くなった。

「外国人に人気の日本の観光スポット ランキング 2015」トップ30が発表され、昨年のランク外から最上位に滑り込んだ、京都市の「サムライ剣舞シアター」に注目が集まっている。

進学や就職などで、地方から都市に出てきた人なら、自分が共通語だと思って使っていた言葉が、実は地元でしか通じない「方言」だった経験があるだろう。「共通語だと思っていた方言」についての体験談を集めてみた。

2015年5月末"世界一甘い桃"として、日本の桃がギネス世界記録に認定されました。記録された糖度は『平均糖度22.2度』。日本には桃の名産地がいくつもありますが、その産地は意外にも"大阪"です。

763件中 441〜460件