(株)富士経済は17日、太陽電池、関連機器・システム、太陽光発電ビジネス市場の調査結果を発表した。製造技術確立の状況や、部材・原材料の供給体制、太陽電池および周辺機器の需給バランスなどを分析したもの。調査期間は8〜11月。

記事一覧

(株)富士経済は17日、太陽電池、関連機器・システム、太陽光発電ビジネス市場の調査結果を発表した。製造技術確立の状況や、部材・原材料の供給体制、太陽電池および周辺機器の需給バランスなどを分析したもの。調査期間は8〜11月。

東京都は1日、住宅の省エネ性能向上と太陽エネルギー利用拡大に向けた取り組みを強化すると発表した。断熱性能の高い高性能建材を活用した省エネリフォームと、太陽エネルギー利用機器の設置を併せて行なう人を対象に、補助を実施。

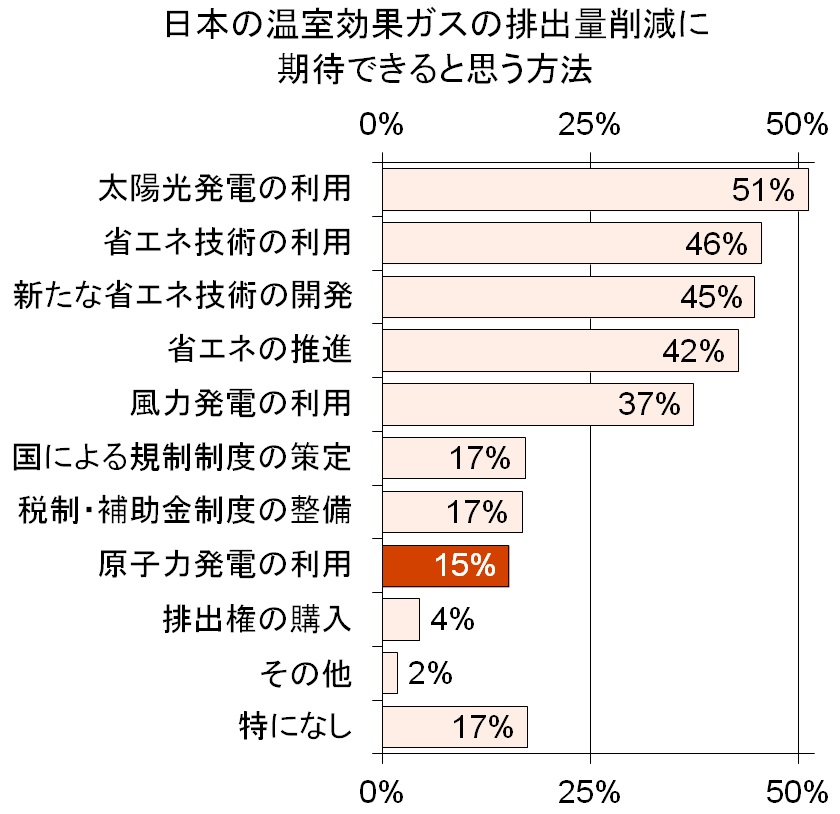

今年の主要7カ国首脳会議(G7サミット)は6月7日〜8日にドイツのエルマウで開催され、「地球温暖化対策」に関する議論が主要テーマのひとつだった。この問題は、各国が自国に課された責任を十分に果たすことが重要だ。さあ、日本国の覚悟やいかに。トレンド総研(東京)が、20代〜50代の500人を対象に日本における気候変動や地球温暖化対策への意識について調べている。 まず、G7サミットが開催されたことを「知っている」と答えた人は58%。地球温暖化問題については約7割の人が関心を示している。「温室効果ガスの排出量削減に期待できる方法」としては、「太陽光発電の利用」(51%)がトップ。「省エネ技術の利用」(46%)、「新たな省エネ技術の開発」(45%)が続いた。しかし、それぞれの発電方式にはメリットとデメリットがあり、完璧な手法はない。さらに省エネ技術の効果も現状では限定的だ。そこで重要になってくるのが、いくつかの発電方式を組み合わせる“ベストミックス”である。 各種発電方式の中で最もCO2削減効果が期待されるのは「太陽光発電」と「原子力発電」だが、期待度を調べたアンケートでは「太陽光発電の利用」51%に対し、「原子力発電の利用」に期待した人はわずか15%にすぎない。これは東日本大震災の経験を考えれば当然の結果ともいえるが、「安定供給が見込める」というメリットが原子力発電で54%、太陽光発電で11%とほぼ正しくイメージされているのに対して「CO2排出量が少ない」というイメージが原子力発電で36%、太陽光発電で70%と大きな違いがあることも関係しているのかもしれない。温室効果ガスの排出量だけにフォーカスするのであれば、原子力発電は太陽光発電に必ずしも劣らないが、その理解が十分には得られていないと考えられるわけだ。“ベストミックス”の要諦は、それぞれの発電方式に関する正しい理解やリスクへの適切な対処法を検討することだ。同総研では、原子力発電についても、安全対策やリスク管理について十分な発信を行い、メリットも考慮しつつ総合的に評価することが求められているという。 トレンド総研では、今回の調査結果をふまえ、東京大学客員准教授を務める松本真由美氏に専門家の意見を聞いている。―― G7サミットで合意された温室効果ガスの削減目標はどうですか?「今回の削減目標は、科学的見地に基づいた地球温暖化対策として意欲ある目標だと思われます。気候変動問題は真剣に取り組むべき世界共通の課題です。学術的な機関であるIPCCの知見を組み入れた削減目標を掲げることで、G7として、2100年までの地球の気温上昇を2℃未満に抑制するという意思をアピールしたといえるでしょう」―― この温室効果ガスの削減目標に対して、日本ではどのように取り組んでいくべきだと思いますか?「今回の削減目標の合意は、2015年12月の国連気候変動枠組み条約締約国会議(COP21)を見据えたものです。パリで開催されるCOP21では、途上国も含めた形で合意を得なければなりませんが、G7各国には、何としても途上国の合意を引き出すという強い覚悟が求められているといえるでしょう。 日本においても、政府は『2030年までに2013年比26%の温室効果ガスの排出量削減』という目標を掲げました。2011年以降、日本では温室効果ガスの排出量が増加してしまっているのが現状です。 そこで重要になってくるのが、電源構成のベストミックスです。ポイントになるのは、太陽光発電を中心とする再生可能エネルギーと原子力発電です。再生可能エネルギーの大量導入時代に向けて電力の需給調整は大きな課題ですが、できるだけ経済性の高い方法で電力システムに再生可能エネルギーを協調させていくことが望ましいと思います。コスト、安定供給といったこれらの課題に対して官民連携で真摯に取り組まなければ、再生可能エネルギーの飛躍的な普及は難しいです。 安全性が大前提にはなりますが、原子力発電所の再稼動がなければ温室効果ガスの削減目標の達成は難しいのが実情ではないかと思います。しかし、4年経った今も、原子力発電は安全性やリスク管理の観点において、国民の信頼を回復できていません。科学的に安全性を提示するだけではなく、国民や地域社会とコミュニケーションを重ねることも重要です」 “ベストミックス”実現のためには、どうやら日本政府は信頼関係の再構築という地道な作業から始めていくしかないようだ。来年の伊勢志摩開催までに少しでも進展があることを祈りたい。

電気をためて家庭内の電力として使用する「家庭用蓄電池」は、災害時や停電時の非常用電源として、あるいは電気料金の安い夜間の電力をためておき昼間に使用する経済的利用方法などがあります。

(株)パナホームはこのほど、(一財)日本地域開発センターによる省エネルギー住宅のトップランナーを選定する表彰制度「ハウス・オブ・ザ・イヤー・イン・エナジー2014」において、同社のスマートハウス「カサートエコ・コルディス」が特別優秀賞を受賞したと発表した。

(株)富士経済は18日、「HEMS・MEMSの国内市場調査」の結果を発表した。同社専門調査員による参入企業および関連企業・団体などへのヒアリングおよび関連文献調査、社内データベースを基に調査。調査期間は、2014年7〜12月。

経済産業省・資源エネルギー庁は18日、新たな出力制御システム下での再生可能エネルギーの最大限導入に向けたとりまとめを公表した。再生可能エネルギー発電設備の接続申込に対し、複数の電力会社で買取の一時的な制限が生じている状況を踏まえ、問題点の整理および当面講ずべき対応策の検討を行なったもの。

電力会社が相次いで「再生可能エネルギーの固定価格買い取り制度」の新規契約を一時制限すると発表しました。今回の制限は一般家庭への影響は少ないですが、今後の動きに注目しておきましょう。

積水化学工業(株) 住宅カンパニーと(株)住環境研究所は16日、共同で実施した「太陽光発電システム(以下、PV)+HEMS搭載住宅の住まい方と省エネ意識」調査の結果を発表した。