(Jタウンネットより)

インド生まれの仏教が日本に公的に伝わったのは6世紀半ばのこと。縁起・因果・三途の川などの仏教用語が一般的に使われるほど、日本人の生活には仏教が深く根付いている。

その宗教施設である「寺」もなじみ深い存在で、北は稚内市の「天徳寺」から南は竹冨島の「喜宝院」まで、その数は全国約7万7000施設にのぼる。

日本中にまんべんなく存在すると思われがちな仏教系寺院だが、寺の多い県と少ない県では、実に10倍以上の差がある。

愛知に寺が多い理由

文化庁が2011年に調査した「宗教統計調査」によると、寺院が最も多いのは愛知で4605もある。あまりにも数が多すぎて、生き残り戦略の一環として個性をアピールする寺がいくつもあるほどだ(参照:愛知・小牧の「おっぱい寺」にカメラが潜入、「愛知県のワイキキ」西尾市の努力の方向性が凄い)。

2〜5位はすべて関西で、大阪、兵庫、滋賀、京都と続く。日本の仏教が民衆に広まったのは、鎌倉時代に生まれた宗派の影響が大きい。その宗祖のほとんどは京都と滋賀にまたがる比叡山延暦寺で勉強した過去を持つ。関西に寺院が多いのは必然といえる。

人口の多い割に関東の寺院数はそれほど多くなく、3000を超えたのは千葉だけだ。鎌倉仏教の宗祖・日蓮の故郷であり、歌舞伎役者との縁が深い成田山新勝寺もある。そうした歴史経緯があるからだろうか。

寺が壊滅状態の南九州や高知

反対に寺院数の少なかった県を見てみる。明治維新まで本土と異なる文化だった沖縄はダントツの少なさだが、南九州や愛媛以外の四国、北東北などの各県も寺が少ない。

宮崎や高知、鳥取などでは明治時代、廃仏毀釈(はいぶつきしゃく)が徹底的に実施され、多くの寺院が破壊されたり、神社になったりした。

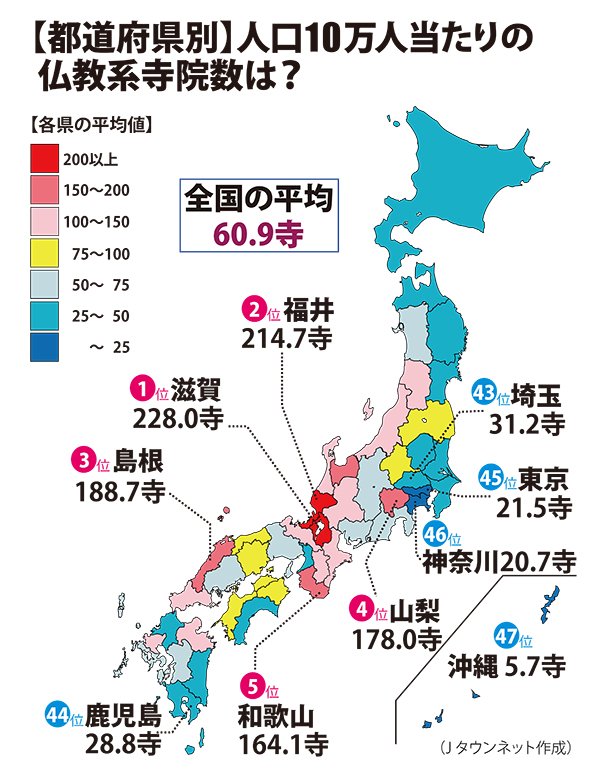

今度は人口10万人あたりの寺院数を出してみた。沖縄が47位なのは上の図と一緒だが、明治維新以降急激に人口を増やした神奈川や東京、埼玉が、少ない県の上位にランクインする。

地域の寺を支えてきた檀家の数が減っているせいか、「坊主丸儲け」という言葉とはほど遠い、経済的に厳しい状況に置かれている寺院も増えている。日本仏教も格差社会とは無縁ではないようだ。