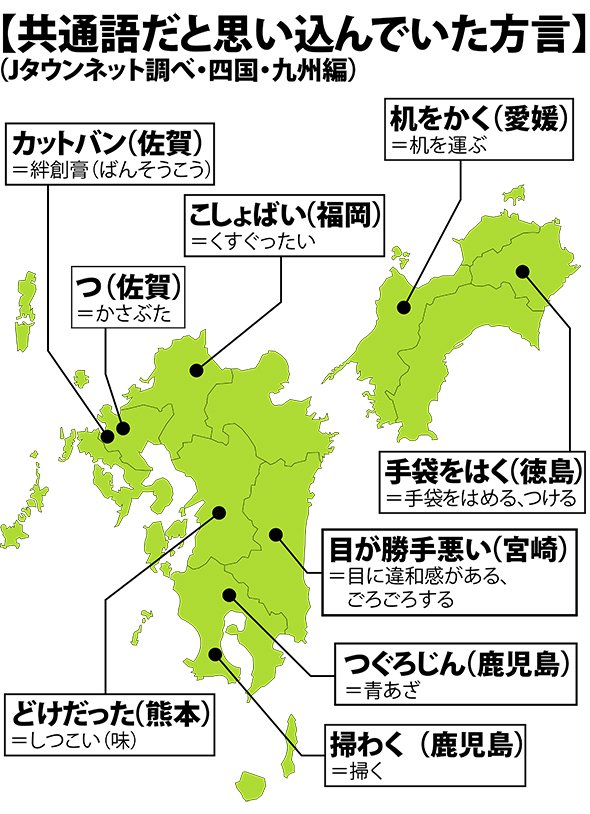

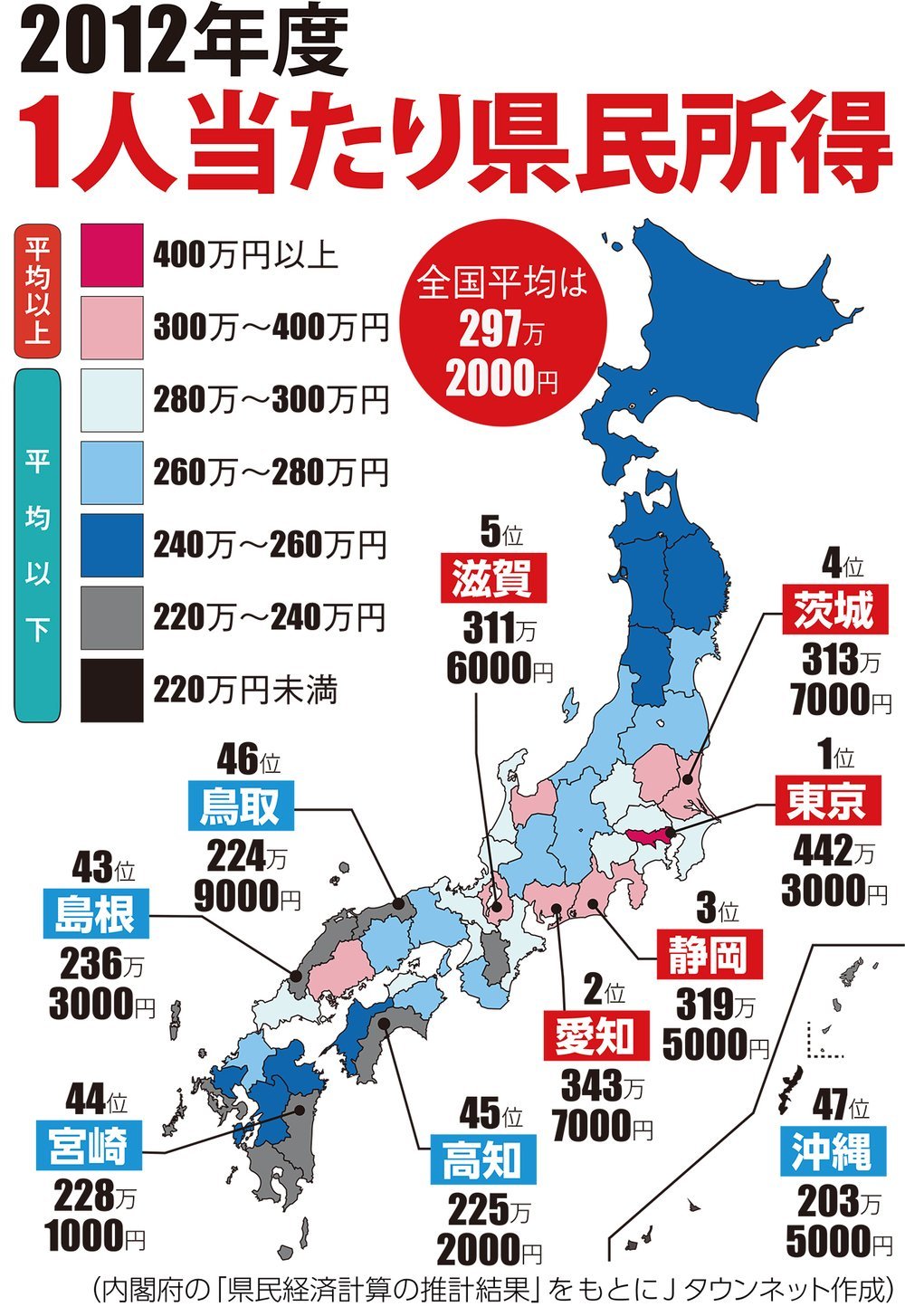

「共通語だったと思ったのに、実は方言だった言葉」。今回は、四国・九州地方出身または縁のある人からの経験談をまとめた。

記事一覧

「共通語だったと思ったのに、実は方言だった言葉」。今回は、四国・九州地方出身または縁のある人からの経験談をまとめた。

長時間鉄道の車内で過ごす旅行者にとって「駅弁」は楽しみの一つ。ところでわれわれが何気なく購入している駅弁だが、実は公式と非公式の2種類が存在しているという――。

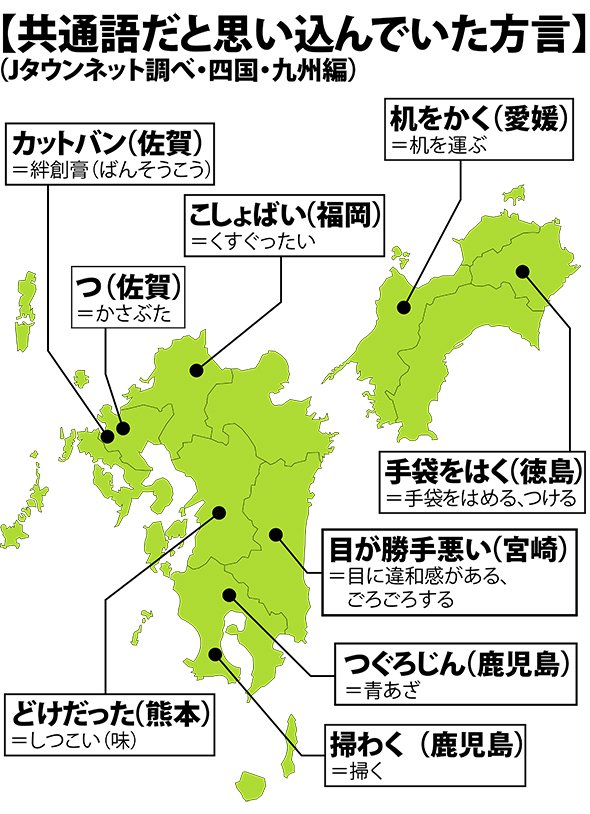

激しく抵抗するみかん農家の男性が、むなしく職員に抱きかかえられて排除されていく――そんな映像がテレビで繰り返し放映され、世間の注目を集めた「東九州自動車道」問題。果たして、建設のメリットはどれほどあるのか。西高東低の高速道路整備九州地方の高速道路の整備状況は、いわゆる「西高東低」だ。福岡〜熊本〜鹿児島の西海岸回りが1本でつながっているのに対し、北九州〜大分〜宮崎〜鹿児島の東海岸回りは、未開通区間が残る。東九州自動車道の整備はここ1、2年で大きく進捗した。北九州JCT〜大分ICのうち、未開通区間は椎田南IC〜豊前IC間の7.2キロだけとなった。 九州の高速道路網(編集部作成) 道路建設に反対する地権者はみかん園の経営者。彼は代替案を出していて、「山裾ルートにすれば建設費は半分以下で済む」と独自の試算結果を明らかにしていた。しかしその主張は認められず、2015年7月14日に一部の畑が強制収用された。東九州自動車道の福岡県内全通はなにをもたらすか同日付の朝日新聞デジタルによると、強制収用の対象となったのはみかん園(約12ヘクタール)のうち約1.4ヘクタールの畑部分。強制収用した畑とは別に、農業用倉庫の土地約0.2ヘクタールが残っている。県収用委員会が明け渡しを命じた22日までに地権者が応じなかった場合、県は改めて強制収用する見通しと、同紙は報じている。強制収用されたコースが妥当だったかという問題はさておき、北九州と大分が高速道路1本でつながることによる時間短縮効果は確かにある。NEXCO西日本の資料によると、椎田南IC〜豊前ICの開通により、北九州市と大分市の所要時間は約10分短縮されるという。 東九州自動車道 椎田南IC〜豊前ICの整備効果(NEXCO西日本公式サイトより) 地元のドライバーはどう考えているのか。『このままでも特に問題ない』という声もあれば『面倒くさい』という声もあり、意見は賛否両論様々のようだ。東九州道の整備事業、福岡県がみかん農園を強制排除 http://t.co/8IAwmyX7ZF大分行くとき通るけど、椎田南で一旦おりてすぐ豊前にまた乗る感じだけど、特に面倒でもなく、一本道だし、わざわざ人の土地や作物壊してまで作る必要ないと思う。今ある道で十分たどり着けるよ。- さちめぐ (@yoshiyoshie2805) 2015, 7月 15@syasimgakari でもさー、まだ全開通してないから椎田南で一回おりてから豊前でまたのるというめんどいことをしないといかん!!- atsuko (@aviontvxq) 2015, 6月 21下の地図は未開通区間とみかん園の場所を示したもの。椎田南ICと豊前ICの間を行き来する場合、国道10号線を利用することになる。信号が多く設置されていて、ジョイフルやセブン-イレブン、ローソン、その他ロードサイドショップが軒を連ねる。車の流れがよくない場所だったが、4車線化が進み改善された。4車線になった現在も、将来を見据えて計画通り高速を通すべきという声は強い。というのも国道10号線の交通量は増加傾向にある。2004年に東隣の大分県中津市にダイハツ九州の本社と工場が置かれ、豊前市を含む一帯で自動車関連企業の進出が相次いでいるからだ。北九州地区にはトヨタ自動車と日産自動車九州の工場がそれぞれ置かれている。人件費が安く、アジアに近く、船舶輸送に好都合なことに目をつけた自動車メーカーは「九州シフト」を始めている。九州北部は東北や近畿を超える自動車産業集積地となった。その中心が北九州から中津にかけてのエリアだ。運送コストを重視する物流会社は、完成後も国道10号線を選択すると見られるが、複数のルートを選択できるのは企業にとって魅力に映る。 椎名南IC〜豊前ICおよびみかん園周辺の地図(編集部作成) 東九州自動車道にシフトするのは、スピードと快適性を重視する高速バスや観光バスだろう。マイカーで九州巡りをしたいというドライバーにとっても朗報に違いない。大分を訪れる観光客は、自家用車で来県するケースが最も多く、2番目はバス。鉄道利用者は10%に満たない。本州からの旅行者にしてみれば、高速を下りずに済むことは、所要時間の短縮以上にメリットが大きい。東九州自動車道(北九州JCT−椎田南IC)(豊前IC−宇佐IC)+国道10号線(YouTubeより。椎田南IC→豊前ICの映像は25:09くらいからスタート)未開通区間は2016年3月に完成の予定。みかん農家の犠牲の上に建設される東九州自動車道は、期待通りの経済効果をもたらすだろうか。

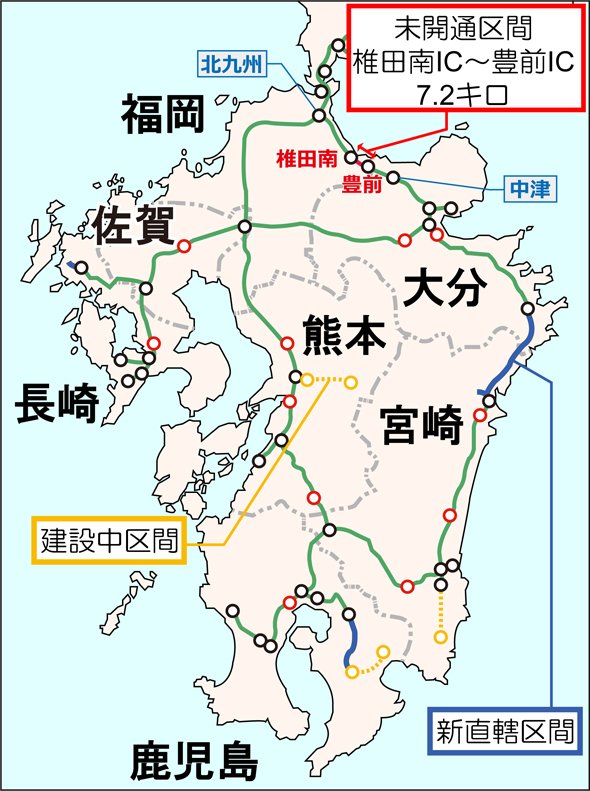

「県民所得」は地域の経済的豊かさを測るときにしばしば使われる指標だ。内閣府は2015年6月3日、2012年度の県民経済計算の推定結果を発表。県民所得の全国平均は前年度比0.6%増の297万2000円で、3年連続で前年度を上回った。

日本酒といえば秋田や新潟といった米どころが上位でしたが、焼酎ではどうでしょうか? その結果、やはりというかさすがというか、九州・沖縄が上位を独占しました!

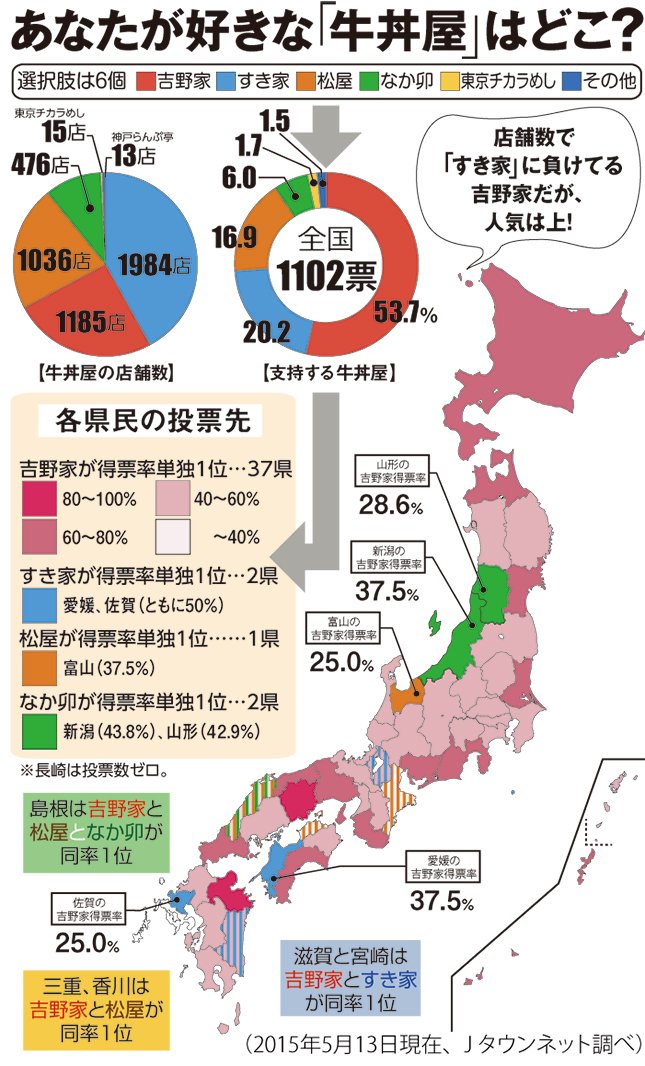

牛丼は日本人が創作したファーストフード。すき家、吉野家、松屋、なか卯など牛丼のチェーン店は多いが、どこが一番人気なのか。「あなたが好きな『牛丼屋』はどこ?」かアンケートを行った。

これまでに350件のプロジェクトが終了したFAAVO。事業部リーダーの八木さんによると、目標金額の達成率は平均で66.7%、直近3カ月に限っていえば75%を超えており、日を追うごとに成功率が高まっているという。

政府は、地方創生や地域おこしを合言葉に莫大な補助金・助成金を地方に交付しようとしている。一方こうした従来型の流れだけでなく、地方の企業・個人の新たな資金調達方法として注目を集めているのが「クラウドファンディング」だ。

端午の節句といえば、こいのぼりに五月人形、かしわ餅にちまきなどが定番ですね。一方で、全国アンケートで調べたところ、地方でなければお目にかかれない飾りやお菓子もあるそうです!

海苔巻きや太巻きでおなじみの「巻寿司」は、250年以上の歴史を持つ「日本の伝統食」。この「巻寿司」だけに注目したサイトが2015年4月15日にオープンした。

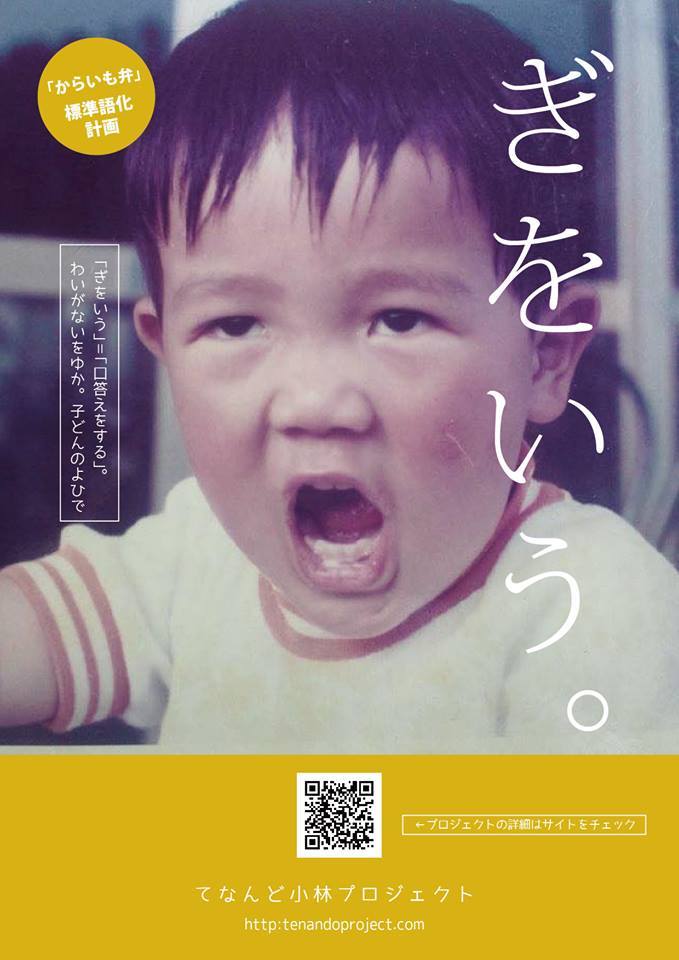

「ぎをいう(文句を言う)」、「やまいもをほい(酔っぱらって、くだをまく)」、「ちんがら(滅茶苦茶)」――。なんともシュールな語感の「西諸弁(にしもろべん)」を使った「西諸弁ポスター」が話題となっている。

道の駅を統括する国交省のウェブサイトには営業時間や場所、駐車場の台数などの基本的な情報しか載っていない。グルメの口コミ情報数日本一を誇る道の駅のポータルサイト「みちグル」には道の駅巡りの参考になる情報が集積している。

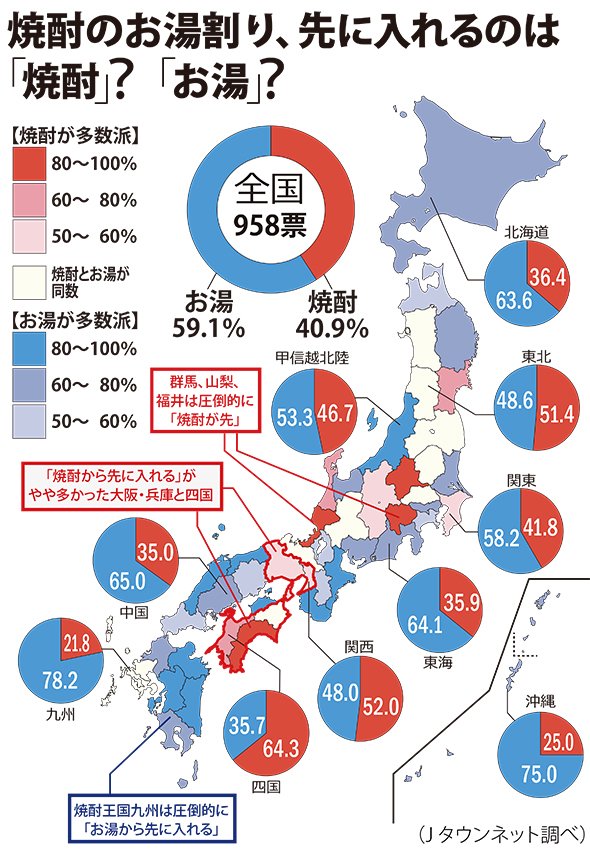

日本で古くから親しまれている焼酎は、いろいろな割り方・飲み方がある。中でも寒い季節にうれしい飲み方が「お湯割り」だが、お湯を先に入れるべきか、それとも焼酎を先に入れるべきか…。全国アンケートを実施した。

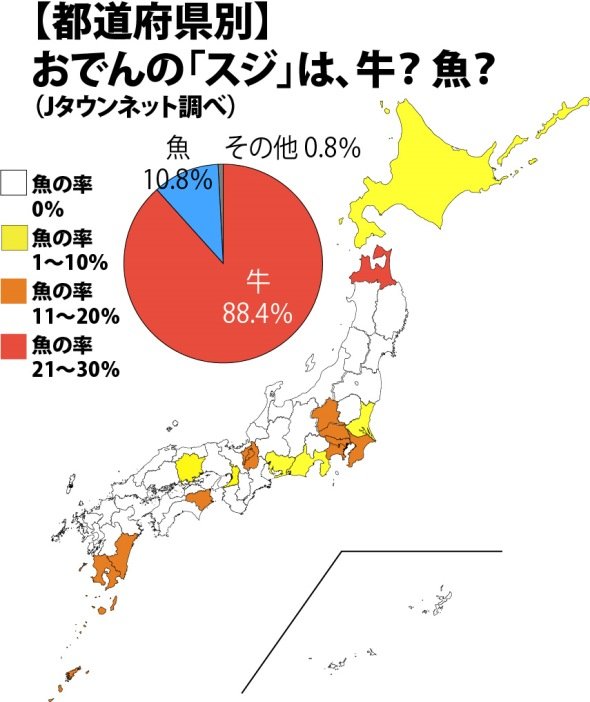

おでんの「スジ」には、とろけそうに柔らかい牛スジと、コリコリした食感の魚のスジとの2種類がある。というわけで、「おでんの「スジ」といえば...牛、魚、どっち?」という、アンケート調査を都道府県別で行った。

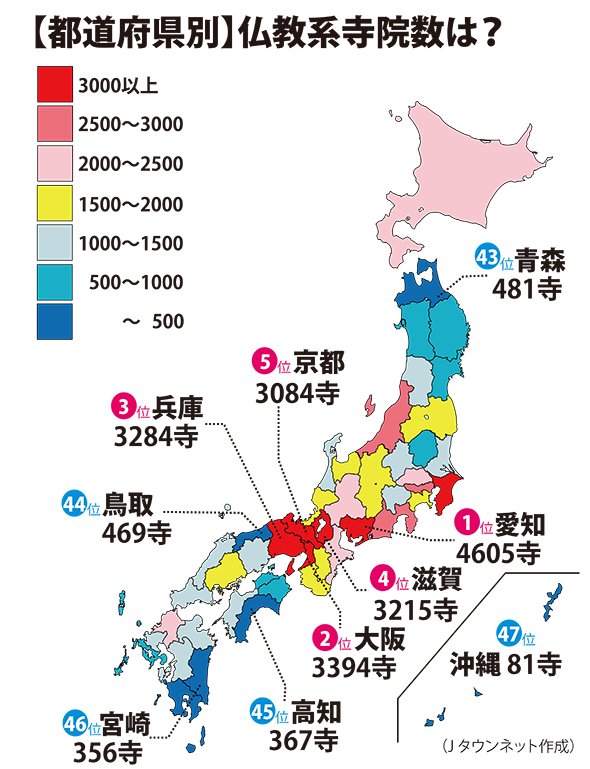

日本人の生活には仏教が深く根付いている。北は稚内市の「天徳寺」から南は竹冨島の「喜宝院」まで、「寺」の数は全国約7万7000施設にのぼる。日本中にまんべんなく存在すると思われがちだが、寺の多い県と少ない県では、実に10倍以上の差がある。

いま人気の芋焼酎・黒霧島を製造販売する霧島酒造の本社がある宮崎県都城市では、ユニークなふるさと納税事業を行っている。もっとも話題となっているのが、寄付額100万円以上の場合、黒霧島20度1.8リットル(一升瓶)を「焼酎1年分」......365本贈るというものだ。

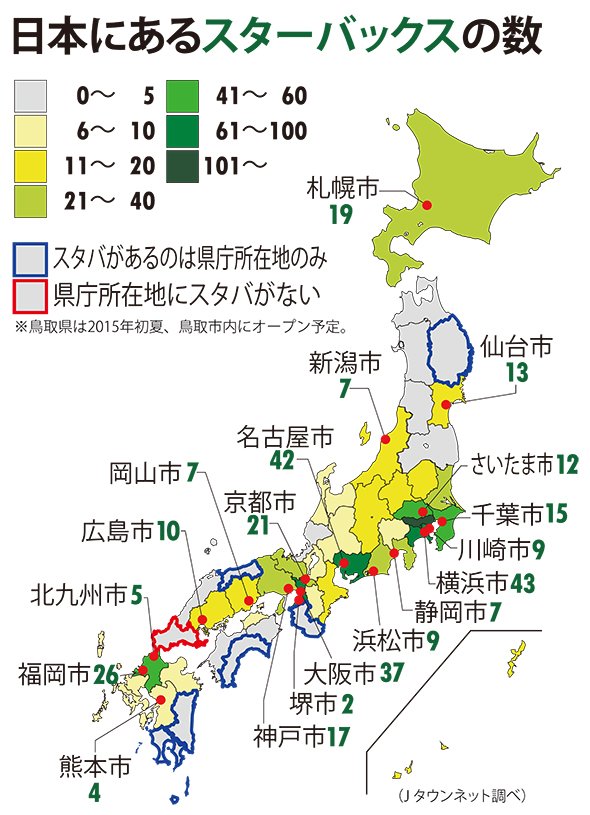

「スタバ=都会」というイメージはある程度広く共有されている。そこでスターバックス公式サイトの「店舗検索」でヒットした数をもとに、都道府県と政令指定都市ごとの店舗数をまとめ、都会度を図ってみた。

節分で落花生をまく都道府県があることを知っていますか?それは北海道や東北などの豪雪地域、あと宮崎・鹿児島!なぜ大豆ではなく落花生なのか、その理由とは……?

お餅のように日本の伝統的な食べ物は、地域差が強く出るのが面白いところ。アンケートで調べた、日本各地の雑煮や焼き餅など様々な調理法で食べる「ご当地お餅」を発表します!

宮崎県の公式ウェブサイトがリニューアルされ、自動翻訳機能を活用して18カ国語で閲覧可能となっっている。18カ国語に対応するのは、宮崎県が最初のケースだ。

51件中 21〜40件