「南国の人は時間におおらか」のイメージ通り、待ち合わせに遅れてきそうなイメージがある沖縄県民。では早く来そうなイメージの地域は? 調べてみたら、「遅れてきそう」「早く来そう」は紙一重……!

記事一覧

「南国の人は時間におおらか」のイメージ通り、待ち合わせに遅れてきそうなイメージがある沖縄県民。では早く来そうなイメージの地域は? 調べてみたら、「遅れてきそう」「早く来そう」は紙一重……!

2016年6月7日、惜しまれながら閉店した花巻市のマルカン百貨店。その「復活」を目指して、クラウドファンディングが実施されている。7月14日、次のような画像付きのツイートが投稿され、話題となっている。箸で食べるソフトクリームで有名な、 #マルカン大食堂 運営存続プロジェクト | いしわり? https://t.co/xlrXLvdxrRプラチナ&ゴールドカードホルダー候補者あらわる!!#マルカン百貨店#岩手においでよ pic.twitter.com/eq0pI5t6KO- おいでよ岩手 (@oiwate) 2016年7月14日14日現在の協力金額合計は、1100万円を超えている。協力者数は240人以上だ。「プラチナ&ゴールドカードホルダー候補者あらわる!!」というコメントも添えられている。「頑張ってほしい!」「うまく行くといいなあ」 マルカン大食堂名物のソフトクリーム(EMPEXさん撮影、Wikimedia Commonsより) このプロジェクトの名称は、「マルカン大食堂運営存続プロジェクト」。百貨店の象徴的存在だった、6階の「大食堂」をできるだけそのままの形で存続させつつ、残りの階ではテナントを誘致したり、ゲストハウス事業を行ったりすることで、「マルカン」の灯を守ろうというものだ。岩手県花巻市の「上町家守舎」が発起人となり、募集金額2億円を目指す。出資額は1口1000円から、最高額の100万円まで7コース。岩手県大船渡市のNPO法人が運営するクラウドファンディングサイト「いしわり」で募集されている。募集期限は8月31日まで。支援者からは、下のようなコメントが寄せられている。「応援しています! 頑張りましょう!」「復活期待しています。」「地域のみんなが大切にしているモノ、コトを継続させる...ひと筋縄ではいかないと思いますが、応援しています!」「マルカン大食堂につどう老若男女は、『今みんなでマルカンでごはん食べてる』っていう一体感を感じてる。食べることは生きること、よーするに『みんな今 いっしょに生きてる』っていう一体感が、マルカン大食堂では毎日生まれてる!こんな稀有な場所を、この世から失くしてはならないのだー!」「マルカンが無くなれば上町商店街が、ひいては花巻の街そのものが危機に瀕します。花巻のヘソであるマルカンを無くしてはいけない。」「ソフトクリームはもちろん、他のメニューもまた食べたいです!プロジェクトが成功しますように!」またツイッターには、こんな声が寄せられている。2億円目標のクラウドファンディング。実現したら地方の活性化が変わるかもなあ。頑張ってほしい!→マルカン大食堂 運営存続プロジェクト | いしわり?岩手をもっとおもしろく! 岩手発のクラウドファンディング https://t.co/XcmqFYPvLw- 藤代裕之「風の人」増刷決定 (@fujisiro) 2016年6月16日今放送してるマルカン大食堂の特番を見ながら、ふとクラウドファンディングのサイト見たけどあんまり増えてないな。多いのは惜しむ「声」だけなのか?そんなこと無いよなぁ?- makorkn (@mako_rukin) 2016年6月18日大好きなマルカン!ソフト無料券&ワインセットは心動かされます^_^;うまく行くといいなあ。ご協力よろしくお願いします!マルカン大食堂 運営存続プロジェクト | いしわり?岩手をもっとおもしろく! 岩手発のクラウドファンディング https://t.co/Y4YAUKKSnp- きくとし (@toshi00000) 2016年6月21日面白そうですが、目標額が高いので道のり長しって感じでしょうか。でも面白いクラウドファウンディングの形ですよね。#マルカンマルカン大食堂 運営存続プロジェクト | いしわり?岩手をもっとおもしろく! 岩手発のクラウドファンディング https://t.co/c77vHBMVtj- ショー@Sho's PROJECT (@shosproject) 2016年6月23日残り49日で1,100万円集まったがまだまだ足りない。花巻市民が一人3,000円を寄付すれば2億は超えるんだがなぁ。。。マルカン大食堂 運営存続プロジェクト | いしわり?岩手をもっとおもしろく! 岩手発のクラウドファンディング https://t.co/dze42CFpIA- モニカ (@monica_hawks) 2016年7月13日マルカンデパート存続のクラウドファンディングあまり知られていないのだろうか。デパートの知名度の割に協力者数が少なすぎる気がする。あの巨大ソフトクリームやナポリカツは復活できるのか...- 黒緑 (@grnwid) 2016年7月18日「実現したら地方の活性化が変わるかもなあ。頑張ってほしい!」「うまく行くといいなあ。ご協力よろしくお願いします!」「花巻市民が一人3,000円を寄付すれば2億は超えるんだがなぁ。。。」といった感想だ。Jタウンネット関連記事「10段ソフトはどうなるの...」 花巻・マルカン百貨店6月閉店に、地元悲嘆マルカン百貨店、最後の日...43年の歴史に幕、名物「展望大食堂」には行列が花巻・マルカン百貨店への思い込め...日食なつこさん「あのデパート」MVに涙する人続出

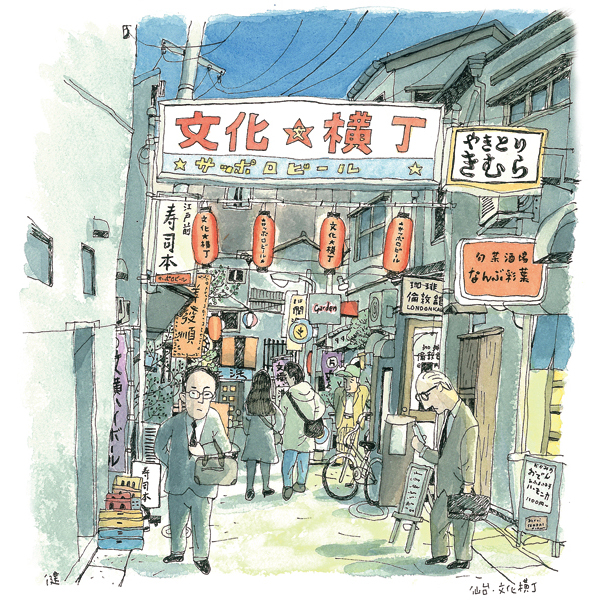

[OH!バンデス - ミヤギテレビ] 2016年7月8日放送の「なんでやねん!?宮城解体新書」のコーナーで、仙台の七夕の由来について紹介していました。絢爛豪華な飾りが街中を彩ることで有名な仙台七夕まつりは、他県からも多くの人が訪れる夏の風物詩です。暦の上での七夕は7月7日ですが、1か月遅れて毎年8月6日から行われています。 2010年の仙台七夕まつり(Nikmさん撮影、Wikimedia Commonsより) しかし、なぜその日から開催されるのか、実は仙台市民のほとんどが明確な理由を知りません。「旧暦に合わせているのでは」という意見もありますが、例えば2016年の場合、7月7日の旧暦は8月9日になります。また、その年によって20日から50日もズレてしまいます。従って、仙台七夕は旧暦で行われているわけではないのです。では、どうして――。新暦と旧暦のあいだの「中遅れ」ではなぜ、仙台七夕は8月6日からと決まっているのでしょうか。仙台の歴史に詳しい、フリーペーパー「風の時」編集部・佐藤正実さんに真相を聞くと「元々、仙台七夕は江戸時代から旧暦で行われていた」のだといいます。やがて明治新政府が樹立し全国的に"新暦"が使われるようになりましたが、仙台の七夕は「お盆と、稲刈りでの豊作」の両方を祈るという意味を持っていたので、新暦ではタイミングが合いません。そこで仙台七夕は、新暦と旧暦の間の「中歴(月遅れ)」における8月7日を採用しました。そして昭和3年(1928年)からは毎年、8月6・7・8日の3日間で開催されるようになったのです。伊達政宗公が広めた仙台七夕は、飾りを作るための縫う・描くという作業が子供達への家庭内での教育につながるとして伝えられてきたのだそう。歴史とともに、家庭から商店街、そしてイベントとして発展を遂げてきたのです。彩り豊かな七夕飾りは、日本の良き文化の象徴として目を楽しませてくれそうですね。(ライター:M.)

[OH!バンデス - ミヤギテレビ] 2016年7月6日放送の「解決!リョウ様」のコーナーで、仙台のマンションの不思議な看板について紹介していました。今回の視聴者からの依頼は「ごく普通のマンションの一室に"昭和酒店"という看板があります。"玉こんにゃく"という幟もあり、"仙台名物と山形名物が揃う店"とも書いてあります。気になって覗いてみたのですが人がいませんでした。本当に営業しているのか調べてください」というものです。仙台市宮城野区新田5丁目のマンションにリポーターのリョウ様が駆けつけると、敷地内の植え込みには確かに「昭和酒店・ご自由にどうぞ」というウェルカムな看板があります。外側から見るとポップが貼り付けられた室内の様子が伺えますが、お店かといえば怪しい雰囲気です。一体どんなお店なのでしょうか。 運営元は酒卸業者「昭和酒店」の看板が貼られた一室を、恐る恐るピンポンするリョウ様。すると「いらっしゃいませ!」と店員さんが扉を開けてくれました。昭和の色濃い"オロナミンC"や"ボンカレー"などの切り抜きが貼られ、懐かしさ漂う玄関から室内に入ると、若い男性スタッフしかいない! というギャップに驚かされます。オロナミンCとボンカレー(Fabian Reusさん撮影、flickrより)ここは酒卸業者が「お客様にくつろぎながらお酒を楽しんでほしい」と、事務所の隣のマンションに開店したお店なのだそう。容器のデザインが素敵な「ルイ13世」など飾れるお酒や、暗闇で光るスパークリングワインなど珍しいお酒がズラリと並び、見ていて飽きない品揃えです。そして業者ならではのお手頃価格でお酒を購入できる上、買ったお酒をここで飲みながら、よく煮込まれた玉こんにゃく(120円)や厚切り牛タンパイ(550円)などのおつまみも楽しめます。卸業のため配達で不在の時もありますが、一度中に入ればお酒好きにはたまらない、楽しい空間が待っています。入りづらいけれど実はとっても親切! 意外な居心地の良さにハマりそうですね。(ライター:M.)

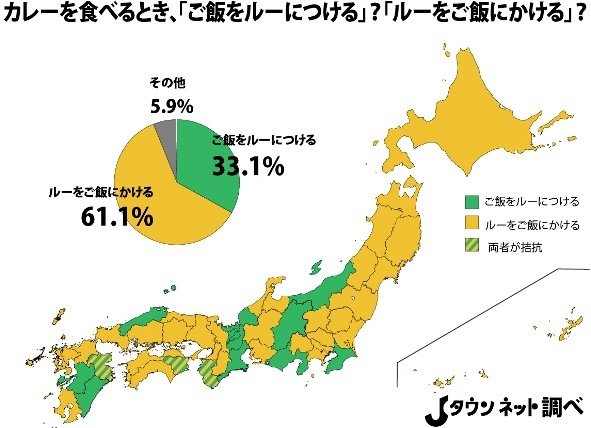

あなたはカレーライスを食べるとき、ご飯をルーにつけながら食べる? それともルーをご飯にかけて食べる?都道府県別のアンケート調査を行った。はたして、その結果は――。

[OH!バンデス - ミヤギテレビ] 2016年6月30日放送の「バンデス記者」のコーナーで、宮城の新名物グルメカレーを紹介していました。この夏、旅雑誌「じゃらん」と宮城県内の7つの人気宿がコラボし、ご当地グルメ「ミヤビリットカレー」が誕生しました。山や海からの豊富な地元食材を合わせたハイブリッドなカレーを、付け合せとともに箸やスプーンで"雅やかにいただく"というもので、宮城でしか味わえない食材の良さを再発見できるカレーなんです。アイデアと地元食材が集結!「松島センチュリーホテル」が考案したのは「松島とまとと牡蠣の焼きチーズカレー」(税込1500円)です。地酒・浦霞でフランベされた大粒の牡蠣に、焼きカレーの隠し味にも浦霞を使用しており、オトナ向けの味わいです。宮城の地酒「浦霞」(ysishikawaさん撮影、flickrより)恋人同士なら「秋保グランドホテル」提供の、地元の名所・磊々峡(らいらいきょう)のハート型の岩にちなんだ「恋人の聖地カレー」(税込2570円・要予約)をチョイス。お米や2種類のカレーをハート型にしたキュートなカレーに、付け合わせの海の幸3種盛は女川のホヤ・ホタテ・気仙沼のメカジキがそれぞれ違った風味で味付けされています。日帰り入浴付きなのも嬉しいポイントです。青根温泉にある「一升瓶バー」の「ミヤビリットカレー・青根バージョンかき揚げ」(税込1500円・要予約)は、ビッグサイズの野菜かき揚げが強烈なインパクトを放つ"和のカレー"です。かき揚げの上に温泉卵をくずし、A5ランクの仙台牛がゴロゴロ入ったカレーをかけて食べる、という革命的なアイデアは間違いない美味しさ!です。宮城らしさがぎゅっと詰まったおしゃれなカレーランチ、どのメニューも旅のテンションを一気に盛り上げてくれそうですね。(ライター:M.)

ナイス(株)は、(株)南三陸まちづくり未来が推進している「南三陸町まちなか再生計画」における、「南三陸さんさん商店街」の移転新築工事に参画。6日、着工した。

地域とビールの関係を調べるなら「地ビール」は外せません! 全国レベルの知名度を持つ地ビールもありますが、各地にはまだまだ私たちの知らない地ビールがたくさんあります!

「ビールをたくさん飲んでいそうなイメージの都道府県」はどこでしょうか? 日本一のビール党県・沖縄の順位は果たして?

日本酒ブームのいま、注目されるべき道の駅が岩手県にあるのをご存知ですか? 知って、味わってもっとお酒が好きになる、そんな施設をご紹介します!

盛岡市民に人気のスポット「盛岡市動物公園」。この動物園のヒツジの背中の上にべったりくっつく、生まれて間もない子ヤギの写真が同園のツイッター公式アカウントから投稿され、大きな話題となっている。

おにぎりの形は三角型で決まり? ところがそうではないようで、丸型も多い地域、俵型が普及している地域があるようです! おにぎりの形の地域差を調べました!

雪印メグミルクは、2016年7月12日から期間限定の「ももカツゲン」を北海道で販売する。 ももカツゲン 「ソフトカツゲン」は北海道民に慣れ親しまれているロングセラーの乳酸菌飲料。定期的にフレーバー商品を販売している。今回の「ももカツゲン」は、フレッシュでジューシーなもも風味のカツゲン。過去5年間の春夏限定のフレーバーカツゲン(1000ml商品)の中でも1番の売上を誇る。パッケージの正面には北海道とカツゲンのロゴを組み合わせたマークを配置し、カツゲンが北海道発祥であることをアピールした。側面は「カツゲンの豆知識」として「勝ちたいときは『勝源(かつげん)神社』で神頼み!?」というタイトルで、「勝源神社」の社名由来や験担ぎについて紹介する。 パッケージ側面の「カツゲンの豆知識」 「ももカツゲン」は500ml、137円(税抜)。7月12日からの期間限定、北海道限定で販売される。

[OH!バンデス - ミヤギテレビ] 2016年6月17日放送の「なんでやねん!?宮城解体新書」のコーナーで、仙台名物・牛タンの意外な真実について紹介していました。言わずと知れた仙台名物、牛タン。他県から訪れる際には「牛タンを食べよう!」と楽しみに来る方も多く、市内の牛タン専門店は土日ともなれば行列を成す人気です。仙台といえば牛タン(Sendai Blogさん撮影、flickrより)仙台人のソウルフードと思われがちですが、近年、地元の人は牛タンをあまり食べていないのだとか。街頭調査でも「年に1、2回かな」「お客さんが来た時におもてなしとして食べるくらい」と、控えめな消費傾向にあります。ではなぜ、仙台人は牛タンをあまり食べないのでしょうか。かつては「庶民の味」だった実際のところを市内の牛タン専門店「炭焼き牛たん おやま」さんで伺うと、28年前の創業当時は地元サラリーマン客が多かったそうで、価格も850円ととてもリーズナブルだったことから、リピートで訪れる方も多かったと言います。ところが2003年末、あのBSE問題により牛タンの仕入れ値が約5倍も高騰したことから、お店もメニューの値上げを余儀なくされてしまいます。更にリーマン・ショックが追い討ちをかけ、牛タン業界を支えてきた常連のサラリーマンも「ランチタイムに月2回」程度に足が遠のいてしまいました。現在の牛タン定食の相場は1500円以上で「食べたいけれど高くて手が出ない」というのが、安かった時代を知っている仙台人の本音なのです。こうして現在の仙台牛タン各店では、他県人が8割・仙台人が2割と圧倒的にアウェーな雰囲気に包まれています。今や牛タン業界は、観光や出張で仙台に来る方々によって支えられているんです。次から次へとやってくる問題に、牛タン専門店の苦労は相当なものだったはずです。価格上昇は致し方ないところですが、美味しい牛タンのお店を守り続けてほしいですね。(ライター:M.)

[OH!バンデス - ミヤギテレビ] 2016年6月10日放送の「なんでやねん!?宮城解体新書」のコーナーで、全国ルールとは違う宮城の授業号令について紹介していました。 号令にも地域差がある(画像はイメージ) 学校での授業開始の号令といえば「起立!気をつけ!礼!着席!」が全国的に一般的ですね。しかし宮城では、そこにワンフレーズ挟んだ号令がかけられています。「起立!気をつけ!」そして「注目!」と言って先生をしっかりと見て、それから「礼!」をするのです。団結力に効果あり?宮城だけでなく実は群馬でも、誰も理由がわからないまま普通に使われているという「注目」の号令には、何かきっかけがあったのでしょうか。宮城で「注目」が使われるようになったことについて、方言学に詳しい仙台高専の武田教授でも、はっきりとした理由はわからないそうです。考えられるとすれば「礼をする前の準備としての間を取るため」で、「共通語なので違和感がなく、学校や地域だけで使われている学校方言だとは思わなかった」ことから今も使われ続けているのでは、との見解でした。実際に地元の小学校で教壇に立ち、注目される側の先生は「生徒からの目が集まると私自身もビシッと気合が入ります」とのこと。みんなで同じ方向を向いて「注目」することが、授業への集中力やクラスの団結力につながっているのかもしれませんね。(ライター:M.)

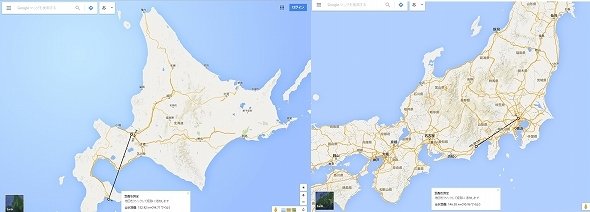

6月16日に北海道の内浦湾を震源とする地震が発生した。ツイッターでは函館だけでなく、人が集まる札幌などを心配する声が上がったのだが、それは同時に北海道とそれ以外の住民の感覚の違いを明らかにした。直線距離で150km、離れてます内地民「北海道大丈夫?」函館「揺れたけど大丈夫」札幌「え?」旭川「何の事?」帯広「どうしたの?」釧路「霧が濃い」稚内「寒い」- 綺符?きっぷ? (@hondelaion) 2016年6月16日北海道広いというかざっと今距離計算したんだけども、札幌?函館間が直線距離150kmだそうなので、静岡や茨城に地震が起きた時に東京の人に地震起きたけど大丈夫!?って聞くくらいの距離があります。函館です、函館の人を心配してあげてください- 雨宮さん (@miraclegumi) 2016年6月16日函館で震度6弱、とのニュースに、北海道在住の知り合いの安否を心配する声が相次いだ。北海道内の町だし、函館だけでなく札幌の方も被害を受けているのでは、と思うのももっともだが、北海道のサイズは、日本国内においては規格外である。とはいえその距離感がどのようなものなのか、本州在住だと中々分かりにくい。まず、函館札幌間だが、ツイートで言及されている通り、直線距離でおよそ150kmの距離がある。本州で例えると、東京駅から静岡駅間に匹敵する距離だ。 札幌函館間は150km 他にも、札幌〜稚内間はおよそ260km、札幌〜旭川間でおよそ115kmである。260kmと言えば東京から名古屋まで、沖縄本島から宮古島までの距離とほぼ同じ。新幹線どころか飛行機を使う距離である。 札幌稚内間は260km 北海道はその大きさゆえに、他の地域に住む人にとっては距離感がつかみにくい。パニックにならないためにも、その感覚を少しでも掴んでおくと役に立つかもしれない。

[OH!バンデス - ミヤギテレビ] 2016年5月30日放送の「バンデス記者」のコーナーで、一般客も入りやすい仙台の問屋街について紹介していました。仙台市地下鉄東西線の開業でよりアクセスが便利になった「卸町(おろしまち)駅」界隈は、その名の通り約250社が集まる日本有数の問屋街です。業者の人しか立ち入れないイメージがありますが、意外にも約50店舗も小売店があるんです。そんな卸町で一般の方にも買い物を楽しんでもらおうと「卸町GO!MAP(ゴーマップ)」が作成されました。あまり知られていませんが、実は卸町ならではのお得な買い物ができるんです。訪れる価値あり!激レアジーンズは必見卸町のなかでもひときわオシャレな外観が際立つ「cause(コーズ)」は、インポート系アパレルやシューズ・キッズ小物などを販売するセレクトショップです。中でもリーバイスのヴィンテージ物に力を入れており、オリジナルでは数百万円もするという50年前のジーンズの復刻版「LEVI'S 501XX(ダブルエックス)」が新品で3万円(税抜)で販売されています。レディースエリアにも、懐かしいスニーカー「ナイキ エアマックス95」(税抜2万9000円)やコルク素材が珍しい「ナイキ エアマックス90アニバーサリー」(税抜3万円)、海外でしか入手できない限定カラーのサンダル「ナイキ BENASSI MISMATCH」(税抜1万円)など目を引くものばかり。見ているだけでも楽しいですね。他にも、画材店や食器店などの東北最大級の品揃えは圧巻です。ミセス洋品店では全品2割引など問屋ならではの嬉しい特典も見逃せません。豊富な商品をじっくりと見比べて、お気に入りの一点をお得に"仕入れ"てみたいですね。(ライター:M.)

「緑被率」をご存じですか? 自然の緑地や公園、河川などが地域に占める割合を示す単位です。その緑被率で全国の大都市中トップクラスにあるのが今号の仙台市。戦災復興の区画整理で中心部は整然としたまち並みを形成し、仙台城跡のある青葉山公園をはじめ、定禅寺通や青葉通の並木の美しさも印象的です。

軽い挨拶、差し入れやおすそ分け、お家にお邪魔する……。軽いものから濃密なものまで、ご近所付き合いの仕方はさまざま。都道府県ごとの現状と理想を調べてみました!

[OH!バンデス - ミヤギテレビ] 2016年5月18日放送の「解決!リョウ様」のコーナーで、「食べられるフライパンがあるらしい」という情報について紹介していました。食べられないはずの「〇〇〇パン」を作っちゃったパン屋さん「パンはパンでも、食べられないパンはなーんだ?」。昔懐かしいなぞなぞに「フライパン!」と答えていた人も多いことでしょう。宮城県富谷町にある「MonaMona 富谷成田店」という米粉パン専門店では、なんとその答えを覆す「食べられるフライパン」(税抜240円)を販売しているんです。 公式サイトより 店主のこだわりで変化!よりリアルな「フライパン」が完成見た目は黒いフライパン型のパンに、ハンバーグとスパゲッティがのっています。レストラン風の仕上がりです。考案したお店の代表の関さんによると、フライパンの部分は「元々は白い生地で作っていたが、リアル感を追求して」黒いパンに変えて形成しているのだとか。創業当初からの看板商品である、食用の竹炭を生地に練り込んだパンを活用しています。また、具材にもこだわりが隠れています。油を落としながら調理できる「ロティサリーマシン」で焼いたという本格的な自家製チキンバージョンもあり、ハーブの利いた大人の味が楽しめます。トッピングが豪華だけに、食べるにはコツが必要です。店内では「満足するまで眺めてから、両手でゆっくりと折り曲げ、具が落ちないように大口でかぶりつく!」というユニークな指南書も掲示しています。お子様ランチを食べるような楽しさで、お客さんも「おいしいですよ!」と評判も上々。さらに、竹炭にお通じが良くなる効果があるのも嬉しいポイントですね。見た目にも味にもこだわったフライパンは子供はもちろん、大人にもウケること間違いなし!食べられないフライパンのなぞなぞには、違う答えを考えさせられそうですね。(ライター:M.)

557件中 81〜100件