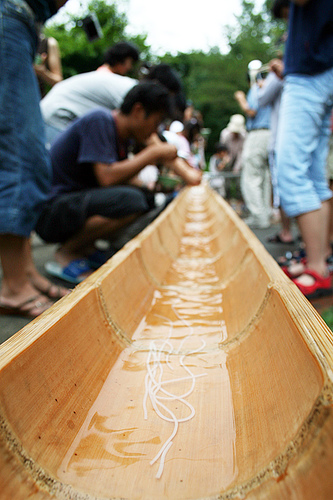

[OH!バンデス - ミヤギテレビ] 2015年6月23日放送の「教えて!バンたま」のコーナーで、「山形の驚きの職人技」を紹介していました。伝統的な「畳」の本質を変えず、現代的なデザインにお隣・山形県で、驚きのすご技を持つ畳職人さんがいるということで、紹介していました。 公式サイト 「畳」と言えば、当然平面。しかし、山形県寒河江市の畳店・鏡畳店には、丸くでこぼこした表面の不思議な畳を作る技があります。その名も「いぐさロール」と言い、円筒状に編まれたい草をいくつもつなげることで、ぽこぽこと可愛らしい見た目。円筒の中身にも、国内産のい草をたっぷりと詰め、外国産い草がシェアの80%を占めている現在ではかなり贅沢。しかも鏡畳店は、熊本県産の良質なものにこだわって使用しているのだそうです。店内には、いぐさロールを使ったベッドやベンチが展示販売されており、座ると弾力を感じられクッション性抜群。また、マットレス部分に使用することでい草の香りに包まれて眠ることができ、リラックス効果も高いと評判なのだとか。更に、デザイン性が高いので、洋風の部屋にもマッチすると若い世代からも支持されています。一般的な畳は大きさの規格が決まっていたり、平面でしか利用できませんでしたが、「いぐさロール」ならあらゆるサイズ・形に対応し、また椅子の背もたれといった曲面にも対応可能。この商品の開発のきっかけは、地元の大学で工業デザインを学んでいた1人の学生が「丸めた畳」を考案し、鏡畳店に提案したところ、その斬新なアイデアが見事採用。学生だった発案者・尾形さんは、現在では鏡畳店の社員として、日々畳づくりに携わっています。日本人としては、畳の香りには癒されるもの...最近では和室のない家も増えていますが、こうして家具に畳を取り入れられると、ぐっと身近に活用できそうですね。(ライター:Makikinha)