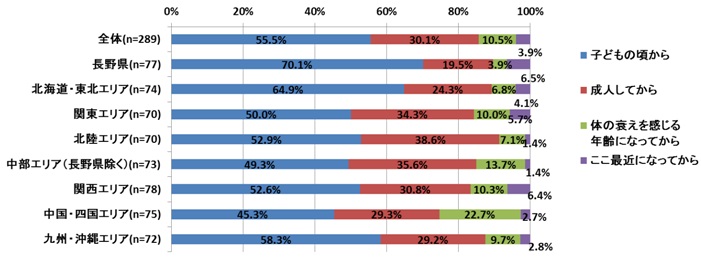

就活、婚活、朝活と、なんでも“活”な時代、最近は発酵食品やきのこなどから体に良い菌を積極的に食生活に取り入れようという“菌活”もブームだ。でも、それってどれくらい健康にいいのかと聞かれると、他の健康法同様、“なんとなく良さそう”な領域を出なかった。だが、注目すべき数字がここにある。ネオマーケティングが実施した「食生活からみる長寿に関する調査」の結果だ。 ポイントは長野県。全国の20歳以上の男女3200人の食生活と健康状態を調査したところ、47都道府県のうち、長野県の食卓には突出して菌類が含まれる食べ物がのぼっていることが分かったのだ。たとえば、子供の頃から「菌類」を取る食生活を送っている人は、長野県では7割を超えていて、全体の平均(55.5%)をはるかに上回る。また、毎日「菌類」の食べ物を食べている人も、長野県では53.3%。その他の46都道府県が40.2%なのに比べると、やはり“菌活”が活発な県民といえる。 さて、長野県の菌活と健康はどうつながるのかであるが、厚生労働省が2013年に発表した「都道府県別生命表」によると、長野県は何と平均寿命が男女ともに1位(男性80.88歳、女性87.18歳)なのだ。食べ物は身体をつくる。健康の元は食生活。そう考えると、この統計と長野県民の“菌活”は無縁とは言い難い。 では、長野県民はどんな菌類を食べているのだろう? 長野のスーパーをのぞいたことがあるだろうか? とにかく大きなブナシメジやエリンギが、ぜいたくに並んでいる。名物きのこ汁や、きのこ鍋も思い浮かぶ。調査でも、やはりきのこ類を1日1回以上食べる人が20%と、他の都道府県(11.7%)に比べ多く、チーズや納豆を含め、長野県民の菌類摂取頻度はなかなか高い。長野の8割以上の人が、きのこなどの菌類をふだんから食べることが長生きにつながる、と思っているという結果も出ている。 菌活には、どうやらディープな根拠がありそうだ。