明治時代中ごろに創業したという丸与製パン。戦時中には旧日本海軍に食事パンを納めていたこともある老舗店です。

20種類ほどあるパンの中で1番人気というのが「カタパン」。伊勢市内ではおめでたい日に食べられてきたパンなのだとか。案内してくれたのは4代目店主の井村卓嗣さんです!

生地の中央に模様が入っているのが印象的ですね。薄く焼き色のついた生地は、丸くて平べったく、パンというよりも分厚いせんべいやビスケットに近い見た目です。さっそくひと口食べてみると、最初は小麦粉と卵の風味を強く感じますが、噛んでいるうちに素朴な甘さがじんわりと広がり、次第に口の中で溶けていきます。どこか懐かしいシンプルな味わいで、いつまでも食べていたくなります。

一般的なふわふわとしたパンとは違い、素朴なお菓子に近い味わいですが、どのように作っているのでしょう?

井村さん「かたパンは小麦粉、卵、果糖、重曹など、シンプルな材料で作っているんです。すべての材料を一気に混ぜ合わせたら、粉を敷いて生地を5〜7㎜に伸ばし、丸い型で抜きます。それを鉄板に並べて10〜15分ほど焼き上げます。イーストは使わず、重曹の力で膨らませているので発酵の工程も一切ありません。そのため、一般的なパンのように弾力のある生地にはならないんです」

表面には何やら焼き印が押されていますが、これは何の模様ですか。

井村さん「その焼き印は唐草模様です。昭和初期にカタパンの販売が始った頃は、太陽マークの焼き印でしたが、40年ほど前に唐草模様に変わったようです。なぜ唐草模様になったか理由は分かりませんが、それ以来ずっと使っています」

焼き印は、真っ赤になるまで炭火で15分ほど熱し、焼きあがったばかりのカタパンに一気に押していくのだとか。冷めてから押すと生地がボロボロになってしまいますが、柔らかいうちに押すことで、ムラなくきれいに模様がでるのだそうです。

井村さん「普段は唐草模様ですが、実は他にもいくつか種類があって、その時々に応じて使い分けているんですよ。見てみますか? 」

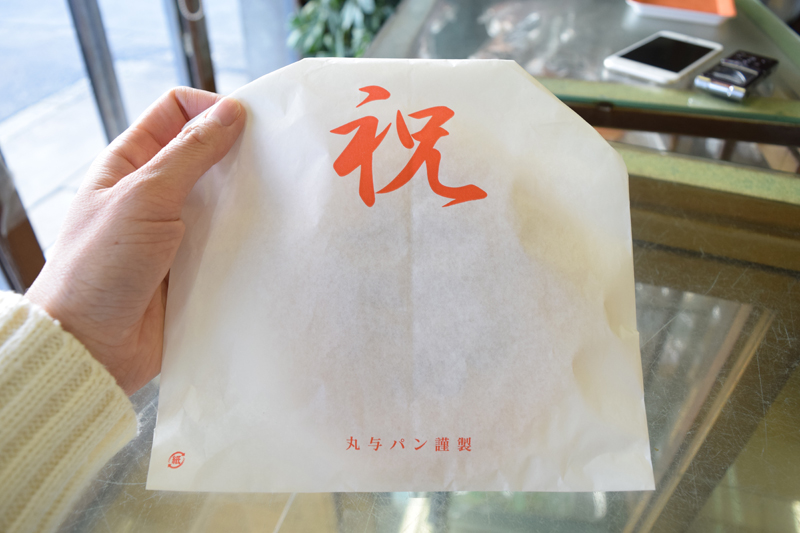

井村さん「どれも神事や慶事に使われることが多いですが、例えば、“ハスの花”はお寺の行事で、“寿”や”祝”は結婚式や入学式、卒業式、神社の祭事などでカタパンを配る時に使っていただいています」

伊勢市には2000年の歴史を有する伊勢神宮がありますが、神宮の近くにある丸与製パンは、かねてから行事の際はカタパンの注文を受けているそう。「お木曳き」という、伊勢神宮の20年に1度の建て替え行事「式年遷宮」に備えて神殿の造営用材の原木を神域内に曳きいれる行事や、神宮参拝前に海水で心身を清める習わしのある二見興玉神社の行事「浜参宮」などで、”寿”や”祝”の印を押したカタパンが、行事に参加した地元の人々に配られているのです。

さらに、幼稚園の運動会ではカタパンを取りに走るという競技が行われたり、地域の厄年の人への配りものとしてカタパンが使われたりすることもあるそうです。

井村さん「厄年の配りものでは一度に3600枚もの注文が入ったこともあり、数日かけて作りました。すべて手作業で作っているので、なかなか手間がかかるんです」

カタパンは行事やハレの日に食べるお決まりのパンとして、伊勢の人々の生活に浸透しているようですね。

井村さん「60~70代の方が買いに来られて、『昔は太陽のマークだったよね』と言われることがありますし、40~50代の方もよく買いに来てくれています。最近ではネットで見て、久々に食べたくなったという若い方が帰省に合わせて立ち寄ってくれることも多いんですよ」

節目の日に食べてきた懐かしい味を求めに、今でも多くの地元の方々が丸与製パンを訪れています。取材をしていたこの日も、地元のカップルが「懐かしいねぇ」と言いながら、カタパンを買いにやって来ていました。最近では、ガイドマップを見てやってくる観光客も増えているのだとか。10日〜2週間ほど日持ちするカタパンは、おみやげにもぴったり! 伊勢神宮への参拝帰りに立ち寄ってみてはいかがでしょうか。縁起のいい伊勢みやげとなること間違いなしです。

- 店舗情報 ● 丸与製パン 住所:三重県伊勢市八日市場1-26 電話:0596-28-2708 営業時間:10:00~18:00(日曜休)

※記事中の情報・価格は取材当時のものです。