各分野で活躍するプロフェッショナルたちの仕事場を直撃訪問する「潜入!プロフェッショナルの部屋」。第三回は、各種メディアで注目度上昇中のキノコランプアーティスト・高野幸雄さんのアトリエにお邪魔します!

各分野で活躍するプロフェッショナルたちの仕事場を直撃訪問する「潜入!プロフェッショナルの部屋」。第三回は、各種メディアで注目度上昇中のキノコランプアーティスト・高野幸雄さんのアトリエにお邪魔します!

■キノコランプが海外でブレイク!

思わず二度見してしまうモヒカンがトレードマークの高野幸雄さん。代表作の「キノコランプ」シリーズは、細長い軸とカラフルな傘が特徴的なキノコの形をしたランプです。

高野さん「キノコの材料は樹脂粘土に色を混ぜたもの。土台の木には本物の流木を使っています。スイッチを入れるとLEDが発光して、傘の部分がぼやっと光るようになっています」

2004年に自身の作品を展覧会に初めて出展。2006年からはアーティスト仲間とともに共同でアトリエ借りて、「切り株椅子」や「ランプシェード」など数々の作品を手がけてきました。そんな高野さんがブレイクしたきっかけは、東京ビッグサイトで毎年開催される国際的アートイベント「デザイン・フェスタ」への出展だったそうです。

高野さん「日本に住む外国人ブロガーさんが、2010年のデザイン・フェスタに出展したキノコランプをブログで紹介してくれたんです。そしたら海外で、ものすごい反響があったらしいんですよ」

当時は1日10件ほどだった高野さんのホームページのアクセス数も、ブログに取り上げられてから一気に1万件を突破!

高野さん「だからキノコランプを最初に注目してくれたのは外国の人たちなんです。それが海外サイトをチェックしている日本人の目に留まって、日本でも少しずつ知ってもらえるようになりました。逆輸入みたいな感じですね(笑)」

■青梅にアトリエを構えたワケ

高野さんのアトリエがあるのは、東京都青梅市。JR青梅線の青梅駅から徒歩10分ほどの場所にあるアートスペース「さくらファクトリー」の1室です。

高野さん「元々は織物工場だったんです。青梅はかつて織物の産地として有名でしたからね。火事で工場のほとんどが消失してしまいましたが、残った建物は2002年からアートスペースとして貸し出されているんですよ」

美術学校の先生や陶芸家など、さまざまなアーティストが利用する「さくらファクトリー」。高野さんはどうしてここを選んだのでしょう?

高野さん「俺は生まれも育ちも青梅で、家もここから近いんです。元々はサラリーマンをしながら家で創作活動をしていたんですが、2006年に妻が仕事場の仲間と借りていたこのスペースに、俺も入れてくれることになりました」

さらに青梅で活動するのには、キノコランプの制作に関わるもう一つの重要な理由ありました。

高野さん「ランプの土台になる流木が、アトリエから徒歩10分ほどの場所を流れる多摩川で拾えるんです。というのも、青梅市は多摩川のけっこう上流のほうにあるから、ベストな流木が集められるんですよ。あまり下流だと木の皮が全部なくなって骨みたいになるから、キノコが生えるような木には見えないんです。そういう意味では、このアトリエはキノコランプ作りにとってぴったりな場所にありますね」

慣れ親しんだ地元で、素材も手に入る好立地というわけですね! そんな高野さんのアトリエを、さっそく拝見してみましょう!

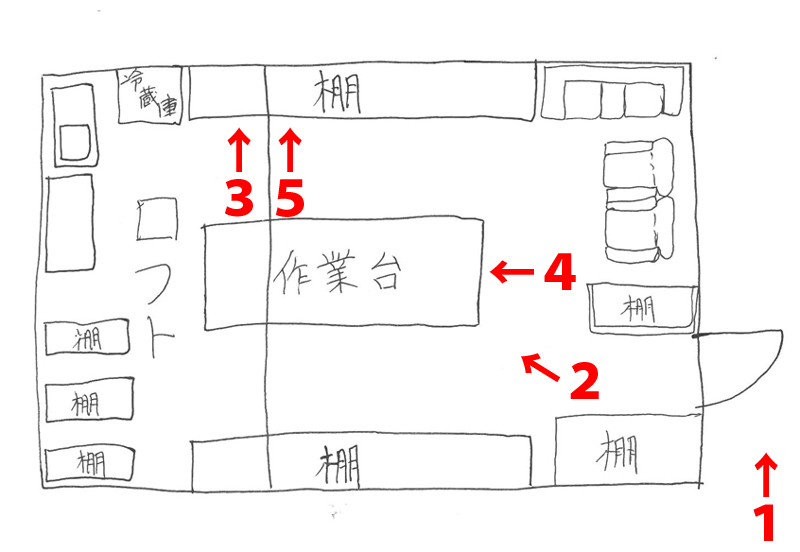

ロフト付きワンルームのアトリエは、幅5.5m×奥行き8mほどの広さ。窓と天井の明かり取りから自然光が差し込み、明るい雰囲気に満ちています。壁際の棚には創作用の道具や不思議な小物がずらり。どことなく遊びゴコロが刺激される部屋です!

高野さん「一時期は7人のアーティスト仲間と使っていましたが、今のメンバーは妻と友人の3人です。下が創作のスペースで、ロフトはほぼ物置ですね」

■キノコランプ誕生の部屋!

キノコランプの制作はすべてこのアトリエで行われるそう。棚には、道具のまとめられた一角がありました。

高野さん「キノコランプ作りの工程は、大きく分けてキノコ部分の成形と土台作りの2つ。棚の工具は主に土台作りに使います。磨いてからニスに浸してキレイにした流木は、まずルータ(木工用電動工具)で穴を掘ります。そこに電池ボックスを埋め込んだり、はんだごてで配線を繋ぐことでライトになるワケです」

実際に作業を行うのは、アトリエの中央にある作業台。ここは3人で共同利用できるスペースになっています。

高野さん「作業は工程ごとにまとめて行います。木を削るときは何本かいっぺんにやっちゃって、掃除してから樹脂粘土いじりに集中って感じですかね。一緒にやると、樹脂粘土に木クズが混ざって取れなくなっちゃいますから」

作業台の上で、筆記用具や設計図にまぎれてキノコ図鑑を発見! ランプ作りの参考書でしょうか?

高野さん「そう、愛読書ですよ。パソコンがあれば検索するんですが、ここにはネット環境がないですから。実は、キノコランプ1つ1つに実在のモデルがあるんです。だから図鑑がないと何もできなかったり(笑)」

図鑑に載っているだけでも、数百はくだらないキノコの種類。どのキノコを作ろうか、考えるだけでも迷ってしまいそうですね!

高野さん「流木をキレイにしてから、この形の木からはどんなキノコが生えるかなって想像して、作る種類を決めているんですよ」

■初めてのキノコは壁掛けだった!

道具の置いてある棚の上段には、雑貨がたくさん並べられています。

高野さん「はっきり言って仕事とほとんど関係ありません。自分が好きで集めているんです。置場があるととりあえず買っちゃうんですよね(笑)」

そのなかに、高野さんがこのアトリエで“初めて作ったキノコ”が飾られていました。

高野さん「せっかくアトリエがあるのだから、何か作らなくちゃって思ったんです。それで最初がキノコの壁掛け。アメリカの古いキノコの壁掛けを買ったことがあって、これくらいなら作れるかも……と思って作ったのがコレ。我ながら『スッゲーよくできちゃったな!』って感じで、そのときにもっと作ってみようと図鑑も買ったりしました」

でも、今は壁掛けではなく、ランプを作っていますよね?

高野さん「きっかけは『ベニカノアシタケ』っていう小さなキノコ。その壁掛けを作ろうと思ったんですが、俺の周りに『そのキノコがランプだったら絶対いいのに』と言う人がいたんです。それでランプにしてみたのが最初でした」

実は、ランプをキノコ型にするという発想は昔からありました。高野さんも当然それを知っています。

高野さん「当時、ネットでキノコランプを検索したら、ガレ(アール・ヌーヴォーを代表する仏の芸術家)の『ひとよ茸ランプ』や、赤い傘に白い水玉模様が入ったおもちゃみたいなランプばかり出てきました。どっちも大きかったり、ずんぐりむっくりした感じのランプですね」

しかし、目指すキノコランプとは方向性が微妙に違ったよう。ガレの作品を見ても「コレじゃない!」と思ったんだとか。

高野さん「俺が作りたかったのは、細い軸に傘がポンとのっかっているような小さなランプ。でもそれがどこにもなかった。これはもう、作るしかないな! って思いましたね。誰かがすでに作っていたら、それを買っちゃったかもしれないけど(笑)」

こうして、ありそうでなかったユニークなキノコランプが誕生したのです。

■高野幸雄のワークスタイル

2年ほど前に脱サラした高野さん。現在はアーティスト一本で活動を続けています。それでも、すべて手作業のキノコランプを作れる数には限度があって、「2カ月で15個くらい」だそうです。

高野さん「今はだいたい3カ月サイクルで活動しています。展覧会を3カ月に1度くらい入れるようにして、1カ月は展覧会の準備や会場で販売したキノコランプの発送でおしまい。残り2カ月でキノコランプを一気に作っています」

奥さんと共働きのため、小さなお子さんの面倒もみなければなりません。そんな公私ともに忙しいアーティストにとって、アトリエの使い勝手は重要なポイントですよね。聞くと、「うん、使いやすい」と軽い答えが返ってきました。

高野さん「アトリエは24時間使えるから、はんだごてや樹脂粘土の成形みたいな、うるさくない作業なら夜でもできます。子どもが保育園から帰るころにはいったん家に戻って飯を作る。それで夜中、子どもが寝た後に、アトリエに戻ってきて作業する……特に展覧会前はそんな感じかな」

これまで作ってきたキノコランプの数は200個以上。展覧会でのお客さんの反応も上々。

高野さん「若い子からおじさんまで、いろんな世代の人が来てくれますよ。けっこう癒されるって言ってくれます。あと、思ってたよりちっちゃいっていう人がすっごく多い(笑)」

キノコランプを見てくれる人のために、これからも創作活動を続けるという高野さん。仕事で大切なのは「報われること」だと話してくれました。

高野さん「完成するまでは、ヤダなヤダな、メンドくさいな、やりたくないな、うまくいかねえな……って思いながら作ってるんです。でも、完成してスイッチを入れた瞬間に、救われた感じがします。もし電気を点けたときに、それがなかったら売りません。自分が欲しくない作品を売ってもしょうがないですからね!」

心に癒しをくれるキノコランプ。今年に入ってからも瓶詰めのキノコランプや冬虫夏草ランプなど、ユニークな新作が続々発表されています。ますます目が離せませんね!

- 高野幸雄

1976年生まれ、東京都青梅市出身。2004年の「GEISAI」で作品を初出展。2006年から芸術集団「ホロホロワークス+香色」に所属し、「さくらファクトリー」で本格的な創作活動を開始する。2007年に代表作「キノコランプ」シリーズを発表。2010年に公募展形式のアートフェスティバル「SICF」でオーディエンス賞を受賞した後、同年の「デザイン・フェスタ」出展をきっかけに話題を集める。

http://www.geocities.jp/youkeepon/

※記事中の情報は取材当時のものです。