日本は、木と紙の文化といわれている。私は宮澤賢治の童話を木版画で表現しているが、まさに木と紙の文化を体現している、なんて思ったりする。

この木と紙の文化は、日本の位置する地理環境の影響が大きいのではないか。日本列島は、温暖湿潤気候で、夏に高温多雨となり、冬は寒く乾燥する。四季の変化が明瞭で落葉広葉樹林と針葉樹林が混在している。こうした気候風土は、そこに住む人々の精神世界にも強い影響を与えているに違いない。

宮沢賢治は岩手県を理想郷イーハトーブと考えた。そして、その地で「風とゆききし、雲からエネルギーをとり」、『風の又三郎』『注文の多い料理店』等、珠玉の作品を作り続けた。彼の作品も温帯モンスーンの気候風土なしには生まれ出ることはなかったと思われる。

私の生まれ育った北海道南部のせたな町は、その気候風土が岩手とよく似ている。縄文時代の昔から北海道は石狩低地帯を境に南北2つの文化圏をつくっていたが、せたな町は岩手を含む北東北地方と共通の文化圏であった。私が宮澤賢治の作品に深く共感できるのも、同じ文化圏に生まれ育ったことと無縁ではないと思う。

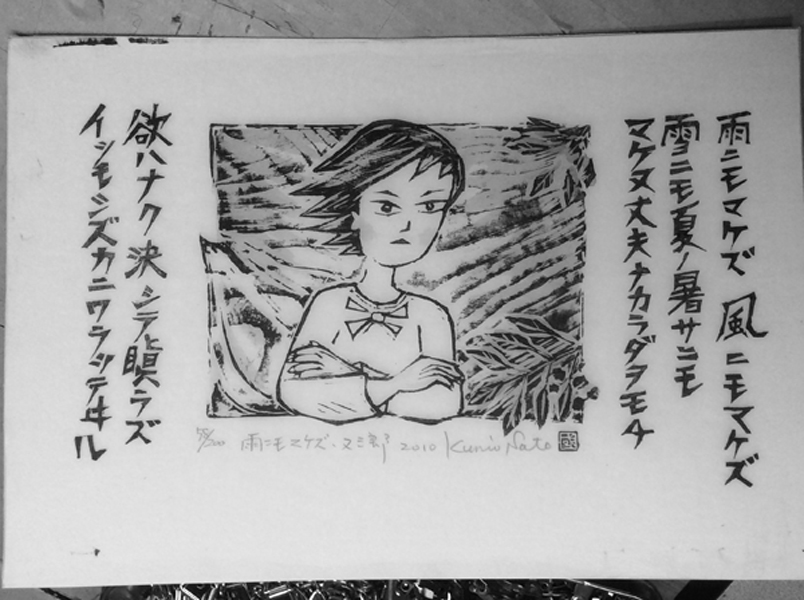

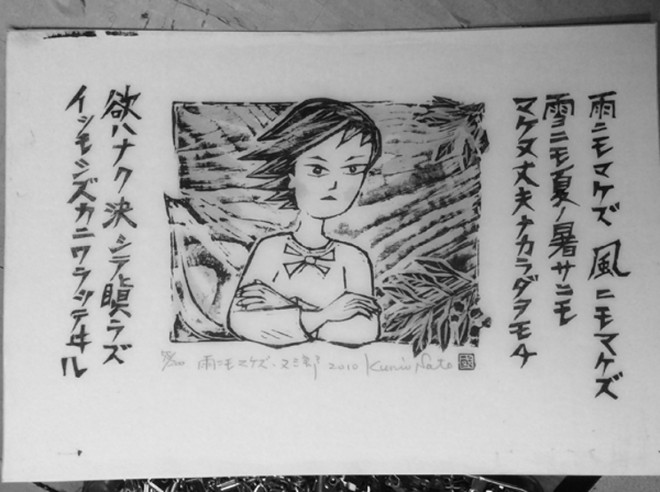

「雨ニモマケズ」(佐藤国男作)。宮沢賢治の代表作のひとつである詩に題材をとったもの

私は20歳の頃より20年間、大工仕事で生計を立てた。母方の祖父と叔父は大八車や馬そりを作る職人であった。硬い楢の木で車輪をつくり鉄の輪を焼き嵌め込む…木工に加えて鍛冶屋もやっており、子供の頃からそんな作業を見るのが好きだった。

また、そのほかにも家を持ち上げ移動させる曳家を手掛けていた。その工事現場では、鉋クズが薄い紙のようにでてくる様子がまるで手品のようであり、柱などの鉋がけ作業を飽きることなく見ていたものだ。そんな子供だったので、いくつかの職を手掛けた後、大工になったのは自然のことだったのかもしれない。

子供の頃、うちで目にするマッチ箱のラベルに広重の東海道五十三次の浮世絵版画が使われており、それを集めるのが何よりの楽しみであった。小さな紙片に描かれた江戸時代の風景の中に自分自身が入り込んでいくような、そんな錯覚をおぼえ、漠然と絵描きになりたいなどと考えたものだ。

そして20歳の頃、棟方志功の版画に出会い大きな衝撃を受けた。いつか、こんなものを自分の手で作りたい、そう願っていた。そんな私はいつしか、建築現場のあまった木材を鉋がけし、好きだった宮澤賢治の童話の世界を版画にし始めた。

木を使う作業に就いてみると、木の良さを改めて実感する。柔らかからず、固からず、さわっているだけで不思議な安心感があるものだ。

また、版画に使う和紙も独特の魅力がある。和紙は光を透かしてみたときに最も美しいと感じるものだ。最近では障子のある家は少なくなっているだろうが、障子紙を通して見る外の光が柔らかいと感じたことはないだろうか。私も手彩色した作品を外の光にかざすたびにうっとりとしてしまう。昔、子供の頃、大工さんが柱を削ったときの鉋クズを太陽に透かして見た時と同じような感覚であった。

函館に住む私にとって、版画に使う和紙の入手には苦労した。越前今立、宮城白石、秋田十文字など、和紙を求めて方々を旅した。現在は、美濃和紙を愛用している。洗練された透明度のある紙で、墨刷した後、和紙の裏側からの手彩色が美しい。

版画を始めた頃は、宮澤賢治の故郷、花巻に近い東和町の未晒しの感のする野趣に富んだ和紙を愛用した。そこの紙漉き職人さんに話を聞いたことを今でも憶えている。紙漉き技術は中国から伝わり、日本で技術改良を重ねた。独特な「流し漉き」が発明されたことで和紙は美しさ、品質とも世界一の紙となったとのこと。

「流し漉き」には粘性のある植物が不可欠であり、その職人さんは北海道へノリウツギを採取に行ったと懐かしげに語ってくれた。こうした話を思い出すたび、普段触っている和紙に日本文化の歴史を感じるものだ。

このように版画家という仕事は、版画で表現する宮澤賢治の世界観とともに、木や和紙のよさ、日本文化を伝えられる仕事でもある。つくづくそのことに喜びを感じながら、私はまた、版画を彫り続ける。

版画家

佐藤 国男 さとう・くにお

1952年北海道生まれ。東洋大学文学部仏教学科で学んだ後、大工業の傍ら宮沢賢治を題材とした版画を彫り続ける。97年版画家として独立。現在、函館や東京の他、全国の百貨店で個展を開催している。7年前より山猫博士を名乗り、北海道新聞に、現代社会を風刺した辛口ながらもユーモアに富むエッセイと木版画で構成する「山猫博士のひとりごと」を連載。著作(絵本)に『銀河鉄道の夜』(北海道新聞社)、『注文の多い料理店』英語版(R.I.C.出版)、『もりのさんぽうた』(福音館)など。公式サイト「山猫工房」 http://www.yamanekokoubou.con/prof/