いよいよGW目前、みなさん何をして過ごす予定ですか? at home VOXでは、国内旅行の人気ランキングとその理由、さらに地域ごとの特性まで探ってみました!

記事一覧

いよいよGW目前、みなさん何をして過ごす予定ですか? at home VOXでは、国内旅行の人気ランキングとその理由、さらに地域ごとの特性まで探ってみました!

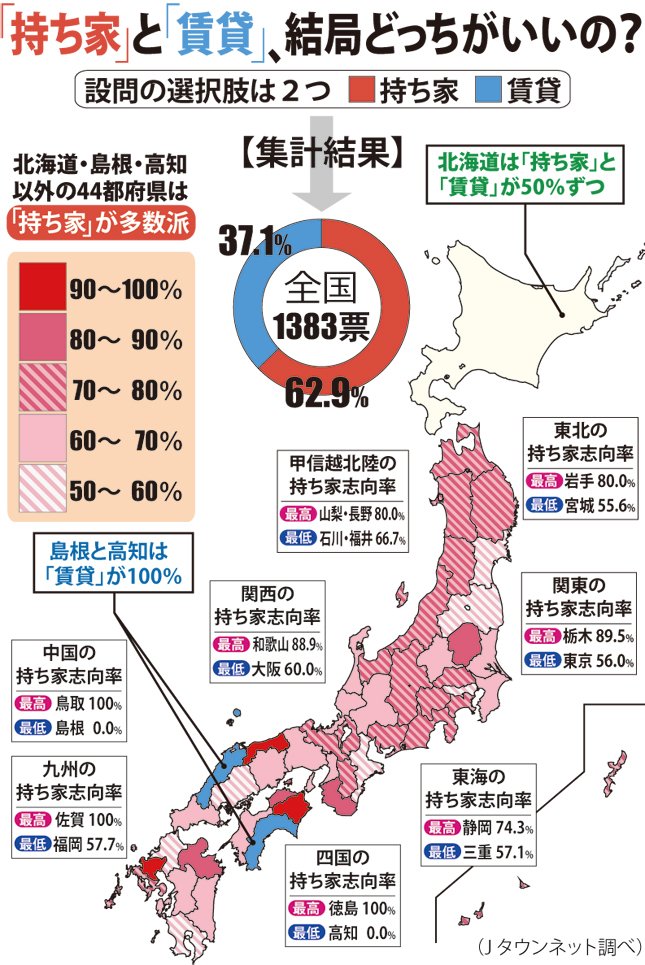

低金利や消費増税などもあり、日本の住宅市場は「今が買いどき」と言われる。一方でローンというリスクを抱えなくていい賃貸派も少なくない。『持ち家』と『賃貸』、結局どちらがいいのかアンケートを実施した。

「北陸応援キャンペーン」バナー画像 地方の美味しい食材&レシピ共有サイト「Discover Nippon(ディスカバーニッポン)」と地域特化型Q&Aと情報サイト「ご当地アンサー」がコラボレーションした。北陸新幹線開通を記念して、「北陸」をテーマとしたプレゼントキャンペーンを2015年4月7日から共同で実施している。 「みんなのいいね!で北陸の美味しいを広めよう」(スクリーンショット) 「食をテーマに地域活性」をコンセプトとするディスカバーニッポンは、地方の食に特化したご当地食材とレシピ情報の共有サイト。その土地ならではの食材を使ったレシピなどが多数投稿されており、ユーザー同士が地方の魅力を「食」を通じて再発見、地域活性化につなげることを目指している。「北陸応援キャンペーン byディスカバーニッポン×ご当地アンサー」の期間限定コンテンツとして「みんなのいいね!で北陸の美味しいを広めよう」を展開している。富山県の「ます寿司」や、石川県の「香箱ガニ」など北陸を代表するご当地食材やレシピがホームページで紹介されており、これをFacebookの「いいね!」で日本全国に発信できる。また、富山産の具材をふんだんに使った炊き込みご飯セット「焼きしろえび炊き込みご飯(調理セット)」を抽選で5人にプレゼントする。 ご当地ブログはこんな感じ(スクリーンショット) ご当地アンサーは、ツイッターで北陸の魅力を拡散することで、amazonギフト券500円が当たるキャンペーンを実施している。対象となるのは、ご当地アンサー内コンテンツ「ご当地ブログ」に掲載されている「北陸」に関する記事。紹介ツイートの数が増えるほど、当選確率もアップするという。 どちらのキャンペーンも、応募期間は15年5月31日まで。

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年3月26日放送の「旬ネタ@市場」のコーナーで河北潟干拓地で生産される野菜について紹介していました。河北潟干拓地は金沢の北部にある潟のそばの広大な耕作地で、ここで農業を行っているのは若い人が多く、美味しい食材を安定供給する新たな市場としても注目を受けるところです。広大な河北潟干拓地で最も多く栽培されているのが加賀野菜の一つの「加賀れんこん」です。雨が多く粘土質の土壌で育つため、モチモチとした食感が楽しめ、地元のみならず県外からも人気が出てきています。サイズや表面の傷など1本1本、人の手でチェックを行い15等級に格付けされ箱詰めされているということです。想像できますか?あまーいホウレンソウって!河北潟で農業を行っている中谷悠輝さんは本格的な農業を始めて2年目の若手です。中谷さんのところで作っているのは、縮みホウレンソウというもので、冬限定で出回る栄養価も高い甘いホウレンソウだそうです。ホウレンソウは苦いというイメージがありますが、縮みホウレンソウは寒さに当てることで甘くなるということです。そして加賀野菜の一つ「二塚からしな」の仲間の「わさび菜」というものも作っており、わさびに似たピリリとした辛味とツンと鼻を突く香りが楽しめ、鍋物や炒め物、パスタにも合うという万能な葉物野菜だそうです。特徴的な野菜を作る中谷さんは「個人生産者なので全国に産地があるものでは勝負できない。小さい農家は特徴のあるものを作っていかないといけないと」とおっしゃっていました。不可能を可能に!日照時間の短い石川でイチゴ作り!?去年から河北潟干拓地で農業を始めたという滝本正人さん。滝本さんが生産しているのは「紅ほっぺ」というイチゴです。滝本さんは2つの思いからイチゴ作りを始めました。1つ目は土地が肥えているので、良いイチゴが育つと思ったこと。そして2つ目は県外産のものが多い中、地元産のイチゴを売りたいという気持ちが芽生えたからだそうです。北陸はイチゴ栽培に不可欠な日照時間が短いので色づきが遅かったり、収穫量が他県に比べて少ないということ。しかし手間をかけさえすれば、しっかり味の乗った美味しいものができるそうです。去年は形が悪く出荷できないものも多かったということですが、今年はそういうものが減り、大玉のものが多く、着実に良いものが出荷出来てきているということです。そして、県外産がスーパーに並ぶのはゴールデンウイークあけ頃までですが、滝本さんの「紅ほっぺ」は5月末ごろまで出荷の予定ということで、長い期間イチゴを楽しむことができるのです。若者たちによって農業の新しい試みを行われていることで、これからの石川の農業に楽しみが持てますね。(ライター:ファンキー金沢)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年4月2日放送の「旬ネタ@市場」のコーナーで春を告げる魚「メバル」について紹介していました。 メバルの煮付け(663highlandさん撮影、Wikimedia Commmonsより) 石川では「ヤナギバチメ」と呼ばれるメバルは、高たんぱくで低カロリーで、高血圧を予防するカリウムや骨の強化に働くリンが豊富に含まれています。味にクセが無いので煮付けにしたり、お刺身で食べたり、そして塩焼きにしたりとどんな調理で食べても美味しい魚なんです。3月の終わりくらいから漁獲量が増えて、安定して入荷されており、今が買いごろで食べごろだといいます。知っていると得する新鮮なメバルの見分け方市場で魚を仕入れる仲買人が見る新鮮なメバルのポイントは、ある方は、目と肌の色と艶を見るといい、またある方は、目の飛び出ているところやエラが鮮やかな赤色をしたものが良いともおっしゃっていました。スーパーに買い物に行ってメバルをみたときのポイントになりますから覚えておくといいですね。大きさによって調理法を変えてみるのも良いということで、大きい物はお刺身に、小さめの物は煮付けや塩焼きに適しているということです。口の中から春が広がるメバル。旬のこの時期に味わいたいものですね。 (ライター:ファンキー金沢)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年3月30日放送の「旅のおまけマップ」のコーナーで有名建築家が手がけた建物について紹介していました。この建物にはなんと、「折り鶴」型の照明があるんだとか......。画像はイメージです(iyoupapaさん撮影、Flickrより)新幹線開業によってJR金沢駅の周辺はもちろん賑わっていますが、手荷物を駅やホテルに預けて歩いて観光する人も多くみられるようです。今回の寄り道ポイントは、金沢の中心部・香林坊から歩いて約10分のところにある「金沢市西町教育研修館」は1952年に「石川県繊維会館」として建てられたものなのです。天井から吊り下げられるいるのは折り鶴の形をした照明!?この金沢市西町教育研修館を設計したのは、東京の帝国劇場を設計したことでも有名な金沢出身の谷口吉郎さんです。素人目に見るとなんとも普通な建物なのですが、2階と3階の水平になっている窓や、2階部分が張り出した構成など、建築当時はかなり斬新な作りだったそうです。中に入りますと、エントランスホールなのですが、ここになんと折り鶴の形をした照明が吊り下げられています。鶴の羽の部分に蛍光灯が取り付けられユニークなアイデアでインパクトを与えています。訪問者の中には、その姿をツイッターに投稿する人も。西町教育研修館設計:谷口吉郎折り鶴の照明!蛍光灯が羽根についてる http://t.co/pusyQaIwqX- KIN (kin69kumi) 2014, 8月 112001年の改修で建築当時の姿を忠実に復元したということで、エントランスをタイルカーペットから六角形の形をした鉄平石の床に変え、天井には「石膏プラスター塗りの竿付き天井」と聞きなれない言葉の造りにしたということです。現在は金沢大学のサテライトプラザとして公開講座なども行われたりしているのですが、一般の方も自由に出入りできます。建築雑誌に取り上げられたということで訪れる人が少しずつ増えてきているということです。金沢西町教育研修館は火曜日を除いて開館しています。金沢観光の際にはちょっと変わったデザインの建物を見に足を伸ばしてみませんか?(ライター:ファンキー金沢)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年3月25日放送の「ミヤゲ屋」のコーナーでご当地グルメを使った新商品を紹介していました。 公式サイト 能登で揚がった新鮮なイカに濃厚なカレーを詰めた「金沢カレーいかまんま」(699円)は、白山市にある水産加工品を製造販売する「銭福屋」が作ったお土産にぴったりな新商品です。銭福屋のご主人がお子さんの食べ残したカレーをイカに詰めて自家製のタレで煮てみたら美味しかったという偶然からできた商品なんだそうです。いかめしとカレーという大好きな2つをいっぺんに楽しめるのがこの「金沢カレーいかまんま」ですね。イカの鮮度を保つ「船凍」ってなに?使用するイカは、能登の小木漁港で揚がったスルメイカを使っており鮮度は抜群なんです。というのは、小木港のイカは「船凍イカ」と呼ばれ、つまり揚がったばかりの活きたイカを船内で急速冷凍をしているのです。そんなイカの中に、お米・コシヒカリともち米を混ぜ、ふっくり感ともちもち感を出しているということなのです。カレーには金沢カレーの有名店「キッチン・ユキ」のカレーが使われているのです。香辛料の効いた辛いカレーではなく、濃厚でマイルドな味わい豊かなカレーに仕上がっています。それがイカにしみこんだ甘辛のタレに合うんだそうです。「いかまんま」には甘口と辛口の2種類があるんですが、辛口の方はチリソースを加えピリッとくる刺激的な辛さに仕上げてあるそうです。商品は真空パックになっていて、このまま10分ほどお湯で温めてもいいですし、輪切りにしてホットプレートなどでご飯が柔らかくなるまで両面を弱火で焼いて食べるのもいいそうです。「金沢カレーいかまんま」は白山市倉部にある「銭福屋」本店のほか、JR金沢駅くつろぎ館のAガイヤ、香林坊大和、キッチン・ユキ、小松空港などで買うことができます。ご当地グルメの金沢カレーを使ったいかめし、お土産にもぴったりですね。(ライター:ファンキー金沢)

日本各地の街ゆく人へのインタビューや取材を通して住まいと暮らしに関する、リアルな「声」や「姿」をご紹介するニッポンの5当地「住」。今回は「石川編」です。石川の人に「家族全員での「靴」の合計は何足ですか?また、収納場所はどこ?」と尋ねました。

長野県松本市にある松本城は、国宝に指定されている名城だ。400年の歴史を今に伝える五重六階の天守は、明治期に改修されてはいるが、まさに見事である。この城の雄姿を見るためだけに、長い道のりをやって来る旅人は多い。せっかくやって来たのだから、国宝・松本城をできるだけかっこよく撮りたいと、普段は使うことのないパノラマ機能で撮影した結果が、2015年4月12日に発信された、下のツイートである。パノラマの機能で撮ろうとして失敗してまった...(ー ー;) pic.twitter.com/pFKW3P9ieE- おなす (onasu) 2015, 4月 12 見事に、失敗してしまった。まるでピサの斜塔である。1万回以上もリツイートされたこの写真。これには、こんなつぶやきが......。「あかーん!」「さて、いつ倒れるかな?」「いや、何も明治以前の状況を再現しなくても...。」「ああああああwwwwwww」ここで出ている「明治以前の状況」というのは、1903年に行われた「明治の大修理」前の天守のこと。当時、地盤の影響で天守が傍目に見えるほど傾いてしまい、江戸時代に処刑された農民一揆の祟り説まで出たそうだ。その怨霊が今も残り、現代の最新機器を狂わせた――なんてことはさすがに......ないとは思うけど。

新天地を求め、都会を離れて田舎暮らしを志す人が増えています。その実情と、成功につながるアドバイスを専門家に聞きました!

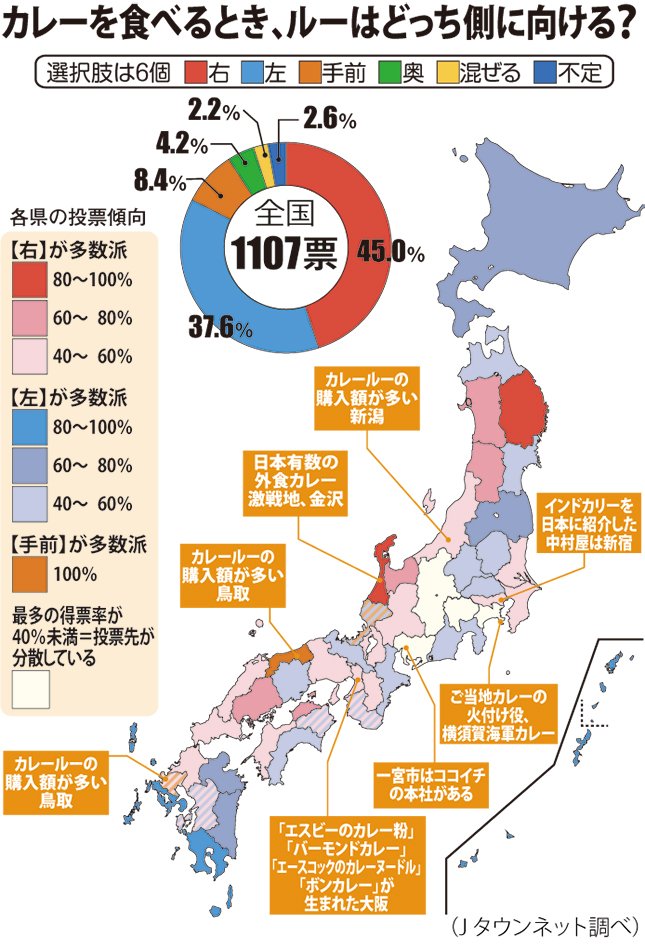

カレーは幅広い世代に愛されている国民食。日本ではたいていご飯とルーが1つの皿に盛られているが、はたしてルーをどっち側に向ける人が多いのか。アンケートを実施した。

ニッポン全国のご当地をまわり、そのエリアならではのちょっと変わった風習や流行、素敵な方言などを、地元の不動産店の皆さんにお伺いするニッポンの5当地「色」。 今回は、知られざる「石川」の県民性などの特色をご紹介します。

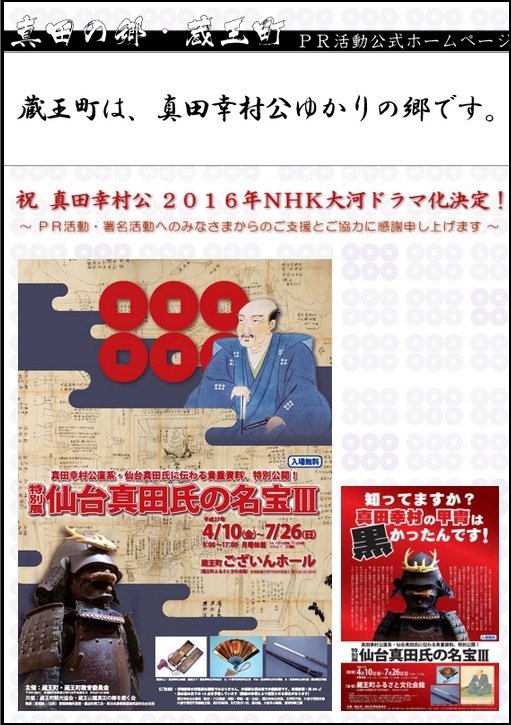

2016年のNHK大河ドラマ「真田丸」では堺雅人さんが真田幸村役を務めることが決まっているが、真田幸村ゆかりの地といえばどこを思い浮かべるだろうか。実は長野から車で400キロも離れた宮城県蔵王町に幸村の末裔がその地に根を下ろしているのだという。

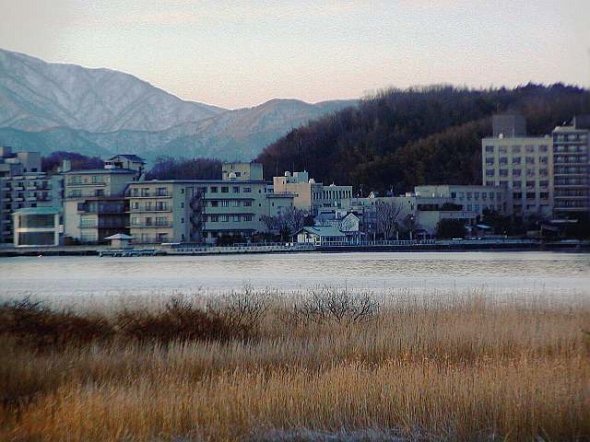

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年3月19日放送の「イイトコどり〜」のコーナーでこの春のオススメの桜スポットについて紹介していました。加賀市片山津温泉は白山を望める絶景スポットなのですが、ここに1キロにもおよぶ桜並木があるということです。 片山津温泉(Akimotoさん撮影、Wikipedia日本語版より) 片山津温泉の柴山潟の堤防沿いに植えられた101本の桜の木。その桜並木はサイクリングロードとして整備されたため、とにかくまっすぐな1本道になっています。20年ほど前から桜が植えられたこの1本道は、いまでは春の片山津温泉の桜の名所になっているんです。「花見の季節には桜吹雪の中を自転車を走られている人もいますよ」と言うのは、片山津温泉うきうきガイドの山口美幸さん。花びらが舞って、その向こうに白山が見えるという絶景がオススメということです。柴山潟の1周は7キロになっており、ウオーキングやサイクリングを楽しみながらお花見すると気持ちいいでしょうね。屋形船から見る白山と桜の景色はさらに絶景!片山津温泉うきうきガイドの山口美幸さんに柴山潟の屋形船で案内していただきました。潟の中へ進んでいくと、コハクチョウやカモといった冬の渡り鳥たちが休息しているところにめぐり合うこともあるそうです。「船からの景色は白山の残雪・柴山潟・ピンクの桜がまとめてみられるんです。これは絶景ですね」と山口さんは言っていました。取材したこの日は少しもやがかかっていて残雪の白山を見ることはできなかったようですが、天気の良いときはさぞかし美しいんでしょうね。潟の周りを歩いて桜を楽しんだり、屋形船で周遊し桜を楽しんだり、いろいろな楽しみ方のある柴山潟は今後注目の桜スポットになっていきそうですね。(ライター:ファンキー金沢)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年3月25日放送の「おで活」のコーナーで宝達志水町の旅について紹介していました。宝達志水町は金沢市から車で約40分ほどのところにある。ここは加賀藩が重要な戦略の拠点とした町で、「花の慶次」の登場人物である奥村助右衛門が居城を構えた地として有名で、最近はオムライスの町として話題を集めています。今回訪れたのは、能登最高峰の山・宝達山です。遊歩道には、胃薬の漢方薬に入っている成分を持つ花「オウレン」や、甘い蜜が入った「ヤマツバキ」といった草木を見つけることもできます。 宝達山(Saigawasakurabashiさん撮影、Wikimedia Commonsより) 山はきれいな水や作物、薬草など貴重な資源を与えてくれるところなんですね。そんな宝達山ではなんと金が取れたということです。加賀藩2代藩主・前田利長公の時代から金を採っており、宝達の金山が加賀藩の財政に大きく貢献したということなんです。加賀百万石の大きな財力の礎はこういうところにもあるんですね。能登に忍者寺!!庄屋のお屋敷は工夫満載の要塞加賀藩に大きく貢献していたことが分かる建物が重要い文化財「喜多家」です。加賀藩が一向一揆の対策として作った十村役という村の責任者だった喜多家のお座敷で、1万3千坪に及ぶお屋敷と庭園は今も大切に守られています。前田の殿様から承認を得た庄屋と代官所とお城の出張所でもある陣屋を兼ねていたということです。つまり有事の時にはお城の代わりを務めることができる機能を持ったお座敷ということなんですね。入り口だけでも殿様、家来、平民などの身分に合わせて4つの玄関が作られています。殿様専用の玄関では、籠に乗ったまま入れるように広く作られており、玄関からはお座敷式までまっすぐに畳がしかれているんです。まさに殿様が歩く畳の花道といったところでしょうかね。そのほか、建物自体も地面を2m掘って作られており、目立たないようにしていたということです。他にも隠し部屋など工夫がたくさんあり、江戸幕府から厳しい監視の目にさらされていた加賀藩ならではの造りになっています。まさに能登の忍者寺っていう感じですね。宝達志水町は加賀藩にとって大切な土地だったのですね。(ライター:ファンキー金沢)

小中高生の子供がいるファミリーにとって「日本一」住みやすい場所はどこだろうか。日本の全1741市町村の中で最も暮らしやすいのは島根県松江市。意外な事実が経済産業省の開発したシステムによって明らかになった。

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年3月19日放送の「教えて!小倉さん」のコーナーで石川にあった最古の国道について紹介していました。2000年、津幡町の加茂遺跡から平安時代の「ぼう示札(ぼうは片ヘンに旁)」というお触書が出土しました。このぼう示札には、農民に対して「早寝早起き」や「ぜいたく禁止」などの命令が書かれ、当時の制度を示す貴重な資料です。発掘されたぼう示札には「国の道のそばにビキし、これを進め路頭にぼう示し」、つまり「国道のわきに立てて示せ」と書いてあるそうです。江戸時代まで国が作って管理する道路は「官道」と呼ばれ、現在の「国道」と言い方になったのは明治以降とされてきました。ところがこのぼう示札の解析で平安時代から「国道」があったことが分かったというのです。「国と国をつなぐ道」という意味合いが強かった「国道」という表記が確認された日本最古の例だそうです。北陸新幹線のルートの起源は大名行列に!加茂遺跡がある場所は、奈良時代の北陸道が加賀から越中に向かう分岐点に近く、河北潟も入り組み、陸路と海路を交差する重要地点だったとさせます。画像は現在の北陸本線(持続可能な地域交通を考える会 (SLTc)さん撮影、Flickrより)大名行列が通った北国街道も鉄道の北陸本線も、国道8号や北陸自動車道もこの付近を通るルートで、北陸新幹線のルートも近く、道路が作りやすい場所は昔も今も変わらないということです。昔の人が歩いた道の上に私たちも道路を造り、電車のレールを引いているのですね。将来国宝指定の価値があるとされる「ぼう示札」が発掘された津幡町では博物館を作る方針を立てているそうです。(ライター:ファンキー金沢)

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年3月19日放送の「ハッピーウイークエンド」のコーナーでリニューアルした泉鏡花記念館を紹介していました。北陸新幹線が開業して多くの観光客が金沢を訪れています。元々あった施設も続々とリニューアルしているのです。その1つが「泉鏡花記念館」です。 泉鏡花記念館(金沢市画像オープンデータより) 泉鏡花といいますと徳田秋聲、室生犀星とならぶ金沢三文豪の一人で、ミステリアスでファンタジックな世界観は今なお多くのファンをひきつけていますね。リニューアルして変わったところの1つはエントランスです。天井から謎の発光体がぶら下がっています。これは鏡花の代表作「高野聖」の中に登場する「蛭の森」をイメージした芸術作品なんだそうです。陽のあたらない樹木は蛭に姿を変えてしまうという鏡花ならではの幻想世界ですね。新しく作られたシアタールームでは初期の幻想文学「化鳥」をアニメーションで楽しむ事ができるのです。旧仮名遣いの文字で読むのがちょっと苦手でも鏡花の世界に気軽に触れることができますね。泉鏡花はウサギが大好きだった!?今回のリニューアルで新しく作られたのが、泉鏡花記念館のロゴマークです。鏡花の顔とウサギを合体させて、ひとふで書き風に表現したオシャレでユニークなデザインになっています。どうしてウサギなのかといいますと、鏡花は1873年の酉年生まれで、そのちょうど反対側の向かい干支にあたるのがウサギなのです。向かい干支の物を持つと幸せになれるという言い伝えを信じていた鏡花は自分のラッキーアイテムとしてウサギグッズを集めていたということです。新幹線時代にリニューアルした泉鏡花記念館。訪れるときっとウサギのようにぴょん!と気持ちが跳ねますよ。(ライター:ファンキー金沢)

日本各地の街の不動産店の皆様に、地元に住まわれる方の目線で選ばれた一番のグルメスポットをご紹介いただくニッポンの5当地「食」。今回は「石川編」です。一押しご当地グルメをお届けします。

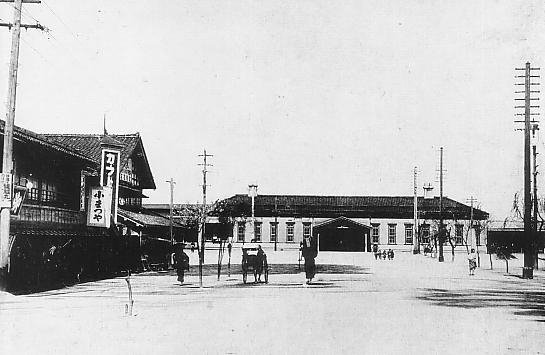

[となりのテレ金ちゃん−テレビ金沢]2015年3月13日放送の「五木寛之の新金沢小景」のコーナーでJR金沢駅近くにひっそり佇む神社について紹介していました。農村に駅が誕生し、開発が進み新幹線が通る。そんな目まぐるしい変遷を見つめてきた神社がありました。金沢駅西口にひっそりと建つ平岡野神社です。1200年以上の歴史を持つこの平岡野神社は、近年目まぐるしく変わる街の変遷を見つめてきました。昭和の中ごろまで、レンコンを作っている蓮池が金沢駅の近くにいっぱいあったらしのですが、金沢駅の周辺の風景は一変して、今は昔を想像させる様子はありません。金沢駅を見つめ、旅の安全を祈願する歴史深い神社金沢駅が開業した明治期。駅の西側の地区には車両所が作られ、国鉄や駅関連の施設が建ちました。 明治時代の金沢駅(Wikimedia Commonsより) 金沢駅東側に隣接し、現在石川県立音楽堂が建っているあたりには、かつて新世界と呼ばれた繁華街があったそうです。武蔵が辻から金石に向かう通称金石街道がJR北陸線と重なる場所には昭和の名物・中橋陸橋があり、多くの車が行き交いました。新幹線時代を迎えた今、金沢駅周辺の景色はすっかり変わってしまったんですね。そんな中、時代の波にも揉まれずにまったく変わらなかった平岡野神社。作家の五木寛之さんは「平岡野神社は『昔、このあたりはこんな風だったんだろうな』っていうことを想像させる、そういう一つのきっかけになる」と仰っていました。かつての駅裏のノンビリとした風景を思い出させる平岡野神社。今では旅の安全を祈る旅行客も多く訪れるようになっているということです。(ライター:ファンキー金沢)

402件中 301〜320件