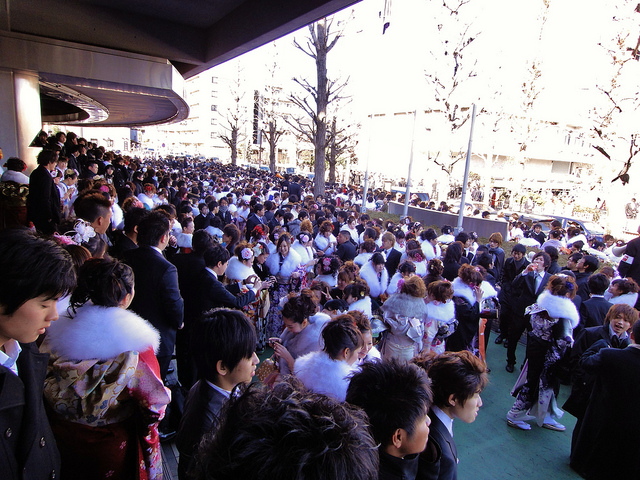

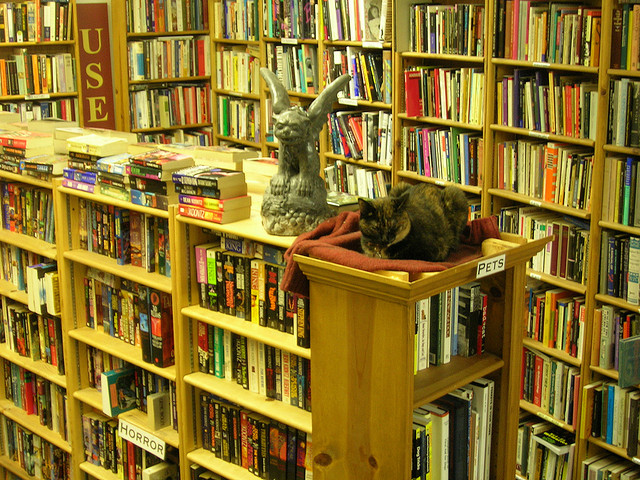

画像はイメージです(Ryosuke Yagiさん撮影、Flickrより)[Jステーション-広島HOMEテレビ]2015年8月25日放送で、正念場を迎えるカープの為に、HRガールを買って出た元祖カープ女子を取り上げていました。ホームランを放った選手にスライリー人形を渡し、華を添える存在のホームランガール。現在は20代の女性3人が務めているが、そこに新たな3人の女性たちが増えていました。こちらの女性たちは、先日球団が募集した「私が元祖カープ女子!1日ホームランガール体験」に選ばれた3人です。元祖カープ女子のホームランガールは、ある人への直談判から実現しました。その人物とはいったい誰なのでしょうか?きっかけは直談判!念願叶う元祖カープ女子HRガール今回の、1日ホームランガール体験。球団公式サイトで、60歳以上を対象に募集したところ、北は北海道南は沖縄、さらにはパラオ共和国まで1,077人もの応募がありました。最高齢は104歳だったといいます。この企画を発案したのが、藤木淳子さんです。普段は県警本部で事務員として働いています。藤木さんのデスク周りには、いたるところにカープ関連のものが溢れていました。さすがは元祖カープ女子です。願いがかなうきっかけは、2015年5月、藤木さんがマツダスタジアムに観戦に行った時、偶然松田オーナーに会った際、直談判したのだといいます。筋金入りのカープ女子なだけあって、バッグからはユニフォームはもちろん、応援しすぎて紐が切れてしまったカンフーバッド、2008年のラストイヤーに配られた旧市民球場の砂など、カープグッズが続々と出てきました。8月24日現在で、ホームラン数はセ・リーグ1位の86本を記録しているカープ。優勝へ向け巻き返しへ、強力な援軍となります。最近話題のカープ女子ですが、カープ好きな女子は昔からいるということを再確認できました。(ライター:haruhana)