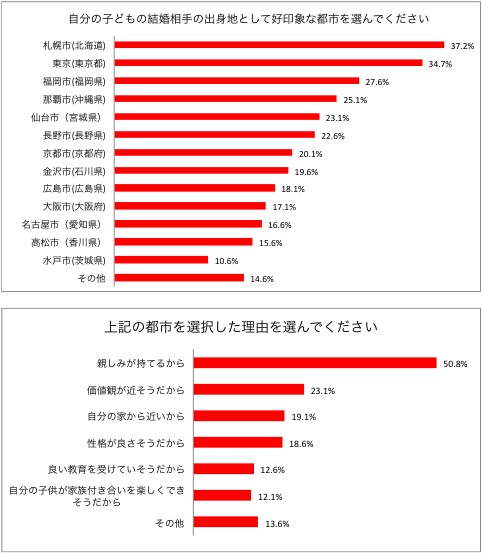

これだけ人の行き来がある時代、だからこそ相手の出身地が気になるのだろうか?

記事一覧

これだけ人の行き来がある時代、だからこそ相手の出身地が気になるのだろうか?

結婚はタイミング。交際期間の長短というより、さまざまな“周辺要因“がうまくかみ合って結婚に至ったと振り返る既婚者は多い。

5月からスタートしたクールビズ。ノーネクタイの出勤姿は、日本でもすっかり定着した。山喜(大阪)は、赤城乳業とのコラボ商品「ガリガリ君クールシャツ」の第2弾を20日に発売する。

日本人なら誰もが知っている洋食の定番「オムライス」。その起源は明治時代とも、大正時代ともいわれ、“和製洋食”として日本で独自に発展。国民的メニューとして親しまれてきたが、最近また人気が急上昇、ご当地オムライスや、懐かしの洋食店メニューを食べに行っては、すべすべ玉子の表面を家で再現しようと頑張る女子も多い。 そこで、全国の絶品オムライスを集めた実食イベント『カゴメ オムライススタジアム』(カゴメ・愛知県)は必見。16日(土)〜17日(日)の2日間、東京スカイツリータウン4階スカイアリーナで開かれる。9エリアで実施した地方予選大会を勝ち上がってきた10店舗が、伝統的な洋食屋さんのオムライスや、地域の野菜やお肉を使用した地産地消のオムライス、見た目にも創意工夫を凝らしたオムライス、ライスの中に仕掛けを施したアイデア性の高いオムライスなど、今まで見たことや味わったことのないバラエティに富んだメニューを出品する。当日は各店舗のオムライスを実際食べることができ、人気投票によるグランプリ決定がある。公式サイト: http://www.kagome-cp.jp/vote_omusta/

人にとって、想像する、というのは、たぶん一番難しいことかもしれない。経験したことがないことを文字で読んだり、話を聞いたりしても、そこで生まれる痛みや喜びは“想像上”のものだからだ。頭で理解はできても、皮膚感覚を伴わない。それが遠くの出来事ならなおさらだ。中でも難しいのが、他人の痛みや哀しみを想像することだろうか。例えば、妊娠、出産を男性が想像してみること。その苦しみを、未経験の女性が想像してみること。望まない妊娠に耐え、出産で命を落とす女性の思いを、健康なすべての人が想像してみること。 実際に、今、世界では、2分間に1人の女性が妊娠・出産のために亡くなっている。1日に800人だ。伝統的な慣習や国の施策によって、子供を産む、産まないというごく基本的な決定権すら持ち得ない女性たちがいる。必要な知識や医療へのアクセスがなく、危険な中絶や、出産時の大量出血などによる死亡、産後の合併症などで健康な生活を奪われ、貧困から解放されない女性たちがいる。だが、こういう文章を読んでも、皮膚に棘は刺さらない。 ここに、高校生たちが自ら演技して、その皮膚感覚をつかもうとした動画がある。2分に1人が亡くなっていくということがどんなことなのか、静かな表現ながら、心にのしかかる、そんな説得力をもって“再現”した。 午後2時に始まった「保健体育」の授業。主題は妊娠と出産だ。先生が身近な例を挙げながら説明を始め、時計は進む。男女合計25人のクラスだが、“事”は静かに起きていく。2分に1人ずつ、女子生徒が机に一輪の花を置いて教室を出ていくのだ。授業中に席を立って行ってしまう女子たちの背中を、不思議そうに目で追う男子生徒たち。クラスの半数、13人いた女子生徒全員がいなくなるのに、たったの26分しかかからない。 今年9月、ニューヨークで開かれる国連総会は、2000年のミレニアム開発目標に続く、今後15年の世界目標を決める重要な会議になる。性と生殖に関する健康について活動する世界最大級の国際NGO「国際家族計画連盟」(IPPF)は、この会議に向けて「I decide-私の未来は私が決める」というキャンペーンを実施、すでに全世界で32万人以上の署名を集めている。このビデオは、日本でも多くの署名を集めたいとの思いを形にしたものだ。 動画は2分49秒。この動画を見ているほんの短い間に、どこかでまた1人の女性が、無念の死をとげている。「I decide−私の未来は私が決める」WEBムービーURL:http://youtu.be/fzk2KKMpU14https://www.youtube.com/watch?v=fzk2KKMpU14&feature=youtu.be

ITを駆使した新しい「マッチングビジネス」がタクシー、ホテル・旅館業の岩盤規制に風穴を開けようとしている。法律解釈のグレーゾーンに攻め込み、関係業界からは反発の声も上がる。所管する中央官庁は、「初顔」ビジネスへの対応に苦慮しており、新サービスが市民権を得られるかどうかは、利用者サイドの支持がどこまで広がるかに懸かってきそうだ。 国交省が「待った」 米国のITベンチャー、ウーバー・テクノロジーズは2月、一般ドライバーによる送迎サービス「ライドシェア(相乗り)」の実験を福岡市などで始めた。 利用者がスマートフォンのアプリを使って配車を依頼すると、ウーバーに登録した一般ドライバーが迎えにきて、自家用車で目的地まで運んでくれる。いわばスマホを使った「ヒッチハイク」の事業化だ。乗客となる利用者は無料。営業許可を受けていない自家用車の運転手は、データ提供料という名目でウーバーから報酬を受け取る仕組みだった。 これに「待った」を掛けたのが国土交通省だ。許可なく不特定多数の利用者を運び、運転手が報酬を受け取る行為は、道路運送法に違反する「白タク」営業の疑いがあるとして中止を求めた。自動車局旅客課の寺田吉道課長は「道路運送法に抵触すると判断して、利用者の安全確保のため中止を求めた」と説明する。ウーバーが運転手にデータ提供料を支払ったことが、業法が定める「有償運送」になるとの判断だ。 だがウーバー側には「法律に違反した」という認識はない。利用者は何も支払っていないので「有償」には当たらないと判断しているようだ。ここに道路運送法の解釈をめぐる相違がある。「実験は同乗者の方に無料で参加してもらい、運転者として参加した方にはデータ提供料を支払った。日本では少子高齢化が進み、移動手段の共有化が必須となる時代が到来する。ライドシェアという支え合いの精神に基づいた解決策は、その時の手段になる。これを検証することは意義があり、新しい時代に向けて取り組むべきチャレンジだ」(ウーバー広報) これまでウーバーは、スマホのアプリを使ったハイヤー配車事業を東京の都心部で展開し、順調に乗客数を伸ばしてきた。運転手も車も持たず、法人ハイヤーなどを一定期間借り上げて、利用者にサービスを提供する。ウーバー自体は道路運送法上のハイヤー業者ではなく、東京都に観光業者として登録している。前出の寺田課長も「スマホの配車アプリは問題ない」と認めている。 現在は50カ国290以上の都市でサービスを提供し、急速に利用者数を伸ばしている。日本では昨年3月から東京で本格的に事業を始めた。そのウーバー・ジャパン(東京)を率いるのはソニーから転身した高橋正巳社長。「日本の交通手段にインパクトのあることをやりたい」と意気込んでいる。 少子高齢化に対応した地域交通機関の確保は深刻な問題だ。だが「ライドシェア」が広がれば、既存のタクシー業界は利用客を奪われ、大きな打撃を受ける。簡単には認められそうにないビジネス形態だ。 ウーバーは韓国やスペインでも、「白タク」を疑われる行為をしたとして営業停止になるなど、世界各地で規制の「逆風」にさらされている。背景には、顧客の争奪をめぐるタクシー業界の反発がある。このビジネスモデルが各国の法規制をかいくぐって認知されるかどうかは、不透明な状況だ。旅館業法違反で摘発 中国、韓国、台湾などから多くの観光客が日本へ押し寄せ、一部の地域では外国人向けの宿泊施設が不足する中で、旅館業法をめぐる混乱も起きている。 旅館業法は戦後間もない1948年に制定された。法律に基づく宿泊施設として自治体の許可を得るには、消防法などが定める消火設備が必要になり、費用と手間がかかる。 東京や大阪では13年頃から、一戸建て住宅やマンションの部屋を改造し、無許可の宿泊施設として外国人に提供したとして、旅館業法違反で摘発されるケースが相次いでいる。一戸建て住宅やマンションの所有者が、手軽に現金収入を得ようとして、無許可・低料金で宿泊させるケースが急増しているという。 提供する側からは「旅館でなくシェアハウス」との反論もあるが、問題は、どのような要件を満たすと「宿泊施設」になるかだ。原則として?反復して宿泊させる?寝具などの交換をオーナーが行う?宿泊場所を生活の本拠地としない―が常態化しているかどうかで判断される。摘発された事例には、この要件に合致するものが多い。 こうした状況で、不動産オーナーと旅行者を仲介し、空き部屋を提供する「Airbnb(エアー・ビー・アンド・ビー)」が日本で急速に事業を拡大している。米国サンフランシスコに本社があり、既に世界190カ国、3万4千以上の街で宿泊施設を提供し、累計の利用者数は3千万人を超えた。 Airbnbのマッチングビジネスは空いている部屋を宿泊施設として仲介するだけで、自らは施設を所有しないため、旅館業法の対象とならない。Airbnbジャパン(東京)の田辺泰之代表は「2015年と14年を比較すると、宿泊物件は3〜4倍、利用者数は3倍伸びている。今後は東京、大阪、京都での仲介を加速させる」と一層の拡大を狙っている。 これに対し、ホテル・旅館業界は「Airbnbが提供している宿が旅館業法に基づいているのであれば構わないが、ほとんどの物件はそうではない」(清澤正人・全国旅館ホテル生活衛生組合連合会専務)と警戒心を強める。 一方で日本を訪れる外国人旅行者は14年に1300万人を超えた。政府は東京五輪・パラリンピックが開催される20年に、2千万人とする目標を掲げる。国内にホテル・旅館の客室数は160万近くあるが、五輪期間に多くの外国人旅行者が集中し、あわせて日本観光を楽しんでもらうには、一定数の宿泊施設を用意する必要がある。 看板倒れの「戦略特区」 そのため政府が14年5月に発表した東京圏、関西圏など六つの国家戦略特区では、外国人向け宿泊施設の規制緩和も盛り込んだ。旅館業法の特例として、外国人が宿泊するために部屋を貸す場合は、賃貸契約によりサービスを提供できるとし、細かい要件は自治体の条例で定めるとした。 特区に指定された大阪府と大阪市は、自治体のトップを切って空き部屋を外国人の宿泊施設として利用できる条例の制定を目指した。だが昨年9月の大阪市議会では、市提出の条例案が自民党など野党の反対で否決された。住宅地に外国人観光客が滞在することで騒音などの問題が懸念されており、大阪市の足立幸彦・観光課長は「(宿泊契約をした部屋の)近隣住民への対策などを国と調整している。それができたら条例を再提出したい」としているが、日程は固まっていない。 内閣府の担当者は「国家戦略特区のワーキンググループで調整をしている」と説明するが、条例の成立に向けた動きは見えない。宿泊施設の規制緩和を具体化する条例はまだ一つも成立しておらず、鳴り物入りで発表された国家戦略特区も、この分野では看板倒れとなっている。 ホテル・旅館業を所管する厚生労働省健康局の稲川武宣・生活衛生課長は「自宅の建物を宿泊施設としたことで旅館業法の罰則が適用される事例が相次ぎ、昨年7月に全国の自治体に旅館業法の順守を求める通達を出した。特区でどうするかは、内閣府と調整している」と話す。利用者、世論を味方に ベンチャーに詳しい、みずほ中央法律事務所の三平聡史・代表弁護士は「業法の対象にならないマッチングビジネスが登場したことで、法解釈も定まらなくなってきている。グレーゾーンはベンチャーの『聖域』ともいわれ、規制緩和の突破口になるかもしれない」と指摘する。同時に「解釈をめぐって行政当局との裁判になるのは時間と経費がかかり、得策ではない。規制緩和を勝ち取る早道は、利用者、世論を味方につけることかもしれない」と話す。 規制緩和を訴えてきた中西健治参院議員は「外国人旅行者が増えて宿泊施設が圧倒的に足りなくなり、ホテル料金が上がっている。このままでは1泊5万円になり、外国人客は日本に来られなくなる。特区で例外的に規制緩和するのではなく、火災保険への加入など最低限のルールを決めて、全国どこでも空き家を宿泊者用に賃貸できるようにするべきだ。各地で増えている空き家の有効利用にもつながる」と主張する。 外国人旅行者向けビジネスは、地方の観光地も含めて、大きな伸びが期待できる一大産業に成長しつつある。だが関連業界が規制に守られて安住していては、マッチングビジネスを得意とする外資系に市場を奪われてしまうかもしれない。外資系と対等に競争できる法的環境を早急に整備すべきだろう。(経済ジャーナリスト 中西 享)

健康のためにウォーキングを始めた、という話をよく聞くが、どうやらそれは70代以上の方々のことらしい。インターワイヤード(東京)が実施したウォーキングに関するアンケート調査で、回答のあった約5800人のうち7割が日頃運動不足だと感じていることが分かった。

大型連休が過ぎ、観光地の賑わいもひと段落。連休時は混雑を避けて自宅で過ごし、今週末あたりどこかへ、と考えているなら、三浦半島の水族館『京急油壺マリンパーク』に出かけてみよう。都心から電車とバスを乗り継いで1時間ちょっと。

旅行の際、行きと帰りで荷物の量が異なることはよくあることだ。お土産を買いたいと思っても、スーツケースに入らなくて困ったことない?

ペプシ史上“最強の刺激”を求めた、究極の爽快感が楽しめる新ブランド「ペプシ ストロング」が誕生する!

忙しい日のランチ。パソコン打ちながらサンドイッチなんだけど、いちいち手を拭いて打つのは結構面倒。でも相手は機械だし、やっぱり気にしながらやらざるを得ない。ましてやケンタッキーのチキンなんか食べながらはハードルが高過ぎ。

なんとなく過ぎていく時間。忙しくてものんびりしていても、1日24時間、時計は等間隔で時を刻んで同じように過ぎていくけれど、この数字を意識するとしないとでは、雲泥の差がある。

“不思議な食感”で人気の「トルコ風アイス」が復刻される!

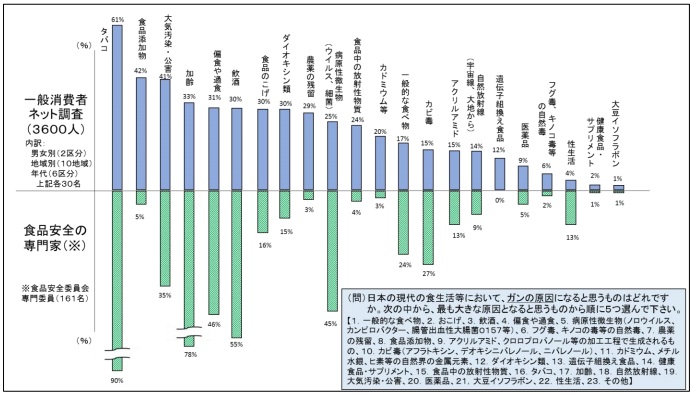

食品添加物や遺伝子組み換え食品、ダイオキシンから農薬まで、健康との関係が気になるものはヤマとある。ネット上で拡散される情報も、専門家のレポートから、一般人のあいまいな不安のつぶやきまでさまざま。

「ハーフバースデー」をご存じだろうか。赤ちゃんが生まれて生後半年のお祝いのことで、もともとは、アメリカやイギリスから始まった習慣だ。日本ではいちはやく写真館などが注目をし、ここ2〜3年のあいだですっかり根付いてきたという。

おだやかな気候の春から初夏は、誰しも体調バッチリ!・・・・・・というわけでもないらしい。医学博士・管理栄養士の本多京子先生によると、「春は自律神経のバランスを乱して体調が悪くなる人も。

“業界初”の商品を次々と開発し、話題を提供し続けるロッテリアがまたまたやってくれた。5月19日(火)から6月下旬までの期間限定で、『蒙古タンメンバーガー(特製スープ付き)』、『蒙古丼バーガー』を全国のロッテリアで販売する。

飛行機に乗って最初に見るのが、機内安全ビデオ。ベルトの締め方から救命胴衣やマスクの着け方、緊急時の姿勢など、どの航空会社に乗ってもたいてい同じだから、数年前までは、もうほとんど見ていないという人が多かった。

何かとストレスの多い現代社会。自分のコンディションを手軽に“見える”化して少しでもストレスを減らしてもらおうと、WINフロンティアは心拍のゆらぎなどからストレス度合いをチェックするiPhone向けの無料アプリ「COCOLOLO」をリリースした。

カルビーは、社員の“辛沢(からさわ)シゲキ”が開発したポテトチップス「カラビー」が好評を博したことを受けて、“辛沢シゲキ”の部下 “酢好美味(すずきみみ)”が企画した商品「サワービー ビネガー味」を5月18日(月)からコンビニエンスストア先行で発売する。

2072件中 1541〜1560件