新日本興和不動産(株)は26日、再開発プロジェクト「赤坂インターシティAIR」(東京都港区)の29日グランドオープンに先駆けて、プレス向け内覧会を開催した。

記事一覧

新日本興和不動産(株)は26日、再開発プロジェクト「赤坂インターシティAIR」(東京都港区)の29日グランドオープンに先駆けて、プレス向け内覧会を開催した。

国土交通省は25日、主要都市の高度利用地地価動向をまとめた「地価LOOKレポート」(2017年第2四半期)を公表した。

安田不動産(株)は9月9日、日本橋浜町で複合ビル「Hama House (ハマハウス)」(東京都中央区)と「HAMA1961(ハマ1961)」(同)をオープンする。

住友不動産(株)はこのほど、同社が地権者ならびに参加組合員として参加する「神田練塀町地区第一種市街地再開発事業」の着工を発表した。 同事業は、JR「秋葉原」駅前の北東200mの細街路沿いに旧耐震の建物や低層木造家屋が密集した約0.5haの再開発。

(一社)リノベーション住宅推進協議会は15日、「リノベーション・オブ・ザ・イヤー2016」の総合グランプリを発表。授賞式および講評会を開催した。リノベーションの楽しさ・魅力・可能性の訴求を目的に、同協議会加盟企業(約700社)の施工実績の中から、この1年を代表するリノベーション作品を選出するもの。

三井デザインテック(株)はこのほど、国内外のさまざまな企業のオフィス最新事例を独自の視点で分析した「オフィストレンド2016」を発表した。

(一財)日本不動産研究所(JREI)は26日、第6回「国際不動産価格賃料指数」(2016年4月)の調査結果を発表した。国際的な主要都市の不動産市場動向を調査するため、同研究所の不動産鑑定士が評価した価格・賃料を指数化したもの。対象は、東京、大阪、ソウル、北京、上海、香港、台北、シンガポール、クアラルンプール、バンコク、ジャカルタ、ホーチミン、ニューヨーク、ロンドンの14都市で、1都市当たり6物件(オフィス3物件、マンション3物件)。

使われなくなった倉庫や古民家などを改修し、オフィスや店舗として新しく活用するケースが、近年増えつつある。雰囲気のある空間を生かして自由な働き方、自由な空間を作り上げることができたらとても素敵だ。岡村製作所(横浜市)は、そんな個性派スモールオフィスワーカー向けのファニチュアシリーズ「SharedSpace(シェアードスペース)」を発売した。 「SharedSpace」の家具は、ラフな仕上がりのリノベーション空間にもマッチする、素朴でボリューム感のあるデザイン。使いこむほどに室内の雰囲気になじむ天然木を積極的に使用している。温かみのある木質材料や、レトロ感のある色柄の布地を中心としたテーブルとソファのラインアップで、心地よさを重視した空間を演出する。 もちろん、オフィス仕様に便利な機能も充実している。複数ワーカーが共有するワークテーブルは、中央部の配線孔にタップを収納でき、天板下の配線ネットでケーブルを受けることができる。家具の構造材には、スチール素材を使用し、オフィス家具として十分な強度と耐久性を備えている。ソファは、1人用、3人用、アームチェアのほかに、パネルとの組み合わせでブース形状になるブースソファを品揃え。4台まで積み重ねできるスツール(背もたれのない1人掛け用椅子)も用意している。 スモールオフィスを、懐かしさと親しみを感じさせる共有空間へアレンジしてみては?

シービーアールイー(株)(CBRE)は15日、特別レポート「Japan Market Outlook 2016」を発表した。オフィスマーケット、物流施設マーケット(首都圏)、不動産投資マーケットについて、15年の総括から17年までの見通しをまとめたもの。

(株)ザイマックス不動産総合研究所は18日、IT(情報技術)の進化で企業の働き方がどう変化しているかを調査することを目的に実施した「働き方とオフィス利用についての実態調査」結果を公表した。調査対象は、同社グループが管理運営するオフィスビルに入居中のテナント企業など3,610社(有効回答数1,137社)。

労働安全衛生法の改正で、今年12月から社員のストレスチェックが企業に義務付けられるなど、職場でのメンタルヘルスに対する関心が高まっている。企業もメンタルヘルス対策にさまざまな動きを見せているが、オフィスでバックグラウンド・ミュージック(BGM)をかける企業も増えているという。そこでポピュラー音楽を研究する川本聡胤フェリス女学院大学音楽学部准教授と、フェリス女学院大学音楽学部非常勤講師で音楽療法士の堀川千絵氏に、職場で有効なBGMについて話を聞いた。堀川 オフィスでのBGMには、効果的な面と注意点があると思います。音楽は使い方や場所によって、リラックスする効果が期待できる一方、雑音にもなりうる。音楽を聞きたいときと静かになりたいとき、みんな違いますよね。オフィスの中で流すのは基本的に良いことだと思いますが、使い方や場所が重要です。例えば会議のような場で曲がかかっていたら、集中できません。また一つの曲でも、人によって思い入れは違います。アメリカの精神科医アルトシュラーは本来、音楽は人間の情動と同質のものが受け入れやすい「同質の原理」ということを提唱しています。また、音楽は感情と結びついていることが多いため、例えば、ある人にとっては失恋したときによく聞いた曲でも、別の人にとってはハッピーな思い出の曲だったということがあります。川本 BGMとして機能しない音楽とは何かと考えると、BGMの本質が浮かびあがってきます。私は大学の授業で、BGMの反対語としてフォアグラウンド・ミュージックという概念について話をしています。最近ではリンキン・パークというバンドの楽曲は、フォアグラウンド・ミュージックですね。最初はきれいな歌声で歌っていたのに突然デスボイス(がなり声)が始まったりと、インパクトが強くて、聞き流せない。曲の中に静かなセクションと激しいセクションの極端な対比があったり、急な転調が盛り込まれていたら、聞き手の意識がどんどん音楽に引き込まれてしまい、BGMにならないですね。堀川 オフィスという環境では、仕事に集中するのがメーンでありつつ、リラックス効果もある曲が良いのではないでしょうか。テンポがゆっくりだったり、自然音が入ってきたり。川本 音楽史でいえば、その昔イージーリスニングというジャンルが出てきたとき、例えばパーシー・フェイスという人が作曲した「夏の日の恋」は、ストリングスで一つの音を延ばして、メロディーが大きくは変わらない。ドラムなどが刻むリズムもシンプルな感じで、あまり変化を作らない。そういう音でイージーリスニングというジャンルを確立したんですね。今のヒーリング音楽には、そういう流れも入ってきています。堀川 BGMを気分に応じて選べるとすごくいいと思うんですね。勢いをつけてスピーディーに仕事をしたい人にはアップテンポな曲とか、今日は疲れているという人にはヒーリング的な曲とか。BGMによって、いつでも音楽がある環境を作るのは効果があると思いますが、やっぱり人によって、疲れ方もストレスの度合いも違う。だとするとチョイスがある方がいいですね。職場でも自分のニーズに合った曲を聞けるのが、本当をいえば一番だと思います。でもその方だけのために曲をかけるわけにはいきませんよね。川本 営業職の方だと、ヘッドホンをするのは難しいかもしれませんね。堀川 BGMで仕事をする部屋が選べたら面白いですね。パリのカフェにいる感じのBGMが流れる部屋とか、タイピングに集中したいときは持続性のあるシンプルな曲調が流れる部屋とか。そこまではできなくても、ランチルームとか喫煙所のような場所で音楽をかけるだけでも、良いと思います。通常オフィスは共有スペースが多いので、職種や業務内容、部署のニーズを意識した上で選曲できたら共有する空間が気分転換となり、日々のオフィスワークが快適になり、新たなアイデアやオフィス内コミュニケーションが生まれる効果にも期待できるのではないでしょうか。 そういえば以前、飲食店を経営する方に話を聞いたとき、BGMがお客さんの気持ちを盛り上げるだけでなく、従業員のモチベーションアップにも効果を発揮しているという話を聞いた。同店ではFaRao PRO(ファラオ プロ)という業務用のBGMサービスを利用していたが、これはまさしく、飲食店でのメンタルヘルスケアの事例といえるのだろう。 川本聡胤(かわもと・あきつぐ)ポピュラー音楽研究、音楽理論、音楽学を専攻。ノース・キャロライナ大学チャペル・ヒル校で博士号。フェリス女学院大学音楽学部准教授。主な著作に「ポピュラー音楽:様式史」「キース・エマーソン自伝」「J−POPをつくる! まねる、学ぶ、生み出す」堀川千絵(ほりかわ・ちえ)フェリス女学院大学音楽学部非常勤講師、日本音楽療法学会認定音楽療法士。ニューヨーク大学大学院音楽療法コース修士課程修了。障害児、成人および高齢者、がん患者の方を対象とした音楽療法の臨床経験を積む。一般社団法人オーシャンサウンド音楽療法スタジオ&アートスペースを東京都世田谷区に開業。

(一財)日本不動産研究所(JREI)はこのほど、「オフィス賃料改定率調査」結果を発表した。同研究所が独自に収集した1都3県および地方都市(大阪市、名古屋市、福岡市、仙台市)の2,548事例を分析したもの。調査期間は2012年上半期〜14年下半期。 オフィス賃料の平均改定率は、全エリア0.4%(14年上期:マイナス0.7%)と増額改定の多さが読み取れる結果となった。 エリア別では、東京都心5区0.7%(同:マイナス0.3%)、東京周辺部0.1%(同:マイナス0.9%)、地方都市0.3%(同マイナス0.7%)となり、すべてのエリアでプラスとなり、オフィスビル賃貸マーケットに強気のマインドが流れている様子がうかがえた。

(株)西武ホールディングスの連結子会社である(株)プリンスホテルは8日、「東京ガーデンテラス(グランドプリンスホテル赤坂跡地開発計画)」内に開業予定のホテル「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」(総客室数250室)の施設概要を発表した。

1 レンタルオフィスのメリットスタートアップ企業でも、レンタルオフィスであれば東京都心部の好立地にオフィスを構えることが夢ではありません。

シービーアールイー(株)(CBRE)はこのほど、(公社)日本ファシリティマネジメント協会主催の「第9回ファシリティマネジメント大賞」において、「最優秀ファシリティマネジメント賞(鵜澤賞)」を受賞したと発表。

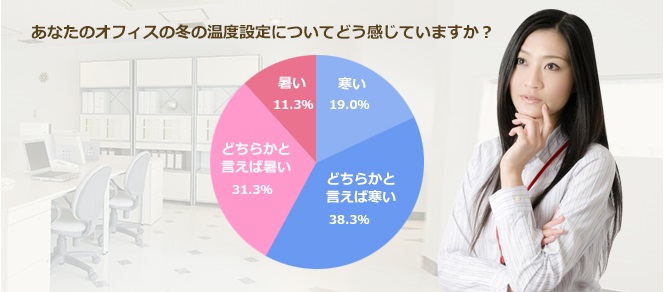

会社での闘いは仕事に限らない。暑すぎる、寒すぎると、空調の設定温度をめぐってかなり多くの攻防が繰り広げられている実態が明らかになった。

(株)西武ホールディングスは13日、(株)プリンスホテルが「東京ガーデンテラス(グランドプリンスホテル赤坂跡地開発計画)」(東京都千代田区)でオープンするホテルの名称を、「ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町」に決定した。

三菱地所(株)は9日、名古屋市中村区で再開発中の「大名古屋ビルヂング」を、2015年11月より順次開業し、16年3月にグランドオープンすると発表した。 同ビルは、敷地面積約9,000平方メートル、延床面積約14万7,000平方メートル、鉄骨造・鉄骨鉄筋コンクリート造地上34階地下4階建て。 7〜16階に集客ゾーン“大名古屋ビル Lifestyle & Services”を、地下1〜5階を商業・金融サービス・ビジネスサポートゾーンとして“大名古屋ビル Shops & Restaurants”を設置。 「大名古屋ビル Lifestyle & Services」では、最大約7,000坪のフロアに、「集客力・情報発信力を兼ね備えた新たな名古屋の顔」をコンセプトに、リテールを中心とした銀行、証券会社等の金融機関、クリニックモール、教育・研修関係機関などが入居する。 「大名古屋ビル Shops & Restaurants」では、名古屋駅周辺エリアで、都市型ライフスタイルを楽しむオフィスワーカーをターゲットに、店舗面積計約2,500坪のフロアに、アパレル、雑貨、食品、飲食等の物販約30店舗、飲食約40店舗が出店する予定。

シービーアールイー(株)(CBRE)はこのほど、不動産開発・運営を手掛ける中国の大手企業Genesisと共同で、仕事とワークプレイスに関するレポート「2030年を展望:将来の仕事とワークプレイス」を発表した。

(株)ザイマックス不動産総合研究所はこのほど、「オフィスの利用に関するアンケート調査2014」の結果を公表した。企業におけるオフィスの利用実態とオフィスビルに対するにニーズを調査したもので、調査対象は同社が管理するオフィスビルに入居中のオフィステナント企業2,379社。うち1,107社から有効回答を得た。 オフィスのレイアウトに関しては、オフィス面積全体に占める執務スペースの割合は7割程度と回答した企業が最も多く、執務スペース以外のオフィスの利用については、会議室・応接室との回答が91%でトップ。続いて受付スペース(70%)、書庫・倉庫(57%)であった。また、導入、あるいは導入検討をしている設備等の割合が最も高いのは「独自のセキュリティシステム」(69%)となり、以下、「オフィス以外で仕事ができるモバイルワーク」(65%)、「オフィス内での無線LAN」(64%)に。ICTの活用が進んでいることがうかがえた。 さらに防災対策については、「水の備蓄をしている」と回答した企業は63%、食料を備蓄している企業は54%と、備蓄に関しては対策が進んでいる一方で、「従業員にヘルメットを配布している」(39%)、「家具や什器の固定をしている」(38%)といった災害の事前対策については対策をしている割合が半数に満たない結果に。省エネ・節電対策の実施の有無については、「クールビズ・ウォームビズ」(71%)、「扇風機の併用」(38%)、「残業時間の削減」(34%)、「照明の間引き」(33%)などコスト不要な対策については実施率は高かったが、「省電力されたパソコンやOA機器へ買い換え」(15%)、「LEDの導入」(9%)など、コストを伴う対策の実施率は低いことが分かった。 オフィスビルに対するニーズに関しては、ビルを選択する際に重視する項目は、「賃料が安いこと」(98%)、「最寄駅からの近さ」(96%)、「ビルの耐震性」(95%)、「ビルの清掃衛生・維持管理状態」(95%)、「貸室内のレイアウトのしやすさ」(94%)が上位5位に。また、賃料が上がっても備えてほしい設備・機能については、「免震・制震」(46%)、「停電時の電力供給(自家用発電機の設置等)」(32%)、「防災用の備蓄品」(26%)など、安心・安全に関する項目が上位となった。

28件中 1〜20件