高齢者の自宅売却トラブルの主な事例は?トラブル回避方法や相談窓口を解説

本記事では、高齢者の自宅売却に関するトラブルが増加している理由や現状、具体的なトラブル事例を解説します。また、高齢者が自宅を売却するメリット・デメリットもあわせて解説するため、自宅を売却すべきかどうか判断する際の参考にしてください。

記事の目次

高齢者の自宅売却トラブルの背景と現状

2025年5月に、独立行政法人国民生活センターから、リースバック契約に関する注意喚起がされました。リースバックとは、自宅を売却する契約と同時に、不動産の賃貸借契約を結び、家賃を支払いながら同じ家に住み続けられるというものです。売却することでまとまった資金を得られるメリットを持つ一方で、家賃を支払い続けなければならないというデメリットがあります。

このリースバック契約を中心に、高齢者の自宅売却に関するトラブルが増えています。本章では、なぜトラブルが増加しているのか、どれくらいの方が被害に遭っているのかを解説します。

高齢者の自宅売却トラブルが増加している背景

自宅売却トラブルが増加している大きな理由は、次の2つです。

- 不動産価格が高騰している

- 知識の乏しい高齢者が狙われている

それぞれ詳しく見ていきましょう。

不動産価格が高騰している

高齢者の自宅売却トラブルが増えている理由として、都市部を中心とした不動産価格の高騰が挙げられるでしょう。国土交通省の「不動産価格指数(令和7年2月・令和6年第4四半期分)を公表」によると、2010年の平均を100とした時、2025(令和7)年1月分の不動産価格指数は、住宅地が115.3。物件の種類別に見ると、一戸建て住宅は116.3、マンションにいたっては2倍以上の210.7と高くなっています。悪徳な会社から「今なら高く売れる」などと持ちかけられ、売却してしまうケースが多いと考えられます。

知識の乏しい高齢者が狙われている

内閣府の「令和7年版 高齢社会白書」によると、総人口に対する65歳以上の人口は29.3%であり、約3人に1人が高齢者です。高齢者の判断力の低下や、不動産売買の知識不足につけ込み、望まない自宅の売却が持ちかけられていると考えられます。契約書に署名押印をしているため、無条件で解約ができず、被害が拡大していると見られています。

高齢者の自宅売却トラブルの現状

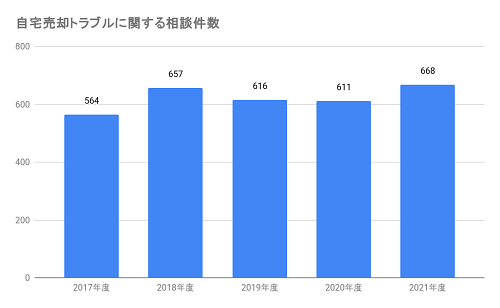

自宅売却トラブルは、精神的・金銭的にも負担の大きいものです。実際に、どれくらいの方が被害に遭っているのかを見てみましょう。国民生活センターの「国民生活2022年12月号【No.124】」によると、2017年度から2021年度までの当事者が60歳以上の自宅売却に関する相談件数は2028年以降600件を超えている状況が続いています。

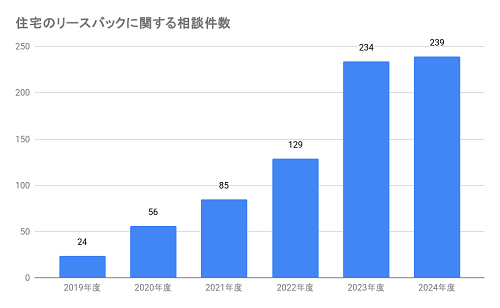

また、国民生活センターの「強引に勧められる住宅のリースバック契約にご注意!-本当に「そのまま“ずっと”住み続けられる」契約ですか?-」によると、住宅のリースバックに関する年度別相談件数は、2022年度が129件、2023年度は234件、2024年度は239件と年々増加していることがわかります。

いずれも右肩上がりで増加しており、特にリースバックに関する相談はここ5年で10倍近くに増えています。

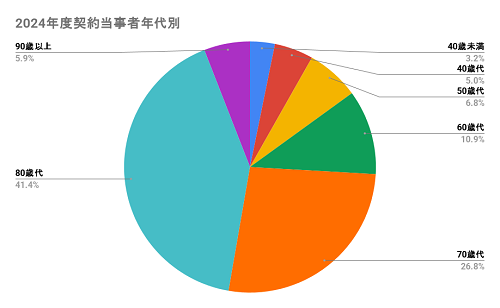

また、2024年度の契約当事者年代別に見ると、トラブルに巻き込まれた人の7割が70歳以上であり、高齢者が被害に遭っていることがよくわかるでしょう。

高齢者の自宅売却トラブルの主な事例

自宅売却トラブルといっても、さまざまな事例があります。本章では、国民生活センターからも注意するよう取り上げられている事例をご紹介します。

長時間の居座りによって望まない売却をしてしまった

自宅に訪問してきた会社に長時間居座られてしまい、疲弊や恐怖から望まない売却とリースバック契約を結んでしまったケースです。朝10時から夜22時過ぎまで長時間勧誘され、「考えさせてほしい」と伝えてもしつこく話され、しかたなく契約書にサインをしてしまったというもの。長時間の勧誘は、高齢者の方の心身に大きな負担がかかります。肉体的な疲労と精神的なプレッシャーから冷静な判断ができなくなり、不本意な契約でも同意してしまいます。

虚偽の説明を受けて売却してしまった

事実とは異なる説明を受け、それを信じて自宅を売却してしまったケースです。被害者は「マンションが10年後に壊される」という虚偽の説明を信じてしまい、相場よりも安い約2,000万円で売却し、家賃18万円のリースバック契約を結んでしまいました。また、キャンセルをしたいと伝えても断られ、手付金もすでに受け取っていたというものです。知識不足につけ込まれ、本来よりも不利な条件で売却してしまうことがあります。

リースバックの理解が不十分なまま売却してしまった

自宅を売却したあとも、賃貸として住み続けることができるリースバックに対する理解が不足していることから、売却してしまったケースです。被害者は「賃貸のため管理費や修繕費などの維持費がかからなくなる、売却代金で家賃を支払っていける」という言葉を鵜呑みにし、リースバック契約を結んでしまいました。しかし、その後、家賃が高く、売却代金では賃料がまかなえないことに気付き、不動産会社にキャンセルをしたいと伝えたものの、別の安い賃貸物件を紹介するというだけで解約してもらえなかったというものです。

リースバックは自宅に住み続けられるメリットがありますが、家賃を支払い続けなければなりません。また、賃貸のため契約期間を定められる定期借家契約の場合が多く、更新する際には家賃が上がる可能性もあります。リースバックのデメリットをよく理解しないまま、売却してしまうと「こんなはずではなかった」と後悔してしまう可能性もあるでしょう。

相場より安価な価格で売却してしまった

自宅を相場よりも低い価格で売却してしまったケースです。被害者の方は認知症で、自分の住所も書けない状態でした。それにも関わらず、自宅を400万円で売却し、月額家賃4万円のリースバック契約を結んでいたことがわかりました。認知症や判断能力の低下がある場合、本人の意思確認が難しくなり、悪質な会社による強引な勧誘や不利益な契約に巻き込まれやすくなります。

売却後に費用負担を求められた

自宅を売却したあとに、修繕費用や害虫駆除の費用などの負担を求められるケースです。被害者は、中古住宅を売却する契約後、不動産会社からシロアリ駆除の費用を請求されました。この事例は、売却した住宅に問題があった場合、売主が買主に対して責任を負わなければならない「契約不適合責任」が発生したため、トラブルが生じてしまいました。責任の範囲や内容は契約書で定められているため、売買契約をする際に確認する必要があります。

高齢者が家を売ってはいけないと言われる理由

高齢者の自宅売却トラブルは、不動産売買に対する知識や理解不足、認知機能や判断力の低下などから起きています。なかには売却を考えていなかったのに、押し切られて売却してしまったケースも。そもそも、高齢者の方は「家を売ってはいけない」といわれることがあります。その理由はなぜなのか、本章で詳しく解説します。

環境の変化によるストレスがかかる

住み慣れた自宅を売却し、新しい環境へ移ることは、高齢者にとって精神的・肉体的に大きなストレスとなるため、家を売却しない方がよい場合があります。例えば、新しい環境へ引越すことで、近隣住民との関係や行きつけのお店などとのつながりが途絶え、孤立感や喪失感をおぼえることがあります。

また、引越し先で一から人間関係を築くことも、慣れるまでに時間がかかり、負担となるでしょう。特に高齢になると、少しの変化でも体調やメンタルに影響が出やすいことから、「家を売るべきではない」といわれることがあります。

賃貸住宅を借りにくくなる

賃貸住宅を借りにくくなることも、高齢者が「家を売ってはいけない」といわれる理由です。賃貸住宅を借りる際には、審査に通らなければなりません。高齢者の場合、収入が年金のみであったり、将来的に病気などで収入が途絶えるリスクが高いことから、審査に通らないことがあります。

また、他の年代と比べると、事故や孤独死などのリスクが高いことも、賃貸住宅を借りにくい理由の一つです。このように、賃貸住宅を借りにくいことから、自宅を売却してはいけないと言われることがあります。

- 老後に賃貸を借りられないのは本当?高齢者が借りにくい条件や物件探しのポイントを解説

- 老後は賃貸物件を借りられないとよく聞きますが、本当に年を重ねると賃貸物件が借りられなくなるのでしょうか?

続きを読む

賃貸住宅に引越すと家賃が発生する

高齢者が「自宅を売ってはいけない」といわれる理由は、賃貸住宅に引越すと家賃が発生するためです。住宅ローンをすでに完済していた場合、自宅に住む時は、固定資産税や維持費などが主な支払いとなります。しかし、賃貸住宅を借りた場合、毎月決まった金額の家賃が発生します。年金収入がメインとなる高齢者にとって、毎月の家賃の支払いが家計を圧迫することも。

また、将来的に契約中の賃貸物件の家賃が上がる可能性もゼロではありません。収入源が限られる高齢者にとって、家賃の支払いは生活に大きな影響を与えることから、「自宅を売ってはいけない」といわれることがあります。

家財の処分に困る

家財の処分に困ることも、高齢者が「家を売ってはいけない」といわれる理由です。長年住み続けた自宅には、多くの家財や思い出の品があります。自宅を売却して引越しする際に家財を処分することは、高齢者にとって大きな負担になることも。例えば、コンパクトなマンションに引越す場合、食器棚などの大きな家具は処分しなければならないことも。専門業者に依頼するにも手間や費用がかかり、これらが負担になることがあります。

家を相続できなくなる

高齢者が「自宅を売ってはいけない」といわれる理由として、家を相続できなくなることが挙げられます。自宅を売却すると、将来的に相続人が相続できる財産が減ってしまいます。売却すると現金が手に入るため、相続人が複数人いる場合には、分割しやすくトラブルを防げるでしょう。家を売却すると、子や孫などの相続人が家を相続できなくなるため、「売ってはいけない」と言われることがあります。

利益が出ない可能性がある

自宅を売却しても利益が出ない可能性があることから、「自宅を売ってはいけない」といわれることがあります。建物は築年数が経つほど、資産価値は下がり、売却価格も下がります。また、地域によっては人口が減っており、買い手が付かないことから、売却価格が安くなることも。

さらに、売却時には仲介手数料や印紙税など、さまざまな費用がかかります。売却代金からこれらの費用を差し引くと、利益が出ない、場合によっては赤字になる可能性もあります。このように、売却しても利益が出ないおそれがあることも、売却してはいけないといわれる理由です。

高齢者が自宅を売却するメリット

高齢者が自宅を売却すると、利益が出ない可能性があったり、次の住まいとなる賃貸住宅を借りにくいといったデメリットがあります。しかし、デメリットばかりではありません。本章では、高齢者が自宅を売却するメリットを解説します。

生活資金に充てられる

高齢者が自宅を売却するメリットは、売却代金を生活資金に充てられることです。「老後2,000万円問題」で話題になったように、一般的に、老後資金は公的年金だけでは足りないと考えられています。また、現役世代とは異なり、高齢者は医療費や介護費といった出費が発生する可能性も。自宅を売却すると、まとまった資金を得られるため、これらの生活資金に充てることができます。経済的な余裕があると、老後の生活に対する安心感も得られるでしょう。

維持費の負担が軽減する

自宅を売却すると、これまでかかっていた維持費の負担を軽減できる点もメリットです。維持費の具体例としては、不動産を所有しているとかかる固定資産税や都市計画税が挙げられます。これらは所有している間、毎年納めなければなりません。特に、都市部や広い土地では高額になることも。しかし、自宅を売却することで、これらの負担が軽減します。

ライフスタイルに合った住まいにできる

ライフスタイルに合った住まいにできることも、高齢者が自宅を売却するメリットです。子どもが独立し、夫婦二人のみの場合、自宅が広すぎて部屋を持て余してしまうこともあるでしょう。コンパクトな住まいに住み替えると、掃除の手間もなくなり、光熱費も軽減できます。

また、自宅には段差があったり、手すりがなかったりと、バリアフリー化されていない場合、自宅を売却してバリアフリー化された住まいに住み替えることで、より安全、快適に過ごせるでしょう。このように自宅を売却すると、ライフスタイルに合った住まいを自由に選択できるようになります。

相続トラブルを防げる

高齢者が自宅を売却すると、相続トラブルを防げるでしょう。不動産は現金と異なり、簡単に分割できません。複数の相続人がいた場合、「誰が家を継ぐのか」「売却するのか、しないのか」などの問題が生じ、意見がなかなかまとまらず、親族間でトラブルになる可能性があります。

また、もし複数の相続人で引き継ぎ、将来的に売却やリフォームをする際には、全員の同意が必要です。この時点でも意見がまとまらなければ、身動きが取れなくなります。あらかじめ自宅を売却して現金化しておくと、相続人に公平に分配できるため、遺産分割が円満に終わるでしょう。

高齢者が自宅売却トラブルを回避する方法

高齢者が自宅を売却する際、どうすればトラブルを回避できるのでしょうか。本章では、トラブルを回避する方法をご紹介します。被害に遭わないためにも、しっかり押さえておきましょう。

自宅売却時にはクーリング・オフできないことを理解しておく

自宅を売却した時には、クーリング・オフできないことを理解しておきましょう。クーリング・オフとは、契約を結んだ場合でも、一定の期間であれば無条件で解約できる制度です。不動産売買でもクーリング・オフができる取引がありますが、一定の条件を満たさなければなりません。具体的な条件は次の3つです。

- 売主が宅地建物取引業者である

- 告知を受けた日から8日以内に申し出る

- 不動産会社以外の場所で申し込みや契約をした

自宅を売却した場合、売却した自分が売主となることから、1つ目の条件に当てはまらず、クーリング・オフの適用外となります。他にも、不動産会社以外の場所であっても、買主側から指定された場所で契約した場合は適用外です。

もし、売主側から解約したい場合は、買主から受け取った手付金の2倍の金額を支払わなければなりません。自宅を売却した場合は、自分が売主となることから、クーリング・オフできないことをよく理解しておきましょう。

勧誘が迷惑な時ははっきりと断る

売却する意思がない場合やしつこい勧誘が迷惑な場合は、はっきりと断りましょう。「家族に相談してみます」などの曖昧な返事は、売却する可能性があるとみられ、何度も勧誘にあう恐れがあります。「売却するつもりはない」「連絡しないでほしい」とはっきり伝えましょう。

また、断っているにも関わらず、不動産会社が勧誘を続けることは、宅地建物取引業法違反となります。この場合は、免許行政庁に連絡をしましょう。免許行政庁については、次の章で詳しく解説します。

疑問点や不明点が解決するまで契約しない

疑問点や不明点が解決するまで、契約しないことも、トラブルを防ぐ方法の一つです。自宅の売却は、複雑で大きな金額が動く取引です。トラブル事例で見てきたように、知識不足から誤って自宅を売却してしまうケースも。自宅を売却すると、クーリング・オフできないため、慎重な判断が大切です。後悔しないためにも、疑問点や不明点を解消してから契約しましょう。

複数社で比較検討する

自宅の売却を決めた際は、必ず複数社で比較検討をするようにしましょう。一社に絞ると、他社と比較ができず、損をしてしまう可能性もあります。複数社で比較することで、売却価格の相場がわかり、よりよい条件で売却できるでしょう。また、複数の担当者と話をすることで、信頼できる担当者と出合う確率も高まります。

高齢者の自宅売却トラブルの相談窓口

「気を付けていたがトラブルに遭ってしまった」「家族が被害に遭ったようだ」など、自宅売却でトラブルに遭った際の窓口をご紹介します。

消費者生活センター

消費者生活センターは、商品やサービスなど生活全般でトラブルがあった時の相談窓口です。「消費者ホットライン188(いやや!)」に電話をすると、最寄りの消費生活相談窓口を案内してくれます。契約してしまったけれど解約したい時は、できるだけ早く相談しましょう。

弁護士・法テラス

不動産取引は法律が絡む問題であるため、弁護士に相談することも一つの方法です。「解約するには違約金がかかる」と不動産会社から言われる時もありますが、勧誘時の態度や文言に問題があった場合は、違約金を負担することなく解約できる可能性もあります。しかし、弁護士事務所に直接連絡することに腰が上がらない方もいるでしょう。

そんな時、国によって設立された「法テラス」であれば、弁護士の紹介や情報提供を受けられます。また、経済的に困っている場合は、無料で相談を受けられる可能性も。すでに被害に遭ってしまった場合は、心強い味方となるでしょう。

免許行政庁

免許行政庁とは、不動産会社に宅地建物取引業者の免許を与える行政機関のことです。断っているにも関わらず、不動産会社がしつこく勧誘を続けてくる場合は、宅地建物取引業法に違反しています。その場合は、免許行政庁に連絡すると、行政処分によって対処してくれるでしょう。ただし、不動産会社によって、免許行政庁は異なります。免許行政庁は国土交通省の「建設業者・宅建業者等企業情報検索システム」で検索可能です。不動産会社名や担当者名、具体的なやりとりを記録して連絡しましょう。

まとめ

今回は、高齢者の自宅売却トラブルが増えている背景や主な事例、トラブルの回避方法を解説しました。自宅を売却すると、まとまった資金を得られたり、相続トラブルを防げるなどのメリットがあります。一方で、高齢者の場合、賃貸住宅を借りにくかったり、環境の変化によるストレスがあったりなどのデメリットも。メリット・デメリットを理解したうえで、判断することが大切です。

特に、トラブルが増えているリースバックは、家賃が途中で上がったり、契約期間が終了する可能性があるといったデメリットがあります。メリットばかりに目を向けていると、後悔することになりかねません。

トラブルに遭わないために、迷惑な時ははっきりと断り、契約をする時は必ず疑問点や不明点を解消してからしましょう。勧誘時に不安に思った場合は、一人で抱え込まず、相談窓口に相談しましょう。

物件を探す

注文住宅を建てる

執筆者

民辻 伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ