不動産の囲い込みとは?具体的なデメリットや囲い込みを防ぐための対策を解説

そこで本記事では、囲い込みとは何かといった基本知識やデメリット、事前に防ぐための方法を解説。不動産の売買において不利益を被ることのないよう、知識を身に付けましょう。

記事の目次

不動産における囲い込みとは

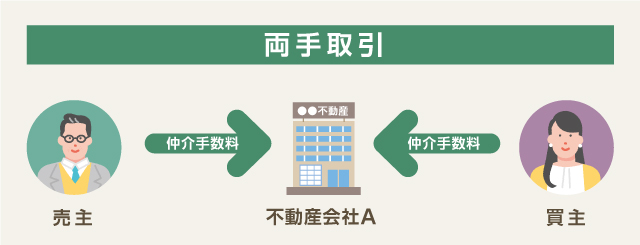

囲い込みとは、不動産会社が売却依頼を受けた物件を、他の不動産会社に紹介せず、自社だけで取引を完結させようとする行為です。これにより、売却依頼を受けた不動産会社は、売主と買主の両方から仲介手数料を得ること(両手仲介)が可能となります。一方で売主側は、囲い込みをされることで、より有利な条件で売却できる機会を失うおそれがあります。

囲い込みがおこなわれる理由

不動産会社が仲介手数料を得る方法は、次の2つです。

- 両手仲介

- 片手仲介

「両手仲介」とは、売主と買主の両方から仲介手数料を受け取ること。反対に、売主か買主の一方を仲介し、もう一方は他の不動産会社から紹介してもらい、どちらか一方から仲介手数料を受け取ることを「片手仲介」といいます。先述したように、囲い込みによって、売却の依頼を受けた不動産会社は、売主と買主の両方から仲介手数料を得られます。

なお、不動産売買時の仲介手数料の上限は「宅地建物取引業法第46条」によって上限が定められており、物件の価格によって計算式が異なります。具体的な計算式は以下のとおりです。

| 不動産売買価格 | 仲介手数料の上限 |

|---|---|

| 200万円以下の部分 | 売買価格×5%+消費税 |

| 200万円超400万円以下の部分 | 売買価格×4%+消費税 |

| 400万円超 | 売買価格×3%+消費税 |

自社だけで売買取引が完結する両手仲介が実現すれば、不動産会社が得られる仲介手数料は2倍になるでしょう。

仲介手数料は、不動産会社の利益に直結することから、囲い込みをおこなう動機が高まると考えられます。

囲い込みが起きやすい媒介契約の形態

媒介契約とは、不動産会社に売却を依頼する際、その会社に仲介してもらい、買主を探すために結ぶ契約のことです。媒介契約には、次の3種類があります。

- 専属専任媒介契約

- 専任媒介契約

- 一般媒介契約

それぞれの違いをまとめたものが次の表です。

| 比較項目 | 専属専任媒介 契約 |

専任媒介 契約 |

一般媒介 契約 |

|---|---|---|---|

| 依頼できる数 | 1社 | 複数社 | |

| 売主が自分で買主を探す | × | ○ | |

| 契約の 有効期間 |

3カ月以内 | なし (標準媒介契約約款では3カ月以内) |

|

| レインズ (不動産流通機構)への登録義務 |

あり 媒介契約締結日の翌日から5日以内 |

あり 媒介契約締結日の翌日から7日以内 |

任意 |

| 業務状況の 報告 |

1週間に1回 以上 |

2週間に1回 以上 |

報告を求めることは可能 |

| 取引状況の 確認 |

○ | × | |

専属専任媒介契約と専任媒介契約の場合、1社にしか売却依頼ができません。そのため、囲い込みが起きやすくなります。具体的にどのような形でおこなわれるのか、次章で詳しくみていきましょう。

不動産における囲い込みの具体的な手法

前章では、囲い込みの概要を解説しました。しかし、具体的にどのようにおこなわれるのか、想像がつかない方も多いでしょう。そこで本章では、囲い込みの具体的な手法を解説します。

レインズ自体に登録をしない

レインズとは、「Real Estate Information Network System」の略称で、不動産情報が集約されているネットワークシステムのこと。国土交通大臣から指定を受けた不動産流通機構が運営しています。通常、専任媒介契約か専属専任媒介契約のもと売却依頼を受けた不動産会社は、その物件情報をレインズに登録し、他の不動産会社に共有しなければなりません。レインズに物件情報を登録することで、最適な買主を円滑に探すことが可能になります。しかし、囲い込みをおこなうために、レインズ自体に登録をしない不動産会社も存在するようです。

なお、先ほどの表を見るとわかるように、一般媒介契約ではレインズの登録義務がないため、不動産会社から根拠もなく一般媒介契約を薦めてくるようであれば、なぜなのか理由を聞いてみましょう。

レインズに適切な情報を登録しない

レインズに適切な情報を登録しないことも、囲い込みの手法の一つです。具体的には、図面を登録しない、取引状況を更新しないなどがあります。不動産会社は、レインズに物件の所在地や専有面積、価格などの基本的な情報を登録します。また、間取り図や周辺の地図なども登録が可能です。

しかし、囲い込みがおこなわれている場合、間取り図や周辺の地図といった図面が登録されていないことがあります。図面が登録されていなければ、どのような物件かわかりにくいため、他社からの問い合わせが少なくなるおそれもあるでしょう。もし問い合わせがあったとしても、「作成中です」と嘘をつき、物件の情報を意図的に渡さない場合もあるようです。

他に、取引状況の更新をしないケースも。取引状況では、次の3つの状態の登録ができます。

- 公開中

他の不動産会社から問い合わせを受け付けている状態 - 書面による購入申し込みあり

不動産会社が書面による購入申し込みを受けた状態 - 売主都合で一時紹介停止中

売主の事情により一時的に物件を紹介できない状態

囲い込みがおこなわれている場合、これらの情報が適切に更新されていない可能性も。しかし、専属専任媒介契約や専任媒介契約の場合、レインズに登録されている物件情報や取引状況は、売主が内容を確認できるようになっています。売却を依頼している物件の情報が正しく登録されているか、確認しましょう。

他社からの問い合わせに対応しない

囲い込みの手法として、他の不動産会社からの問い合わせに対応しないことも挙げられます。競合が買主を見つけることを避けて、自社だけで売買を完結させるため、問い合わせを意図的に避けたり、対応を遅らせます。例えば「他に申し込みが入っている」、「リフォーム中で来月から内見が可能」、「売主の都合で物件の紹介を断っている」など、嘘の情報を伝えるケースも。

問い合わせをした不動産会社は、売主と直接コンタクトを取れないため、その情報が本当なのか確かめる術はありません。他の不動産会社から内覧の予約がない、もしくは極端に少ない場合、囲い込みがおこなわれている可能性があります。

囲い込みによる売主のデメリット

不動産会社によって囲い込みがおこなわれると、売主にデメリットが生じます。具体的にどのようなデメリットがあるのか、詳しく見ていきましょう。

売却が長期化する可能性がある

不動産会社によって囲い込みがおこなわれると、売却が長期化する可能性があります。囲い込みによって、他の不動産会社が物件情報を得られなかったり、物件の情報が少なく、検討されなかったりするため、買主を見つける機会が失われます。また、売却期間が長期化すると、買主から問題がある物件として認識されてしまうことも。そうなると、ますます売却が難しくなるでしょう。

売却期間が長引くと売却したいタイミングでできず、今後のスケジュールに影響するかもしれません。囲い込みは、売主にとって大きなデメリットといえるでしょう。

売却価格が下げられる可能性がある

売却価格が下げられる可能性がある点も、不動産会社による囲い込みのデメリットです。通常の不動産売買では、複数の不動産会社が競合することで、売却価格が上昇する可能性があります。また、複数の不動産会社から提示される価格を比較検討することで、相場を把握できるでしょう。

しかし、囲い込みによって競争相手がいなくなると、売主は不動産会社が提示する価格を受け入れざるをえない状況に。相場がわからないため、本来は高く売却できる物件にも関わらず、低い価格でしか売却できないおそれがあります。他にも、売却期間が長期化すると、不動産会社から「値下げをしましょう」と提示されることも。オーナーが気付かない間に囲い込みがおこなわれているため、知らない間に大きな損失を被っている可能性があります。

囲い込みによる買主のデメリット

不動産会社の囲い込みによって損失を被るのは、売主だけではありません。買主も気付かない間に購入機会を失っている可能性があります。具体的なデメリットを解説します。

自由に物件を選択できない可能性がある

不動産会社による囲い込みによって、買主が自由に物件を選択できないおそれがあります。例えば、囲い込みをおこなっている不動産会社が、自社で売りたい物件の情報のみを積極的に提供しているかもしれません。また、特定の物件しか内見ができない、内見ができても時間が短いなど、買主の選択肢を狭める行為をしている可能性も。囲い込みがおこなわれている場合、限られた物件のなかから選ばなければなりません。本来であれば出合えたはずの物件を購入できない可能性があるでしょう。

高額な物件を購入させられる可能性がある

高額な物件を購入させられる可能性がある点も、囲い込みによるデメリットです。仲介手数料は、物件の購入価格によって上限が決まります。不動産会社が仲介手数料を多く得るために、物件の購入価格を恣意的に設定する可能性もゼロではありません。物件を検討する際には同じ地域や築年数など、条件の近い物件の価格を調べてみましょう。似たような物件の価格を知ることで相場がわかり、必要以上に高額な物件の購入を避けられます。

国土交通省による囲い込みへの規制

不動産会社による囲い込みは、売主や買主に不利益をもたらします。そのため国土交通省は、より公平な不動産売買がおこなわれるよう、囲い込みの規制に乗り出しました。どのような内容なのでしょうか。

宅地建物取引業法施行規則の改正

国土交通省は、公平な不動産取引の実現を目指し、2024年6月に宅地建物取引業法施行規則の改正をおこない、2025年1月1日から施行されます。具体的には、不動産会社が売却依頼主に対して、レインズの取引状況などの最新の登録内容を確認するよう、周知することが求められます。またこの周知を、不動産会社がレインズに対象物件を登録し、登録証明書を交付する際におこなうことが望ましいとしています。さらに、対象物件について、取引状況などの登録内容が事実と異なる時は、指示処分の対象となることも盛り込まれました。

参考:宅地建物取引業法の解釈・運用の考え方(平成13年国総動第3号)新旧対照条文【令和7年1月1日施行】(PDF)

囲い込みに対する罰則や制裁措置

先述したように、レインズに登録されている取引状況などの内容が事実と異なる時は、不動産会社は指示処分の対象となります。指示処分とは、監督処分の一つで、不動産会社(宅地建物取引業者や宅地建物取引士)に対してある行為をすること、または行為してはならないことを命令すること。具体的には、差止めや禁止、改善命令などが挙げられます。法的な強制力があり、もし無視した場合には、営業停止処分などの罰則を受ける可能性があります。

囲い込みを防ぐための対策

不動産会社による囲い込みを防ぐために、できる対策をしておきましょう。本章では、5つの対策を解説します。

複数の不動産会社を比較検討する

まず媒介契約を結ぶ前に、複数の不動産会社を比較検討しましょう。比較検討することで、より自分に合った不動産会社を見つけられる可能性が高まります。相談をした時の対応や担当者との相性などもチェックしておきましょう。また、複数社から提示される価格を比較することで、物件の適正な価格を把握できます。適正な価格を把握できれば、相場より低い価格での売却や高い価格での購入を防げるでしょう。

信頼できる不動産会社を選ぶ

複数社を比較検討したうえで、信頼できる不動産会社を選びましょう。信頼できる不動産会社であれば、正確な情報を提供してくれます。また、自社だけでなくオーナーの利益を優先して、客観的なアドバイスをしてくれるでしょう。下記は、不動産会社を選ぶ際に押さえておきたいポイントです。

- 設立年数

- 取り扱っている物件の種類や数

- 取引している金融機関や不動産会社

- 口コミや評判

設立されてから年数が経っていたり、取り扱っている物件の種類や数が多ければ、知識や経験、実績が豊富であると見込めます。また、取引している金融機関や不動産会社が多ければ、ネットワークを活用して、よりよい取引ができる可能性も。最後に、口コミや評判も確認しておきましょう。実際に取引をしたことのある第三者からの評価は、不動産会社を選択するうえで、重要な判断材料となります。

レインズに登録されている情報を確認する

先述したように、専属専任媒介契約や専任媒介契約を結んでいる場合、不動産会社にはレインズへの物件情報の登録が義務付けられています。また、いずれかの媒介契約を結んでいる場合、売主はレインズの登録内容を確認が可能。物件情報が登録された時に発行される登録証明書に、確認画面を開くためのIDとパスワードが記載されています。不動産会社に任せきりにするのではなく、自身できちんと情報が正しく登録されているか確認してみましょう。ただし、情報が反映されるまでに時間がかかることもあるため、注意しましょう。

一般媒介契約を結ぶ

囲い込みを防ぐために、一般媒介契約を結ぶという方法もあります。一般媒介契約では、売主が複数の不動産会社に仲介を依頼できるため、不動産会社は囲い込みが難しくなります。ただし、この方法は、物件が人気でなければ難しい面もあります。例えば、広告宣伝費をかけて売却活動をしても、他社が先に買主を見つけた場合、仲介手数料は得られません。そのため、資産価値が低いと見込まれる物件の場合、積極的に売却活動がおこなわれない可能性も。一般媒介契約を結ぶ方法は、資産価値が高い物件の場合の選択肢となるでしょう。

買取保証を付ける際はよく検討する

買取保証を付ける際には、よく検討しましょう。買取保証とは、買主が見つからなかった場合に、不動産会社が物件を買い取ることを保証する契約のことです。これにより、もし買主が見つからなくても、確実に売却が可能となります。しかし、相場より低い価格で買い取られる可能性も。

また、買い取ったあとにハウスメーカーやディベロッパーに売却し、その後再販する際に専任媒介を受ける「専任返し」が起きやすくなります。確実に買い取ってくれるため、早期売却したい売主にとって、メリットがあるように感じられるでしょう。しかし、実際には囲い込まれて安く買い取られてしまい、不利益を被る可能性があります。そのため、買取保証を付ける際にはよく検討しましょう。

まとめ

本記事では、不動産会社による囲い込みについて解説しました。囲い込みは、不動産会社が売主と買主の両方から仲介手数料を得るために、意図的に売却活動を制限することです。特に専属専任媒介契約や専任媒介契約では、やりとりできる不動産会社が1社となるため、囲い込みがおこなわれやすくなります。

宅地建物取引業法施行規則の改正によって囲い込みが確認された不動産会社は、指示処分の対象となります。今後、囲い込みの改善に期待がされますが、まだ課題が多いことも現状です。

囲い込みにあわないためには、事前に複数の不動産会社を比較検討し、信頼できる会社を選ぶことが大切です。また、自身でも物件情報の登録が義務付けられているレインズを確認するようにしましょう。不動産会社に任せきりにするのではなく、自身でも売却活動がどのようにおこなわれているか、チェックすることが大切です。

物件を探す

執筆者

民辻 伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ