【初心者向け】路線価とは?調べ方や路線価図の見方、計算方法を解説

記事の目次

路線価とは?

「路線価」とは、路線に面する標準的な宅地の1平方メートルあたりの価額のことです。土地には定価がなく、複数の公的価格が存在します。計算の目的によって使用する基準が異なりますが、基準の一つである路線価は毎年1月1日時点の評価により、国税庁が毎年7月から8月に発表する価格です。地価公示価格の80%程度が目安となっており、路線価が定められている地域の相続税・贈与税にかかわる評価額を出すなど、土地を評価する際に用いられます。

土地の公的な価格として、路線価以外にも「公示地価」「標準地価」「固定資産税評価額」「相続税評価額」があります。

| 公示 価格 |

標準 地価 |

固定資産税 評価額 |

相続税 評価額 |

|

|---|---|---|---|---|

| 目的 | 一般の土地取引価格の指標となる価格 | 一般の土地取引価格の指標となる価格 | 固定資産税や不動産取得税などの算出基準 | 相続税や贈与税の算出基準 |

| 公表 機関 |

国土交通省 | 都道府県 | 市区町村 | 国税庁 |

| 評価 時点 |

毎年 1月1日 |

毎年 7月1日 |

3年ごとの 1月1日 |

毎年 1月1日 |

| 公表 時期 |

3月下旬 | 9月下旬 | 4月初旬 | 7月上旬 |

路線価図はこちらから閲覧できます。国税庁「路線価図・評価倍率表」

路線価に関連する主な指標

ここからは、路線価を用いて評価額を計算する際に出てくる指標を解説していきます。路線価の主な指標を把握しておけば、評価額シミュレーションや路線価図の見方をスムーズに理解できるでしょう。

- 奥行価格補正率

- 奥行長大補正率

- 正面路線価

- 側方路線価

- 側方路線影響加算率

- 借地権割合

上記項目ごとに解説していきます。

奥行価格補正率

奥行価格補正率とは、対象地の接面道路からの奥行距離(m)に応じて「奥行価格補正率表」に定められた補正率のことです。路線価に奥行価格補正率を乗じることで、1平方メートルあたりの評価額を算出できます。奥行価格補正率の数値は奥行距離や地区区分によって異なりますが、土地として利用しづらく用途が限られるものほど数値が大きくなる傾向にあり、奥行価格補正が適用されれば土地の相続税評価額が減額される減額補正率の一つです。詳しくは以下の表にて確認してください。

奥行価格補正率表

|

地区区分

奥行距離

(メートル) |

ビル街地区 | 高度商業地区 | 繁華街地区 | 普通商業・併用住宅地区 | 普通住宅地区 | 中小工場地区 | 大工場地区 |

|---|---|---|---|---|---|---|---|

| 4未満 | 0.80 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.90 | 0.85 | 0.85 |

| 4以上6未満 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.90 | |

| 6〃 8〃 | 0.84 | 0.94 | 0.95 | 0.95 | 0.95 | 0.93 | 0.93 |

| 8〃 10〃 | 0.88 | 0.96 | 0.97 | 0.97 | 0.97 | 0.95 | 0.95 |

| 10〃 12〃 | 0.90 | 0.98 | 0.99 | 0.99 | 1.00 | 0.96 | 0.96 |

| 12〃 14〃 | 0.91 | 0.99 | 1.00 | 1.00 | 0.97 | 0.97 | |

| 14〃 16〃 | 0.92 | 1.00 | 0.98 | 0.98 | |||

| 16〃 20〃 | 0.93 | 0.99 | 0.99 | ||||

| 20〃 24〃 | 0.94 | 1.00 | 1.00 | ||||

| 24〃 28〃 | 0.95 | 0.97 | |||||

| 28〃 32〃 | 0.96 | 0.98 | 0.95 | ||||

| 32〃 36〃 | 0.97 | 0.96 | 0.97 | 0.93 | |||

| 36〃 40〃 | 0.98 | 0.94 | 0.95 | 0.92 | |||

| 40〃 44〃 | 0.99 | 0.92 | 0.93 | 0.91 | |||

| 44〃 48〃 | 1.00 | 0.90 | 0.91 | 0.90 | |||

| 48〃 52〃 | 0.99 | 0.88 | 0.89 | 0.89 | |||

| 52〃 56〃 | 0.98 | 0.87 | 0.88 | 0.88 | |||

| 56〃 60〃 | 0.97 | 0.86 | 0.87 | 0.87 | |||

| 60〃 64〃 | 0.96 | 0.85 | 0.86 | 0.86 | 0.99 | ||

| 64〃 68〃 | 0.95 | 0.84 | 0.85 | 0.85 | 0.98 | ||

| 68〃 72〃 | 0.94 | 0.83 | 0.84 | 0.84 | 0.97 | ||

| 72〃 76〃 | 0.93 | 0.82 | 0.83 | 0.83 | 0.96 | ||

| 76〃 80〃 | 0.92 | 0.81 | 0.82 | ||||

| 80〃 84〃 | 0.90 | 0.80 | 0.81 | 0.82 | 0.93 | ||

| 84〃 88〃 | 0.88 | 0.80 | |||||

| 88〃 92〃 | 0.86 | 0.81 | 0.90 | ||||

| 92〃 96〃 | 0.99 | 0.84 | |||||

| 96〃 100〃 | 0.97 | 0.82 | |||||

| 100〃 | 0.95 | 0.80 | 0.80 |

奥行長大補正率

一方、奥行長大補正率は対象地と道路の接面部分の幅(間口距離)に対して、奥行距離が2倍以上である場合に適用される補正率のことをいいます。奥行価格補正率は「奥行距離」が基準となっているのに対し、奥行長大補正率は「間口と奥行距離の比率」が基準となっているため、比率が2倍を満たさず奥行が短い土地には適用されない点には注意しましょう。奥行長大補正率表は以下のとおりです。

奥行長大補正率表

|

地区区分

奥行距離 |

ビル街 地区 |

高度商業 地区 繁華街 地区 普通商業・併用住宅地区 |

普通住宅 地区 |

中小工場 地区 |

大工場 地区 |

|---|---|---|---|---|---|

| 間口距離 | |||||

| 2以上 3未満 |

1.00 | 1.00 | 0.98 | 1.00 | 1.00 |

| 3〃 4〃 | 0.99 | 0.96 | 0.99 | ||

| 4〃 5〃 | 0.98 | 0.94 | 0.98 | ||

| 5〃 6〃 | 0.96 | 0.92 | 0.96 | ||

| 6〃 7〃 | 0.94 | 0.90 | 0.94 | ||

| 7〃 8〃 | 0.92 | 0.92 | |||

| 8〃 | 0.90 | 0.90 |

正面路線価

正面路線価とは、対象地の正面に接している路線の路線価のことです。対象地に接しているのが1路線のみであれば、その路線の路線価が正面路線価となりますが、2つ以上の路線に接している場合は「正面路線」を決めて正面路線価を出す必要があります。路線価に奥行価格補正率を適用後、もっとも高い路線価を正面路線価として判断します。

各路線の地区に適用される奥行価格補正率を路線価に乗じて価格を出しますが、仮に金額が同じになった場合は、路線に接する距離が長いほうの路線を適用するのが原則です。

側方路線価

対象地が角地や準角地である場合の、正面路線ではないもう一方の路線を側方路線といい、その路線価を側方路線価といいます。つまり、「路線価×奥行価格補正率」で計算して価格の高いほうが正面路線価、低いほうが側方路線価です。なお、算出した金額が同じだった場合の決め方は正面路線価と同様です。

側方路線影響加算率

側方路線影響加算率とは、角地や準角地など正面と側方に路線がある土地を評価する際に、2路線に接していることによるよい影響を加味して計算するために側方路線価に乗じる割合のことです。正面路線と側方路線、どちらの路線価に乗じるかによって金額が大きく変わってしまうため、計算する際には十分注意しなければなりません。正面路線価と側方路線価の算出方法は先述のとおりで、側方路線による影響は以下の計算式です。

側方路線による影響=側方路線の路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率

なお、側方路線影響加算率は角地か準角地かによって数値が異なるほか、地区区分によっても異なります。そのため、国税庁のホームページ等で側方路線影響加算率表を確認しましょう。

借地権割合

土地の所有権を持つ人から、家を建てるためにその土地を借りる権利のことを借地権といいます。その土地の権利のうち、借地が何割を占めるかを示すのが借地権割合です。借地権割合は国税庁が30%から90%の間で10%刻みに定めており、割合が高いほうから順番にA、B、Cと記号が付けられ、Gまであります。

借地権割合の見方

| 記号 | 借地権割合 |

|---|---|

| A | 90% |

| B | 80% |

| C | 70% |

| D | 60% |

| E | 50% |

| F | 40% |

| G | 30% |

「600C」と記載されている場合、路線価は60万円/平方メートル、借地権割合は70%です。

借地権割合は地域によって異なり、都会などの土地の利用価値が高い地域であればあるほど高くなる傾向にあります。

路線価の調べ方・路線価図の見方

路線価は、国税庁が公開している「財産評価基準書 路線価図・評価倍率表 」から路線価図を閲覧でき、自分でも調べられます。路線価図の見方は以下のとおりです。

①対象となる土地が所在する都道府県をクリック(地図またはテキスト上)

②「1.土地関係」のすぐ下「路線価図」をクリック

③「土地所在の市区町村」をクリック

④地名横の路線価図ページ番号をクリックして対象地域の路線価図を見る

もしくは、ページ上部の「ご利用方法」右にある「この市区町村の索引図ページへ」をクリックし、対象地域をクリックして路線価図へ移動する

⑤対象地に面する道路上に記載されている数字とアルファベットを確認

数字の単位は千円で、例えば「840C」の840は840,000円/平方メートルとなる

路線価を用いた評価額シミュレーション

ここからは、さまざまな土地のパターンに応じたシミュレーションをおこない、評価額を計算していきましょう。土地の形状や面積、接道本数などはシンプルなものばかりでなく、土地によって異なります。具体的な数字を用いて計算していくので、ぜひ参考にしてください。

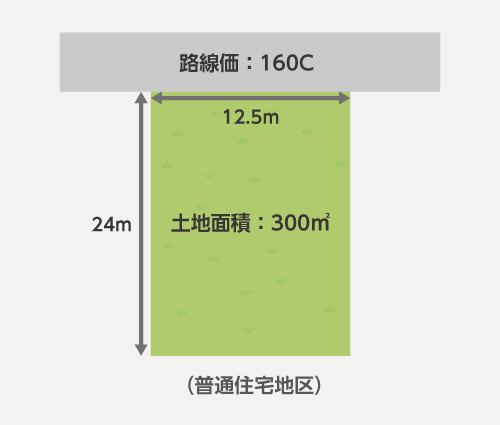

1つの道路に面している場合のシミュレーション

まず、計算式は以下を用います。

路線価×奥行価格補正率×土地面積

上の図のような場合、路線価「160C」は160,000円/平方メートル、上の奥行価格補正率表から補正率は0.97であることがわかります。したがって、計算式は次のようになります。

160,000×0.97×300=46,560,000

このため、評価額は46,560,000円です。

2つの道路に面している場合のシミュレーション

次に、2面道路に面している場合のシミュレーションをおこないます。以下では「正面と側方に面している場合」と、「正面と裏面に面している場合」の2パターンをご紹介します。

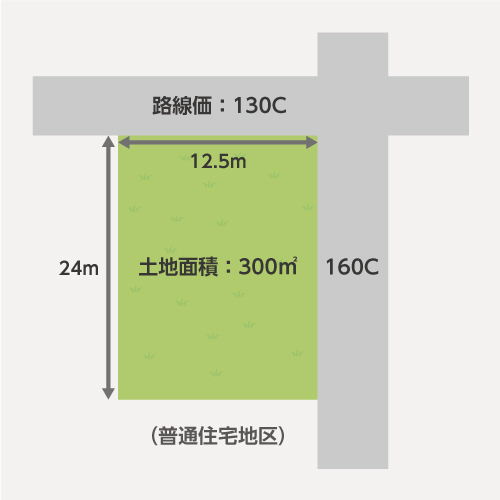

正面と側方に道路がある場合

計算式は以下のとおりです。

・正面路線価×奥行価格補正率…①

・側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率…②

・(①+②)×土地面積

まずは正面路線価と側方路線価を計算します。

160,000×1.00=160,000

130,000×0.97=126,100

金額の大きい160,000円/平方メートルのほうが正面路線価ということになり、一方の側方路線価のほうには側方路線影響加算率を乗じます。(普通住宅地区、角地の場合0.03)

126,100×0.03=3,783

したがって、

(160,000+3,783)×300=49,134,900

評価額は49,134,900円です。

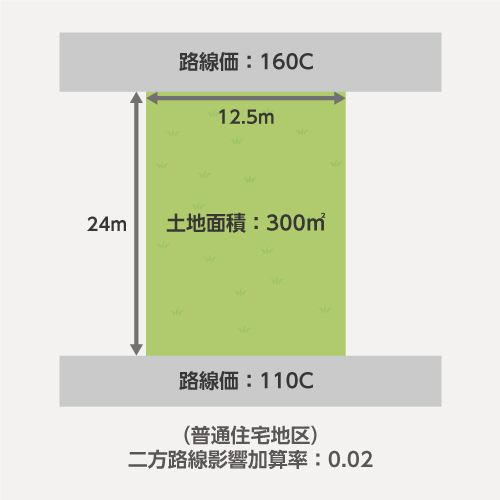

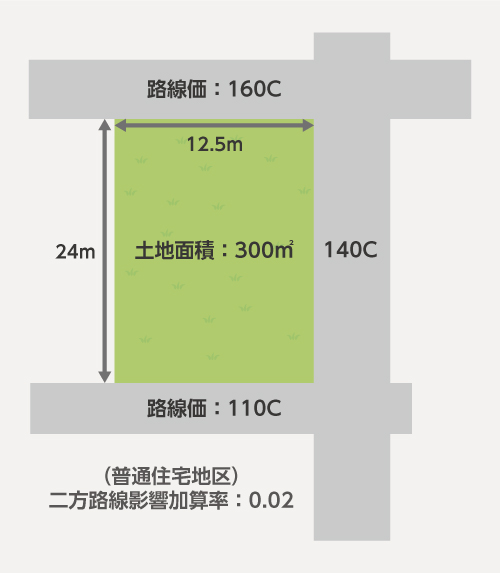

正面と裏面に道路がある場合

角地ではなく正面と裏面で道路に面している場合、計算式は次のようになります。

・正面路線価×奥行価格補正率…①

・裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率…②

・(①+②)×土地面積

先程と同様、正面路線価と裏面路線価を算出します。正面と裏面で面している場合、奥行距離が同じのため奥行価格補正率も変わりません。

160,000×0.97=155,200

110,000×0.97=106,700

155,200円/平方メートルのほうが高いため正面路線価となり、裏面路線価にはニ方路線影響加算率を乗じます。

106,700×0.02=2,134

したがって、

(155,200+2,134)×300=47,200,200

評価額は47,200,200円です。

3つの道路に面している場合のシミュレーション

3面道路に面している場合の計算式は次のようになります。

・正面路線価×奥行価格補正率…①

・側方路線価×奥行価格補正率×側方路線影響加算率…②

・裏面路線価×奥行価格補正率×二方路線影響加算率…③

・(①+②+③)×土地面積

図のような場合、まずは正面路線価を決めるための計算をおこないます。

160,000×0.97=155,200

140,000×1.00=140,000

110,000×0.97=106,700

155,200円/平方メートルがもっとも高いため正面路線価となり、側方路線価と裏面路線価にはそれぞれ加算率を乗じます。

140,000(側方路線価)×0.03=4,200

106,700(裏面路線価)×0.02=2,134

つまり、

(155,200+4,200+2,134)×300=48,460,200

評価額は48,460,200円です。

3つの道路と接していることは1面や2面よりも利便性がよくなるため、その分評価額も高くなる傾向にあります。

不整形地の場合のシミュレーション

整った長方形や正方形のような形状の土地のことを整形地といい、反対に複雑な形状で整っていない土地を不整形地といいます。また、形状だけでなくがけ地や傾斜地のような高低差のある土地なども、不整形地として扱う場合があります。不整形地の計算式はやや複雑なため、ここでは簡単な計算の手順のみご紹介しましょう。計算方法は以下の手順です。

- STEP 1地積区分を確認

- STEP 2かげ地割合を算出する(「かげ地」とは、想定整形地の不整形地以外の部分のこと)

- STEP 3不整形地補正率を求める

- STEP 4評価額の算出

なお、不整形地の評価額の計算方法は4通りあり、もっとも評価額が安くなる方法を採用することが認められています。

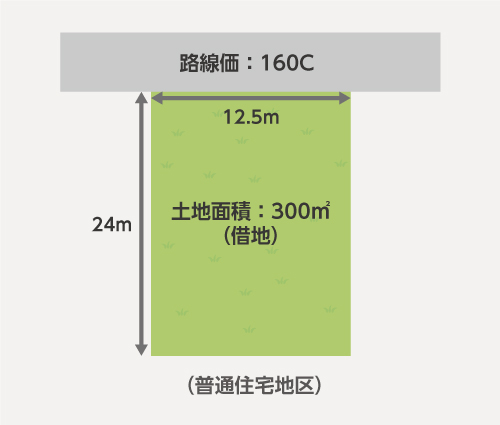

土地を借りている場合のシミュレーション

土地の所有者からその土地を借りて上物を建てている場合、借地権割合に従って評価額を算出します。これまで所有権のある土地の計算例だったため、路線価のアルファベットを気にせず数字のみで計算していました。しかし、数字の後ろに付いているA~Gまでの記号により割合が決められているのです。計算式は以下のとおりです。

(路線価×奥行価格補正率×土地面積)×借地権割合

上の図の場合、

160,000×0.97×300=46,560,000

路線価「160C」のCは70%となるため、

46,560,000×0.7=32,592,000

評価額は32,592,000円となります。

借地権の場合、所有権の土地と比べて評価額は下がる傾向にあります。不動産を購入する際、同条件の土地・建物であっても借地権の土地であるほうが割安であるのはそのためです。

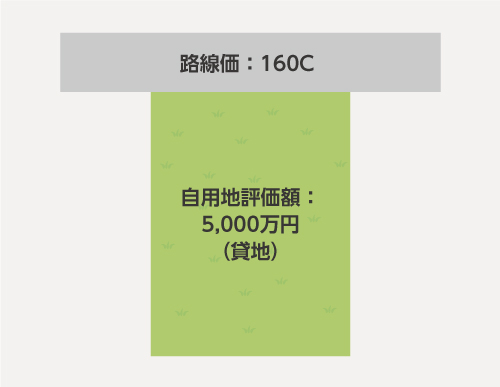

土地を貸している場合のシミュレーション

貸地の場合、土地を実際に使用しているのは借地権を持つ借地人のため、土地の所有者だとしてもすべての土地面積を自用地として使える状態と比べて評価額は下がります。貸している土地の評価額は、以下のような計算式です。

自用地評価額×(1-借地権割合)

この場合、

50,000,000×(1-0.7)=15,000,000

評価額は15,000,000円となります。

自用地と比べて大幅に評価額が下がることがわかります。土地の評価額が高い地域ほど、借地権割合も高くなるのが一般的です。

路線価がない地域はどうする?「倍率地域」とは?

倍率地域とは、路線価のない地域のことです。路線価は市街地に定められており、路線価図を見れば評価できます。しかし、倍率地域には路線価がなく、倍率方式を用いて評価するため倍率地域といわれるようになりました。倍率方式は、固定資産税評価額に国税庁が定めた評価倍率表に記載された倍率をかけて算出します。以下が計算式です。

相続税評価額=固定資産税評価額×倍率

倍率地域は地方の田園地域に多く、道路に面していない田んぼや畑のような土地を倍率方式で算出することが多い傾向にあります。

路線価以外の主な地価の指標

公的機関が公表している土地の価格には、路線価以外にも「公示地価」や「基準地価」があります。土地売買や公共事業の取得価格の基準となっているもので、実際の取引価格とは異なるものです。以下でそれぞれ解説します。

公示地価

公示地価は、毎年1月1日時点の評価が3月に公表される価格です。都市計画区域内を対象に2人以上の不動産鑑定士が鑑定し、それぞれの鑑定結果をもとに決定して国土交通省が公表します。公示地価は公共事業用地の取得や金融機関の担保評価価格算定の基準となっており、土地取引価格に対する指標となることが目的とされています。

基準地価

基準地価とは、各都道府県が主体となり毎年7月1日時点の評価が9月に公表される価格です。基準地価の場合は1人以上の不動産鑑定士が鑑定し、土地取引の指標が目的です。主に、一般の土地取引や地方公共団体・民間企業の土地取引に活用されます。また、公示地価とは異なり都市計画区域外も対象に含まれます。

まとめ

今回は、土地の評価基準となる路線価について解説しました。インターネット上で簡単に調べられるほか、計算方法も比較的シンプルなため、自宅の土地がおおよそいくらなのか、現時点での価値を専門家に頼らず自分で調べることも可能です。不動産売却時や購入を検討している土地があるなど気軽に調べたい場合には、ぜひ活用してみましょう。