中間省略登記とは?トラブルや違法になる?メリット・注意点も含めてわかりやすく解説!

本記事では中間省略登記とは何なのか、中間省略登記をそもそもおこなってもよいのか、注意点についても詳しく解説します。

記事の目次

中間省略登記とは?

中間省略登記とは、不動産登記において申請の一部(申請件数)を省く方法のことです。

本来は売買する不動産の所有権移転が複数ある場合、所有権が移転した順番に従って登記を進めなければなりません。中間省略登記は所有者の変遷を正確に登記する方法ではありませんが、旧来の実務においては登記申請が受理されるケースもあり、実際に利用されてきました。

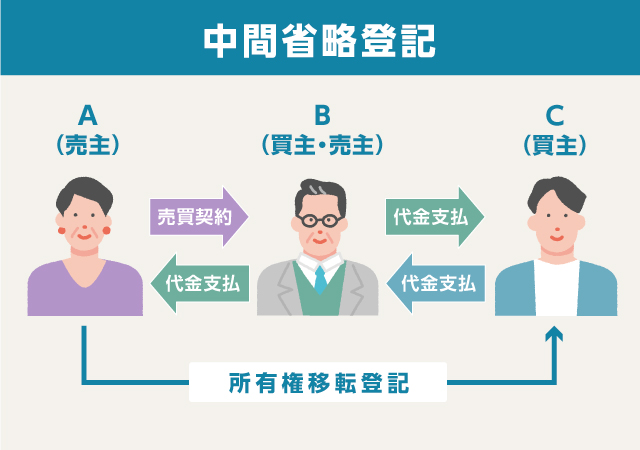

Aは不動産登記上の「所有者」で、最終的な買主はCです。その間に、買主であり売主でもあるBが存在します。なお、Bは多くの場合、不動産会社です。

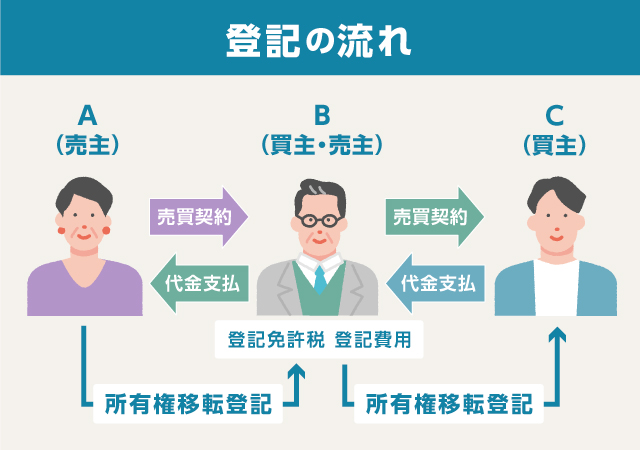

通常の不動産登記の流れ

本来、不動産登記は売買契約がされるごとにおこなわれ、所有権の取得・移転の経緯を反映させなければなりません。そのため、「A(売主)からB(買主・売主)への所有権移転」と「B(買主・売主)からC(買主)への所有権移転」の2つの登記がおこなわれる必要があります。この場合、2回分の登録免許税や手数料が余分にかかるでしょう。

中間省略登記のメリット

先述したように登記上の所有者がA(売主)のまま、2連件の売買契約が成立したうえで代金支払いを(同時に)両件とも完了してしまえば、登記は「A(売主)からC(買主)」でいいのではないかという発想が生まれます。これが、「中間省略登記」です。この中間省略登記にはどのようなメリットがあるでしょうか。以下で説明します。

節税できる

中間省略登記をおこなうことで節税につながります。通常の不動産取引では2回、所有権移転登記の費用が発生します。しかし、中間省略登記をおこなうことで、登記費用を抑えることが可能です。

登記をおこなうことで課税される税金である、「登録免許税」は、登記申請書に末尾の頁として収入印紙を貼り付けた用紙を綴る納付方法が一般的です。計算法方法や税率、減税措置は見直されることもありますが、不動産の固定資産評価額をもとに算定されます。

現在、登録免許税額は、固定資産税の評価額の1,000分の20です。(土地については、2026年3月31日までの間に登記を受ける場合1,000分の15)そのため、3,000万円の土地であれば45万円。所有権移転登記申請が2件であれば、2件の申請にそれぞれこの金額を納付することになります。

契約上、買主負担とされる場合、中間省略登記をおこなうとB(買主・売主)が登録免許税を節約できるということです。

第三者に成約価格を知られない

中間省略登記ではそれぞれの売買契約が別なので、売買契約書も「A(売主)とB(買主・売主)で交わす物」と「B(買主・売主)とC(買主)で交わす物」の2枚作成されます。そうすると、登記上ではA(売主)からC(買主)に所有権移転がおこなわれますが、最初の売買価格はC(買主)にわかりませんし、最後の売買価格はA(売主)にわかりません。

そのためB(買主・売主)はどれだけの利益を得たかをA(売主)およびC(買主)に知られることがありません。

司法書士報酬の節約

※司法書士報酬は地域により商慣習に違いがあることもありますが、買主負担が一般的です。

中間省略登記のデメリット

B(買主・売主)にとってメリットのある中間省略登記ですが、デメリットもあります。詳しく見てみましょう。

権利が移転する経過が正しく反映されない

※後述の相続登記の中間省略では事情が多少変わります。

売主は代金を回収するまで時間がかかる

中間省略登記では、A(売主)B(買主・売主)間の契約だけでは登記申請に進行しません。

(買主・売主)C(買主)間でも契約が結ばれないと登記の申請に進行されないため売買代金の決済もその時までできません。

この場合、最終的な買主が見つからずに売れない場合、A(売主)はいつまで経っても代金を回収できないのでしょうか?

AB間の契約で決済期日を明確にしておき、期日までに最終の買主が見つからなければ、B(売主・買主)が自己資金で買い取るというような契約になっていない限り、A(売主)はいつまでも代金を回収できないことになりかねません。

中間省略登記は原則認められていない

不動産登記法では、基本的に物権変動の経過はそのまま登記簿に反映させる必要があります。ただし、不動産登記法上、登記申請書には必ずしも、契約書やそれに準ずる内容の書類(登記原因証書)を添付する必要がなく、B(買主・売主)についての記載がない申請書副本で代用することができたため、現在の登記名義人Aを「登記義務者」、新しい登記名義人Cを「登記権利者」として、登記申請することも可能でした。

しかし、2005年の不動産登記法の施行で、不動産登記をおこなう際、申請書副本ではなく「登記原因証明情報」が必要添付書類になりました。これは、旧法の「登記原因証書(契約書や売渡証書など)」に相当するもので、買主と売主の住所・氏名、売買される不動産の概要、所有権が移転したことなど「登記の原因となる事実又は法律関係」を簡潔に記した書類を指します。

こうして、登記原因証明情報を必ず添付することなり、従来の中間省略登記はできなくいということになりました。

※「売渡証書」や「契約書(と領収書)」は現在も「登記原因証明情報」として添付可能です。

裁判所も中間省略登記を認めていたか?

以前は裁判所(最高裁判例)も中間省略登記を認めていたと説明されることがあります。これは、最高裁の1965年9月21日判決等を示すものですが、この判決は「登記名義人及び中間者の同意がある場合はできる」が「本件においては、登記名義人の同意について主張、立証がない」としています。

しかし、これら旧法下の判決は当然、「申請書副本」の提出が認められていたことを前提としているものです。

また、登記は当事者たちの共同申請のほか、それが出来ない場合には判決を得て最終の所有者が単独申請をすることもできます。

そのため、これらの判決は、後者の趣旨の判決であり、登記所に中間省略登記の共同申請があった場合に、上記同意があることを理由として、登記官に中間省略登記の申請どおりの登記をする義務を負担させる趣旨の判決ではありません。(2008年3月27日東京高裁判決などが示す考え)

新・中間省略登記とは?

不動産業界からは、不動産登記法改正後も「中間者」の登記を省略したいという需要がありました。そこで2006年12月、内閣府規制改革・民間開放推進会議は不動産登記法改正前と同様に登録免許税節税のメリットなどを持つ不動産登記を実現し、不動産の流動化を促進する観点から、法務省との間で「第三者のためにする契約」と「買主の地位の譲渡」の場合には、A(売主)からC(買主)への直接の移転登記申請が可能であることを確認しました。これが、「新・中間省略登記」とも呼ばれるものです。以下で、この2つの方法についてご説明します。

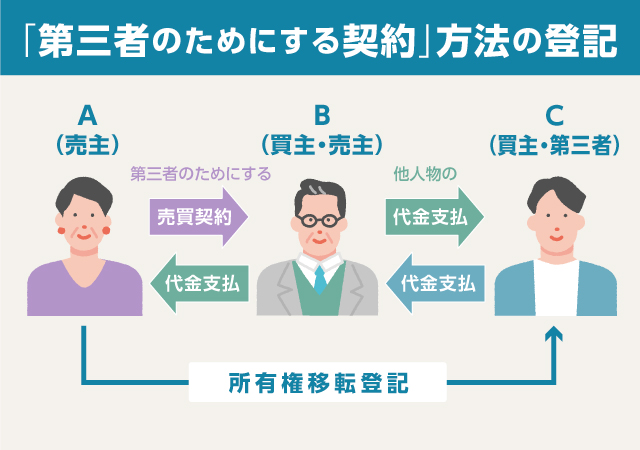

第三者のためにする契約

「第三者のためにする契約」とは、「新・中間省略登記」をおこなうにあたり、A(売主)とB(買主・売主)との売買契約に「所有権はA(売主)からB(買主・売主)の指定する者に直接移転する」という特約を付けることです。以下より流れを詳しく見ていきましょう。

- STEP ①A(売主)B(買主・売主)間で第三者のためにする売買契約(民法第537条)を締結します。この売買契約には、「A(売主)がB(買主・売主)の指定する者に対して不動産の所有権を直接移転する」特約が付されています。

- STEP ②B(買主・売主)C(買主)間では他人物の売買契約(民法第561条)を締結します。

- STEP ③B(買主・売主)はC(買主)を第三者に指定します。

- STEP ④C(買主)はA(売主)に対し不動産の所有権の移転を受ける旨の意思表示をします。

- STEP ⑤C(買主)がB(買主・売主)に売買代金を支払います。

- STEP ⑥B(買主・売主)がA(売主)に対し代金を支払います。A(売主)B(買主・売主)間の上記売買契約特約ではこの代金受領をもって、所有権はA(売主)からC(買主)に移転するものとされています。

※宅地建物取引業者は他人物売買契約の締結が禁止されていますが、A(売主)と売買契約をしている場合は認められています(宅地建物取引業法第33条の2)。B(買主・売主)はC(買主)とは「受益者の地位」を売買することになります。

※③、④、⑤、⑥は同日に一括でおこなうことをイメージしてください。

※登記原因は「年月日(所有権移転の日)売買」ですが、登記されるこの「売買」はA(売主)B(買主・売主)間の「第三者のためにする売買契約」のことなので、「登記原因証明情報」に的確に申述する必要があるのは上記の①、③、④、⑥で足ります。

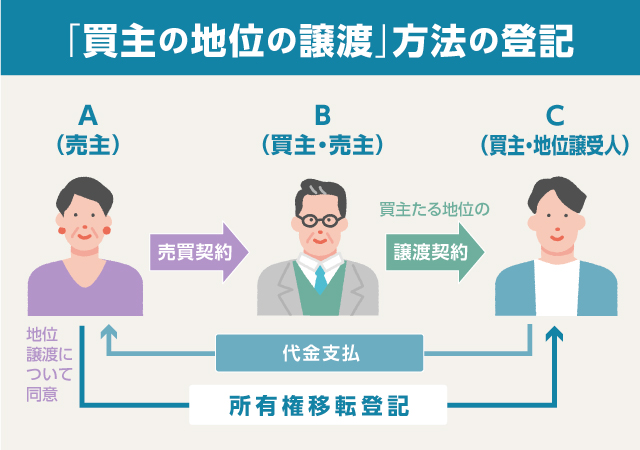

買主の地位を譲渡

「新・中間省略登記」をおこなううえで、「C(買主・地位譲受人)の地位の譲渡」手続きをしなければなりません。具体的には以下のとおりです。

- STEP ①A(売主)B(買主・売主)間で、「代金支払時に所有権が移転する」と特約されている売買契約を締結します。

- STEP ②B(買主・売主)C(買主)間で上記売買契約の買主の地位を譲渡する契約を締結します。A(売主)がこれに承諾します。

- STEP ③C(買主)がA(売主)に対し代金を支払うとA(売主)からC(買主)に所有権が移転します。

※現在の民法では第539条の2に定められているものです。

※譲渡契約にも対価の支払いがともなうことが通常かと思われますが、こちらも「登記原因証明情報」に記述される必要はありません。

新・中間省略登記の注意点

新・中間省略登記はこれまで説明したとおり、法律的には問題ない手法ですが、注意しなければならない点もいくつかあります。

重要事項説明の義務が免除されるケースがある

※2020年の民法改正でこのような担保責任は「瑕疵担保責任」から「契約不適合責任」と表現や法律の詳細が改められています。

当初、「第三者のためにする契約」「買主の地位の譲渡」におけるBC間の契約が「売買契約」なのかには議論がありました。内閣府・法務省・国土交通省の協議や宅建業法施行規則の一部改正などを経て、「第三者のためにする契約」では第二契約が「(他人物)売買契約」であれば、宅建業者たるBは宅地建物取引業法の規律を受けることになりました。

しかし、「第三者のためにする契約」における第二契約が売買契約以外の契約である、あるいは「買主の地位の譲渡契約」である場合には、宅建業法の規制が及びません。

このように、新・中間省略登記では、C(買主)は自らの法的地位を十分に理解したうえで、契約をおこなう必要があります。

中間者は所有権を取得せず決済をすることになる

新・中間省略登記の「第三者のためにする契約」では、C(買主)はB(買主・売主)に、B(買主・売主)はA(売主)に代金を支払います。仮にA(買主)が悪意を持って、B(買主・売主)の決済後、C(買主)以外の他の人に所有権を転移する可能性も考えられます。このようなリスクを防ぐために、A(売主)B(買主・売主)と、B(買主・売主)とC(買主)が同時決済することが重要です。

売主は代金の回収に時間がかかる

新・中間省略登記の「第三者のためにする契約」では、A(売主)と不動産会社であるB(買主・売主)が売買契約を締結したあと、B(買主・売主)とC(買主)が売買契約を締結しなければ、A(売主)に代金は支払われません。

そのため、A(売主)はC(買主)が見つからない限り、代金を回収することができないでしょう。

新・中間省略登記に必要な書類

ここでは司法書士に登記申請代理を依頼することを前提として、新・中間省略登記に必要な書類について説明します。この場合少し特殊なのは、司法書士に登記を依頼する者はA(売主)とC(買主)になるものの、登記原因証明情報にはB(買主・売主)の署名捺印等も必要という点です。司法書士に登記原因証明情報の作成を依頼する者はA(売主)、B(買主・売主)、C(買主)の三者になりますし、三者間の残金決済取引の立会依頼の趣旨もあるのが通常でしょう。

登記原因証明書類

本来、登記原因証明情報は売買契約書で問題ありません。しかし、契約書には登記所の調査には関係のない条項も多く含まれている他、領収書の添付も必要です。中間省略登記では2通になるため、司法書士が別途起案するのが通常です。登記の目的(所有権移転)、登記の原因(売買で所有権が移転した年月日)、登記権利者(C)、登記義務者(A)、不動産の表示等を記載し、登記の原因となる事実、法律関係について記載します。

A(売主)の権利証

A(売主)の権利証とは「登記済証」、または「登記識別情報通知」が挙げられます。これらは、A(売主)の登記の完了時にA(売主)に交付されている書類です。通常、登記を司法書士に依頼した場合は、「登記済権利証」「不動産登記権利情報」などと表題された司法書士事務所作成の冊子にとじ込まれています。

登記済証とは申請書(副本)や売買契約書、あるいは「売渡証書」と表題された書類に、法務局が「登記済権利証」と押印している書類です。

また、登記識別情報通知はその旨が表題されている書類で、12桁の英数のパスワードを通知しているものです。目隠しシールが施されていたり、袋とじになっていたりします。司法書士に登記を依頼する場合はそのまま渡してください。

いずれも、登記名義人の本人確認手段として添付を要求されるものです。

A(売主)の印鑑を証する書類

個人の場合は市区町村長の作成、法人の場合は登記所の作成にかかわるもので、代表者の印鑑登録を証明する書面のことです。登記義務者(A)の申請意思を証明するために添付し、A(売主)は司法書士の委任状にこの印鑑を押印します。

C(買主)の住所証明書類

C(買主)の住所氏名を登記するために、住民票の写しや戸籍の附票が必要です。

代理権限証明書

所有権の移転登記を司法書士に依頼する場合は、委任状が必要です。また、A(売主)やC(買主)が会社や法人である場合は、会社法人等番号の提供が求められます。

その他

司法書士が登記申請代理を受任する場合、依頼者の方の本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカード等)の提示を受ける必要があります。

中間省略登記についてよくある質問

中間省略登記に関して、よくある質問をまとめました。

中間省略登記のメリットは?

中間省略登記のメリットは、通常2回必要な所有権移転登記が1回で済むため、登記に必要な手数料や税金を抑えることができる点です。不動産登記時に発生する登録免許税は、「固定資産税評価額×税率」で計算されるため、不動産評価額が高くなるほど節税効果も高くなるといえるでしょう。

また、中間省略登記は司法書士への報酬の節約にもつながります。登記申請代理人として司法書士に所有権移転登記業務を依頼する場合、B(買主・売主)は登記が不要となるため、その分の報酬は支払う必要がありません。

登記上はA(売主)からC(買主)に直接所有権が移転しますが、それぞれ個別に売買契約がおこなわれるため、B(売主・買主)にとってはA(売主)からいくらで買い、C(買主)にいくらで売り、いくら利益を得たのか知られることがない点も中間省略登記のメリットです。

中間省略登記と新・中間省略登記の違いは?

従来の中間省略登記は、現行法下では禁止されています。ただし、新・中間省略登記において、その手続手法自体は政府が民法と不動産登記法に基づいて詳細を考案し、法務省も認めているものです。そのため、登記所との関係では申請の受理に不安はありません。

不動産を相続した時に中間省略登記をしてもいい?

売買を登記の原因とする所有権移転登記と違い、相続を原因とする所有権移転登記は「中間省略登記」ができる場合があります。

例えば、甲名義の不動産をまず乙が相続し、次に乙を丙が相続したとしましょう。この場合、登記原因を「〇年〇月〇日乙相続、×年×月×日相続」として、甲名義から登記申請1件で丙名義に移転が可能です。中間省略と言っても、「権利変動の過程」自体は「登記原因」の部分にきちんと登記されているわけです。

「乙(が)相続」というのは、法定相続人が複数いても、遺産分割協議等で乙のみが単独で相続した場合も含みます。最終の相続以外の相続について、複数名が相続している場合には、一件の申請では登記することができません。

まとめ

本記事では中間省略登記についてメリットやデメリット、新・中間省略登記との違いについて解説しました。

(新・)中間省略登記については、節税効果などがある方法ですが、注意点も多くあります。トラブルに巻き込まれないよう、契約前に仕組みを十分に理解し、不明点は中間に入る不動産会社に相談しましょう。

物件を探す