住宅ローンの借り換え手数料はどれくらい?種類や相場、安く抑える方法を解説!

本記事では、住宅ローンの借り換えにかかる手数料はどれくらいなのか、相場や安く抑える方法を解説します。面倒くさいからとそのままにしていると、返済が苦しくなる可能性もあります。早めに対策をとっておきましょう。

記事の目次

どのような場合に住宅ローンを借り換えるべき?

まず、どのような場合に住宅ローンの借り換えを検討するべきなのかについて、3つのケースをご紹介します。

金利が上がっている時

金利が上がっている時に住宅ローンの借り換えをすることは有効です。住宅ローンを変動金利で借りている方は、金利の上昇によって返済額が高くなってしまうこともあるでしょう。その場合、より金利の低い住宅ローンに借り換えることで、返済額を抑えられます。一般的に、金利差が1%以上あると、借り換えの効果があるとされています。実際に1%金利が下がった時の返済額をシミュレーションしてみましょう。

<条件>

借入金:3,000万円

返済期間:20年

返済方式:元利均等方式

金利:全期間固定

| 金利 | 1.91% | 0.91% |

|---|---|---|

| 月々の返済額 | 15万489円 | 13万6,767円 |

| 利息 | 611万7,384円 | 282万3,971円 |

| 総返済額 | 3,611万7,384円 | 3,282万3,971円 |

シミュレーションしてみた結果、利息が約330万円減ったことにより総返済額が減り、月々の返済額は1万3,722円下がりました。

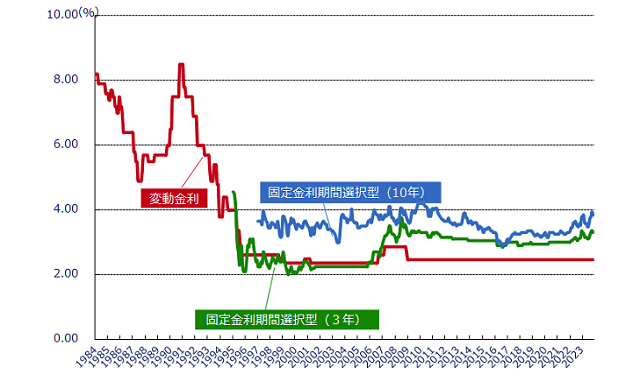

また、変動金利を選択している方は、固定金利の住宅ローンに借り換えるのも一つです。ただし、これは変動金利と借り換え後の固定金利が同じくらい、もしくは固定金利の方が低い場合に限ります。次の図は、金利タイプ別にみた住宅ローン金利の推移です。

例えば、住宅金融支援機構の「フラット35」はマイナス金利政策以降、金利が大きく引き下げられているため、過去の変動金利より現在の固定金利のほうが低い可能性もあります。この場合に変動金利から固定金利に借り換えると、返済額がずっと変わらないため、経済的負担を減らすと同時に、金利の変動に惑わされることもなくなるため、精神的にも楽になるでしょう。

団体信用生命保険の保障内容を変更したい時

住宅ローンを借り換えるタイミングとして、団体信用生命保険(以降、団信)の保障を手厚くしたい時もおすすめです。団信とは、住宅ローンの返済中に死亡または高度障害状態になった場合、ローンの残債を金融機関が代わりに返済してくれる保険です。住宅ローンを契約する際、原則として団信の加入を求められますが、基本的には返済の途中で団信の内容を変更することはできません。団信には「ガン特約付き」や「8大疾病保障付き」などさまざまな特約が付いた商品もあるので、団信の保障内容を変更したい場合は、住宅ローンの借り換えをして、希望する保障内容の団信に変更するとよいでしょう。

ただし、年齢や健康状態によっては、希望する団信に加入できない場合もあります。保障内容によっては、金利が上乗せされるものもあるため、保障内容と金利のバランスを考えたうえで、検討しましょう。

毎月の返済額を減らしたい時

毎月の返済額を減らしたい時も、借り換えを検討すべきタイミングです。「子どもが大きくなり教育費がかかるようになった」「収入が減り、住宅ローンの返済が厳しくなった」など、住宅ローンを契約した時から、家計の収支状況に大きな変化があり、少しでも毎月の返済額を減らしたい時は借り換えを検討してみましょう。

一般的に、次に挙げる3つの条件が揃っていれば、借り換えによって毎月の返済額が減るとされています。

- 住宅ローンの残高が1,000万円以上ある

- 返済期間が10年以上ある

- 金利差が1%以上ある

しかし、3つの条件のすべてを満たしていなくても、場合によっては返済額が減らせる可能性があります。不動産情報サイト アットホームの「借換え試算」を利用すれば、返済額がいくら減るのかシミュレーションできるため、ぜひお試しください。

住宅ローン借り換え手数料の種類と相場

住宅ローンを借り換える際には、さまざまな手数料がかかります。本章ではどういったものがあるのか、相場がどれくらいなのかを手続きごとに解説します。借り換え後の返済額だけでなく、手数料を考慮したうえで、借り換えるかを検討しましょう。

現在の住宅ローン手続きにかかる費用

住宅ローンを借り換える際には、現在契約している住宅ローンを完済しなければなりません。その際にかかる費用としては次のようなものがあります。

- 全額繰上返済手数料

- 保証会社事務手数料

それぞれの手数料にはどのくらいの金額がかかるのか、詳しく解説していきます。

全額繰上返済手数料

全額繰上返済手数料とは、住宅ローンの残高を一括で返済する際に、金融機関に支払う手数料のことです。手数料の金額は、金融機関によって異なります。下表にメガバンクとネット銀行で2社ずつ手数料をまとめました。

| 金融機関 | 全額繰上返済手数料 |

|---|---|

| 三菱UFJ銀行 | インターネット:1万6,500円(税込) テレビ窓口:2万2,000円(税込) 店頭窓口:3万3,000円(税込) |

| 三井住友銀行 | インターネットバンキング:5,500円(税込) 窓口の専用パソコン:1万1,000円(税込) 窓口の書面:2万2,000円(税込) |

| auじぶん銀行 | 変動金利:無料 固定金利:3万3,000円(税込) |

| イオン銀行 | 5万5,000円(税込) |

変動金利であれば無料というところもあれば、一律で5万5,000円かかるところもあり、金融機関によってさまざまです。また、手続きの方法によって手数料を変えている金融機関もあります。ご自身が契約している住宅ローンの全額繰上返済手数料はどうなのか、ホームページなどで調べてみるとよいでしょう。

保証会社事務手数料

保証会社事務手数料とは、住宅ローンの全額繰上返済にともない、保証料の返戻手続きの事務費用として支払う手数料です。住宅ローンの契約時に、全期間分の保証料を一括で支払っていた場合、残りの返済期間分の保証料が戻ってきます。保証料を金利に上乗せしていた場合や、保証料が保証料事務手数料に満たない場合には、保証料が戻ってくることがないため、かかりません。

先ほどと同じ4社の保証会社事務手数料をまとめました。

ネット銀行はそもそも保証会社を利用していない、利用していても金利に含めることが多いことから、戻ってくる保証料がありません。保証会社事務手数料がかかるところは、税込で1万1,000円が多いようです。

新しい住宅ローンの手続きにかかる手数料

住宅ローンの借り換え時には、新しいローンの手続きにも手数料がかかります。はじめて住宅ローンを組んだ時と内容は同じですが、あらためて確認していきましょう。

印紙税

新しく住宅ローンを組むことになるため、契約書に印紙税が必要となります。印紙税は借入額によって異なります。具体的には下記のとおりです。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 |

|---|---|---|

| 10万円超〜50万円以下 | 400円 | 200円 |

| 50万円超〜100万円以下 | 1,000円 | 500円 |

| 100万円超〜500万円以下 | 2,000円 | 1,000円 |

| 500万円超〜1,000万円以下 | 1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円超〜5,000万円以下 | 2万円 | 1万円 |

| 5,000万円超〜1億円以下 | 6万円 | 3万円 |

| 1億円超〜5億円以下 | 10万円 | 6万円 |

| 5億円超〜10億円以下 | 20万円 | 16万円 |

| 10億円超〜50億円以下 | 40万円 | 32万円 |

| 50億円超 | 60万円 | 48万円 |

引用:国税庁 不動産売買契約書の印紙税の軽減措置

なお、2024年3月31日までに作成される売買契約書については、軽減措置が取られています。また、Web上で契約を結ぶ場合には、紙での売買契約書が発行されないため、印紙税はかかりません。

融資事務手数料

融資事務手数料とは、新しい住宅ローンの融資を実行するために必要な手続きにかかる費用のことです。融資事務手数料は「定額型」と「定率型」の2種類あります。「定額型」とは、その名のとおり、借入金額に関係なく、一定の金額を支払うタイプです。一方、「定率型」とは借入金額の一定の割合を支払うタイプです。メガバンクとネット銀行各社の融資事務手数料をまとめてみました。

| 金融機関 | 融資事務手数料 | 備考 |

|---|---|---|

| 三菱UFJ 銀行 |

定率型 借入金額の2.2%(税込) |

|

| 三井住友 銀行 |

定率型 借入金額の2.2%(税込) |

|

| auじぶん 銀行 |

定率型 借入金額の2.2%(税込) |

|

| イオン 銀行 |

定率型 借入金額の2.2%(税込) 定額型 11万円(税込) |

定率型の最低取扱手数料 22万円(税込) 定額型は借入利率に 0.2%上乗せ |

定率型では、借入金額の2.2%を融資事務手数料として支払う金融機関が多いようです。取り上げた金融機関では、イオン銀行が定額型も採用しており、11万円(税込)となっています。金融機関によっても異なるため、事前に調べておきましょう。

保証料

保証料とは、住宅ローンの融資を保証する保証会社に支払う手数料のことです。保証会社は、万一契約者が返済できなくなった場合に、契約者に代わって残りの債務を返済する義務を負います。金融機関によっては、保証会社を利用していない場合もあり、その際には保証料は必要ありません。なお、保証料は借入金額や返済期間によって変わります。

抵当権設定登記の手続きにかかる費用

住宅ローンを契約する際、金融機関が、契約者が返済できなくなった場合に、担保として不動産を差し押さえる権利を取得します。この権利が抵当権です。住宅ローンを借り換える際には、現在借り入れている金融機関の抵当権を抹消し、新しく借り入れる金融機関の抵当権を設定する必要があります。

この抵当権の登記手続きの際にかかる費用について、詳しく解説していきます。

抵当権抹消費用

まずは現在設定されている金融機関の抵当権を抹消しなければなりません。抵当権の抹消には、「登録免許税」という税金がかかり、不動産1つにつき1,000円かかります。例えば、土地と住宅のそれぞれに抵当権が設定されていれば、2,000円必要です。

抵当権設定費用

次に新しく借り入れる金融機関の抵当権を設定しましょう。設定する際にかかる登録免許税は下記の計算式で求められます。

登録免許税=借入金額×0.4%

もし2,500万円の住宅ローンを借り入れる場合は、10万円となります。

司法書士への報酬料

抵当権の抹消や設定などの登記手続きを司法書士に依頼する場合、報酬料が必要となります。相場としては5〜10万円程度です。費用を抑えるために自分で手続きをすることも可能ですが、書類の収集や作成など、専門的な知識が必要となる場合があります。知識や経験のある専門家に依頼するほうが安心でしょう。

その他の費用

これまでに説明してきた以外にも、必要となる費用があります。例えば、団体信用生命保険料、火災保険料などです。一つずつみていきましょう。

団体信用生命保険料

住宅ローンを借り換える際、現在加入している団体信用生命保険を引き継ぐことはできません。なぜなら、新しい住宅ローンを借り入れる金融機関を経由して加入するためです。一般的には、団信の保険料は金利に上乗せされていることが多いため、追加で支払う必要はありません。しかし、特約をつける場合には追加費用がかかることもあるため、気をつけましょう。

火災保険料

住宅ローンを借り換えても、現在加入している火災保険は継続できます。その場合には、火災保険料はすでに支払っているため、必要ありません。しかし、住宅ローンの借り換えと同時に火災保険を見直す場合には、新しく加入するため必要となります。保険料は住んでいる地域や、物件タイプ、補償範囲などによって異なります。一般的には年間5万円前後が相場とされています。

地震保険料

住宅ローンを契約する際、火災保険の加入は必須ですが、地震保険は任意となっています。しかし、日本は世界でも有数の地震大国のため、これまで加入をしていなかった方は、借り換えを機に加入を検討するのもいいでしょう。ただし、地震保険は単独での加入はできません。火災保険に付帯する形で契約することになるため、借り換えを機に地震保険に加入したい場合は、新しく火災保険を契約しなおしましょう。なお、地震保険料は、建物の構造や住んでいる地域によって異なりますので、補償内容や保険料はしっかり確認しましょう。

借り換え手数料を安く抑える方法

これまで借り換えの際にかかる手数料を見てきましたが、意外とかかると思われた方もいるのではないでしょうか。できれば手数料は安く抑えたいですよね。本章では、借り換えにかかる手数料を安く抑える方法を解説します。

借り換える前に一部繰上げ返済をする

借り換えにかかる手数料を安く抑える方法として、借り換える前に「一部繰上げ返済」をするという方法があります。なぜ借り換えるのに繰上げ返済をするのかと思われるかもしれません。しかし、先述したように、融資事務手数料(定率型)は、借入金額の2.2%としている金融機関が多くありました。借り換える前に一部繰上げ返済をし、新しく借り入れる住宅ローンの借入金額を減らせば、手数料は安くなります。

例えば、借入残高が2,000万円だったところを、一部繰上げ返済して1,500万円にしたとしましょう。本来であれば44万円だった融資事務手数料が、33万円になります。ただし、金融機関によっては一部繰上げ返済をする際にも手数料がかかるため、融資事務手数料の減額分より上回らないように注意しましょう。

手数料や保証料が安い住宅ローンを選ぶ

借り換えにかかる費用を安く抑える方法として、手数料や保証料が安い住宅ローンを選ぶことがあります。融資事務手数料や保証料は金融機関によって異なり、保証料を不要としているところもあります。複数の金融機関を調べ、安いところを選ぶといいでしょう。ただし、将来的に繰上げ返済をしようと思っている場合にかかる手数料など、長期目線で考えた全体的な費用を見ることが大切です。

報酬料の安い司法書士に依頼する

登記手続きは、報酬料の安い司法書士に依頼することで、手数料を安く抑えることができます。報酬料は司法書士によって異なるため、複数の司法書士から見積もりを取るとよいでしょう。しかし、報酬料ばかりに目を向けるのではなく、実績や評判もきちんと調べておくことが大切です。

借り換え手数料を用意できない時の対処法は?

住宅ローンを借り換える際には、さまざまな手数料がかかるため、負担を感じる方もいるでしょう。資金を用意できない時はどうしたらいいのでしょうか。本章では、借り換えにかかる費用を用意できない時の対処法を解説します。

新しく借り換える住宅ローンに手数料を上乗せする

借り換えにかかる費用が用意できない時には、新しく借り換える住宅ローンに上乗せする方法があります。しかし、すべての住宅ローンで手数料を含めて借り入れられるわけではありません。住宅ローンの借入金を、借り換えにかかる費用に使用してよいのか、事前によく確認しておきましょう。auじぶん銀行やイオン銀行では、登記費用、火災保険料、印紙代などの諸費用も含めて借り入れができます。

保証料内枠方式を利用する

保証料内枠方式とは、保証料を契約前に一括で支払うのではなく、金利に上乗せして支払う方法です。上乗せできるのは保証料分だけですが、まとまった資金を用意するのが難しい場合には有効でしょう。しかし、金利が上乗せされるため、借り換える前と経済的な負担が変わらない場合もあります。事前にシミュレーションしたうえで、検討しましょう。

戻し保証料で支払う

借り換えのために今借り入れている住宅ローンの全額繰上返済をおこなった際に、保証料が戻ってくることがあります。その戻ってきた保証料を、借り換えにかかる費用の支払いにあてる方法です。しかし、保証料が戻ってくるのは、住宅ローンの契約時に一括前払いをしている時のみです。戻し保証料だけで、借り換えにかかる費用のすべてをまかなうのは厳しいでしょう。しかし、手持ち資金に余裕がない方にとっては助けになります。

まとめ

本記事では、住宅ローンの借り換えにかかる手数料について解説しました。現在借り入れているローンの全額繰上返済手数料や新しく借り入れるローンの融資事務手数料など、種類はさまざまです。借り換えたあとの返済金額と、借り換える際にかかる費用をシミュレーションし、借り換えのメリットが得られるかをよく検討しましょう。手数料を安く抑える方法も解説しましたので、参考にしてみてください。

物件を探す

執筆者

民辻伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ