年収600万で住宅ローンを無理なく返せる額はいくら?借入額を決めるポイントを解説

記事の目次

年収600万円で無理なく返せる額はいくら?

年収が600万円の場合、問題なく返済できる金額はいくらなのでしょうか。まずは借入限度額から確認してみましょう。

年収600万円の借入限度額

借入限度額を計算するにあたって、指標となるのが「返済負担率」です。返済負担率とは、収入に対する住宅ローンの返済額が占める割合を指します。例えば、住宅金融支援機構の「フラット35」では、年収400万円以上の場合、返済負担率は35%以下としています。

年収600万円で当てはめてみると、年間210万円(月々17.5万円)が上限となります。もし下記の条件で借りた場合、融資を受けられる金額は5,807万円です。

<条件>

金利:全期間固定1.4%

返済期間:35年間

返済方式:元利均等方式

月々返済額:17.5万円

平均的な借入額

住宅ローンの平均的な借入額はどれくらいなのでしょうか。借入額を決める際、年収倍率が基準の一つとして取り上げられることがあります。年収倍率とは物件価格が年収の何倍にあたるかを示した数値で、一般的に5〜6倍が適正といわれており、次の式で求められます。

年収倍率 = (物件価格) ÷ (申込者の年収)

年収600万円とすると、物件価格は3,000万〜3,600万円となります。住宅金融支援機構の「2022年度 フラット35利用者調査」によると、物件タイプ別の平均借入額と年収倍率は以下となります。

| 中古 戸建 |

中古 マンション |

注文 住宅 |

土地付 注文住宅 |

建売 住宅 |

マンション | |

|---|---|---|---|---|---|---|

| 世帯 年収 |

529万円 | 621.5万円 | 623.7万円 | 659.5万円 | 593.8万円 | 844.2万円 |

| 年収 倍率 |

5.7倍 | 5.9倍 | 6.9倍 | 7.7倍 | 6.9倍 | 7.2倍 |

| 融資金 | 2291万 9,000円 |

2,509万 4,000円 |

2,967万 2,000円 |

4,017万 7,000円 |

3,184万 9,000円 |

3,691万 8,000円 |

| 1カ月あたりの予定返済額 | 8万 2,400円 |

9万 500円 |

10万 2,500円 |

13万 1,700円 |

10万 9,400円 |

13万 2,200円 |

| 総返済 負担率 |

20.4% | 19.7% | 21.9% | 25.6% | 23.9% | 22.1% |

中古マンションと注文住宅が世帯年収600万円前後で、借入額は2,500〜3,000万円となっています。返済負担率も20%程度であり、無理なく返せる額といえそうです。

土地付注文住宅にいたっては土地代が入るため、4,000万円を超えており、借入額は高額です。年収倍率を見ても、借入額と比例しており、土地付注文住宅が一番高く、中古戸建て・中古マンションが低い傾向にあります。

住宅ローンの借入額を決める時のポイント

住宅ローンの借入額を決める時のポイントは、大きく2つあります。借入期間と金利タイプです。借入額は一度決めてしまうと、途中で変更ができません。慎重に決める必要があるため、まずはこの2つが借入額にどのように影響を与えるのかを見ていきましょう。

借入期間

借入期間は、月々の返済額を抑えるために重要なポイントです。期間が長くなるほど、月々の返済額は少なくなります。しかし、元本の減りが遅いため、その分利息がかかることになり、結果として総返済額は多くなります。そのため、月々の返済額と総返済額のバランスを考えて、借入期間を決めるようにしましょう。

借入期間別での年収600万円の返済シミュレーション

借入金額を2,500万円とした時の返済シミュレーションをしてみました。

<条件>

金利:全期間固定1.4%

借入金額:2,500万円

返済方式:元利均等方式

| 借入 期間別 |

20年 | 25年 | 30年 | 35年 |

|---|---|---|---|---|

| 毎月の 返済額 |

11万 9,490円 |

9万 8,813円 |

8万 5,085円 |

7万 5,327円 |

| 年間 返済額 |

143万 3,880円 |

118万 5,756円 |

102万 1,020円 |

90万 3,924円 |

| 総返済額 | 2,867万 7,470円 |

2,964万 3,984円 |

3,063万 618円 |

3,163万 7,290円 |

借入期間が20年では月々の返済額は11万を超えますが、35年では7万円台となり、月々の返済額が約4万円減ります。経済的な負担は軽減されるでしょう。しかし、総返済額をみると、約300万円増えています。月々の返済を減らすか、総返済額を減らすか、どちらを重視するべきかよく考えましょう。

金利タイプ

金利タイプも住宅ローンの返済額に大きな影響を与えます。次の3つのタイプがあります。

全期間固定金利

借入時から完済時まで金利が変わらないタイプです。金利は高くなりますが、経済状況や景気に左右されないため、返済額が変わりません。返済の見通しが立てやすいため、子どもの進学や老後の生活などライフイベントにも対応しやすくなります。

固定金利期間選択

借入時から一定期間は固定金利で返済し、期間を過ぎたあとは変動金利になるタイプです。金融機関によっては、再度固定金利期間を選択することも可能です。固定金利期間は返済額が一定になるため、返済計画を立てやすくなります。

変動金利

6カ月ごとに金利が見直され、変動していくタイプです。元利均等方式を選んだ場合、5年ルールと125%ルールが適用される場合があります。5年ルールとは、家計の負担を減らすため、変動金利でも最初の5年間は金利が一定にするというもの。

また、125%ルールとは5年後の見直し時に借入金利が上昇していても、見直し前の返済額の1.25倍が上限となるというものです。変動金利は金利が低い傾向にあり、国土交通省の「令和4年度 民間住宅ローンの実態に関する調査 結果報告書」によると、76.2%が変動金利を選択しています。

金利タイプ別での年収600万円の返済シミュレーション

金利タイプが変わると、返済額がどのように変わるのかシミュレーションしてみましょう。

<条件>

借入金額:2,500万円

返済期間:35年

返済方式:元利均等方式

| 変動金利 | 固定期間10年 | 全期間固定金利 | |

|---|---|---|---|

| 金利 | 当初5年:0.3% 残り30年:2.2% |

当初10年:0.9% 残り25年:2.2% |

1.4% |

| 毎月の 返済額 |

当初5年 :6万2,710円 6〜10年目以降 :7万8,387円 11年目以降 :8万5,813円 |

当初10年間 :6万9,412円 11年目以降 :8万838円 |

7万5,327円 |

| 10年後 残高 |

1,934万4,870円 | 1,861万1,020円 | 1,905万7,911円 |

| 総返済額 | 3,420万9,643円 | 3,258万787円 | 3,163万7,290円 |

変動金利タイプをみると、5年ごとに返済額が変わっていきます。6〜10年目は125%ルールが適用されており、当初5年間の返済額の1.25倍となっています。11年目以降は固定期間10年よりも返済額が多くなっています。さらに、10年後の残高、総返済額ともに一番多くなっています。

固定期間金利も最初の10年間は金利が低いため、返済額は抑えられますが、10年を過ぎると8万円を超えます。住宅ローンの返済は長期に渡るため、さまざまなライフイベントにも対応できるよう、ご自身の状況に合った金利を選ぶことが大切です。

無理なく返せる住宅ローンの額を決める時の注意点

年収600万円で住宅ローンを組む時、無理なく返せる額を決めるにはどうすればいいのでしょうか。本章では注意点を解説します。

返済額を家賃並みにしない

「家賃を払うなら同じ額で住宅ローンを払って、家を自分の資産にしたほうがいいのでは」と考える方もいるでしょう。しかし、家賃と同じなら無理なく払い続けられると考えるのはやや軽率です。なぜなら固定資産税も支払わなければならないからです。

固定資産税は、固定資産評価額に標準税率の1.4%をかけて求められます。年に4回、または一括で支払わなければなりません。いくらくらいになるのか、不動産会社の担当者に確認しておきましょう。

また、マンションを購入した場合は、管理費や修繕積立金が別途かかります。一戸建ての場合には、管理費などはありませんが、自分自身で修繕費を積み立てる必要があります。修繕費の目安としては15年サイクルで100〜200万円程度。これらを住宅ローンとは別に月々積み立てなければなりません。家賃と同等の住宅ローンを組んだ場合、家計が苦しくなる可能性があります。毎月の返済額は家賃以下に抑えるようにしましょう。

ライフイベントを想定した返済計画を立てる

住宅ローンを組む際に、無理なく返済できる金額を決めるためには、ライフイベントを想定した返済計画を立てる必要があります。

具体的なライフイベントとしては、子どもの進学や老後の生活が挙げられます。特に老後は誰しも迎える問題です。昨今2,000万円問題が話題となりましたが、もし35歳で購入し、65歳で定年を迎えるとした場合、30年で2,000万円を貯めるとすると、月々約5万5,000円を積み立てなければなりません。

また、老後だけでなく、趣味や旅行など、生活に潤いを与えるための資金も必要です。住宅ローンの返済額が高ければ、こういったライフイベントに対応できなくなってしまいます。将来のライフイベントにいくらぐらい必要なのかを考慮したうえで、返済額を決めるようにしましょう。

シミュレーションの借り入れ可能額をもとに計算しない

住宅ローンのシミュレーションにはいろいろな種類があります。なかでも年収から借り入れ可能額を試算するシミュレーションは、いくら借りられるのかを知るために利用する方も多いでしょう。しかし、これは「金融機関が貸してもよいと判断した上限の金額」です。自分の家計にとってのベストではありません。ライフイベントや他の借り入れ状況なども踏まえてシミュレーションする必要があります。

返済負担率だけに縛られない

返済負担率だけに縛られないようにしましょう。一般的に無理のない返済負担率は20%以下とされています。しかし、マイカーローンや教育ローンなど、他の借り入れがある場合は、それらも含めて考える必要があります。

例えば、年収600万円(手取り470万円と仮定)で、すでに月々10万円(120万円/年)の返済があるとしましょう。さらに月々11万円(132万円/年)の住宅ローンを組むとすると、月にして21万円(252万円/年)、返済負担率は50%を超えてしまいます。返済負担率はあくまで目安の一つです。他の借り入れ状況も考慮して、返済額を決めましょう。

変動金利は金利の上昇も考慮する

変動金利の住宅ローンを組む際には、金利の上昇も考慮して無理のない返済計画を立てましょう。金利が下がった時は問題ありませんが、上がった時には返済額が増えるため、家計の負担となります。

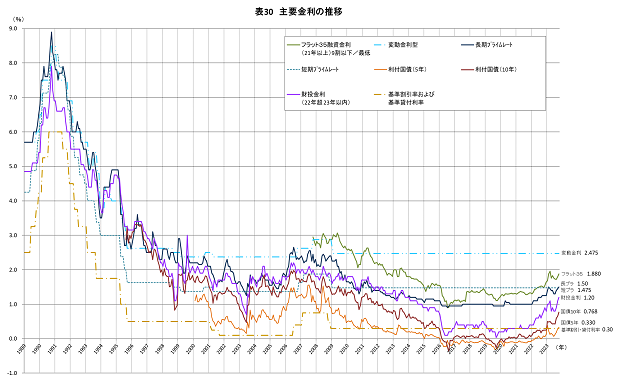

金利の変動幅を見ると、2009年からは横ばいですが、1990年には8%とかなり大きな数字となっています。変動金利を選ぶ場合は、金利の上昇がどれくらいまでなら無理なく払えるのか、金融機関やファイナンシャルプランナーなど専門家に相談してみましょう。

世帯年収600万円で住宅ローンを無理なく返すための対策

住宅ローンを無理なく返すために、できることがあります。本章では3つご紹介します。

頭金を用意する

頭金を用意すると、借入額を減らし、月々の返済額を抑えることができます。先述したように、住宅ローンの返済額は、借入額と金利、借入期間によって決まります。頭金を用意しなかった時と500万円用意した時でシミュレーションしてみましょう。

<条件>

借入金額:2,500万円

借入期間:35年

金利:1.4%(全期間固定)

返済方法:元利均等方式

| 頭金なし | 頭金500万円 | |

|---|---|---|

| 月々の返済額 | 7万5,327円 | 6万261円 |

| 総返済額 | 3,163万7,290円 | 2,530万9,844円 |

頭金を用意すると、月々の返済額が1万円以上下がりました。また、総返済額も頭金の額以上に減っています。このように、頭金を用意すると、月々の返済額が抑えられます。しかし、月々の負担を減らしたいからといって、頭金を入れすぎると、万が一の際に使えるお金がなくなってしまいます。病気やケガをして働けなくなった時の備えなど、手元にはある程度残しておきましょう。

収入合算やペアローンを利用する

収入合算やペアローンで住宅ローンを組むと、借入額を増やすことが可能です。借入額が増えたからといって、上限まで組むのではなく、収入が多いほうだけで返済ができるようにすれば、無理のない返済が可能でしょう。

また、ペアローンの場合は、夫婦それぞれが住宅ローン控除を受けられるため、税負担も軽くなります。しかし、事務手数料がかかったり、夫婦それぞれ審査を受ける必要があるなど、デメリットもあります。それぞれの状況や希望に合わせて検討しましょう。

住宅ローン控除を活用する

住宅ローン控除とは、年末の住宅ローン残高に応じた所定の控除率をかけ、納めた所得税や住民税から払い戻される制度です。手続きさえすれば、確実に戻ってくるため、忘れずに申請しましょう。ただし、控除を最大限に受けるために、借入額を増やすのは元も子もありません。ご自身の状況に合った借入額を決めたうえで、活用しましょう。

まとめ

年収600万円といっても、ご家庭の事情はそれぞれ違います。無理なく返済できる金額を決めるためには、今後のライフイベントを踏まえ、借入期間や金利タイプを慎重に選択しなければなりません。大切なのは住宅を購入することではなく、購入したあとの生活です。借入額は変更できません。「住宅を買ったはいいけど生活が苦しい……」といった状況にならないためにも、専門家のアドバイスも受けながら、ご自身に合った無理のない返済額を決めましょう。

物件を探す

執筆者

民辻伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ