上がり框とは?“ある・ない”それぞれのメリット、高さの目安やおしゃれな施工事例を紹介

記事の目次

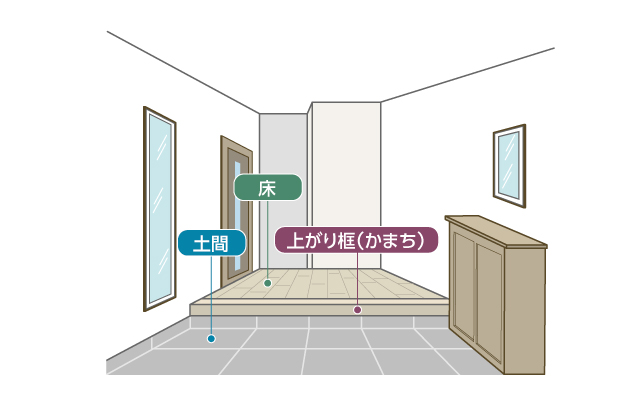

上がり框とは?

上がり框とは、玄関の土間から室内の床までの段差部分に、沿うような形で取り付ける枠材を指します。上がり框はおもに玄関と部屋との境目を示す役割があり、元々室内では靴を脱ぐ文化のある日本では、古くから取り入れられてきた建築様式の一つでもあります。また日本は比較的湿度が高く、湿気対策として床の高い住居が浸透してきたこともあり、かつてより床材の断面を隠す美観の意味でも上がり框が取り入れられています。

上がり框の高さの目安は?

上がり框の高さの目安としては、一戸建ての玄関に取り付ける場合であれば、18cm前後を基準とするのが一般的。これは国土交通省が提示する、「高齢者が居住する住宅の設計に係る指針」により、高齢者も含めた安全確保として18cm以下が望ましいとされているためです。ちなみに接地階にない玄関(マンションなど共同住宅の住戸)では、11cm以下が推奨されています。

こうした点から考えると、上がり框は10cm~20cm前後、高くても30cm程度にするのが目安でしょう。特に法的な制限があるわけではありませんが、あまりに高すぎても足腰の負担になりやすいので、こうした基準も参考にしながら検討してみてください。

上がり框がある玄関のメリット

前述にもあるように、上がり框は玄関と室内の境界線や美観などの役割をはじめ、快適な住まいに向けたさまざまなメリットがあります。

土や砂ぼこりを室内に入れない

そもそも上がり框を取り付けるような、段差を設けた玄関となる場合、土間からの砂ぼこりやゴミなどが室内に入りづらい利点があります。また上がり框は、室内の床材に出っ張るように取り付けることが多く、土間との境目部分に汚れが留まるため、部屋に塵が入るのを防いでくれる効果も見込めます。

靴が脱ぎ履きしやすくなる

上がり框があると、玄関でちょうど腰をかけられる場所にできます。玄関から室内までに段差や上がり框がないと、そのまま立って靴を脱ぎ履きするか、地べたに座り込むような姿勢になります。上がり框で腰をかけられると、靴を脱ぎ履きする姿勢も楽になりやすいのもメリットです。

玄関をおしゃれに見せられる

先ほども出てきたように、上がり框は室内に使われる床材の断面を保護して、見た目をきれいに整える意味もあります。さらに室内の床や土間の素材にあわせたデザイン性の上がり框を取り入れることで、見た目のアクセントになっておしゃれな雰囲気を演出できるのもメリット。また上がり框によるカバーがあることで、床材のトゲなどを防ぐこともでき、美観と同時に安全性が高くなる利点もあります。

来客の際、コミュニケーションの場として使える

上がり框があることで玄関に腰をかけやすくなり、ちょっとした立ち話もしやすくなるのが特徴です。例えば、ご近所さんと軽く世間話をしたり、学校の家庭訪問時などの応接間として使えたり。上がり框によって、気軽なコミュニケーションスペースを作れるのもメリットでしょう。

上がり框がない玄関のメリット

ここまでに見てきたように上がり框を設ける利点はいくつもありますが、反対にあえて取り付けないことで生じる効果もあります。以下の点も考慮しつつ、上がり框が必要なのか検討してみましょう。

バリアフリー化できる

そもそも玄関と室内との段差を設けなければ、家を出入りする際の障壁をなくすことができ、バリアフリーにつながります。車いすでの出入りがしやすく、また足腰に負担をかけたくない時にも、玄関の段差がないことで移動しやすくなるのもメリットです。高齢者や小さなお子さんが転んで落ちる心配もなく、安全にも配慮しやすいでしょう。

玄関を広く使うことができる

上がり框がないことで、室内と玄関との境目がなくなる分、空間がつながって広々として見える効果が見込めます。すっきりと開放的に見えるうえに、2つの空間の境界線がないことで、それぞれのスペースをまとめて広く使いやすくなるのもメリットでしょう。

掃除がラクになる

玄関に段差がないことで、全自動のお掃除ロボットも使いやすく、機器の転落などの心配もありません。バリアフリー化によって、掃除の手間も省きやすくなり、家事の負担を軽減できる効果も見込めます。

上がり框の種類は?

上がり框に使われるデザインや材質はさまざまで、見た目の好みや用途などに応じて、どのようなタイプにするのか検討する必要があります。ではここからは、上がり框の種類として代表的な例をご紹介していきます。

上がり框の形状は?

上がり框でよく見られる形状としては、おもに次のようなものがあります。

直線タイプ

直線タイプは、上がり框のなかでも特に王道で、正面の玄関に対して真っすぐ平行に取り付けるシンプルな形状です。どのような内装にも合いやすく、デザインにも飽きにくいので、どちらかといえばシックで落ち着いたイメージにしたい時におすすめです。

斜めタイプ

正面から見て対角線上に伸びているタイプで、室内側に向けて広がるような形状から、全体が広々とした印象にできるのが特徴です。玄関の手前と奥にそれぞれ広いスペースができ、土間や通路に何か荷物を置きたい時にも、比較的便利な形状です。

L字タイプ

文字どおりL字を描くような角を付けた形状で、2辺に腰をかけられる段差ができるタイプです。例えば片側は通路、もう片側は居室につないだり、廊下+荷物が置ける空きスペースにしたりなど、出入り口に何か機能性をプラスアルファしたい場合におすすめ。なおスペースが取られやすいので、比較的広い玄関に向いています。

曲線タイプ

円形上のカーブ型や、S字に波打つウェーブ型など、丸みのある曲線の形状で取り付けるタイプです。やわらかなで明るい印象になりやすく、洋風のデザインにも合いやすいのが特徴。おしゃれで個性的な雰囲気を出したい時におすすめできます。

変形タイプ

例えば、コの字を描くような凹型や、土間側に出っ張る台形型など、少し特殊なタイプを取り入れる場合もあります。玄関や室内の間取り、用途などに応じて変形的に取り付けたり、個性派のデザイン感を出したりしたい時によく見られます。

上がり框の素材は?

上がり框の素材として使われやすいのは、大きく分けると次のような3種類があります。

木材

木材は、フローリングの素材と合わせて選びやすく、シンプルに仕上がりやすいのが特徴です。木の種類はもちろん、上がり框の厚さによっても雰囲気が変わるので、薄めの合板タイプやしっかりと重厚な無垢材など好みのデザインに応じて選ぶようにしましょう。またフローリングの素材に統一するとスタイリッシュですが、あえてアクセント的に、高級感のある木材を取り入れるなどの方法もあります。

石材

どこか上品な印象を出したい時には、ツヤ感のある石材を使うのもおすすめです。土間部分に石材を使用している場合には、その素材に統一して取り入れるケースも多く見られます。また石材の模様も幅広くありますが、なかでも斑調の御影石や流線柄がエレガントな大理石が王道です。

タイル

よりデザイン性が高く、ユニークな印象にしたい時にはタイルを使うのもおすすめ。さまざまな模様を取り入れやすく、上がり框を目立たせてアクセントにしやすいのも特徴です。また石材と同じく、土間にタイルを使用している場合には、その素材に合わせて取り入れるケースもあります。

上がり框の設置に向いている人は?

では実際に、どのような玄関にしたい場合に上がり框が適しているのか、以下から簡単にまとめていきます。

室内と室外をきっちり分けたい人

玄関と部屋がフラットになっているよりも、きちんと境目を作って室内空間を切り分けたいのであれば、上がり框を取り入れるのがおすすめです。上がり框には、外部との境界線としての役割もあり、家に戻ってふと腰をかけた際にはほっと安らげる効果もあります。外出時と帰宅時のメリハリをしっかりと付けたい場合にも適しているでしょう。

玄関をきれいに保ちたい人

玄関に段差と上がり框があることで、前述にもあるように、外からのゴミが家のなかに入り込みづらくなる効果があります。フラットになっていると天気が悪い日には雨の水滴や泥なども入ってきやすいため、玄関近くの汚れが気になる場合にも上がり框はおすすめです。室内への出入り口付近をなるべく汚したくないのであれば、上がり框を活用してみるとよいでしょう。

玄関をおしゃれにしたい人

上がり框があることで、玄関の見え方は大きく変わります。特に室内までの出入り口に段差があると、全体的に立体感が出やすく、どこかおしゃれな印象にしやすいのも特徴。さらに上がり框の形状や素材を工夫することで、ちょっとした高級感や個性的なデザイン性なども演出できます。玄関の雰囲気にこだわりたい時には、上がり框を使ってセンス感を出すのもいい方法です。

おしゃれな上がり框の施工実例

では以下からは、上がり框を設置する際の参考にできる、おしゃれな施工事例をピックアップしてご紹介していきます。

ミニマムだけどコンパクトになりすぎない斜めタイプ

こちらは斜め型の上がり框を取り入れることで、室内への出入り口付近の開放的な広がり感を演出している事例です。ナチュラルな印象のフローリングに合わせた上がり框を使うことで、白を基調とした玄関全体の明るい雰囲気もぐっと増しており、やわらかなイメージにつながっています。

LDKが丸見えにならない斜めタイプ

こちらはリビングダイニングに直結した玄関口になっていることから、あえて斜め型の上がり框を設置することで、目隠しをしている事例です。リビングダイニング側でない壁に沿って、斜めの上がり框を取り付けることで、プライベートな居住空間から目線がそらせるように工夫されています。

室内と室外をはっきりと分けさせた直線タイプ

こちらはシンプルな直線タイプの上がり框で、段差かつ土間側への出っ張りを広く付けることで、境界線をしっかりと明確にしている事例です。こちらの上がり框も、フローリングの床材に統一して全体を落ち着いたトーンにまとめることで、スタイリッシュな印象にもなっています。

玄関土間と廊下を統一させた直線タイプ

こちらは直線の上がり框で、玄関ホールに収納スペースを設けている事例です。また真正面には姿見を置くことで、奥行き感を演出して開放的な印象にしているのも特徴。さらに土間と玄関ホールの床材を合わせることで、空間が広く見えるように工夫されています。

ガレージを兼ね備えた広い玄関に合わせた変形タイプ

こちらは、玄関の土間を使って広いガレージを設けている事例で、上がり框はその形状に合わせて変形型になっています。直線でS字を描くような形状となっており、ガレージでちょっとした作業がしたい時にも腰をかけたり道具を置いたりなど、便利に使えるスペースになっています。

優しい雰囲気を与える湾曲タイプ

こちらの事例では、湾曲型の上がり框を活用し、部屋に入ってすぐのワークスペースと通路を緩やかに切り分けています。直線のL字ではなく、円形にカーブした上がり框により、やわらかでどこか個性派な雰囲気も演出できているのが印象的です。

椅子としても利用できる使い勝手のよいL字型タイプ

こちらはL字型の上がり框により、ちょっとしたシューズクロークのようなスペースを設けている事例です。外出時に使いやすいアイテムの収納はもちろん、L字型の上がり框で2辺を使えるようにすることで、ほっと腰をかけやすい空間にもなっています。

まとめ

上がり框は、日本の住まいでは当たり前のように取り入れられていますが、実はさまざまな役割や機能のあるものです。例えば屋外からの汚れを防ぎやすいなど、いくつものメリットがあり、快適な住まいにつながりやすい効果も多数。ただしバリアフリーにしづらい分、注意しておきたい部分も少なからずあります。また上がり框の取り入れ方も幅広くあるので、どのように設置するのが最適なのか、じっくり計画してみることも大切です。ぜひ本記事を参考に、上がり框を活用した心地よい住まいづくりも検討してみてくださいね。

注文住宅を建てる