オフィス移転の流れ・スケジュールを解説!費用と注意点、チェックリストを大公開

記事の目次

オフィス移転をする前に考えるべきこと

せっかくオフィスを移転したのに満足できずに再度移転を考えるようなことがないよう、事前に押さえるべきポイントを挙げます。しっかりと理解しておきましょう。

理想の働き方を思案する

オフィス移転に理想の働き方がどのように関わるのか、疑問に感じる人もいるでしょう。理想的な働き方とは、他部署と積極的にコミュニケーションをして連携をとりたい、従業員には伸び伸びと仕事をしてもらいたい、などが挙げられます。こういった理想的な働き方を掲げずオフィスを移転しても、結局は不満が残ることになります。まずはどのようなオフィスで、どのように働くのが理想かを考えてみましょう。

現在のオフィスの不満点をまとめる

現在のオフィスの不満点をまとめてみます。最初に考えた理想と比較して改善すべき点をリストアップします。オフィスが狭い、会議室が少ない、休憩できるスペースがないなど、現在のオフィスの不満点を新しいオフィスに移転後に改善していきます。不満点をまとめて、改善すべきポイントの優先順位を考えてみましょう。

オフィス移転の目的を明確にする

改善ポイントがわかれば、オフィスを移転する際の目的が明確となります。人員の拡充で広いスペースが必要なのか、セキュリティの高い物件にしたいのかなど、目的をはっきりさせておけば、物件選びもスムーズに進みます。

オフィス要件を整理する

数人の会社でも、机などの什器やパソコンなどの移転を全部自前でおこなうのは大変な労力がかかります。通常は法人向けの引越し会社に移転を依頼しますが、以下のような移転の要件をまとめておくと、引越し会社との意思疎通もスムーズに進みます。

- 予算

- 移転人数

- オフィス面積

- 実施時期

- 依頼範囲

オフィス移転は何カ月前から準備する?

オフィスを移転する際は、8カ月から1年前くらいから準備をするようにしましょう。特にポイントは現在のオフィスの契約です。契約期間の満了前に解約できない契約もあります。また期間満了前に解約する場合でも、解約の申し出は通常6カ月前までにしなければならないことが多いため、契約の条項をよく確認しましょう。希望する物件がすぐに見つからないこともあります。現在のオフィスの契約満了日から逆算して、遅くとも8カ月前には計画を作成して物件探しを始め、余裕を持ってスケジュールを組むのが望ましいでしょう。

オフィス移転の費用はどれくらいかかる?

オフィス移転にかかる費用はおおむね以下の4つに分かれます。

引越しにかかる費用

現在のオフィスにあるものを新しいオフィスに移す費用です。一般的に社員一人あたり2万~5万円が相場となります。ただし住居の引越しと同様に移動させる荷物の量や搬入するビルの階数、移動の時期などによって料金が変化するため注意しましょう。また新しいオフィスに持ち込まないものは不用品として処分します。

入居にかかる費用

入居費用は、賃貸借契約にかかる部分と内装や設備にかかる部分に分けられます。

賃貸借契約にかかる費用

| 前家賃 | 移転当月および翌月の家賃。目安は1カ月~2カ月分。 |

|---|---|

| 敷金 | 目安としては賃料の3カ月~6カ月分、広い物件ではそれ以上の場合もある。 |

| 礼金 | 必要のない場合もあるが、支払う場合には賃料の1カ月~2カ月分が目安。 |

| 仲介手数料 | 仲介してくれた不動産会社に支払う手数料。賃料の0.5 カ月~1カ月分が目安。 |

| 火災保険料 | 賃貸契約時に必須。目安は2年で2万~3万円程度。 |

内装や設備にかかる費用

内装工事は坪あたり5万~20万円で、さらに電気、空調、防災などの設備費用が坪あたり20万~35万円程度必要です。机や椅子などの什器を新しくすれば、その分コストは増えていきます。

退去にかかる費用

現在のオフィスを退去する際にも費用が必要です。

オフィスを移転しても、現在のオフィスは原状回復をして引き渡さなければなりません。引き渡すまでに、解約日までの賃料と原状回復費用が必要です。原状回復費用は坪あたり6万~8万円が目安ですが、敷金と相殺されるかは、契約内容を確認しましょう。またオフィスの不要物を処分する際に、産業廃棄物に該当するものであれば、2トン車1台で7万~8万円程度必要です。法人のパソコンは資源有効利用促進法の対象です。情報漏洩の対策が求められるため、法律に沿って適切に処分するようにしましょう。

その他の費用

オフィスの移転にともない、社員の名刺や会社の住所の記載された封筒やパンフレットなどを刷新しなければなりません。コストの目安は社員1名あたり1万~2万円です。加えて、官公署などへの変更の届出や登記の変更などもおこなわなければなりません。費用としては10万~20万円で、専門家に依頼すればプラス10万~20万円が必要となります。

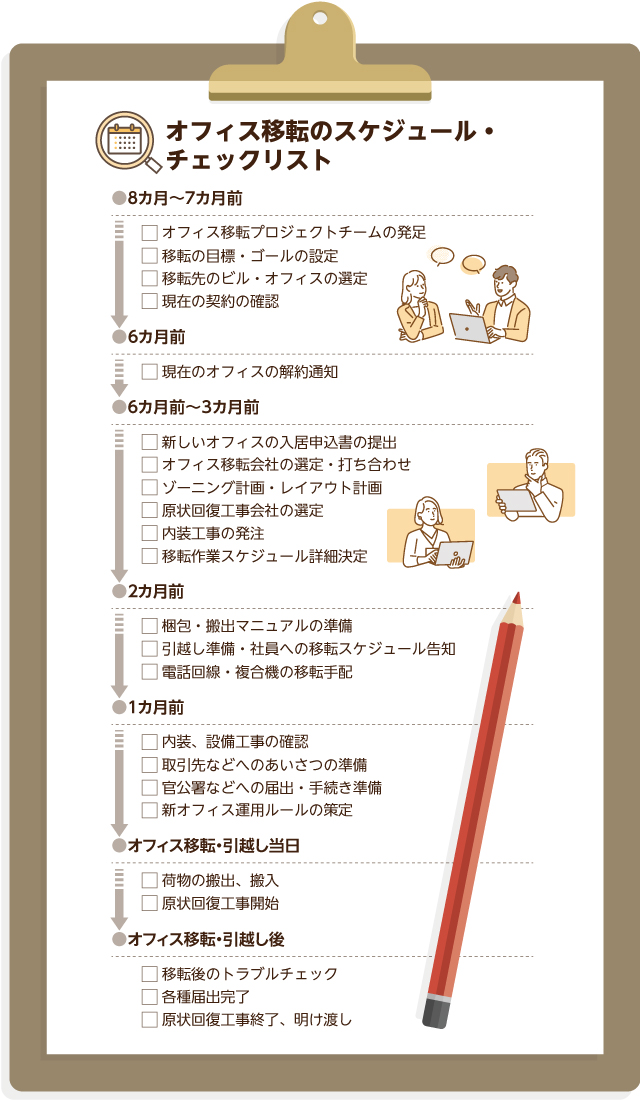

オフィス移転のスケジュール・チェックリスト

オフィス移転の大まかなスケジュールとチェックリストを作成しましたので参考にしてください。

8カ月~7カ月前

- オフィス移転プロジェクトチームの発足

- 移転の目標・ゴールの設定

- 移転先のビル・オフィスの選定

- 現在の契約の確認

オフィスの移転を決めたら、早速社内でプロジェクトチームを発足させましょう。責任者を決めて、まずは移転の目標やゴールを設定します。そこからどのようなオフィスに移るのがよいのか移転先を探し始めます。併せて現在の契約内容を確認して、退去日程の大まかなスケジュールを立てていきます。

6カ月前

- 現在のオフィスの解約通知

現在のオフィスの解約は通常6カ月前までに通知しなければなりません。他のスケジュールは自分たちで決められますが、解約通知は客観的に期限が定められている重要な手続きです。通知漏れがないようにしましょう。ただし契約内容により、解約通知の期間が異なります。契約内容をしっかり確認しなければなりません。また解約通知はいったん出してしまうと取り下げはできないため、注意しましょう。

6カ月前~3カ月前

- 新しいオフィスの入居申込書の提出

- オフィス移転会社の選定・打ち合わせ

- ゾーニング計画・レイアウト計画

- 原状回復工事会社の選定

- 内装工事の発注

- 移転作業スケジュール詳細決定

移転先が決まれば、やることが一気に増えます。引越しや内装などを発注していかなければなりません。それぞれを別会社への依頼もできますが、移転を一括して引き受けてくれる会社もあります。移転の規模や予算に合わせて会社を選定すれば、自社の負担を抑えられます。引越し会社が決まれば、ゾーニングやレイアウトなどを話し合いながら具体的に決めていきましょう。並行して原状回復工事を任せる会社も選定します。原状回復の工事は、独自で決められる場合や貸主が指定する場合などがあります。ただし、経年による劣化や損耗の補修は、貸主により実施されることもあります。

2カ月前

- 梱包・搬出マニュアルの準備

- 引越し準備・社員への移転スケジュール告知

- 電話回線・複合機の移転手配

引越し会社と調整を重ねながら、細かな点を詰めていきます。プロジェクトチーム以外の社員にも移転のスケジュールを告知して協力を仰ぎます。電話回線やインターネットなどの通信インフラは業務にとって欠かせません。引越し会社としっかりと打ち合わせて、業務に支障が出ないようにしましょう。

1カ月前

- 内装、設備工事の確認

- 取引先などへのあいさつの準備

- 官公署などへの届出・手続き準備

- 新オフィス運用ルールの策定

内装、設備が完了したら、不備がないか確認します。加えて、取引先をリストアップし、挨拶状を送る先を検討します。併せて封筒や名刺など、移転後には刷新しなければならないものを事前に洗い出して準備します。また登記の変更の準備や業務委託先、各種加入団体など関係のある先への通知なども準備します。新しいオフィスでの社内ルールも策定して組織内に展開します。ルールの徹底のためには社内説明会も開くとよいでしょう。

オフィス移転・引越し当日

- 荷物の搬出、搬入

- 原状回復工事開始

引越し当日は、思いもよらぬトラブルが発生することもあります。何かあった時に判断を下せるように決定権を持った担当者を搬出、搬入の両サイドに配置しましょう。搬出側は積み残しのないように、搬入側は荷物がもれなく指定した場所に到着しているか確認します。搬出が終了したら旧オフィス原状回復工事を開始します。

オフィス移転・引越し後

- 移転後のトラブルチェック

- 各種届出完了

- 原状回復工事終了、明け渡し

移転が完了してから業務をスタートさせると、トラブルが発生することもあります。特にネットワーク系は移転当日の動作確認だけでなく、実際の運用時にトラブルが出ないか注意が必要です。また内装にも新たな不具合がないか、チェックしていきましょう。移転が終われば速やかに各種届出をおこないます。登記の変更が終わったら、銀行口座やクレジットカードなどの登録住所を変更していきます。原状回復工事の完了を確認して、貸主への引き渡しが完了すれば、旧オフィスの契約は終了です。

オフィス移転の大まかなスケジュールを把握いただけたのではないでしょうか。旧オフィスの契約を終了させながら、新オフィスを探して契約しなければならないため、タイミングが重要です。新旧オフィスの契約が重なる期間は出てきますが、家賃を2重で支払う期間は短いほうがよいでしょう。必要な工程は多岐にわたるため、プロジェクトチームを立ち上げて、複数の目からスケジュール管理をおこない、漏れのないようにしましょう。

オフィス移転時の注意点

ここからは、オフィス移転時の注意点について解説します。

スケジュールに余裕を持つ

オフィス移転は終了まで1年近くかかります。その間さまざまな関係者が携わり、想定外のことが起きることもあるでしょう。不測の事態も想定して、スケジュールには余裕を持つようにしましょう。

契約内容をよく確認する

オフィスの賃貸借契約の内容をよく確認しましょう。オフィスの賃貸借契約は一般的に2年で、解約は6カ月以上前に通知となっていることが一般的です。しかし、定期借家契約のように期間を定めて、満了時までは解約できない、もしくは解約の場合には違約金を取られるような契約もあります。新旧の契約書をしっかりと読んで、内容を把握してから移転準備に取りかかりましょう。

内装会社と綿密に打ち合わせる

オフィス環境を構築するうえで、もっとも重要なのがレイアウトです。一度レイアウトを決めてしまうと、着工後にレイアウトを変更することは基本的に難しいでしょう。事前に内装を担当する会社と綿密な打ち合わせを重ね、慎重にレイアウトを検討しましょう。開放感のあるレイアウト、業務の効率化が図られたレイアウト、社員同士のコミュニケーションがとりやすいレイアウトなど、さまざまな用途に応じたレイアウトがありますので、従業員の意見も取り入れながら要望をまとめ、共有しましょう。

オフィス移転に関するよくある質問

ここでは、オフィス移転に関するよくある質問をご紹介します。

オフィス移転、まずは何から始めればいい?

オフィスをなぜ移転しようとするのか、目的から考えましょう。不満のある点を改善するための移転です。不満点が明確にわかっていれば、物件探しや会社との打ち合わせでも、優先すべき事項がはっきりします。

オフィス移転先はどのような基準で探せばいい?

物件の要件としては、広さ、家賃、築年数、設備、駅からの距離などが挙げられます。まずは自分たちの希望をすべて挙げて、不動産会社に依頼して移転先を探します。希望の要件にすべて合致する物件というのは難しいですが、その候補のなかで、どの条件なら妥協できるかを検討して探すのがよいでしょう。

オフィス移転のコストを抑えたい場合は?

会社に依頼する際には1社でコストを見積もるのではなく、2~3社で相見積もりを取ることをおすすめします。相場を知ることも大切ですし、自分に合った会社を探せるでしょう。しかし、価格が安いからよいというわけではありませんので、自社の移転ニーズを満たしてくれる会社かをしっかり判断しましょう。また、現在のオフィスで使用している机などの什器を使ったり、使用する壁紙、床材などのグレードを抑えたりすることで内装工事費を抑えられます。

オフィス移転の専門会社を選ぶポイントは?

専門会社として過去の実績や提示する情報の質および量が優れていることが大切です。また専門会社の担当者を信頼できるかも重要な要素です。会社の実績がよくても、担当者との相性によっては、移転がうまくいかないこともありえます。事前に複数の専門会社を比較し、十分に検討しましょう。

まとめ

本記事をとおして、オフィス移転のイメージがつかめたのではないでしょうか。オフィスを移転する際には、どのようなオフィスで働きたいかを思い描くことから始めます。そのなかで現在の問題点を洗いなおして、より理想に近いオフィスを探します。オフィスの移転は長ければ1年前ほどから準備が必要です。スケジュールをしっかりと立てて、漏れのないよう計画し実行しましょう。

不動産情報サイト アットホームでは、「貸事務所・賃貸オフィスの物件情報を探す」「小規模オフィス(事務所)特集」など、さまざまなニーズに合ったオフィスの探し方を設けています。ぜひご自身の働き方に合ったオフィスを探してみてください。