南海トラフ地震による東京の被害想定はどれくらい?巨大地震に備えよう

特に東日本大震災は地震と津波による複合災害として、東北地方を中心に未曽有の被害を引き起こし、その教訓は今も私たちの心に深く刻まれています。こうした過去の経験を踏まえ、今後発生が懸念される南海トラフ巨大地震に対する備えが急務です。

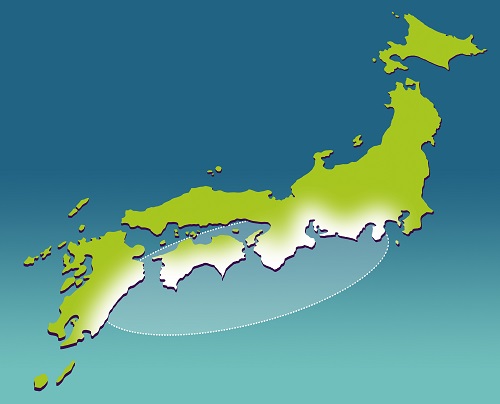

南海トラフ地震は、静岡県から宮崎県沖までの広範囲で発生する可能性があり、その影響は東京にもおよぶと予想されています。本記事では、南海トラフ地震による東京の被害想定を詳しく見ていくとともに、私たち一人ひとりができる備えについて解説します。

記事の目次

そもそも南海トラフ地震とは?

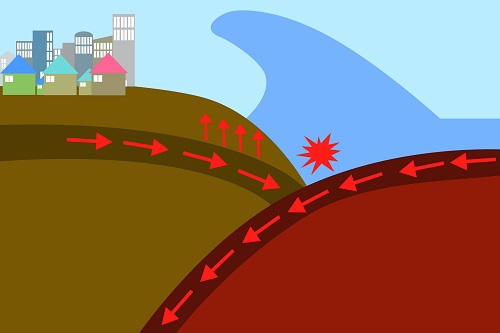

南海トラフ地震とは、日本の太平洋沖にある南海トラフと呼ばれる海溝沿いで発生する巨大地震です。フィリピン海プレートが日本列島側の大陸プレートの下に沈み込むことで、約100~200年周期で発生します。今後30年以内に70~80%の確率で発生すると予測され、最大震度7の揺れと最大34mの津波をもたらす可能性があり、甚大な被害が懸念されている巨大地震です。

南海トラフ地震と首都直下型地震はどう違う?

南海トラフ地震と首都直下型地震は、日本で発生が懸念される二大巨大地震です。ただし、両者は発生メカニズムと影響範囲、予想される被害の規模において大きく異なります。南海トラフ地震は海溝型で広範囲に影響し、津波被害が特徴的です。一方、首都直下型地震は内陸型で、首都圏に集中的な被害をもたらす可能性があります。

両地震とも、30年以内の発生確率が70%以上と高いことから、同一の地震と誤解する方は少なからず存在します。しかし、南海トラフ地震と首都直下型地震は、全く異なる地震であることを認識しておきましょう。

南海トラフ地震はいつ起きる?

南海トラフ地震の発生時期を正確に予測することは困難ですが、過去の発生パターンと現在の状況から、近い将来の発生が懸念されています。

この地震は前述したとおり、約100~200年周期で繰り返し発生しています。前回の1946年に発生した昭和南海地震から、すでに78年が経過しているのです。こうしたことから、専門家は今後30年以内の発生確率を70~80%と高く見積もっています。しかし、地震はいつでも起こりうるため、常日頃からの備えが重要です。

南海トラフ地震で危ない県はどこ?

南海トラフ地震で特に危険性が高いとされるのは、太平洋沿岸部に位置する静岡県・愛知県・三重県・和歌山県・徳島県・高知県・宮崎県などです。これらの県は地震の震源域に近く、強い揺れと大規模な津波に見舞われる可能性が高いとされています。

静岡県や愛知県では震度7クラスの激しい揺れが予想され、建物の倒壊や火災のリスクが高まります。また、和歌山県や高知県では20mを超える巨大津波が到達する可能性があり、沿岸部の広範囲が浸水する恐れがあります。さらに徳島県や宮崎県でも、強い揺れと高い津波が予測されており、甚大な被害が懸念されているのです。

これらの県では、地形的な要因や人口密集地域の存在も相まって、人的・物的被害が大規模化する可能性が高いことから特に注意が必要です。そのため、各自治体では南海トラフ地震時の津波被害について注意喚起をおこなうと共に、津波避難ビルなどの施設や津波ハザードマップなどを充実させています。

それでは、南海トラフ地震による東京や関東地方の被害については、どのように想定されているのでしょうか。

南海トラフ地震による東京の被害想定は?

南海トラフは、日本列島が位置する大陸プレートの下にフィリピン海プレートが年間数cmの割合で沈み込んでいる場所であり、ここで起きる地震が南海トラフ地震です。南海トラフの東端は静岡県の駿河湾に位置しますが、直線距離で約139km離れている東京にも大きな影響を与えるとされています。ここでは、南海トラフ地震による2022年5月に東京都が公表した、新たな被害想定について詳しくご紹介します。

地震動分布(震度分布)

東京の地震動分布(震度分布)は、以下のように予測されています。

- 多くの地域:震度5弱

- 区部東部および多摩地域東部:震度5強

- ごく一部の地域:震度6弱

このように、東京都内のほとんどの地域で予想される最大震度は5強以下です。しかしながら、震度5強程度の揺れでも、家具の転倒や落下物による負傷のリスクは存在します。そのため、家具の固定や落下物対策など、日頃からの備えが重要です。

想定される被害

南海トラフ巨大地震による東京都の被害は、首都直下地震等と比較して極めて限定的と予想されています。これは、最大震度がほとんどの地域で5強以下にとどまるためですが、以下のような影響が予想されます。

- 大量の帰宅困難者の発生

- 被害の大きい他府県からの避難者の受け入れ

- 物資不足

これらの要因により、都民の日常生活にも影響が出ることが予想されています。このなかでも、特に都民に直結するのが、大量の帰宅困難者の発生です。

南海トラフ巨大地震の発生時には、公共交通機関の運行停止などにより、多数の帰宅困難者が発生すると予想されています。東京は日本の政治・経済の中心地であり、多くの通勤・通学者や観光客が滞在しているため、この問題は特に深刻になる可能性があるでしょう。

また、被害の大きい他府県からの避難者の受け入れについては、近隣の茨城県や千葉県、神奈川県からの避難者が多くなります。この場合、東京の避難所の確保や運営、生活支援などの対応が求められ、支援が追い付かない可能性が高くなるでしょう。

経済的影響

南海トラフ地震は、直接的な被害が限定的と予想される東京においても、間接的に大きな経済的影響をもたらす可能性があります。日本経済の中心である東京の機能が一部でも停滞すれば、その影響は全国に波及する恐れがあるためです。

島しょ部への影響は大きい

南海トラフ地震が発生した場合、東京の諸島への被害は次のようなことが想定されています。このことから、本島への被害は限定的となっていますが、島しょ部への被害は大きなものになるでしょう。

- 島しょ部(新島村)では、最大31mの津波が押し寄せると推定されています。

- 伊豆大島には、地震発生から約23分後に最大約16mの津波が押し寄せると予想されています。

- 東京都島しょ部では震度5強の揺れが想定されています。

首都直下地震との比較

参考として、首都直下地震(都心南部直下地震)の被害想定と比較してみましょう。

| 被害項目 | 都心南部直下地震 | 南海トラフ巨大地震 |

|---|---|---|

| 最大震度 | 6強以上 (区部の約6割) |

6弱 (ごく一部) |

| 死者数 | 約6,000人 | 限定的 |

| 建物被害 | 約19万棟 | 限定的 |

| 避難者数 | 約299万人 | データなし |

都心南部直下地震の被害想定と比較すると、南海トラフ巨大地震による東京の直接的な被害は大幅に少ないことがわかります。しかし、これは南海トラフ地震が東京への影響が少ないと言っているのではありません。あくまでも首都直下地震との比較であり、限定的な被害予想とはいえ災害への備えは重要です。

対策の重要性

南海トラフ巨大地震による東京の直接的な被害は限定的と予想されていますが、以下の理由から対策は重要です。

- 1.広域災害への対応:被害の大きい地域からの避難者受け入れや物資供給などの支援が必要となる可能性があります。

- 2.社会経済への影響:直接的な被害が少なくても、日本全体の経済活動に大きな影響が出る可能性があります。

- 3.二次災害の防止:家具の転倒防止など、室内の安全対策は重要です。

特に東京は、高層ビルが多く立ち並ぶ都市です。たとえ震度4~5弱の揺れでも、上階であるほどビルの揺れは大きくなります。さらに震源が離れていたとしても、震度7の東日本大震災時に起きた長周期地震動による被害も想定されます。

タワーマンションや高層ビルが倒壊しなくても、揺れによって室内は大きなダメージを受ける可能性は高いでしょう。そのため、家具の固定や安全なスペースの確保などの対策は重要です。

東京以外の関東地方への影響

関東地方では、「茨城県・千葉県・神奈川県」の3県が南海トラフ地震防災対策推進地域に含まれています。最大震度は6弱や6強の強い揺れが予想され、太平洋沿岸の広い地域で10mを超える津波の襲来も予想されています。このことから、同じ関東地方でも東京より被害は大きくなります。

南海トラフ地震が起きる前に備えておきたい持ち物は?

南海トラフ地震に備えて、適切な防災用品を準備することは極めて重要です。この大規模地震に対する備えの、基本セットを以下にご紹介します。

- 飲料水

- 栄養補助食品・レトルト食品(すぐに食べられるもの)

- 現金類

- 照明(懐中電灯、ライト)

- 携帯用ラジオ

- モバイルバッテリー

- マスク

- ホイッスル

- タオル

- ブランケット(ひざかけ)

- ティッシュ・ウェットシート・ボディシート

- 歯ブラシ・歯磨き粉

- 軍手

- 救急セット

南海トラフ地震に限らず、万が一の防災グッズとして上記のアイテムをセットにしておくと安心です。ただし、個人や家庭によっては追加するアイテムがあります。

例えば、赤ちゃんがいる家庭ではミルクやおむつなどが必要ですし、女性の方は生理用品が必須となります。また、既往症のある方は普段服用している薬を忘れてはいけません。現金や薬などは、長期保管は難しいため避難時に忘れないように持ち出しましょう。詳しくは以下の記事でご紹介していますので、併せてご覧ください。

家でできる地震対策

ここでは、大地震に備えて家庭でできる地震対策をご紹介します。

地震に強い家・エリアに住む

地震に強い家やエリアに住むことは、もっとも効果的な地震対策のひとつです。耐震性能の高い住宅を選ぶことで、地震時の被害を大幅に軽減できます。また、地盤のよい場所や液状化のリスクが低いエリアを選ぶことも重要です。

さらに、避難所や病院などの重要施設へのアクセスが良好な場所を選ぶことで、災害時の安全性がより高まるでしょう。住まい選びの際にはこれらの要素を十分に考慮し、専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

家具が転倒しないよう固定する

家具の転倒は地震時の重大なリスクとなり、最悪の事態では圧死するケースもあります。そのため、家具や家電の適切な固定は不可欠です。大型の家具や電化製品には転倒防止器具を使用し、壁や天井にしっかりと固定しましょう。本棚や食器棚には扉が開かないようストッパーを取り付け、中身の落下も防ぎます。テレビや電子機器は滑り止めシートや、粘着マットを使用して安定させてください。

寝室や子供部屋、頻繁に使用する部屋の家具固定を優先し、避難経路となる場所の安全確保も重要です。定期的に固定具の点検と調整を行い、安全性を維持しましょう。

家庭内に安全なスペースをつくる

家具や家電の固定に併せて住宅内に、何も落ちてこない・倒れてこない・飛び散ってこない、安全なスペースも作っておきましょう。一般的には玄関ホールなどが挙げられますが、もっともおすすめなのは寝室です。ベッドの周囲に腰よりも高い家具を配置しなければ、家具の転倒を心配しなくて済みます。また、就寝中に起きる地震でも、寝ている所に被害がないため安心です。

さらに、ベッドの下や寝床の近くに底の厚い靴を準備しておくと便利でしょう。なぜなら、揺れが収まった後に避難する際、割れたガラスなどでケガをしなくて済むからです。

ガラスの飛散防止

窓や食器棚に飛散防止フィルムを貼って、ガラスの破片が飛び散らない工夫も大切です。特に、前述した寝室の窓には必須であり、窓際にベッドがある場合はより安全な効果が期待できます。食器棚のガラスもフィルムを貼ることで、転倒してガラスが割れても周囲に飛び散らず、スムーズな避難に高い効果を発揮します。

消火器を準備

地震が起きた際にガスコンロを使用している場合は、火を消すよりも安全な場所に逃げるのが先決です。現在のガスメーターは都市ガス・プロパンガス共に、マイコンメーターが設置され震度5相当以上の地震を感知すると、自動的にガスを遮断されるようになっています。

しかし、震度3や震度4の揺れでも、ガスコンロにふきんやタオルなどが落ちて火災が発生するケースも想定されます。そのため、キッチンには消火器を準備しておきましょう。最近では、キッチン用にオシャレで小型の消火器やスプレー式のアイテムも販売されているため、万が一のために準備しておけば確実な初期消火が可能です。

非常持ち出し袋を準備する

前述した防災グッズをまとめた、非常持ち出し袋を準備しておきましょう。できるだけ、非常時に取り出しやすい場所に保管することがポイントです。地震の揺れで開かなくなるような場所に保管するのでなく、オープンのシューズクローゼットや片開きの下駄箱の中などがよいでしょう。

飲料や食品を備蓄する

地震発生後の生活を支えるため、十分な飲料水と食品の備蓄は不可欠です。南海トラフ地震では被害が広範囲におよぶため、最低でも1週間分の備蓄が必要とされています。

飲料水は1人1日3リットルを目安に、食品は缶詰・レトルト食品など、調理不要で長期保存可能なものを選びます。アレルギーがある家族がいる場合は、その人用の食品も忘れないようにしてください。また、普段の買い物の買い足しとしてローリングストック法で管理すると、リーズナブルに食品を購入できて新鮮な状態を保てます。

また、乳幼児や高齢者、ペットがいる家庭では、それぞれに適した食品も用意しておくことが大切です。定期的に賞味期限をチェックし、「消費⇒購入⇒消費」のローリングストックによって備蓄をおこないましょう。

家族の安否確認方法を共有しておく

大地震発生時、家族の安否確認は最優先事項です。事前に家族で話し合い、確認方法を決めておくことが重要になります。災害用伝言ダイヤル(171)や災害伝言板(Web171)などの使い方を全員で確認し、練習しておきましょう。また、SNSの活用も効果的です。家族間で共通のハッシュタグを決めておくと、情報共有がスムーズになります。

さらに、避難所や親戚宅など家族の集合場所をいくつか設定し、優先順位をつけておくことも大切です。携帯電話が使えない状況も想定し、SNSやLINEなど複数の連絡手段を確保しておくことで、いざという時の不安を軽減できます。

災害時にスムーズな利用ができるよう、災害用伝言ダイヤル(171)や災害伝言板(Web171)は体験利用ができます。あらかじめ、定期的に家族で確認しておきましょう。

避難経路・避難場所を確認しておく

地震発生時に迅速かつ安全に避難するためには、事前に避難経路と避難場所を確認しておくことが極めて重要です。まず、自治体が指定している最寄りの避難場所を把握し、そこまでの複数の経路を家族で実際に歩いて確認しましょう。

その際、ブロック塀に囲まれた道路や危険な場所を避けて、経路上に障害物がないか注意深くチェックします。また、昼夜や悪天候時の状況も想定し、それぞれの場合の最適な経路を決めておいてください。さらに、自宅から職場や学校など、普段の生活圏内での避難場所も確認しておくことが大切です。定期的に家族で避難訓練を行い、経路や避難場所の再確認と所要時間の把握に努めましょう。

避難訓練に参加する

自治体や地域、職場が主催する避難訓練への参加は、実際の地震発生時に冷静かつ適切な行動をとるために有効です。そのため、このような避難訓練には積極的に参加しましょう。避難経路の確認や避難場所までの移動、安否確認の方法など、実践的な体験ができます。また、家族や近隣住民との協力体制を築くよい機会にもなるはずです。

地震発生時の初動対応や家具の転倒や落下物からの身の守り方、避難経路の確認、非常持ち出し袋の場所の確認などを実践しましょう。これらの訓練を通じて防災意識を高め、いざという時の行動力を養うことができます。

近隣住民との関係を深めておく

大規模な地震が発生した際、近隣住民との協力は生存と復旧の鍵となります。日頃から挨拶を交わしてコミュニケーションを取ることで、緊急時の助け合いがスムーズになります。地域の防災訓練や町内会の活動に積極的に参加し、顔の見える関係を築きましょう。

また、近隣の高齢者や障がい者、外国人居住者など、災害時に支援が必要な方々の把握も重要です。お互いの連絡先を交換し、緊急時の連絡網を作成しておくとよいでしょう。さらに、地域の防災マップ作りや避難所運営の話し合いなどを通じて、地域全体の防災力を高めることができます。日常からの地域の繋がりが、非常時の大きな力となるはずです。

まとめ

東京は南海トラフの震源域の東端から直線距離で約139km離れていますが、それでも大きな影響は避けられません。最後にもう一度、以下の3点を確認しておきましょう。

南海トラフ地震はいつ起きる?

南海トラフ地震は、今後30年以内にマグニチュード8~9クラスの巨大地震が70~80%の確率で発生すると予測されています。前回の地震から78年が経過しており、いつ発生してもおかしくない状況にあります。

南海トラフ地震による東京の被害想定は?

南海トラフ巨大地震による東京の被害は、首都直下地震等と比較して限定的です。都内の多くの地域で震度5弱、区部東部と多摩地域東部で震度5強、ごく一部で震度6弱が想定されています。ただし、帰宅困難者の発生や他府県からの避難者受入れ、物資不足などの影響が予想されます。

南海トラフ地震が起きる前にしておくべきことは?

南海トラフ地震に備えて、家具の転倒防止や安全なスペースの確保、非常用持ち出し袋の準備、避難経路の確認、家族との連絡手段の決定、そして十分な食料と水の備蓄が重要です。また、建物の耐震化や地域の防災訓練への参加も効果的な対策となります。

本記事では、南海トラフ地震による東京の被害想定と、家庭でできる大地震への備えについて詳しく解説してきました。東京では現在、南海トラフ地震と首都直下型地震の2つの地震が懸念されています。いずれも近い将来に70%ほどの確立で起きるとされており、行政だけでなく家庭単位の対策が重要です。

しかし、具体的にどのような対策をすればよいかわからない方もいるでしょう。そのような方は、本記事を参考にしてできることから実践していき、自分や家族の命を守れるよう備えてください。

物件を探す