耐震補強工事は必要?費用や方法は?地震に備えて知るべきポイントを解説

さらに政府は、今後南海トラフ地震や首都直下地震が今後30年以内に起きる確率が70%~80%との予想を発表しており、自宅の耐震強度を心配している方も少なくないでしょう。

この記事では、耐震補強工事が必要な建物の見分け方や工事の方法、一般的な工事の流れを解説します。

また、耐震補強の診断や工事にかかる費用相場も紹介するので、耐震補強工事を検討している方はぜひ参考にしてください。

記事の目次

耐震補強工事とは?

耐震補強工事とは、耐震強度が不足している建物を補強することで、地震による損壊や倒壊を防ぐための工事です。耐震改修の工法は、「耐震」・「免震」・「制震」があり、建物の特徴や状態に応じて選択します。

耐震対策の種類

耐震対策には、耐震・免震・制震の工法があります。それぞれ地震に対する原理が異なり、メリット・デメリットがあります。3つの工法を詳しく解説します。

耐震

耐震とは、建物の柱や壁に補強材(耐震壁や鉄骨ブレースなど)を設置して強度を上げ、地震の揺れに耐える構造にする工法です。

既存住宅にも導入しやすく、コストを安く抑えられるのが魅力。しかし、上階ほど揺れが大きくなったり、地震によるダメージが蓄積され、大きな地震が起きるごとに建物の倒壊リスクが増幅したりするなど注意点もあります。

免震

免震とは、建物と地面の間に免震装置(積層ゴムのような絶縁材)を設置し、地震の揺れを直接建物に伝えないようにする工法です。

工法的に建物に地震によるダメージが生じにくいものの、基礎部分を工事しなければなりません。また、耐震や制震よりもコストが高くなることや、特に高い建物は強風時に揺れやすいことがデメリットです。

制震

制震とは、制震装置(ダンパーと呼ばれる装置)を建物に配置することで、地震のエネルギーを吸収し、揺れを軽減する工法。

メリットは、地震による揺れを抑えられるため、建物へのダメージが少ない点です。しかし、建物の構造によっては導入が難しく、耐震工事よりもコストがかかることがデメリットになります。

耐震補強工事が必要な建物の見分け方

耐震補強工事が必要な建物かの判断は、専門家による耐震診断をおすすめします。ただし、建物の築年数や特徴、立地条件によってある程度見分けることが可能です。

1981年5月31日以前(旧耐震基準)の建物

現行の耐震基準を「新耐震基準」、または「新・新耐震基準」というのに対し、1981年5月31日以前の建物を「旧耐震基準」といいます。

これまで日本では大きな地震が起きていますが、そのたびに建築基準法は改正され、耐震基準は厳しくなっています。

旧耐震基準で建てられた建物は、新耐震基準に比べて耐震強度が弱いため、耐震補強工事の必要性を判断する一つの目安になるでしょう。

旧耐震基準と新耐震基準とは

建築基準法の改正により、新耐震基準となったのは1981年6月1日です。

つまり、この日以降に建築確認申請した建物は、新耐震基準で建てられていなければなりません。

耐震補強工事を検討している建物が新耐震基準か、確認する際には、建物の完成時期ではなく、建築確認申請の時期を確認しましょう。

新耐震基準は、2000年6月の改正によりさらに耐震基準が厳しくなりました。「新・新耐震基準」、もしくは「2000年基準」と呼ばれています。

| 建築基準法の改正の時期 | 耐震基準 |

|---|---|

| 1981年5月31日以前 | 旧耐震基準 |

| 1981年6月1日以降 | 新耐震基準 |

| 2000年6月1日以降 | 新・新耐震基準(2000年基準) |

耐震性の違い

旧耐震基準の建物だからといって、必ずしも損壊や倒壊するわけではありません。

しかし、旧耐震基準は中規模の地震までしか考慮されていませんでしたが、新耐震基準では大規模な地震にも耐えられるよう、設計時に2段階の耐震チェックがおこなわれます。

具体的な旧耐震基準と新耐震基準に違いては、以下の表を参考にしてください。

| 地震の規模 | 旧耐震基準 | 新耐震基準 |

|---|---|---|

|

中規模の地震動 (震度5強程度) |

・建物の倒壊、崩壊なし

・ほとんど損傷なし

(補修で生活可能レベル)

|

・建物はほとんど損傷なし

(軽いひび割れ程度)

|

|

大規模の地震動 (震度6強~7程度) |

・規定なし

(建物が倒壊・崩壊する可能性が大きい)

|

・建物の倒壊、崩壊なし

|

耐震基準は、以下の記事でも詳しく解説しています。

地震による被害を受けたことがある建物

大きな地震を経験している建物は、建物の構造内部が損傷していることがあります。1度の地震には耐えられても、複数回の地震によって倒壊する可能性も。例えば、外壁にひびがある場合は、耐震診断や耐震補強工事を検討しましょう。

壁面積が少ない建物

建物は柱だけでなく、壁でも屋根を支えています。1階部分に壁がほとんどなく、柱で2階部分を支える構造は、1階の強度が弱い可能性があります。

また壁が少ない部分は、壁の多い部分に比べて揺れが大きくなるため、地震のエネルギーが集中しやすくなるでしょう。

吹き抜けがある建物

玄関やリビングなどに大きな吹き抜けがある建物は、地震により歪みが生じやすくなります。また壁や床が少ない分、水平方向の揺れに弱くなりやすいです。

例えば、吹き抜け部分が4m×4mを超えると、被害が大きくなりやすいので注意しましょう。

地盤が悪い地域にある建物

地盤が弱い地域に建っている建物は、基本的には建築時に地盤改良がされていますが、想定以上の大きな地震が起きた場合、地盤が崩れて建物に大きな影響が出る可能性もあります。

地盤改良工事について、下記の記事にて詳しく解説しているので、参考にしてください。

瓦屋根(土葺き(つちふき))

瓦屋根の建物は屋根部分が重いため、大きな地震が起きた際に、柱や壁で屋根を支えられなくなる可能性があります。倒壊を防ぐためにも、耐震補強工事や屋根の軽量化工事をおすすめします。

土壁の建物

珪藻土など、土を主原料とした材料で左官仕上げした壁を土壁といいます。クロスと異なり、地震の揺れが原因となり表面にひび割れが生じることがあります。

大きな亀裂が入っている場合は、建物に歪みが生じている可能性があるため注意が必要です。状況によっては耐震診断などを依頼し、耐震補強工事を検討しましょう。

シロアリの被害にあったことがある建物

シロアリの被害にあったことがある建物は、柱と土台をつなぐ部分が損傷し、大切な基礎部分の強度が損なわれているかもしれません。

シロアリの駆除だけでなく、腐食した部分を交換する必要があります。

耐震性に不安を感じる建物

自分で耐震性の判断が難しい場合は、一般財団法人日本建築防災協会が公開している「木造住宅の耐震ツール」を使って、診断をしてみましょう。

10個の質問に答えるだけで、簡単に耐震診断ができます。7点以下になった場合は、専門家への相談を検討しましょう。

参考:一般財団法人 日本建築防災協会「木造住宅の耐震ツール」

耐震補強工事の具体的な方法

耐震補強する工事には種類があり、予算や必要に応じて組み合わせた施工ができます。この章では4つの方法を紹介します。

基礎の補強工事

基礎は、建物の土台となる部分です。ひび割れがあれば補修し、鉄筋が入っていない基礎には鉄筋を足して、増し打ちにより基礎部分の強度を高めます。

基礎部分にコンクリートが打たれていない場合、基礎を新設する方法もあります。

屋根の軽量化工事

瓦は他の屋根材に比べて屋根が重くなるため、地震の揺れが大きくなります。場合によっては、倒壊の原因にもなりえるでしょう。

軽量瓦やスレート、ガルバリウム鋼板など、より軽い屋根材に交換して軽量化することで、耐震性を向上できます。

壁の補強工事

既存の壁を筋交いや金物で補強する方法もありますが、より強度が高い耐震壁を増やすことで耐震補強できます。壁のバランスも重要なため、配置も考慮しましょう。

結合部の補強工事

壁や筋交いの接合部を金物で固定し補強する方法があります。なお2000年の建築基準法の改正で、柱が抜けないように金物で固定することが義務付けられました。

耐震補強工事の流れ

耐震補強工事を依頼する場合は、まず専門家による耐震診断をおこないましょう。耐震診断から耐震補強工事を実施するまでの、一般的な流れを紹介します。

- STEP 1耐震診断を依頼する

- STEP 2耐震診断を受ける

- STEP 3補強設計を依頼する

- STEP 4耐震補強工事を実施する

耐震診断を依頼する

まず専門家に、建物の耐震診断を依頼します。建築当時の図面や設計図書があれば準備しましょう。リフォームや改修をしたことがあれば、その内容もわかるようにしておきます。

耐震診断や耐震改修で不安に思うことや疑問があれば、全国に自治体や建築関係団体による相談窓口の利用をおすすめします。一般財団法人 日本建築防災協会の「耐震支援ポータルサイト」から、お近くの窓口を探せます。

耐震診断を受ける

耐震診断は図面や設計図書をもとに、有資格者が現地調査をおこないます。建物のどの部分が、どの程度耐震性能が不足しているのか数値化して、建物の耐震性を評価します。

補強設計を依頼する

耐震診断結果によっては耐震工事が必要になります。補強設計や補強工事の見積もりを依頼しましょう。なお補助金制度を利用する場合は、申請手続きをします。

耐震補強工事を実施する

補強設計に従って、耐震補強工事を実施します。基本的に住みながら耐震工事は可能です。大規模な改修になる場合は、仮住まいを検討しましょう。

耐震補強工事にかかる費用

耐震診断と、耐震補強工事にかかる費用を紹介します。

耐震診断にかかる費用

耐震診断では、旧耐震基準で建てられた建物を現行の新耐震基準に照らし合わせて、耐震性の有無を確認します。また新耐震基準の建物も、劣化による耐震不足があるかを診断できます。

耐震診断にかかる費用は、構造や建物の大きさによって異なります。在来工法の木造住宅で延べ床面積が120平方メートル程度であれば10万円~30万円が目安。

鉄骨造や鉄筋コンクリート造は、延べ床面積が1,000平方メートル~3,000平方メートルの場合、1,000円/平方メートル~3,000円/平方メートルが相場です。

竣工時の図面や検査済証がない場合は、別途費用がかかることもあります。耐震診断を依頼する前に、書類の有無を確認しておきましょう。

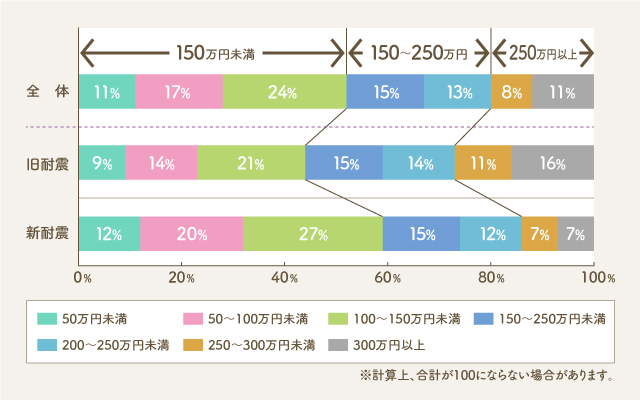

耐震補強工事にかかる費用

耐震補強工事をおこなうことで、新耐震基準の建物と同等程度の耐震性を確保できるようになります。2階建ての木造住宅の耐震改修工事は、100万円~150万円が相場です。

また旧耐震基準の建物は、新耐震基準の建物に比べて高額になる傾向があり、その工事費用平均値は155万円程度です。

|

耐震補強 工事金額 |

全体 |

旧耐震基準 (昭和55年以前) |

新耐震基準 「81-00住宅」 (昭和56年以降) |

|||

|---|---|---|---|---|---|---|

| 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | 件数 | 割合 | |

| 1)50万円未満 | 96 | 11% | 34 | 9% | 62 | 12% |

| 2)50~100万円未満 | 150 | 17% | 50 | 14% | 100 | 20% |

| 3)100~150万円未満 | 210 | 24% | 75 | 21% | 135 | 27% |

| 4)150~200万円未満 | 130 | 15% | 55 | 15% | 75 | 15% |

| 5)200~250万円未満 | 110 | 13% | 50 | 14% | 60 | 12% |

| 6)250~300万円未満 | 73 | 8% | 40 | 11% | 33 | 7% |

| 7) 300万円以上 | 93 | 11% | 56 | 16% | 37 | 7% |

| 合計 | 862 | 360 | 502 | |||

| 平均施工金額 | 163万9,081円 | 182万9,944円 | 145万9,843円 | |||

| 施工金額中央値 | 140万円 | 155万円 | 125万円 | |||

例えばコンクリートの基礎の増設には、1mあたり5万円前後、瓦屋根を金属の屋根材に吹き替える費用は、100万~150万円程度かかります。必要な箇所のみ耐震補強工事をおこなうことで、コストを抑えられるでしょう。

耐震補強に関する補助金(助成金)・税制優遇

耐震補強工事に対して、補助金(助成金)や税制優遇があります。事前に調べて、上手に活用しましょう。

実施状況に関しては、一般社団法人 住宅リフォーム推進協議会が運営する「住宅リフォームに係わる支援制度検索サイト」からも探すことができます。

「支援部類」の項目で「①耐震化」にチェックを入れ、「支援方法」の項目では「①補助」にチェックを入れて、調べたい都道府県を選択すると検索可能です。

自治体による補助制度

自治体ごとに耐震診断や耐震補強工事に対する補助制度がありますが、実施状況や条件、金額はそれぞれ異なります。

この章では、参考として2つ自治体の助成制度を紹介します。実際にはお住いの自治体のホームページや窓口で確認してください。

耐震診断・補強設計・耐震改修工事等に対する助成(東京都台東区)

東京都台東区では、耐震診断・補強制度・耐震改修工事に対して助成をおこなっています。「1981年5月31日以前に建築された建物」「延床面積の2分の1以上が住宅であるもの」など、一定の条件を満たす必要はあります。

木造住宅の場合の耐震診断は最大20万円(診断費用の10分の10)、補強設計に対しては最大10万円(かかった費用の2分の1)、耐震補強工事に対しては最大200万円(重点地域の場合・工事費用の3分の2)までを助成しています。

参考:台東区「耐震診断・補強設計・耐震改修工事等に対する助成」

木造住宅耐震改修助成(愛知県名古屋市)

愛知県名古屋市では、木造住宅に対して耐震改修の助成をおこなっています。

「名古屋市の無料耐震診断の結果判定値が一定以下であること」「昭和56年5月31日以前に着工された、2階建て以下の住宅」などの条件が設けられています。

一般世帯の場合、最大100万円(耐震改修工事費の5分の4以下の金額)まで補助されます。

参考:名古屋市「木造住宅耐震改修助成」

国がおこなう税制優遇

先に説明した補助金は各自治体が設けている制度ですが、国は税制優遇という方法で、住宅の補強工事を支援しています。具体的な税制優遇の内容について見てみましょう。

所得税の特例措置

1981年5月31日以前に建築されたマイホームを2014年4月1日から2025年12月31日までの間に住宅耐震改修をおこなった場合、一定の金額をその年分の所得税額から控除(住宅耐震改修特別控除)することが可能です。

控除額は住宅耐震改修に係る耐震工事の標準的な費用の額の10%で、所得税から控除されます。(工事限度額は250万円)

参考:国税庁「耐震改修工事をした場合(住宅耐震改修特別控除)」

固定資産税の特例措置

※適用期限は2026年3月31日まで

減税措置を受けるための要件は下記のとおりです。

- 耐震改修工事費が税込50万円を超えること

- 家屋が1982年1月1日以前から所在する家屋であること

- 現行の耐震基準に適合する耐震改修工事を行っていること

詳しくは国のホームページを参照し、リフォーム会社や工務店に相談してみましょう。

耐震補強工事についてよくある質問

最後に、耐震補強工事でよくある質問を紹介しながら、それぞれ答えていきます。

どのような建物に耐震補強工事は必要?

旧耐震基準の建物は、現行の耐震基準を満たしていないため、大きな地震が起きた場合に倒壊するおそれがあります。

そのため、1981年5月31日以前に建築確認申請がされた建物は、耐震診断を受けたうえで、耐震補強工事を検討しましょう。その他にも、大きな地震を受けたことがある建物や地盤が弱い地域にある建物なども、地震の影響を大きく受ける可能性があります。

部分的な耐震補強工事はできる?

耐震補強工事は、家全体ではなく部分的に導入して補強することも可能です。

しかし一部の壁のみ補強した場合、かえって構造バランスが悪くなることもあります。自己判断せず、専門家に相談したうえでおこないましょう。

工事に関してどのくらい費用がかかる?

耐震補強工事は、構造や建物の大きさによっても異なりますが、木造の場合100万円~150万円が相場です。

工事費用を抑えることはできる?

自治体によっては、耐震診断や耐震補強工事に対して助成をおこなっています。上手に活用することで、工事費用を抑えることも可能です。実施状況や助成金額は、自治体へお問い合わせください。

まとめ

この記事では、耐震診断や耐震補強工事について詳しく紹介しました。それぞれ費用はかかりますが、自治体によっては助成制度を設けているケースもあり、費用の負担を抑えることも可能です。

このような制度を上手に活用して、いつか起きるかもしれない地震に備えましょう。また予算に応じた耐震補強工事も可能です。まずは、耐震診断を受けることから始めましょう。

なお、不動産情報サイト アットホームでは、実際の地盤調査データをもとに地盤の状態を推定し、液状化などの地盤リスクや土砂災害危険箇所などがわかり、地盤補強工法も想定できる「地盤情報レポート」を提供できる不動産会社を探すことができます。ぜひチェックしてみてください。

「地盤情報レポート」が提供できる 不動産会社を探す 「地盤情報レポート」が提供できる 不動産会社を探す 「地盤情報レポート」が提供できる 不動産会社を探す※不動産会社が扱う物件の中には、地盤情報レポートが提供できない物件がございます。

物件を探す