登記識別情報とは?通知・取得方法や登記済権利証との違いを詳しく解説

そこで、本記事では登記識別情報について、その内容からトラブルが生じた時の対処法、保管上の注意点までわかりやすく解説します。

記事の目次

登記識別情報とは?

登記識別情報は、不動産の登記名義人であることを確認するための情報です。

アラビア数字およびその他の符号をランダムに組み合わせた、12桁の文字列で構成されています。登記識別情報が発行された場合には、「登記識別情報通知」という書面で登記名義人に通知されます。不動産を譲渡する際に必要な重要な書類となりますので、まずは登記識別情報通知の内容を確認していきましょう。

登記識別情報通知とは?

登記識別情報を、法務局の様式で記載した書面が、登記識別情報通知です。

2005年の不動産登記法改正でオンライン申請が導入されたことに伴い、登記識別情報制度が開始されました。登記識別情報制度が始まるまでは、「登記済証」と呼ばれる書類で登記名義人であることを確認していました。現在も、不動産登記法改正前に取引のあった不動産については、引き続き登記済証が有効となっています。

不動産登記法改正後は、オンライン申請が可能なオンライン庁に指定された法務局から順次、登記済証から登記識別情報への切り替えがおこなわれ、2008年7月をもってすべての法務局がオンライン庁に指定されました。

登記済権利証との違いは?

登記済権利証とは、不動産登記法改正以前の登記名義人であることを確認する書類です。具体的には、登記済みであることの証として法務局による「登記済」の印判が押されている、登記申請書などの書類のことを指します。通常、司法書士によって登記済権利証などと書かれた厚紙を表紙にして綴じられているので、すぐに登記済権利証だとわかるようになっています。

登記識別情報は登記済権利証に代わるものです。登記識別情報制度が始まる前に不動産の登記名義人となっている方にとっては今後も登記済権利証が有効であり、追加で登記識別情報が交付されることはありません。

なお、不動産登記法改正以降、登記識別情報の他に「登記完了証」という書類も交付されるようになりました。これは登記が完了したということをお知らせする書面で、申請人に対し交付されます。登記完了証は不動産売買の場合、買主、売主双方に1通ずつ交付されます。買主、売主が共有名義の場合でも交付されるのは1通です。登記完了証は登記名義を証明する書類ではないので、重要度は低く、破棄・紛失しても基本的には問題はありません。

どのような時に交付されるもの?

登記識別情報通知は登記申請時に申請人となり、新たな登記名義人になった方に対し交付されます。主に、以下のような場面で交付されます。

<登記識別情報通知が交付される代表的なケース>

- 不動産を取得し所有者となった時、新しい所有者に対して交付される。

- 住宅ローンを借りて抵当権を設定した時、銀行に対して交付される。

- 土地の合筆をした時、所有者に対して交付される。

1つの不動産に対し、原則として登記名義人ごとに1通ずつ交付されます。そのため、夫婦共有名義で土地と家屋を購入した場合、土地について夫・妻各1通、家屋について夫・妻各1通、合計4通の登記識別情報が交付されます。

持分の割合は関係なく、たとえ持分が100分の1だったとしても、登記名義人になったら登記識別情報が交付されます。通常登記を申請してから登記が完了し、登記識別情報が交付されるまでは約1週間~2週間です。なお、以下のようなケースでは登記識別情報は交付されません。

<登記識別情報通知が交付されないケース>

- 所有権登記名義人の住所変更登記

- 抵当権の抹消

- 土地の分筆

上記のケース以外にも、相続が生じ、法定相続分通りの相続登記を相続人の1人から登記した場合、申請人となった相続人には登記識別情報が交付されますが、申請人にならなかった相続人には登記識別情報が交付されません。このように、登記名義人となっても申請人にならなかったために、登記識別情報が交付されないケースもあります。

登記識別情報はいつ使う?

不動産の所有者が持っている登記識別情報は、不動産を売却する場合など、登記名義を手放す時に使います。贈与、離婚による財産分与などで所有する不動産を相手に譲渡する場合にも、登記名義を失うことになりますので登記識別情報が必要です。

一方、相続が発生して被相続人から相続人へ所有者変更する場合には、被相続人の登記識別情報は不要となります。

不動産の譲渡以外の例をあげると、金融機関から住宅ローンを借りて抵当権を設定する際にも、所有者の登記識別情報が必要です。登記識別情報の提供により、抵当権を設定する不動産の所有者が真の所有者であり、抵当権を設定することに同意しているという意思を確認します。

登記識別情報の提出は、その登記を申請する意思があるという意思表示でもあります。なお、ローンを返済して抵当権を抹消する場合には、抵当権設定時に金融機関に交付された登記識別情報が求められます。

登記識別情報を使った後はどうすればいい?

不動産を売却し、売主として登記識別情報を使用した場合には、新しい買主に新たな登記識別情報が交付されて新しい登記識別情報が有効となります。不動産の売却で所有権を完全に手放せば、使用済みの登記識別情報は不要なものとなりますので、処分してしまっても構いません。

ただし、不動産を譲渡した後も手元に所有権が残る場合は、その後も当初の登記識別情報が有効となりますので保管しておく必要があります。例えば、単独名義となっている不動産の2分の1だけを配偶者に贈与したとしましょう。このケースでは、贈与した2分の1の分だけ新たに登記識別情報が発行され、残りの2分の1の部分についてはこれまでの登記識別情報が有効となります。

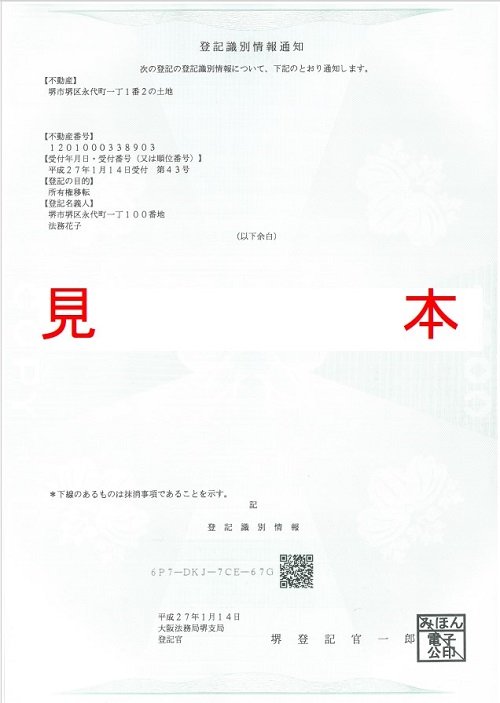

登記識別情報通知の様式

登記識別情報通知は、現在2つのタイプが混在しています。A4サイズの用紙の下部分に登記識別情報が記載され、記載されている部分が目隠しシールで覆われているものと、下の部分を手前に折り込み登記識別情報を覆って見えないようにしているものです。

下の画像は、目隠しが無い状態の登記識別情報通知の見本です。下の方に12桁の符号が記載されており、右側にはQRコードがあります。なお、通知の下部分が折り込まれている、折り込み方式の登記識別情報にのみQRコードがついています。

ここから、詳しい記載内容を見ていきましょう。

登記識別情報通知書の見方

登記識別情報通知に記載してある内容は以下の項目です。

| 項目 | 内容 |

|---|---|

| 不動産 | 登記簿謄本と同じ地番、家屋番号 |

| 不動産番号 | 不動産一つひとつに割り当てられている番号 |

| 受付年月日・受付番号 | 登記の申請受付年月日及び受付番号 |

| 登記の目的 | 登記の目的とされる内容(所有権移転や抵当権設定など) |

| 登記名義人 | 登記簿上の住所および氏名 |

| 登記識別情報 | 12桁の符号 |

不動産の項目には、登記簿謄本と同じ地番、家屋番号が記載されています。

不動産番号は不動産一つひとつに割り当てられている番号のことで、こちらも登記簿謄本にある不動産番号と同じ番号が記載されています。

受付年月日・受付番号は、登記識別情報通知の発行の原因となった登記の申請受付年月日および受付番号です。

登記の目的には、所有権移転や抵当権設定などの内容が記載されます。どの登記で登記識別情報が発行されたのかがわかるようになっています。

登記名義人のところには登記名義人の情報が記載され、登記簿上の住所および氏名が記載されます。

そして、最後に登記識別情報があります。3桁ごとにハイフンが入った12桁の符号となっており、一番下には発行年月日と登記官の氏名と公印が入ります。

登記識別情報通知の様式の変更

登記識別情報には2つのタイプがあるとお伝えしましたが、当初は目隠しシールタイプの登記識別情報通知が交付されていました。目隠しシールは、一度剥がすと貼り直しができない特殊なシールが使われていたのです。その後、2015年2月23日に様式変更があり、目隠しシールが廃止されました。目隠しシールを剥がす際、きれいに剥がせないという問題があったためと考えられています。

現在は、用紙の下部分を折り込んで登記識別情報が見えないように封がされた、折り込みタイプの登記識別情報が交付されています。折り込まれた部分は封がされていますが、ミシン目に沿って開封すると、登記識別情報を見ることができる仕様です。また、新様式の登記識別情報には、登記識別情報を自動で取り込むためにQRコードが付されています。

どちらも一度開封してしまうと誰でも登記識別情報を見ることができる状態になってしまいますので、開封せずに保管するようにしましょう。

登記識別情報の通知・受け取り方法

不動産登記の申請方法は、郵送または直接法務局に申請書を提出する書面申請と、インターネットで申請するオンライン申請の2通りがあります。申請形態によって登記識別情報の受け取り方法が異なりますので、あらかじめ確認しておきましょう。

登記識別情報の通知方法

登記申請を書面でおこなった場合は、書面で登記識別情報通知を受け取ることができます。オンライン申請をおこなった場合は、書面交付とオンライン交付のどちらかを選ぶことができます。

書面申請の場合は、あらかじめ登記完了日が公開されているので、その日に合わせて法務局に受け取りに行く、もしくは郵送で送ってもらうことが可能です。一方、オンライン申請の場合にはメールで登記完了のお知らせが届いた後、受け取りの手続きをすることになります。

なお、登記申請を司法書士に依頼する場合は、登記識別情報は書面で受領するのが一般的です。

登記識別情報の受け取り方法

登記識別情報通知の受け取りについて、具体的には次のようにおこないます。

登記をオンラインで申請した場合

前述の通り、登記をオンラインで申請した場合、登記識別情報は書面で交付を受けるかオンラインで交付を受けるか選ぶことができます。実際には、書面交付を選ぶことがほとんどでしょう。書面で交付を受ける場合には登記完了後に法務局の窓口に受け取りに行く、もしくは郵送にて受け取ることができます。

オンライン交付の場合、PDFデータをダウンロードして保管することになります。ただし、登記識別情報に目隠しがされていないので、パソコンやスマホで見た時に後ろから盗み見されないようにするなど一段の注意が必要です。また、データを印刷する際には登記識別情報がそのまま表示されるので、別途封筒を用意して封印をし、金庫で保管するなどより厳重な保管が求められます。

登記を書面で申請した場合

登記を書面で申請した場合には、登記識別情報は書面で交付されます。オンライン交付を選ぶことはできません。書面申請の場合も、法務局の窓口もしくは郵送にて登記識別情報を受け取ります。なお、登記識別情報を直接法務局で受け取る場合、別途費用はかかりませんが、登記申請書に押印した印鑑と同じ印鑑の持参が必要です。

郵送で受け取りたい場合には、登記申請時に送付での交付を指定し、返送用の封筒を提出しなければなりません。また、司法書士が代理人とならず自分で申請し、自宅に返送してもらう場合には、本人限定受取郵便とします。この際、通常の郵便切手分以外に、一般書留の加算料金と本人限定郵便代210円がかかります。

登記識別情報は発行されたら速やかに受け取る

登記識別情報には受取期限があります。

登記識別情報通知を書面で受け取る場合、受取期限は登記完了から3カ月後です。3カ月が経過しても受領しなかった時には、登記識別情報は登記官によって破棄されますので注意しましょう。一方、オンライン交付の場合は、30日以内にデータをダウンロードする必要があります。どちらの場合も、期限を過ぎると登記識別情報の交付を受けられなくなり再発行もしてもらえません。

司法書士に依頼した場合は、自分で登記完了後の手続きをする必要はありません。しかし、自分で登記を申請する場合には自分で受け取らなければなりませんので、速やかにおこなうよう意識しておきましょう。

登記識別情報に関する注意点

登記識別情報は、登記名義人であることを証明するためのパスワードともいえるものです。そのため、他人に見られないよう厳重に管理しなければなりません。登記識別情報が必要になるのは不動産を売却する時ですが、不動産を売却する時期というのは、いつ訪れるかわかりません。長い間、紛失しないように保管場所にも注意を払う必要があります。このことから、登記識別情報を手元に置きたくないと考える方もいるでしょう。

登記申請時に通知を希望しないと発行されない

実のところ、登記識別情報通知の交付を受けることは任意です。希望をすれば、登記識別情報通知の交付を受けないことも可能。ただし、登記識別情報通知の交付を希望しない場合、後から交付を受けることができない点に注意してください。また、登記識別情報がないと、将来的に不動産を売却したりローンを借りて抵当権を設定したりする時に、手続きが煩雑になってしまいます。

登記識別情報通知の交付を希望しない選択はできますが、デメリットが大きいので慎重に検討するようにしましょう。よほど特別な事情がない限り、登記識別情報通知の交付を受けるのが一般的です。

登記識別情報は適切に保管しよう

登記識別情報を適切に管理するためには、まず登記識別情報となる12桁の符号を他人に見られないようにすることです。そのためには、書面に貼ってある目隠しシールを剥がさない、もしくはミシン目となっている部分を開封しないようにしなければなりません。実際に登記識別情報通知を手にすると、隠されている中身を見たくなってしまうかもしれませんが、そこは我慢しましょう。

実務上では、不動産を購入し、登記識別情報通知を交付してもらったあとすぐに、次の登記で登記識別情報通知を使用する予定がある場合には、その間司法書士が保管するということもあります。しかし、基本的には登記名義人の方が、自分で登記識別情報通知を保管することになるでしょう。

次のポイントに注意して、保管することをおすすめします。

書類で保管する場合

登記識別情報通知を書面で受け取った場合、保管の際に特に気を付けるポイントは、実印と一緒に保管しないことです。

万が一、登記識別情報を盗み見されてしまっても、実印が無ければ勝手に登記をされてしまう可能性は少ないでしょう。それは不動産を売却する際、登記識別情報の他に実印と印鑑証明書も必要になるからです。登記に必要となる実印と印鑑証明書とは、必ず別々に保管するようにしましょう。

データで保管する場合

登記識別情報通知をデータで受け取った場合、PDF形式でパソコンやUSBメモリに保管することができます。ファイルを開けば登記識別情報を確認できてしまうので、パスワードを設定するなどセキュリティを強化し、セキュリティボックスなどの安全性の高いフォルダで管理するようにしましょう。また、データを開いている時には背後から他の人に見られないようにしてください。

データを印刷した場合には封筒に入れて封をし、金庫など安全な場所に保管するようにしましょう。

紛失・盗難の際は失効手続きをしよう

万が一、登記識別情報を紛失してしまった場合、登記識別情報通知の再発行は受けられません。ただし、紛失もしくは盗難に遭ってしまった際には、不正な登記申請を防止するため、登記識別情報の失効の申し出をすることができます。失効の申し出は書面、オンラインどちらからも手続きすることができ、登記識別情報の提出は不要です。

登記識別情報の有効証明と不失効証明

登記識別情報は失効させることができますが、不動産の取引をする時、売主の登記識別情報が失効されているか否かは見た目ではわかりません。そこで、登記識別情報の有効性を確認するための手続きがあります。

登記識別情報の有効証明とは

登記識別情報が有効であることを登記官に証明してもらう制度が、登記識別情報の有効証明請求です。代理人による請求は可能ですが、第三者が勝手に有効証明請求をすることはできません。なお、有効証明請求には登記識別情報の提供が必要なので、不動産の取引をおこなう前にあらかじめ登記識別情報を開封しなければなりません。

登記識別情報の不失効証明(不通知・失効証明)とは

登記識別情報が不通知になっていること、もしくは失効していることの証明を登記官に請求することを、登記識別情報の不通知・失効証明といいます。もし有効な登記識別情報が通知されていた場合、法務局から「証明できません。登記識別情報が通知され、かつ失効していません」という回答が届きます。登記識別情報が失効していないということは、おそらく有効だろうと推測することができるでしょう。

有効性の完全な証明とはなりませんが、不失効証明を受ける場合には登記識別情報の提供が不要です。そのため、不動産の取引前に登記識別情報を開示しなければならないという、売主の負担を軽減することができます。

証明の申請方法

有効性証明と不失効証明はどちらも書面とオンラインで申請することができ、手数料は300円です。なお、オンラインで登記識別情報の有効性を迅速に確認する方法として、登記識別情報通知・未失効照会サービスというものがあります。手数料はかかりませんが、登記官による証明はおこなわれません。

登記識別情報がない場合に登記申請をする方法

登記識別情報の通知を希望しなかったり、登記識別情報通知を紛失したり、あるいは失効手続きをした場合には、不動産を売却する際に登記識別情報を提出できません。その際は、以下の手続きのいずれかが必要になります。

事前通知制度を利用する

事前通知制度とは、登記申請時に登記識別情報を提出しなかった場合に登記官が登記義務者に対して確認のための書面を送付し、その書面に対して登記義務者が返送をすることで登記義務者であることを確認するという制度です。事前通知書は本人限定受取郵便等で送付されます。事前通知制度はオンライン申請をした場合でも、書面の送付にておこなわれます。

司法書士に本人確認情報書類を作成してもらう

不動産の売買時に多く使われているのが、資格者代理人(司法書士)による本人確認情報提供制度です。

まず、司法書士が本人確認をしてその内容を本人確認情報としてまとめ、登記申請時に添付書類として提出します。審査の結果、登記官がその内容を正当だと認めたら、事前通知手続きを省略することができるという制度です。

本人確認情報の作成が必要になる場合、登記費用の他に別途本人確認情報作成に対する報酬が発生し、費用は売主が負担します。

公証人に認証を受ける

公証人役場に行き、署名押印が必要な登記申請書類に公証人の面前で署名押印をし、公証人が本人であることを認証した認証文を付けて登記申請をすることで、事前通知制度を省略するという方法もあります。この場合は事前に公証人役場に出向く必要があり、公証人への費用が別途かかります。

登記識別情報に関するよくある質問

登記識別情報について、疑問を持たれがちな質問事項を以下にまとめました。

登記識別情報通知をもらっていない場合、再発行は可能?

登記識別情報通知をもらうか否かは登記申請時に選択することができますが、もらわないことを選択してしまうと、その後の再発行はできません。

司法書士に依頼した場合、登記識別情報通知書はいつ届く?

登記は申請してから完了まで、通常で約1~2週間かかります。司法書士に依頼した場合は登記完了後、登記の内容に間違いがないかなど書類の確認を経てから依頼主の元へ発送されます。

登記識別情報通知の目隠しシールを剥がしても大丈夫?

登記識別情報通知の目隠しシールを剥がした場合、他人に情報を盗み見される可能性がありますのでシールは剥がさないでください。

登記識別情報のシールが剥がれない場合、再作成は可能?

登記識別情報のシールが剥がれない場合、登記識別情報通知を発行した法務局にて再作成の申出が可能です。

まとめ

不動産を購入した時に交付を受ける登記識別情報。次の2点については、必ず注意するようにしてください。

- 他の人に見られないようにする

- 無くさないようにする

登記識別情報とは昔で言う「権利証」であり、所有する不動産の登記名義人であることを確認するための重要な書類です。そのため、登記識別情報通知に記載された12桁の符号は、他人に見られないように管理しなければなりません。トラブルが生じた時に登記識別情報を失効させる制度はありますが、再発行はできないので注意しましょう。

登記識別情報を使うのは不動産を売却する場合などです。マイホームの場合、すぐに売却することはないでしょう。ですから、どこに保管したかわからなくならないよう気を付けてください。実際に登記識別情報を受け取ると、不動産会社の方や司法書士から「大事な書類だから厳重に保管するように」と言われることでしょう。しかし、その時点ではなかなか実感がわかないかもしれません。

登記識別情報の内容を理解することで、その重要性に気付くことができるはずです。本記事の内容を参考にし、いざという時に困らないよう適切な管理をしていきましょう。

物件を探す