全部事項証明書とは?登記事項証明書との違いや見方などわかりやすく解説

しかし、普段の生活では滅多に使わないものなので、必要になって初めて「全部事項証明書って何?」と慌ててしまいがちです。全部事項証明書というものがどのような書類なのか、どのように取得するのかを事前に把握しておけば、不動産購入後の手続きにはもちろん売却の際にも役立ちます。本記事では全部事項証明書について、取得方法から見方まで具体的にわかりやすく解説します。

記事の目次

全部事項証明書とは?

全部事項証明書とは法務局の発行する、不動産の所在や登記されている権利関係を証明する書類です。所有権、抵当権などの不動産に関する権利関係は、不動産取引の安全を守るため第三者が見ることのできるよう公開されています。不動産の権利関係がわからないと、偽物の売主から不動産を購入してしまうなどトラブルが生じる可能性があり大変危険だからです。

全部事項証明書には不動産を特定する情報のほか、現在の権利の内容、過去の権利の内容について記載されています。サイズはA4サイズで、法務局専用の薄いグリーンカラーの用紙が使われています。枚数が多い場合には左側がホチキスで綴じられており、全部事項証明書の最後の部分には、その内容を証明するため法務局登記官の押印が入っています。

現在、不動産登記の記録はコンピュータで管理されていますが、以前は紙の帳簿で管理されていました。紙の帳簿で管理されていた時代の証明書を登記簿謄本と言います。登記記録をコンピュータで管理するようになってから、登記簿謄本のことを全部事項証明書と呼ぶようになりました。そのため、全部事項証明書は登記簿謄本の略称である「謄本」と呼ばれることもあります。

なお、現在でもコンピュータ化されていない昔の情報を確認するためには、閉鎖登記簿謄本を取得する必要があります。

全部事項証明書と登記事項証明書との違いは?

全部事項証明書とは別に、頭に「全部」が付いていない「登記事項証明書」という言葉もよく耳にします。全部事項証明書と登記事項証明書については、違いがわからないという方も多いでしょう。

登記事項証明書とは、法務局が発行する登記の証明書の総称です。法務局が管理している不動産には1つの土地、1つの建物ごとに登記記録が作成されます。その登記記録を証明した書面にはいくつか種類がありますが、それらの証明書をまとめて登記事項証明書といいます。

全部事項証明書は登記事項証明書の中のひとつですが、登記事項証明書といわれたら、一般的には全部事項証明書のことを指す場合が多いでしょう。確定申告や銀行での手続きで、必要書類に登記事項証明書とだけ書いてある場合、全部事項証明書を取得して提出すれば問題ありません。

このように、不動産登記の証明書としては、全部事項証明書を取得すれば事足りる場合がほとんどです。しかし、場合によっては現在の登記記録だけあればよく、抹消された過去の登記記録までは不要ということもあります。その場合には、全部事項証明書ではなく現在事項証明書を取得します。

法務局で取得できる登記事項証明書の種類は次のとおりです。

<登記事項証明書>

| 名称 | 説明 (どのようなものか簡単に) |

用途 | |

|---|---|---|---|

| 1 | 全部事項証明書 | 過去から現在までの登記記録の履歴が記載された証明書 | 不動産登記の証明書として官公署や銀行に提出する場合に使用 |

| 2 | 現在事項証明書 | 過去の履歴はなく、現に有効な登記記録のみが記載された証明書 | 現在有効な権利関係だけ確認したい場合に使用 |

| 3 | 一部事項証明書 | 登記記録の一部のみが記載された証明書 | 共有者の多い物件で特定の共有者の情報のみを確認する場合に使用 |

| 4 | 閉鎖事項証明書 | 閉鎖された登記記録が記載された証明書 | 合筆前の土地や滅失建物の確認に使用 |

全部事項証明書が必要になるケースは?

不動産登記の証明書である全部事項証明書には不動産を特定する情報のほか、その不動産に登記されている権利の内容が書かれています。そのため、全部事項証明書は主に不動産に関する税の手続きや、銀行での手続き、不動産の売買時に利用されています。

特に不動産に関する税の特例を使う場合、築年数や専有面積に条件があることが多く、要件を満たしているか確認するために全部事項証明書が必要となります。銀行では担保となる不動産の特定、他の権利の有無について確認するために用いられるケースが多いでしょう。

具体的に、全部事項証明書が必要となる場合をご紹介します。ちなみに、全部事項証明書の原本もしくは写しが必要な際でも、提出書類に不動産番号を記載することによって、全部事項証明書の添付を省略することができることがあります。不動産番号は全部事項証明書のほか、登記識別情報に記載されています。

原本が必要な場合

- 住宅ローン控除のための確定申告

- 夫婦の間で居住用の不動産を贈与したときの配偶者控除の特例を利用した贈与の申告

- 不動産を担保とした借入れ

- 住宅ローンの借換え

- 勤務先での住宅手当の手続き(企業による)

原本が必要でない場合

コピーの提出が必要な場合

- 不動産取得税軽減の申告

- 住宅取得等資金の特例を利用した贈与の申告

- 家屋証明書の取得

- 公正証書遺言の作成

- 自筆証書遺言で財産目録として添付する場合

提出は不要だが不動産を特定するために必要な場合

- 不動産が協議対象となる遺産分割協議書の作成

- 自分で不動産の確認をする場合

全部事項証明書には何が記載してある?

ところで、全部事項証明書には実際にどのようなことが記載されているのでしょうか。全部事項証明書は表題部と権利部の2つのブロックで構成されており、表題部には登記記録のうち表示に関する登記の記録が記載されています。権利部はさらに甲区と乙区に分かれており、甲区には所有権に関する登記記録が、乙区には所有権以外の権利に関する登記記録が記載されています。

表示に関する登記とは、物件の所在地、地番、地積、地目、建物であれば家屋番号、建物の構造、床面積、マンションであれば敷地権の内容などが書かれています。表題部を見ることで、その不動産がどこにあるのか、どのくらいの広さなのか、いつ建てられたものなのかなどがわかります。

権利部の甲区には、所有権の名義人などの情報が書かれています。現所有者が誰で、誰からどのような理由で、いつその不動産を取得したのかがわかります。また、買戻特約の登記や、差押など処分を制限する登記も甲区に記載されます。

権利部の乙区に記載されている所有権以外の権利で、代表的なものは「抵当権」です。抵当権の欄には、債権額や抵当権者、債務者などが記載されています。全部事項証明書にはコンピュータ化されたすべての登記記録が記載されていますので、抹消されている権利についても記載されています。また、乙区には抵当権のほかに地役権、地上権、賃借権などが登記されます。

所有者事項証明書との違い

登記事項証明書には所有者事項証明書というものもあり、法務局の窓口で交付を受けることができます。所有者事項証明書は該当する不動産の所有者および共有者の住所、氏名、持分のみが記載された証明書です。

一般的に、不動産の登記事項証明書の提出が求められる場合、所有者の情報だけではなく物件の客観的な概要、所有権以外の権利の有無の確認もできるものが必要です。提出書類には、できるだけ個人的な情報を控えたいと考える方もいるかもしれません。しかし、手続きに必要な書類として「登記事項証明書」とだけ記載があり、「全部」とは書いていない場合でも全部事項証明書を取得するようにしましょう。

全部事項証明書の取得方法と必要なもの

全部事項証明書を取得するためには、全部事項証明書の交付請求をおこなって受け取る必要があります。ここからは全部事項証明書の交付請求の方法、交付された全部事項証明書を受取る方法についてお伝えします。まずは、全部事項証明書の取得に必要となるものについて確認していきましょう。

全部事項証明書の取得に必要なものは?

全部事項証明書の交付請求をするとき、必要になるものは特にありません。交付請求をし、手数料さえ払えば誰でも全部事項証明書を取得することができます。身分証の提出や住民票、戸籍などの公的書類の提出は一切不要です。しかし、交付請求の手続きをするために必要なこと、準備しておくことがあるので、次にまとめました。

窓口で請求する場合

- 登記事項証明書交付請求書の記入

- 地番の確認

- 印紙の購入(法務局内で購入可能)

オンラインで請求する場合

- オンライン専用システムへの会員登録

- 地番の確認

- 電子納付のできる口座の準備

不動産登記では、不動産の所在地を「地番」で管理しています。地番は住民票上の住所と同一ではありません(ただし同じ場合もあります)。地番がわからないと全部事項証明書を請求できないので、まず地番を調べるようにしましょう。地番は不動産の権利証、登記識別情報、固定資産税の納付書などに記載されています。また、法務局に電話して調べてもらうことも可能です。

発行手数料は窓口交付の場合、印紙で納付します。オンラインで請求した場合にはインターネットバンキングによる納付、もしくはATM払いが選べます。

全部事項証明書の取得方法は?

全部事項証明書の取得方法には直接窓口で請求する方法、郵送で請求する方法、オンラインで請求する方法の3パターンがあります。それぞれメリットとデメリットがありますので、理解したうえでどの方法で取得するかを検討しましょう。

登記所(法務局)の窓口で取得する

全部事項証明書を取得する方法としてもっとも簡単なのは、法務局の窓口で取得することです。法務局の窓口で直接交付請求をすると、その場で全部事項証明書を受取ることが可能です。管轄は関係なく、最寄りの法務局で全国の全部事項証明書を取得することができます。当日の混み具合にもよりますが、大体10~20分程度待てば取得できるでしょう。法務局に備え付けてある証明書発行請求機を使うことで、さらに短時間で取得することが可能です。

わからないことがあれば係の人にすぐに聞けること、当日すぐに受け取れることが法務局の窓口での取得におけるメリットですが、法務局が近くにない場合には行くまでの時間と費用がかかることがデメリットです。

郵送で取得する

全部事項証明書は郵送で取得することもできます。印紙を貼付した登記事項証明書交付請求書と返信用封筒を入れて郵送で送ると、全部事項証明書を返信用封筒で送り返してもらえます。登記事項証明書交付請求書は、法務局のホームページからダウンロード可能です。

法務局が近くにない場合には郵送が便利ですが、いつ返送してくれるのかがわからないのがデメリットです。郵送した日から全部事項証明書が届くまで、1~2週間はかかるとみておいた方がよいでしょう。急いでいる場合、また法務局からいつ発送されたかを把握したい場合には、土日配達可能で追跡番号が付いているレターパックで送ることをおすすめします。

オンラインで取得する

全部事項証明書はオンラインでも取得することができます。この場合、取得する方法が2通りあります。Webブラウザを利用して請求できる「登記ねっとかんたん証明書請求」で取得する方法と、専用アプリケーションをパソコンにインストールして請求できる「申請用総合ソフト」を使って取得する方法です。全部事項証明書の取得だけなら、「登記ねっとかんたん証明書請求」の方が操作もシンプルで使いやすいでしょう。

オンラインで請求した全部事項証明書は、法務局の窓口もしくは郵送で受取ることができます。自宅から手続きができ、手数料が窓口請求の場合よりも安く設定されているのがオンライン請求のメリットです。

閲覧のみをおこなう場合は?

登記内容は、一般財団法人民事法務協会が運営する登記情報提供サービスというサイトを使って閲覧することができます。サイト上で閲覧したい物件を特定し、全部事項を請求すると全部事項証明書と同じ内容が記載されたPDFデータが表示され、ダウンロードして印刷することが可能です。ただし、このデータは登記情報と呼ばれ、法務局の認証印が入った登記事項証明書とは別物です。証明書として使うことはできませんので注意しましょう。

登記情報提供サービスを利用するためには会員登録が必要ですが、登記事項証明書の取得に比べると安い手数料で情報を閲覧することができます。不動産番号だけを知りたいということなら、登記情報提供サービスを使って閲覧のみするということもひとつの手です。

全部事項証明書の手数料は?

全部事項証明書の手数料は、請求する方法によって金額が変わります。法務局の窓口に直接、もしくは郵送で請求し交付を受ける場合は一通600円。窓口で請求できるのは全部事項証明書、現在事項証明書、一部事項証明書、所有者事項証明書、閉鎖事項証明書です。

オンラインで請求し交付を受ける場合、窓口受取りの場合は一通480円、郵送受取りの場合は一通500円です。この500円には普通郵送料が含まれています。オプションで速達を選択することができ、この場合は実費が加算されます。オンラインで請求できるのは全部事項証明書、現在事項証明書、閉鎖事項証明書です。

全部事項証明書の見方は?

せっかく全部事項証明書を取得しても見方がわからなければ、取得した目的を達成できない可能性があります。そこで、全部事項証明書に書いてある内容、見方についてひとつひとつ確認していきましょう。

全部事項証明書には、表示に関する登記記録が記載された表題部、権利に関する登記記録が記載された権利部があります。権利部はさらに所有権に関する登記事項が記載された甲区と、所有権以外の権利に関する登記事項が記載された乙区に分かれています。

表題部とは

不動産を特定するために必要な情報が記録されているのが表題部です。権利の対象となる不動産を明確にするための土台となり、表題部には以下のような情報が記載されています。

- 土地

不動産番号、所在、地番、地目、地積、登記原因およびその日付、登記年月日 - 建物

不動産番号、所在、家屋番号、種類、構造、床面積、登記原因およびその日付、登記年月日

権利部とは

表題部に記載されている不動産について、権利の内容を記載しているのが権利部です。権利ごとに決められた登記事項が記載されています。

権利部の甲区

権利部の甲区には、所有権に関する登記事項が記載されています。所有者となる登記名義人については住所、氏名が記載されます。買戻し特約などその所有権に付随した登記がある場合には付記され、不動産が差押、仮差押された場合も甲区に記載されます。

権利部の乙区

権利部の乙区には、所有権以外の権利に関する登記事項が記録されています。代表的なものは、不動産を担保にお金を借り入れたときに設定される抵当権です。また、地上権や地役権など土地の使用が制限される権利が設定されている場合にも、乙区に記載されます。

共同担保目録

土地と建物など複数の不動産を担保にお金を借りて抵当権を設定する場合、共同担保目録が作成されます。抵当権の登記事項に「権利者その他の事項」という項目がありますが、そこに共同担保目録の番号が記載されます。

共同担保目録付きの全部事項証明書を取得すると、共同担保目録が乙区の欄外に表示されます。「権利者その他の事項」に記載されている番号と同じ番号が付された共同担保目録を確認することで、どの物件が担保になっているのかを把握できます。なお、共同担保目録の表示はオプションなので、全部事項証明書に共同担保目録を表示させるかは任意です。

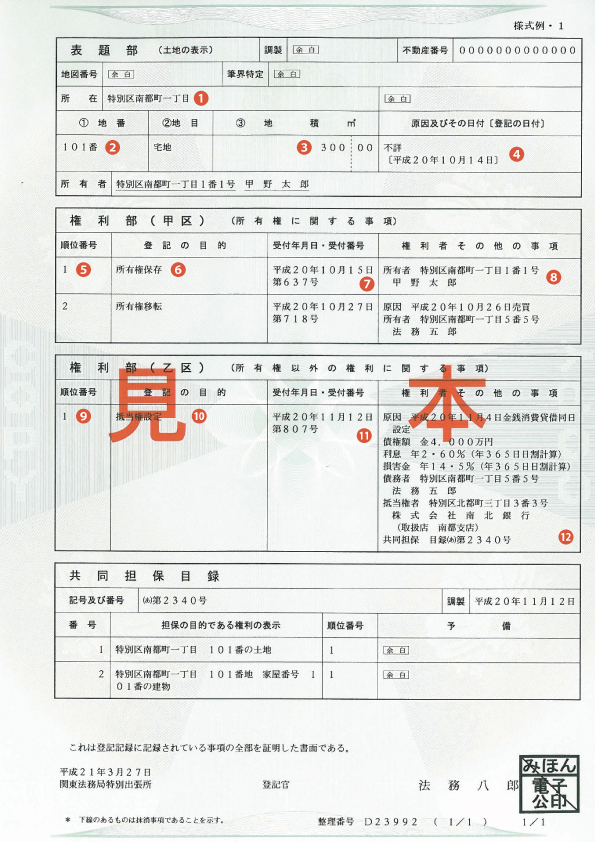

土地の全部事項証明書の見方

それでは、実際に土地の全部事項証明書から内容を見ていきましょう。

<表題部>

| ❶ | 所在 | 当該不動産がどこに所在しているかを示します。 |

|---|---|---|

| ❷ | 地番 | 土地を特定するために一筆ごとに付与されている番号です。所在と地番を合わせて所在地となります。 |

| ❸ | 地積 | 公簿上の土地の面積です。実測の面積とは違う場合があります。 |

| ❹ | 登記の日付・原因 | 合筆、分筆、地目変更など土地の形状を変更したときの原因と登記の日付が記録されます。 |

<権利部(甲区)>

| ❺ | 順位番号 | 甲区欄内で登記がなされた順序に合わせて番号が付されています。 |

|---|---|---|

| ❻ | 登記の目的 | 何の目的で登記がなされたのかが表示されます。登記のタイトルのようなものです。 |

| ❼ | 受付年月日・受付番号 | 登記が受付された年月日と、法務局が発行した受付番号が書かれています。 |

| ❽ | 権利者その他の事項 | 売買、贈与、相続など、どのような理由でその登記がなされたのかが書いてあります。また所有者の住所・氏名が記載されます。 |

<権利部(乙区)>

| ❾ | 順位番号 | 乙区欄内で登記がなされた順序に合わせて番号が付されています。 |

|---|---|---|

| ❿ | 登記の目的 | 何の目的で登記がなされたのかが表示されます。甲区同様、登記のタイトルのようなものです。 |

| ⓫ | 受付年月日・受付番号 | 登記が受付された年月日と、法務局が発行した受付番号が書かれています。 |

| ⓬ | 権利者その他の事項 | 登記がなされた原因、およびその内容が書いてあります。

―原因:登記の目的に書いてある登記がなされた理由です。 ―債権額:その不動産を担保としている債権の債権額です。 ―利息:対象の債権に利息が定められている場合には利息が記されます。 ―損害金:対象の債権に損害金が定められている場合には損害金が記されます。 ―債務者:お金を借りた人(法人)のことです。 ―抵当権者:お金を貸した人(法人)のことです。 ―共同担保:他にも共同で担保になっている不動産がある場合には、共同担保目録の番号が記載されます。 |

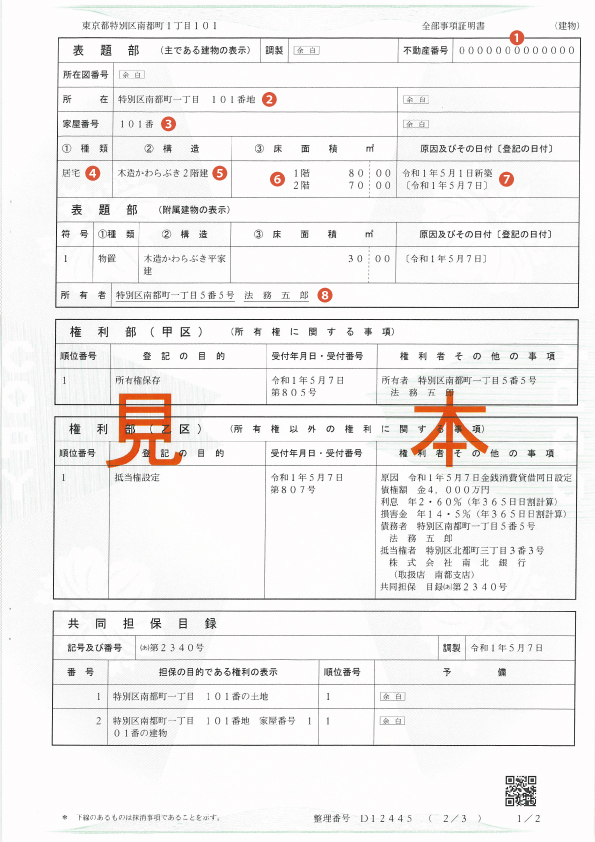

建物の全部事項証明書の見方

<表題部>

| ❶ | 建物の不動産番号 | 不動産を識別するための番号です。 |

|---|---|---|

| ❷ | 建物の所在 | 当該不動産がどこに所在しているかを示します。 |

| ❸ | 建物の家屋番号 | 建物を特定するために付与されている番号です。土地でいう地番に該当します。 |

| ❹ | 建物の種類 | 居宅、倉庫など建物の用途が記されています。 |

| ❺ | 建物の構造 | 木造、鉄筋コンクリートなど建物の構造が記されています。 |

| ❻ | 建物の各階の床面積 | 各階平面図・建物図面に基づく床面積です。 |

| ❼ | 登記の日付・原因 | 登記を受付けた日、登記の原因が記載されます。 |

| ❽ | 表題部の所有者 | 表題部の登記を申請した時点での所有者が記載されます。保存登記がなされると職権抹消されます。 |

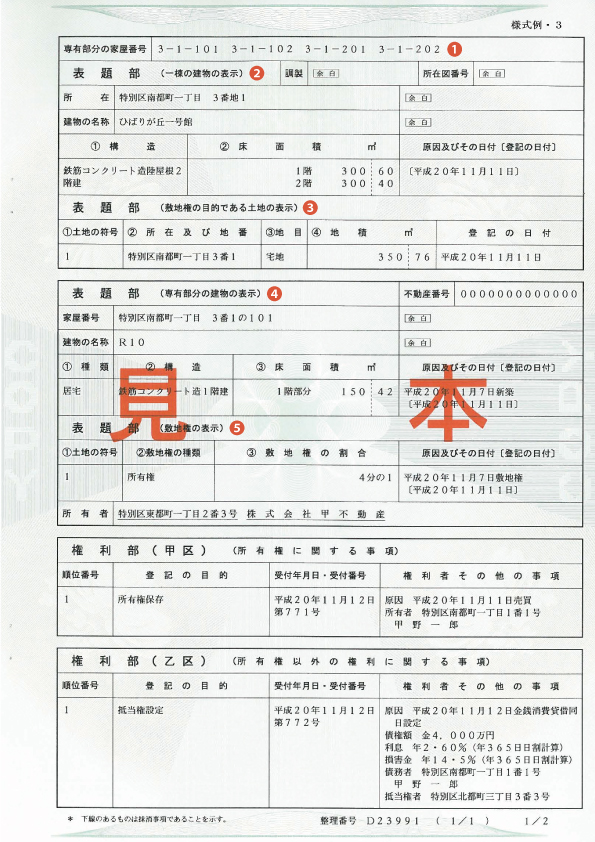

建物(区分所有)の全部事項証明書の見方

| ❶ | 専有部分の家屋番号 | 所在および地番、各区分に設定された固有の番号で構成されています。 |

|---|

<表題部>

| ❷ | 一棟の建物の表示 | 建物全体の概要が記載されています。 |

|---|---|---|

| ❸ | 敷地権の目的である土地の表示 | 敷地権の目的となっている土地の概要が記載されています。 |

| ❹ | 専有部分の建物の表示 | 該当する区分の専有部分についての概要が記載されます。 |

| ❺ | 敷地権の表示 | 敷地権の概要が記載されます。 |

全部事項証明書で注意するべき記載

全部事項証明書には現在有効な内容についてはそのまま記載されていますが、すでに抹消された内容については下線が引かれています。記載されている文面に下線があるかないかが、全部事項証明書を見るときのポイントです。

もし、購入しようとしている不動産の全部事項証明書の権利部甲区に、次のような記載があった場合には要注意です。

- 仮登記

- 差押

- 仮差押

- 買戻特約

このような登記がある場合、所有権移転登記をすることはできますが、これらの権利が行使されてしまうと所有権を失う可能性があります。たとえば、仮登記がついている物件を購入したとしましょう。この場合、仮登記権利者が本登記をすると、その物件は仮登記権利者のものになり、購入者は所有権を失うことになってしまいます。

ただし、これらの記載があってもその文面に下線が入っていれば、抹消されていることを示します。仮登記や差押の記載があるからといってすぐに慌てず、全部事項証明書の内容をじっくり確認するようにしましょう。

全部事項証明書についてよくある質問

ここまで、全部事項証明書について詳しく解説してきました。しかし、いざ全部事項証明書を取得しようとすると、小さな疑問が湧き上がってくるものです。そこで、全部事項証明書についてよくある質問をまとめました。

全部事項証明書を取得できるのは誰?

全部事項証明書 は、手数料を納付すれば誰でも取得することができます。全部事項証明書を取得するのに資格は不要です。全部事項証明書の取得を請求するだけでよく、取得に必要な添付書類もありません。

全部事項証明書はコンビニでも取得できる?

全部事項証明書は、マイナンバーカードを使ったコンビニでの証明書交付サービスには対応していません。その代わり、一部のエリアでは法務局以外で全部事項証明書 を受取ることができる場所として、市役所庁舎などに法務局証明サービスセンターという窓口が設置されています。

全部事項証明書は本籍地以外でも取得できる?

コンピュータ化された登記記録は全国の法務局 で共有されているので、近くの法務局もしくはオンライン上で、全国どの物件でも全部事項証明書を取得することができます。所有者の本籍地に限定はされません。

全部事項証明書の所有者は現在の所有者?

全部事項証明書には物件の所有者が記載されていますが、これは現在の所有者とは限りません。たとえば、登記名義人の方が亡くなっているにも関わらず、次の相続人に名義変更されていない場合などがあります。不動産登記は申請主義のため、登記申請がされない限り所有者が変更されない仕組みになっているためです。なお、2024年(令和6年)からは相続登記については義務化 されます。

まとめ

全部事項証明書は不動産登記の証明書として誰でも取得することができ、官公署や銀行での手続きのために必要になることの多い書類です。最後に、全部事項証明書についてまとめました。

- 全部事項証明書は登記事項証明書の一種

- コンピュータ化されてからの登記記録を確認できる

- 全部事項証明書には物件の表示と権利の表示がある

- 差押など処分制限の登記がある場合は要注意

不動産を売却する方は、全部事項証明書を見ることで返済の終わった借入れに対する抵当権が抹消されているか、登記上の住所と現住所が合っているかなどを確認することができます。また、不動産を購入する方は売主が本当の所有者かどうか、不動産の使用を制限する権利はないかなど購入前に知っておきたいことを確認することが可能です。不動産の売却時、購入時にもぜひチェックしておきたい全部事項証明書。取得方法や見方を知っておくと不動産取引の際に役立つでしょう。

物件を探す