地役権とは?目的や登記の必要性、注意点をわかりやすく解説

本記事では、地役権の概要や登記の必要性およびリスク、購入時の注意点などを解説していきます。注文住宅を建てるためにできるだけリスクを避けておきたいという方は、ぜひ参考にしてください。

記事の目次

地役権とは

地役権とは、一定の目的の範囲内で、他人の土地を自分の土地のために使用できる権利のことです。地役権は民法で定められており、さまざまな目的で設定できます。地役権の設定登記をすることで物権を主張でき、その土地の所有者が変わった場合には所有権とあわせて地役権も移転します。

地役権はそれぞれの土地所有者の合意のもと設定され、期間は自由に決めることが可能です。地役権を設定するとその土地の使用料がかかるケースが一般的ですが、特に金額の定めはないので、なかには無償のケースもあります。

「要役地」と「承役地」

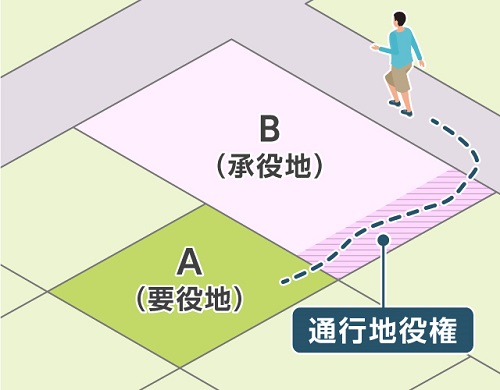

地役権では、便益を受ける側の土地を「要役地(ようえきち)」、便益を与える側の土地を「承役地(しょうえきち)」といいます。地役権が設定されるケースとして多いのは、自分の土地が交通に便利な大きな道路に接していない場合です。他人の土地を通らなければ広い公道に出られないため、他人の土地の一部に地役権を設定して通行できるようにします。このように通行目的のために設定される地役権を「通行地役権」といいます。

なお、地役権は要役地につく権利であり、所有権移転の際に地役権のみを切り離すことはできません。

地役権と地上権の違い

地役権と類似している「地上権」とは、他人の土地に建物などを所有することを目的としてその土地を使用する権利で、借地権の一種です。他人の土地を利用する点では地役権と同様ですが、主な違いは以下の表を参考にしてください。

| 地役権 | 地上権 | |

|---|---|---|

| 目的 | 自分の土地の利便性を高めるために他人の土地を使用する | 建物・工作物・竹木などを所有するために他人の土地を使用する |

| 存続期間 | 定めなし | 定めなし |

| 使用料 | 任意で設定可能 | 任意で設定可能 |

| 抵当権の設定 | 不可 | 可 |

| 単独での 権利の売却 |

不可 | 可 |

地役権と囲繞地通行権の違い

先述のとおり、通行目的で他人の土地を利用する地役権を「通行地役権」といいますが、似た意味を持つ「囲繞地(いにょうち)通行権」があります。囲繞地通行権とは、道路に接していない土地(袋地)の所有者が、袋地を囲む土地(囲繞地)を通行できる権利です。他人の土地を通らなければ道路に出られない、袋地の所有者だけに設定されます。主な違いについては、以下の表を参考にしてください。

| 通行地役権 | 囲繞地通行権 | |

|---|---|---|

| 登記 | 必要 | 不要 |

| 通行範囲 | 当事者間の合意で決定 | 囲繞地の所有者にとって損害が少ない範囲 |

| 存続期間 | 当事者間の合意で決定 | 制限なし |

| 通行料 | 当事者間の合意で決定 | 原則必要 |

地役権の「消滅時効」と「取得時効」

地役権には、権利が期限によって消える「消滅時効」と、権利が発生する「取得時効」があります。地役権の期間は一般的に当事者間の合意のもと設定されますが、期限内でも地役権が消滅する可能性があります。時効の期限は、地役権の行使を妨げる事実が生じたときから20年です。通行部分に建物や建てられる、あるいは壁が設置されるなど「通行できない」事実が生じたときから、20年経過すると地役権が消滅します。

一方、時効によって地役権を取得できるケースもあります。取得時効は、一定の年数にわたって継続的に土地を利用することで地役権を取得できるものです。一般的には20年、善意かつ過失がない場合は10年利用を続けることで、通行地役権を取得できる可能性があります。ただし、ただ通行するだけではなく通路を開設するなど、第三者から見ても通行の事実がわかるようにしなければ、時効による取得ができない可能性もあるため注意が必要です。

地役権を設定する目的と種類

ここからは、地役権を設定する主な目的や種類について解説します。どのような場合に地役権の設定が必要となるのか、さまざまなケースについて把握しておきましょう。

他人の土地を通行する(通行地役権)

先述の例にもあるように、地役権を設定する目的の多くは「通行」を目的とするものです。狭い裏道のような道路と接道しているものの、他人の土地を通らなければ公道に出られない場合などに、通行地役権を設定します。通行する際は徒歩のみなのか、車まで可能なのかなど、使用範囲を承役地の所有者と決めましょう。

日当たりや見晴らしのよさを確保する(眺望地役権)

日当たりを確保するための日照地役権や、眺望を確保するための眺望地役権も、所有者同士の合意によって設定することが可能です。建物の高さを制限できるほか、土地の一部に工作物を設置することを制限できるなど、自由度は高めです。

送電設備を設置する(送電線路敷設地役権)

高圧電流を流す送電設備を設置する際に、電線の下にある土地に送電線路敷設地役権を設定するケースがあります。この場合、地役権を設定するのは電力会社です。高圧線と建物の間に一定の距離を保ち、電線を通過する土地の安全を確保することを目的としています。

水道管やガス管を埋設する

生活するために欠かせない上下水道やガスの設備ですが、接道する前面道路に本管が通っておらず、他人の敷地を通って自分の敷地内に引っ張ってくる必要がある場合にも、地役権の設定が必要です。本管から接続する導管を他人の土地に埋設するため、上下水道やガスの事業者が地役権を設定します。

地役権を登記すべき理由とリスク

地役権を登記することで物権を主張できるため、当事者間で合意したのちに登記をおこなうのが一般的です。しかし、必ず登記しなければならないわけではなく、実際に登記をしていないケースも少なくありません。ただし、地役権を登記していないと、承役地となる所有者が土地を売却するなどして変更した際に通行を拒否される可能性があります。

当事者間の合意があれば、契約書や登記がなくても地役権を設定することはできます。とはいえ、先述のような目的で設定する重要な権利なので、リスクを避けるためにもあらかじめ登記しておくと安心です。

地役権の登記方法

地役権の登記申請は、一般的に要役地の所有者と承役地の所有者が共同でおこなうことになります。当事者同士で申請することも可能ですが、専門知識のある司法書士に手続きを依頼するとスムーズかつ確実です。以下では地役権の登記する項目や、登記に必要な書類について解説していきます。

地役権の登記事項

地役権の登記事項は以下のとおりです。登記事項については、不動産登記法第80条1項に定められています。

- 要役地

- 地役権設定の目的

- 地役権設定の範囲

なお、地役権の登記においては、地役権者(要役地の所有者)の名前や住所を登記する必要はありません。また、要役地に所有権の登記がない場合は承役地に地役権の設定登記ができないため、所有権の登記がされているかあらかじめ確認しておきましょう。

地役権の登記に必要な書類

地役権の登記申請をおこなう場合、以下の書類が必要です。なかには書類の取得や作成に時間がかかる場合もあるため、それぞれどのような書類かを理解したうえで、早めに準備を進めておきましょう。

- 登記原因証明情報:地役権設定契約書など

- 登記識別情報または登記済証:登記名義人の本人確認書類(承役地所有者のもの)

- 印鑑証明書:印鑑が本人のものであることを証明する書類(承役地所有者のもので、発行後3カ月以内)

- 地役権図面:承役地のどの部分が地役権の目的となっているかを示した図面

- 代理権限証明情報(委任状):申請情報と代理人の権限を証明する書類(司法書士に依頼する場合に必要)

地役権図面の作成は、土地家屋調査士や司法書士に依頼するのが一般的です。なお、承役地の一部ではなくすべてに地役権を設定する場合は、確認の必要がないため図面の作成および提出は必要ありません。

地役権がある土地を購入する際の注意点

ここからは、地役権がある土地を購入する際の注意点について解説します。すでに地役権がある土地の購入は、自分で地役権を設定する場合とは大きく異なります。地役権がある土地を購入する際には、以下のような点に注意して十分に検討しましょう。

地役権の内容や時効について確認する

まずは、地役権がどのような権利であるかを理解したうえで、購入する土地についている地役権の内容や時効などを確認することが大切です。先述のとおり、地役権は土地につく権利なので、土地を売買して所有権が移転すると地役権も同様に引き継がれます。

購入する土地が承役地の場合は、実際の土地面積より利用できる面積が減るため注意が必要です。一方、購入する土地が要役地の場合、利便性が高まるためメリットしかないように思われるかもしれません。しかし、購入してすぐに期限が到来するなど通行を禁止される可能性や、予想以上に使用料が高く設定されている可能性もあります。所有者が変わることでトラブルに発展するケースも少なくないため、購入を決める前に必ず地役権の内容について把握しておきましょう。

実際の土地を見てから購入する

地役権の有無に関わらずいえることですが、購入前には実際の土地を現地で確認することが大切です。実際に土地がどのように利用されているのかを現地で確認することで、地役権が登記に設定されていない場合でも、隣地所有者が通行に利用しているなど利用状況を把握できます。場合によっては時効取得により地役権の取得が認められるケースもあり、承役地側を購入しても土地を自由に利用できないかもしれません。

目的によっては現地確認だけではわからない地役権もあるので、登記簿の確認とあわせて不動産会社に確認してもらうことをおすすめします。

地役権がある土地の税金や控除について知っておく

地役権が設定されている土地の税金や控除に関しても、購入時の重要なポイントです。地役権のある土地の固定資産税は、設定されている目的によって制限される内容に応じて土地の評価が見直されます。土地全体の評価額から、土地利用制限率をもとに承役地部分を評価して一定額控除されるため、一般的な土地と比べて安くなる傾向にあります。

控除される割合は制限の内容によって異なるため、実際の評価額や固定資産税の金額については購入前に土地所有者に確認しておきましょう。

地役権に関するよくある質問

以下では、地役権に関するよくある質問について回答します。

地役権とは?地上権と何が違う?

地役権とは、他人の土地を自分の土地のために使用できる権利のことです。便益を受ける自分の土地を「要役地」、便益を与える他人の土地を「承役地」といいます。地役権と混同されがちな地上権との大きな違いは「目的」です。他人の土地に建物や工作物などを建てるために他人の土地を使用する地上権に対し、地役権は自分の土地の利便性を高めるために他人の土地を使用します。

地役権は何年で消滅する?

地役権の設定期間は一般的に、当事者間の合意のもと決められますが、地役権には権利が期限によって消える「消滅時効」があります。地役権の行使を妨げる事実が生じたときから20年経過すると、期限内であっても地役権が消滅する可能性があるため注意が必要です。

地役権の取得時効は何年?

地役権には消滅時効のほかに、権利が発生する「取得時効」があります。一定の年数にわたって継続的に土地を利用することで地役権を取得できるもので、一般的には20年、善意かつ過失がない場合は10年利用を続けることで取得可能です。ただし、地役権を取得するには、その土地の利用を続けた事実をわかりやすく証明する必要があります。

地役権を登記しないとどうなる?

地役権の登記は必須事項ではありません。ただし、登記しなかった場合は地役権を主張することが難しく、承役地の所有者が変わった場合などに前所有者との合意内容を新所有者に対抗できない可能性があります。地役権の設定を主張できず、所有者が変わって通行できなくなった、使用料が支払われなくなったといった事態が起こることも想定されるため、トラブルを防ぐためにも登記しておきましょう。

まとめ

地役権に関する基礎知識や、購入時の重要なポイントについてまとめました。地役権という用語だけだと、法律に詳しくない方が理解するには難しい権利のように思われがちかもしれません。しかし、気に入った土地に地役権がついているケースも少なくありません。地役権のある土地にどのような対応をすべきかを理解して、注文住宅を建てるための土地選びの選択肢を広げましょう。

物件を探す