【専門家が解説】沖縄の家づくりのポイントは?伝統的な家の特徴から現代のトレンドまで徹底解説

本記事では沖縄の風土や伝統的な家の特徴、失敗しないための対策について解説します。沖縄で新築した家の実例も紹介しますので、家づくりの参考にしてみてください。

記事の目次

沖縄の風土は?

沖縄で家を建てる際には、厳しい自然環境を考慮した工夫が大切です。沖縄の特徴に合わせた家づくりのために、沖縄の風土について見ていきましょう。

高温多湿な気候

沖縄は亜熱帯海洋性気候のため、1年の平均気温は21.1度と、最高気温が30度を超える日が年平均で100日以上あります。また、湿度は冬でも70%弱、梅雨の時期には80%を超える日もあり、真夏や梅雨の時期の湿度が70~80%の本州と比べても高いことがわかります。

台風・集中豪雨が多発

沖縄付近は台風の通り道になっています。さらに暖かい海に囲まれていることもあり、台風は強い勢力を保ったまま沖縄に接近します。そのため風と雨がともに強い状態になりやすく、風害や豪雨が発生しやすいです。

日差しが強い

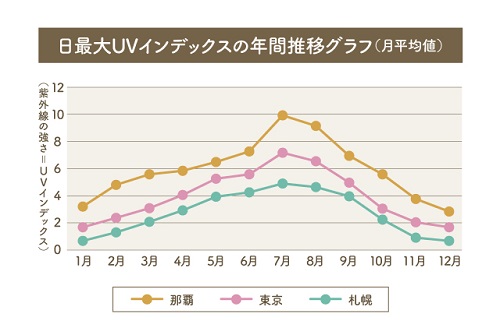

沖縄は本州よりも緯度が低い位置にあり、太陽が高い位置まで登るため、紫外線が強く降り注ぎます。気象庁が観測したデータによると、7月の那覇市の紫外線の強さ(UVインデックス)は東京と比べて約1.3倍、札幌市においては約2倍も強いことがわかります。紫外線は外壁や屋根の塗装を劣化させ、ひび割れや雨水の侵入を引き起こすため注意が必要です。

塩害が多い

沖縄の周囲は海に囲まれているため、沿岸部だけでなく内陸部でも塩害に考慮する必要があるでしょう。塩害とは海の塩分によって建物の劣化や腐食が促進される害です。特に台風シーズンは塩害の影響が強く、金属部分にサビや腐食が発生しやすいため、沖縄での家づくりでは、このように特徴的な風土に適した設計が必要となります。

伝統的な沖縄の家の特徴

沖縄の風土に適した建物を建てるためには、伝統的な家のつくりを理解することが重要。沖縄の伝統的な家の特徴は以下のとおりです。

- 暴風から家を守る屋敷林や石垣

- 赤瓦の寄棟(よせむね)屋根

- 低く構えた平屋造り

- 石場建ての貫木屋 (ヌチジャー)形式

- 魔除けの門ヒンプン

- 低い軒と庇(ひさし)

それでは、それぞれの特徴の内容について詳しく解説します。

暴風から家を守る屋敷林や石垣

沖縄に接近する台風は勢力が強いケースも多く、屋敷林や石垣で暴風に対応しています。2024年に発生した台風3号により、与那国島では最大瞬間風速34.5m/sを記録しました。30m/sを超える風速は、自動車や列車を煽って転倒させるほどの暴風です。

このような風の強さを弱めるため、家の周辺に木々を埋めたり、石垣を設けたりして家への被害を防いでいます。有名な屋敷林として、今帰仁村今泊の「フクギ屋敷林」が挙げられます。海の周辺に屋敷林があり、その林の中に住宅が点在しており、風の力を弱めている例です。

また、石垣を用いているのも暴風を抑えるためです。石垣はブロック塀と異なり、強風を防ぐだけでなく一定の通気性を有しています。沖縄の夏は暑く、一定の通気性を保って快適な温度を保つよう工夫されています。

赤瓦の寄棟(よせむね)屋根

沖縄の伝統的な家では風の力を直接受けないよう、赤瓦の寄棟(よせむね)屋根を多用しています。寄棟屋根とは、頂部から4つの面が傾斜している屋根です。どの位置から風を受けても受け流せる構造になっていて、風を受け流せることで、建物に対する風圧が少なくなります。

なお、瓦が赤いのは、沖縄の泥(クチャ)の成分に鉄分が多く含まれるからです。瓦のなかに鉄分が含まれると、焼き上げた時に赤くなります。

低く構えた平屋造り

風圧の影響を少なくするよう、建物の高さは低く平屋造りになっています。同じ風圧だとしても1階で受ける風圧力よりも2階部分の方が大きくなります。高くなるほど建物が損傷しやすくなるため、平屋造りで建築し被害を最小限に抑えているわけです。

鉄筋コンクリート造といった強度の高い家であれば2階、3階建てでも耐えられるかもしれません。しかし、昔の木造住宅は耐風性が低いため、平屋造りで建築し、屋敷林や石垣で囲って対策しています。

石場建ての貫木屋(ヌチジャー)形式

沖縄の伝統的な家は、石場建ての貫木屋(ヌチジャー)形式を採用しています。石場建てとは、石場建ては礎石の上に柱を固定させずに、据え置く形で建築する方法。また、貫木屋とは、釘や金具を使用せず、柱に貫孔を開けて貫を通して、くさびで締めた木造軸組工法の家です。

石場建ての家は地面と家の間に風が通り、湿気が溜まりにくく、防腐性や防蟻性が高いといわれています。そして、貫木屋では塩害を受けやすい、釘や金具を使いません。石場建ても貫木屋も沖縄の風土に適した建築方法です。

魔除けの門ヒンプン

石垣の入り口には魔除けの門(ヒンプン)が設けられています。ヒンプンとは、門の内側に設けられた石の壁です。門の内側に石壁を設けることで、道路から建物内が見えなくなり、プライバシー性を向上させる効果があります。

また、昔は魔物(マムジン)から家を守るという目的で置かれたとされています。マムジンは直進しかできない悪霊や妖怪と言われており、ヒンプンを門の内側に設置すれば、敷地外から来たマムジンが建物に侵入できないと信じられていたのです。

低い軒と庇(ひさし)

沖縄の伝統的な家には、雨端(アマハジ)と呼ばれる低い軒と庇があります。雨端は建物の壁面よりも外側に突き出しており、横殴りの雨や直射日光の侵入を防止します。また、雨端を支えるための柱は建物の壁よりも外に配置されており、風の影響を受けにくいのも特徴のひとつです。

その他にも、雨端は人々の交流の場としても活用されています。沖縄の伝統な家には玄関がなく、交流に適した場所として雨端が利用されていました。

沖縄の家づくりの現代トレンド

現代の建物は、伝統的な家の特徴を取り入れつつ、ライフスタイルに合うよう建築されています。現代の建物に取り入れられている主な建築法は、以下のとおりです。

- 自然災害に強いコンクリート造

- 石垣の代わりにブロック塀

- 平らな陸屋根

- エコキュートの設置

それでは、どのような建築法を用いているのか解説します。

自然災害に強いコンクリート造

現在、沖縄の家の多くは鉄筋コンクリート造で建築されています。木造は耐風性が低くかったり、シロアリが発生しやすい構造です。一方、鉄筋コンクリート造は耐風性が高く、シロアリの被害も発生しにくい構造。鉄は塩害に弱いですが、コンクリートに覆われているため錆びる心配もありません。鉄筋コンクリート造の特性は沖縄の風土と合っており、沖縄の住宅にも取り入れられています。

石垣の代わりにブロック塀

現代のトレンドとして、石垣の代わりにブロック塀を設置しています。石垣は琉球石灰岩を利用しており、建築には高額な費用がかかります。しかし、ブロック塀なら費用を抑えることが可能です。ブロック塀に控え壁を設け、鉄筋を入れて補強すると耐風性の高い防護壁になるため、石垣の代わりに設置されることが多いです。

なお、沖縄のブロック塀にはよく「花ブロック」が用いられています。花ブロックは花の形に加工されており、空洞の部分があるブロックです。空洞があることで通気性が確保され、風による倒壊も防いでくれます。デザイン性も高く、沖縄らしさを演出できるのもメリットでしょう。

平らな陸屋根

沖縄の家は台風の被害を受けにくい鉄筋コンクリート造が多く、屋根の形はフラットな陸屋根(りくやね・ろくやね)になっています。屋根材や瓦は強風時に飛ばされてしまう可能性がありますが、平らな陸屋根は風の抵抗を抑えやすく、被害を軽減させることができます。また、別途屋根を設けないため施工費が比較的安いメリットも。

陸屋根はシンプルでモダンな雰囲気があるため、見た目を重視する方にも適しています。

エコキュートの設置

近年の沖縄の住宅には、水タンクの代わりにエコキュートを設置している家が増えています。沖縄は水不足になりやすく、住宅の屋上には水タンクが設置されていました。しかし、ダムの建設といった対策により、近年は渇水の被害が発生しにくくなり、水タンクの設置数が減少しています。

水タンクの必要性が低くなり、代わってエコキュートの設置数が増えています。エコキュートは、大気中の熱を利用して水を温める機能を持つ給湯器です。貯水タンクが付いており、300~400リットルの水を蓄えることもできます。お湯を沸かす電気代を抑えつつ、災害時の貯水タンクとしても利用できるため、水タンクの代わりにもなります。

沖縄の家づくりで失敗しないための対策

沖縄の家づくりで失敗しないためには、風土に適した対策が欠かせません。以下の項目には特に対策が必要です。

- 台風

- 塩害

- 高温多湿

- 強い日差し

それぞれどのような対策が効果的なのか解説します。

台風対策

台風対策として効果的なのは、以下の方法です。

- 高性能な窓ガラスを使用する

- 雨戸や電動シャッターを取り入れる

- 屋根・外壁は耐風構造・軽量素材を使用する

- 外に置く物の収納場所を設計する

- 非常用電源(発電機・ポータブル電源)の設置を検討する

それぞれの内容を理解し、台風が来ても安心な家を

高性能な窓ガラスを使用する

高性能な窓ガラスや窓サッシを使用することで、沖縄の強い風にも対応が可能です。一般的に用いられている窓ガラスの厚さは約3~6mmですが、沖縄では約6mmの単板ガラスが標準であり、大きな窓の場合は約8mmを使うことも。厚みが増すほど耐風性が高くなり、破損するリスクが低減されるでしょう。

また、窓ガラスが風に押されると隙間ができてしまい、雨風が室内に侵入するおそれもあります。風雨の侵入を防止するには、ダブルロックが効果的です。窓の上部と下部に鍵を設置すれば、強い風が当たっても隙間ができにくくなります。

その他にも、強い日差しを防止するために、紫外線を防ぐUVカットの窓ガラスの設置もおすすめです。紫外線の侵入を和らげれば、畳やフローリングの日焼け、変色を防止できます。

雨戸や電動シャッターを取り入れる

雨戸や電動シャッターは、飛来物の被害を軽減できます。台風時には強風によって電柱や樹木が根こそぎ倒れるケースもあります。また、重量物が飛来するおそれもあり、窓ガラスを突き破るかもしれません。

窓に雨戸や電動シャッターを取り付けることで、重量物が飛来しても窓ガラスに到達しにくく安心です。雨戸や電動シャッターには防災用の強化型のタイプもあるため、より強度の高いものを選択するとよいでしょう。

屋根・外壁は耐風構造・軽量素材を使用する

強い風に備え、屋根や外壁は耐風構造・軽量素材の使用がおすすめです。屋根は上から風が吹いてもある程度耐えてくれるものの、下からの風には弱い性質があります。屋根全体が、下からの強風によって持ち上げられてしまうからです。下からの風に対応するには、屋根の構造部に適切な金具を設置した耐風構造にする必要があるでしょう。

また、屋根や外壁の建築材料を軽量化すれば、建物への損傷を軽減できます。屋根が重いほど上部が揺れやすくなり、外壁の重量があるほど揺れの幅が増幅されてしまいます。揺れが大きくなるとひび割れを起こし、漏水の危険性も高まるため注意しなければなりません。

軽量素材の代表例としては、ガルバリウム鋼板が挙げられます。ガルバリウム鋼板は金属鋼板をアルミニウムや亜鉛、シリコンでメッキ加工したものです。建物の重量が軽くして、損傷する可能性を低くしましょう。

外に置く物の収納場所を設計する

建物の外に置いている物をすぐに収納できるスペースを設けておくと、台風の襲来時に役立ちます。台風が近づいている際には、家の外に置いている遊具や自転車などを片付けなければなりません。しかし、急に片付けようとしても収納する場所がない、時間がないというケースもあるでしょう。そのような事態にならないよう、台風時に飛ばされやすい物を迅速に片付けられるスペースの確保が不可欠です。例えば、玄関の横に収納スペースを設けたり、ガレージを広めに設計したりするのも方法のひとつです。

非常用電源(発電機・ポータブル電源)の設置を検討する

停電のリスクを軽減するためにも、発電機やポータブル電源などの非常用発電源の設置を検討しましょう。沖縄は強風や雷などの影響を受けやすく、2025年7月には雷の影響で宮古島の約1万4,000戸が停電しました。オール電化を検討している場合、電気の供給が止まると生活に大きな影響が出てしまいます。設備の稼働を止めないためにも、非常用電源の設置は不可欠です。

また、非常用電源の設置に加え、ガスカセットコンロや非常食などを用意しておけば、より安心して暮らせるでしょう。

塩害対策

塩害を防止するためにおこなうべき対策は、以下のとおりです。

- 配線や電気機器の保護をする

- 車庫・駐車場をつくる

塩害は気付かないうちに進行するため、対策を講じておきましょう。

配線や電気機器の保護をする

沖縄は塩分を含む強風が吹くため、建物の外にある配線や電気機器を保護しなければなりません。敷地内にはエアコンの室外機やシャッターなど金属製のものや、それらをつなぐ電線が配線されています。金属製のものに塩分が付着すると、錆びて劣化してしまいます。そのため塩害対策仕様のエアコンやエコキュートを設置したり、配線に保護カバーしたりするなどの対策が不可欠です。

車庫・駐車場をつくる

車も塩害を受けやすいため、車庫やガレージの設置を検討しましょう。車の上部は塗装してあり、塩害を受けにくい構造になっていますが、下回りは非常に錆びやすくなっています。塩分を含んだ風が巻き上げられると、下回りにも塩が付着してしまいます。

車庫やガレージに駐車しておけば、塩分の付着を防止できるだけでなく、台風時の飛来物の被害も防止可能です。なお、塩害は定期的に水洗いすれば回避できます。車庫やガレージを設置する際には、水栓を準備して対策できるようにしておきましょう。

高温多湿な気候への対策

高温多湿な気候への対策は、以下のとおりです。

- 風通しのよい設計にする

- シロアリの被害も考慮する

高温多湿の気候は建物に悪影響を及ぼすため、対策しておきましょう。

風通しのよい設計にする

風通しのよい設計によって、室内の湿気を外に逃すことができるでしょう。風向きは時期によって変わり、沖縄は7月は東向きに、8月には西向きに風が吹く傾向に。各方角に窓を設置しておけば、どの時期でも風が通り、湿気が溜まりにくくなるでしょう。

また、設置する窓はなるべく大きいものを選択しましょう。せっかく窓を設置しても小さいと、風の通る量も減ってしまいます。窓が一箇所しかない部屋だと風が入るだけで逃げないため、湿気が溜まってしまうことも。もし湿気の溜まりやすいスペースがあるなら、換気扇や除湿器を設置して湿気対策をおこないましましょう。

シロアリの被害も考慮する

高温多湿な場所はシロアリの発生源になるため、対策しておかなければなりません。特に水分の多い、浴室や洗面所の下はシロアリが発生しやすいといわれています。

シロアリの被害を抑えるには、基礎を一面コンクリートで覆う「ベタ基礎」と呼ばれる基礎構造にしてシロアリの侵入を防いだり、床下換気を設置するのがおすすめです。床下換気を設置すればファンによって床下に風が通り、湿気が外に逃げていきます。

強い日差しへの対策

強い日差しを防ぐには、以下の対策が有用です。

- 庇や軒の設計をする

- 屋根や外壁に高性能な断熱材を使用する

沖縄は年中日差しが強く、建物内の温度が上昇しやすい環境です。快適な生活を手に入れるためにも、温度上昇への対策を実践しておきましょう。

庇や軒の設計をする

庇や軒を設置することで直射日光を防ぐことができ、沖縄の強い日差しへの対策が可能です。また、直射日光を防げれば、室内の温度上昇が抑えられて冷房効率が高くなります。特に、南向きと西向きに窓がある設計なら、庇や軒で日陰を作りましょう。南は太陽が高い位置にある時に日が入り、西は強烈な夕日が入るからです。

ただし、庇や軒は下から巻き上げる風に弱いため、補強が不可欠です。強風被害が心配であれば、ハウスメーカー・工務店に相談して適切に補強してもらいましょう。

屋根や外壁に高性能な断熱材を使用する

高性能な断熱材を使用することで、室温が外気に影響されにくくなります。断熱材にはいくつもの種類があり、以下のように断熱性が異なります。

| 断熱材の名称 | 熱伝導率の目安 (W/m・K) |

|---|---|

| グラスウール | 0.035 |

| ロックウール | 0.038 |

| ビーズ法ポリスチレンフォーム | 0.043 |

| 硬質ウレタンフォーム | 0.024 |

| フェノールフォーム | 0.026 |

断熱性の高さは「W/m・K」で表され、数値が低いほど熱を通しにくい性質があります。

なお、断熱性を考慮する場合、気密性(C値)をハウスメーカーに確認しましょう。高性能な断熱材を使用しても、気密性が低い家だと隙間風が建物内に侵入してしまいます。気密測定を実施しているハウスメーカーなら、今までの実績値を教えてくれる場合もあります。

防犯対策

沖縄で家づくりする際には、防犯対策も検討しなければなりません。高温多湿の対策を講じると窓が大きくなったり、数が多くなったりします。窓の数が多くなると、通行人の視線が気になるかもしれません。

また、沖縄では寒さ対策の必要性が低く、片側の窓ガラスが割れると高額な補修費のかかる複層ガラスは一般的に使いません。単層ガラスは複層ガラスよりも破壊しやすく、侵入盗のリスクが高くなります。このことから、ブロック塀やフェンスで人の目を隠す、防犯用シートを張るなどの対策が必要です。

【実例】機能性の高い沖縄の住宅2選をご紹介!

沖縄では、風土や伝統的な家の特徴を活かした家が多く新築されています。沖縄で実際に新築された家の特徴を参考にすれば、どのようなポイントに気を付けて設計すればよいのかがわかるでしょう。ここでは、沖縄で新築された実例を紹介します。

台風や災害に強いコンクリート住宅

こちらの実例は台風などの災害に強い住宅です。壁式コンクリートブロック造の家であり、耐風性・耐火性・遮音性・気密性に優れています。壁だけで家の荷重を支えられるほど堅牢な作りであり、台風の風に耐えられるだけでなく、火災や地震などにも強い構造です。また、遮音性が高く外の音が入りにくい、気密性が高く冷房効率も高く、快適な生活が送れるでしょう。

吹き抜けのある風通しのよい住宅

こちらは平屋ですが、吹き抜けがある風通しのよい家です。リビングスペースに勾配天井を設け、吹き抜けにしています。吹き抜けには窓を設け、風通しのよい空間を実現しています。また、吹き抜けに間接照明を設けることで、リビングスペースがおしゃれな空間に仕上がっているのもポイントです。

その他にも家事動線を考慮し、キッチンの横にはパントリーを設置しています。扉を設けず、リビング・キッチンとつながった空間になっており、パントリーにも風が通るように設計されています。

沖縄で家を建てるなら知っておきたい!住宅の補助金・助成金制度

沖縄で家づくりを検討しているものの「予算が少し厳しい」、「どのような家を建てると補助金を受けられるのか」と、悩んでいる人もいるはずです。少し予算が厳しいと感じる場合、補助金・助成金制度の利用を検討しましょう。

| 制度名 | 概要 |

|---|---|

| 子育てグリーン住宅支援事業 |

☐ GX志向型住宅・長期優良住宅・ZEH水準住宅を建築する子育て世帯と若者夫婦世帯を支援する事業

☐ 補助額:40~160万円(注文住宅新築の場合)

|

| ZEH補助金 |

☐ ZEH水準の住宅を新築・購入する人を支援する事業

☐ 補助額:55~90万円

|

| 給湯省エネ2025事業 |

☐ 高効率給湯器(ヒートポンプ給湯器・家庭用燃料電池など)を導入する人を支援する事業

☐ 補助額:6~16万円(購入・工事の場合)

|

それぞれの事業で補助金や助成金を受けるためには、細かく設定された条件を満たさなければなりません。また、各事業には予算があり、申請期間内でも予算に達したら受付を終了してしまいます。補助を受けられる条件や、申請を受け付けているかどうかは担当のハウスメーカーに確認してみましょう。

まとめ

沖縄は年中暖かく、キレイな海に囲まれており、のんびりとした雰囲気を持つので移住したいと考えている人が多い地域です。しかし、移住するには沖縄の風土を理解し、その土地に適した家づくりが不可欠です。風土に適した家であれば台風や豪雨の被害を抑え、気温が高くなっても快適な時間が過ごせます。どのような対策が必要なのか理解するには、伝統的な沖縄の住宅や実際に新築された事例を参考にするとよいでしょう。他の人の考えを参考にすれば、より理想に近い家づくりができるはずです。

注文住宅を建てる