角地とは?メリット・デメリットと後悔しないための注意点を徹底解説!

また、角地は条件がよい反面、コスト面で負担になりやすいのがデメリットです。今回は、角地を選んで後悔しないために、角地のメリット・デメリット、注意点を詳しく説明していきます。

記事の目次

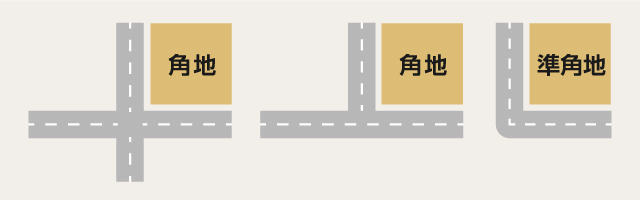

角地とは

角地とは、十字路や交差点などの角にあり、正面と側面の2面が道路に接している土地のことです。なお、交差点や丁字路でない曲がり角は準角地といいます。尚、接道部分が敷地周長の1/3以上であり、内角度が120度未満である土地は、角地のように見えますが、角地ではありません。

角地の方向別の特徴

ここでは角地の方角別の特徴を説明します。

南東

南東側に道路がある角地は、東からの朝日と日中は南からの明るさを得られ、1日をとおして日当たりがいいためもっとも人気があります。売買時の価格査定でも、高く評価される傾向があるのが特徴です。

南西

南西側に道路がある角地は、南東に次いで人気が高く、午後から夕方にかけて日差しが充実するのか特徴。ただし、夏場は西日が強く暑くなりすぎたり、東側に建物がある場合、午前中は十分に日差しを取り込むことができない可能性があるでしょう。

北東

北東側は、朝の日差しが入ります。ただし日中は採光が難しいでしょう。一方南側は、隣地建物に遮られ、それほど日の光は差しません。南側に建物の影響がなく土地に余裕があれば少し南側に庭を設けると、ほどよく日当たりがあり、開放的な空間を演出できます。

北西

日当たりの面では他の角地と比較して難がありますが、その分比較的安価に購入できる可能性があります。角地のメリットも得られるため、経済的なメリットを考慮すれば十分に選択肢の一つとなるでしょう。

角地に家を建てるメリット

人気の高い角地ですが、角地にはどのようなメリットがあるのでしょうか。角地に家を建てるメリットを4つ紹介します。

開放的で日当たりがよい

角地の土地は、開放的で日当たりに期待できるでしょう。さらに二方向が道路に面しているため風が抜け、通気性が高いというメリットも持ちます。

設計の自由度が高い

建物の配置、玄関・駐車場の場所を決める時に設計の自由が利くのもメリットの一つでしょう。間取りを検討する際には、リビングやダイニング、天窓などの開口部レイアウトをシミュレーションしながら採光具合を確認できます。

資産価値が高い

資産価値が高いこともメリットです。角地は、希少価値が高く人気が高い分、値崩れしにくいのが特徴です。一般的な相場よりも、高めの価格での売却が期待できます。また、賃貸は借り手が見つかりやすいでしょう。

また、後述しますが角地は、建ぺい率が緩和される可能性もあります。二方向で道路に接しているために、片方が私道で、もう一方が公道や、二方向とも私道であっても、私道の所有者が異なっているケースが多く見られます。そのため、売却時に通行掘削許可の取得をおこないやすいのがメリットです。これにより、銀行の融資評価額が上がり、資産価値が高くなる一因となります。

建ぺい率が高い

「建ぺい率」とは敷地の大きさに対して、どのくらいまでの面積の建物を建てることができるかの割合のことです。角地の場合は緩和措置があり、10%が上乗せされます。ただし、容積率は変わらないので、建てられる建物の延床面積は変わらないことには注意してください。

角地に家を建てるデメリット

ここまで角地に家を建てるメリットを紹介しましたが、デメリットも存在します。角地に家を建てるデメリットを6つ見ていきましょう。

土地代が比較的高い

まず土地代が比較的高いことが角地のデメリットでしょう。角地は建ぺい率や接面道路の条件で売買がしやすいのが特徴です。経済性が高く、また日当たりや風通しがよく設計がしやすいことなどから人気があり、取得するための土地代が高くなります。

外構工事によりコストが増える

角地は二方向の道路に面しており、塀や生垣、側溝など外構工事の量が増えるケースも。そのため建築時のコスト増の要因になります。

人目に付きやすくプライバシー保護の工夫が必要になる

旗竿地の奥や、横並びの家の一戸建てと比べて、角地は人目に付きやすいです。大きな窓を角地側に設置した場合などは、通行人から見えやすくなるために、視線を遮る設計や窓の位置を検討するなどの工夫が必要になります。また、人通りや車の往来が多い通りは、泥棒に侵入されやすく逃げやすい可能性も。防犯対策として、センサーライトや防犯カメラを設置したり、敷地内が見通せるタイプのフェンスや柵でしっかりと防ぎつつ、プライバシーに配慮しながら死角をつくらないようにしておくことが大切です。

日当たり・騒音対策が必要になる

角地は日当たりがよいのがメリットですが、日当たりがよすぎて暑くなりすぎる可能性があります。特に西向きの角地で対面側に高い建物がない場合、窓面の位置や生垣の設置、断熱性能の高い壁素材、遮熱や二重サッシの窓にすることが必要になるかもしれません。また、角地は交差点であることが多く、場所によっては交通量が多いので騒音対策が必要となります。

建物の高さに制限がある

建物を建築する時に、土地が存在するエリアごとに用途や高さに規制がかかっています。角地の場合、「道路斜線制限」が二方向の道路によって影響を受けるために建築できる高さが限られている可能性があります。

土地の条件や周辺環境、自治体によっては、制限が緩和されている場合もあるので、角地を購入する前に、不動産会社に確認をしましょう。

固定資産税が比較的高い

多くの場合固定資産税は前面道路の路線価をもとに計算されます。角地以外の土地の場合、評価額は「路線価✕奥行価格補正率✕面積」で求められます。一方で角地は、正面路線価と側方路線価に側方路線影響加算率をかけたものを足して計算することになり、固定資産税が比較的高くなるでしょう。

角地を選ぶなら知っておきたいルール・規制

角地を選ぶ時に知っておきたいルール・規制を具体的に説明します。

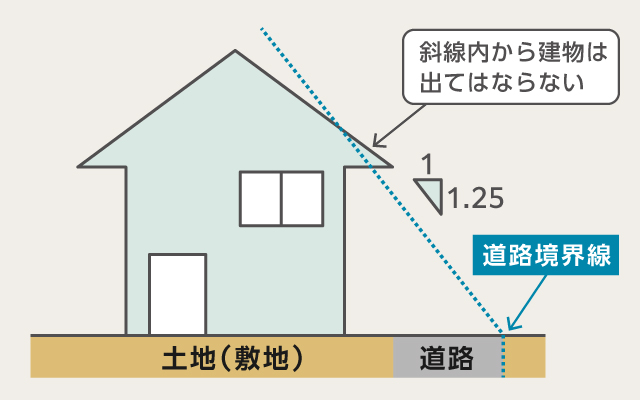

道路斜線制限

「道路斜線制限」とは、道路の採光・日照・通風を確保することを目的とした、建物の高さを制限する規制です。この制限によって、面している道路の反対側の境界線から一定の勾配で記された線(道路斜線)より高い建物は建てられません。

特に角地は二方向の道路に面しているため、双方の道路斜線に配慮して、建物を検討する必要があります。

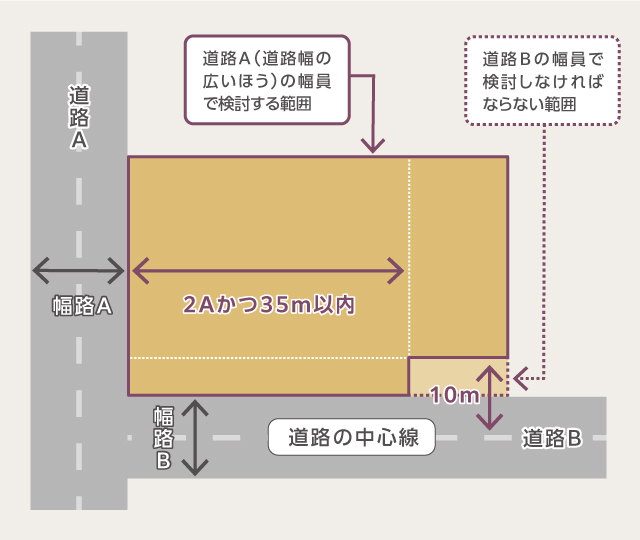

道路斜線制限の2道路緩和

「2道路緩和」とは、角地のように複数の道路に接する土地の道路斜線制限が一部緩和される措置のことです。

この緩和措置は、一番道幅の広い道路の2倍かつ35m以内のエリアおよび、その他の前面道路の中心線からの水平距離が10mを超えるエリアで、すべての前面道路が、一番幅の広い道路と同じ道路幅があるとみなされます。そのため斜線制限が緩くなります。

建ぺい率の角地緩和

周囲の建物との一定の距離を保ち、過密な街並みになるのを防ぐために用途地域ごとに建ぺい率が定められています。角地の場合、道路であり過密を防げる観点から、一定の条件を満たすことで、建ぺい率が10%緩和されます。条件は自治体にもよりますが、一般的に接道している部分が敷地の周りの長さの1/3以上で、内角度が120度未満である土地の条件も満たす必要があります。

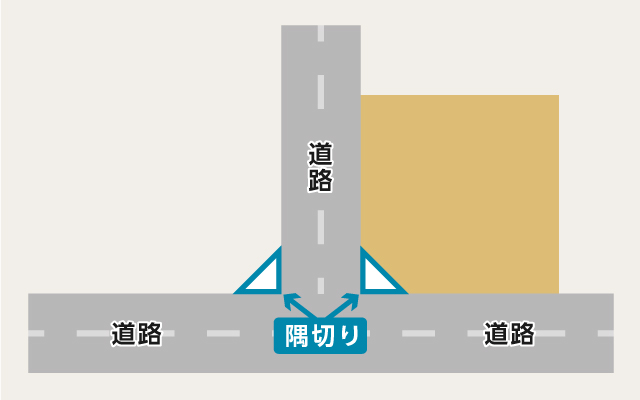

隅切り(すみきり)

「隅切り(すみきり)」とは、道路に面している敷地の角を自治体が定めた一定の大きさで切り取ることです。角地を購入し新たに建物を建てる場合は、既存の土地に隅切りがない場合でも、隅切りを求められることがあります。

容積率

「容積率」とは、敷地面積に対する延床面積の割合(比率)です。角地により建ぺい率はアップされますが、容積率は変わりません。角地緩和の適用に関係なく、土地面積の中で建てられる建物の面積は同じです。

角地を選んで後悔しないための注意点

角地を選ぶ際に確認しておきたい注意点を5つ解説します。

道路状況を確認する

角地を検討する際には、土地が面する道路状況をよく確認してください。角地でも、できれば二方向ともに公道か、せめてどちらかが公道であると、建て替えや売却の時にトラブルが少なくなります。また、交通量の多い角地は子どもにとって危なかったり、騒音が気になるため避けるか設計で工夫するようにしましょう。

土地の制限を調べる

土地の制限を調査しましょう。角地に関する制限や緩和基準があります。土地面積が狭くて斜線制限や日影規制が厳しい用途地域など、関わる制限によって思ったような建物が建てられない可能性があるため注意してください。

方角別の特徴を考慮する

方角別の特徴を考慮することも重要です。場所にもよりますが、一般的に北東や北西の角地は日照が少なくなりがちです。また、西向きで前方に遮るものがない角地は暑くなりすぎる可能性があるので、方角に合わせた設計をするか、ライフスタイルに合った角地を選ぶとよいでしょう。

防犯・プライバシーに配慮して外構計画を練る

角地に建物を建てる際には、防犯・プライバシーへの配慮も欠かせません。角地は通行人から目立つ場所にあるうえ、道路に面している距離が長いので、対策をしないと建物の中が見えてしまいます。塀や生垣などによって目隠しをする、窓に防犯フィルムを貼る、一階の窓の位置を変えるなど工夫して外構計画を練ることが大切です。

玄関・駐車場の配置をよく考える

玄関や駐車場は、プライバシーや日照、交通量を考慮した配置が大事になります。例えば玄関は扉を開けてすぐに交通量の多い通りだと子どもやお年寄りにとって危険な可能性も。また、玄関の場所によってすべての部屋の動線が決まってきます。駐車場は、車の出し入れがしやすい場所に設置することが大事です。

角地に建てた理想の家の実例

角地にはどのような家を建てることができるのでしょうか。実例を紹介するので、角地に家を建てたいと考えている人は参考にしてください。

オープン外構の住宅

オープン外構とは、建物の外に塀やフェンスなどを設置しない、開放的な外構です。塀があると、空き巣や泥棒の隠れるスペースとなる可能性があり、かえって防犯性が低くなるといわれています。また、オープン外構にすることで近隣との交流がしやすい雰囲気にもなります。

日当たり抜群の南東角地の住宅

資産性がもっとも高く人気のあるのが、南東角地の住宅です。東からの朝日と南からの日差しで、昼間はずっと明るい角地です。西側は建物があるので、強い西日が遮られ、快適な生活が送れます。売却価値も、もっとも高くなります。

例えば、日当たりを活かして南面2階に大きなバルコニーを配置する、リビングダイニングを南側に配置する、1階窓は外から見えないようにフィルムを貼ることやミラーカーテンを用いて外部からの視線をカットすることで、快適な住宅を建てることができるでしょう。

角地に関するまとめ

角地の解説をしてきましたが、最後のまとめとして、本文を振り返ります。

角地の方向別の特徴は?向いている人は?

資産価値の高さ、および日差しを求める方に適しているのが南東です。西日があっても南からの日差しを求めるなら南西。日差しが少なくても価格の安さを求めるなら北西、日差しが比較的少なくても午前中に十分な明るさが欲しい場合は、北東がよいでしょう。

角地に家を建てるメリット・デメリットは?

メリットは、日当たり、開放性、設計の自由度、風通しのよさ、建ぺい率の緩和、資産価値の高さなどが挙げられます。

一方でデメリットはプライバシーが比較的低い、外構工事のコストが高い、日差しが強すぎる可能性がある、土地の購入費が高い、固定資産税が高いなどが挙げられるでしょう。

角地に家を建てる際に関わるルール・規制は?

道路斜線制限の二道路緩和、建蔽率の緩和、隅切りが必要になる場合があります。自治体によって条件が変わる規制もあるので、事前に確認しましょう。

また、容積率は角地でも変わらない点に注意が必要です。

角地を選んで後悔しないための注意点は?

角地を選ぶ際には以下の点を事前に確認しましょう。

- 面している道路(私道か公道か)

- 土地にかかる用途規制や斜線制限

- どの方角に位置するのか

- 日差しや採光、風通し

また、交通量を調査して、建物を建てた際に外からどうみられるかをイメージすること、玄関や駐車場のレイアウトを事前に考慮しておくことも注意点です。

角地は資産性が高く、日差しや風通しがよいなど、多くのメリットがあります。しかし、外から見えやすく、プライバシーの面や防犯面がデメリットです。そのため家を建てる際にはプライバシーへの配慮や防犯対策が必要となり、外構にかかる費用が高くなるケースも。また、方角によって得られる日差しも変わってくるため、時間帯を変えて現地の様子を確認することで、後悔しない角地選びができるでしょう。

注文住宅を建てる