「離れ」とは?活用方法と自宅に離れを建てる時の注意点・費用を徹底解説

そこで、本記事では離れという建物について、メリットや建築費用の他に、活用方法、建築時の注意点について解説します。住宅の土地の活用方法に悩んでいる方や、離れについて詳しく知りたい方は、ぜひ参考にしてください。

記事の目次

「離れ」とは?

「離れ」とは、母屋と同じ敷地内にあり、離れた場所に建てる家のことを指します。建築基準法には「一敷地一建物」という基本原則があり、どれだけ広い敷地でも、1つの敷地内に2つ以上の建物を建てることができません。しかし、母屋に付属する建物として計画し、一定の要件を満たすことで離れを建てることが可能です。

離れのメリット

離れを建てることで、以下のようなメリットを享受できます。

- プライバシーが確保される

- 活用方法が豊富である

メインの生活スペースとなる母屋から離れた場所に位置することで、家族とも適度な距離を取ってプライベートな時間を過ごすことが可能です。また、母屋では実現しづらい用途での使用もでき、多用途に利用できるでしょう。

離れの活用方法

先述のとおり、離れは活用方法が豊富な点が魅力の一つです。ここでは、具体的な活用方法としてどのような用途があるのか、代表的な例を挙げて紹介していきます。

趣味部屋

趣味を楽しむ空間として利用することが可能です。趣味部屋は一般的な住宅でも採用される部屋として人気ですが、離れに趣味部屋を設けることで、家族に干渉されることなく没頭できる時間を確保しやすくなります。読書に集中したり映画・ゲームを楽しんだりと、それぞれの趣味に合わせた空間づくりができるでしょう。

書斎・ワークスペース

家族と離れて静かな空間で仕事に集中したい場合にも適しています。リモートワークが増えた昨今では、書斎・ワークスペースを住宅に取り入れる家庭が増えてきました。離れに書斎・ワークスペースを設けることで、自宅にいながらも仕事とプライベートな時間のオンオフの切り替えがしやすくなるでしょう。

子ども部屋

親と適度な距離を取った子ども部屋も、活用方法として有効です。子ども部屋を離れに設けることで母屋をきれいな状態に保ちやすく、急な来客があった場合でも対応できます。子どもは母屋には置きにくい、大型のおもちゃを置いたり、秘密基地のように遊びを楽しむことができ、親は子どもが敷地内にいる安心感を得られます。

セカンドリビング

離れをセカンドリビングとして利用するのも一つの方法です。テーブルや椅子を設置すれば、カフェのような憩いの空間や、夜はバーのような大人の空間を演出できます。離れは母屋と異なる空間づくりをすることで、雰囲気や気分を変えて過ごせます。

ゲストルーム

来客が多い家庭では、離れをゲストルームにするのもよいでしょう。ゲストルームを用意することで、友人や親族は帰る時間を気にせずに遅い時間までゆっくり過ごすことも。母屋と離れた空間にあることで、ゲストも気を遣わずに過ごせるでしょう。

二世帯住宅

母屋と離れで生活空間を分けられるため、二世帯住宅のように活用することも可能です。同じ敷地のため適度な距離感で生活でき、食事や子どもとの時間は二世帯で過ごすなど、生活を切り分けつつ共有したい時間もつくれます。

スタジオ・アトリエ

「 自然と共存する『崖のアジト』で週末ごとに陶芸道を追求する」

職業がカメラやアート系など特殊な場合は、離れをスタジオ・アトリエとして活用できます。離れをスタジオやアトリエとして部屋を作りこむことができ、集中した空間で作業できるでしょう。

物置

離れを物置として利用する方法もあります。母屋は居住スペースを最大限に活用することができ、収納と切り離すことでスッキリとした空間を維持しやすくなるでしょう。物置として利用する際は、使用頻度の低い物やアウトドア用品、季節ものの衣服などがおすすめです。

離れを建てる時の注意点

ここからは、離れを建てる際に気をつけるべき点を紹介していきます。あらかじめ以下の注意点を押さえておくことで、失敗や思わぬトラブルを防げるでしょう。

活用方法を明確にする

まずは、離れの活用方法を明確にすることが大切です。用途が決まっていないと、離れをつくっても使用頻度が低くなる可能性があり、持て余してしまうかもしれません。反対に用途を明確にすることで、建物の必要な広さや構造・デザインを決めやすくなるでしょう。

離れの定義は自治体によって異なるため事前に確認する

離れをつくるにも、自由に設計できるわけではありません。以下の条件を満たす必要があります。

- 住居用ではない

- 建ぺい率や容積率に余裕がある

- 地域ごとの高さ制限等の条件をクリアしている

自治体によって離れと認められる条件が異なるため、事前に確認しておきましょう。

建築基準法に基づいて離れの条件を確認する

母屋の建築と同様に、離れをつくる際も建築基準法の制限をクリアしているかの確認が必要です。具体的な項目について、以下で解説していきます。

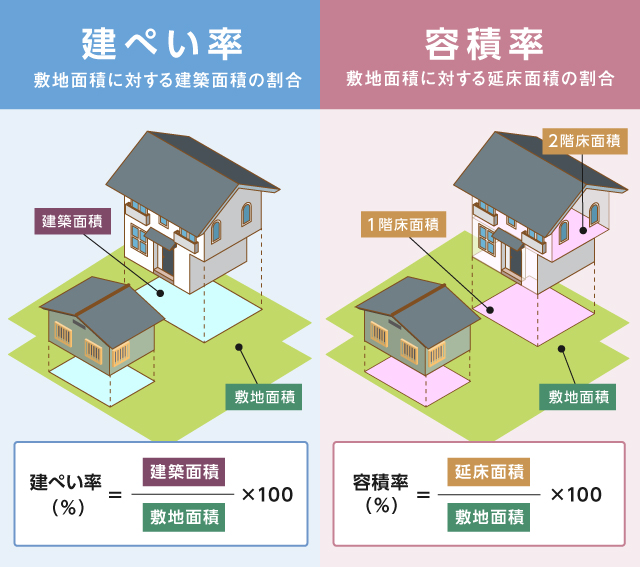

建ぺい率・容積率

地域によって定められた建ぺい率と容積率の範囲内で建物を建てる必要があります。建ぺい率や容積率の計算は、母屋と離れの面積を合計して考慮しなければなりません。母屋だけで建ぺい率・容積率ギリギリの面積の場合は、離れを建てられない可能性もあるため注意が必要です。

母屋も含めた建築可能な面積

上述のとおり、離れは母屋も含めて建ぺい率や容積率などを考慮して建てなければなりません。そのため、母屋の面積によっては建築可能な面積が想定よりも小さくなる可能性があります。母屋の広さを事前に確認し、離れの建築可能な面積を計算して、希望する用途として使用できるか検討しましょう。

斜線制限

地域によって、斜線制限がかかっている場合があります。道路斜線制限や北側斜線制限、隣地斜線制限を考慮して建物の高さを決めましょう。

防火地域・準防火地域の仕様制限

離れを建てるエリアが火災の危険を防止するために定められている防火地域や準防火地域に指定されている場合、建築制限がかかります。建築物の用途や規模などによって耐火建築物にするなど求められる構造が異なるため、事前に確認が必要です。

母屋が現行の建築基準法に合致しているか確認する

離れは母屋の増築となるため、母屋自体が建築基準法に違反していない建築物でなければなりません。母屋の建築当時は建築基準法に合致している場合でも、法改正などによって不適格となる可能性があります。違反建築物だと離れの建築ができなくなってしまうため、現行の建築基準法に合致しているかを事前に確認しましょう。

渡り廊下の制限を確認する

母屋と離れをつなぐ「渡り廊下」を設置する場合は、渡り廊下のデザインに注意しなければなりません。デザイン次第では建築に制限がかかる可能性があります。以下3つのケースに分けて、渡り廊下の扱いについて解説します。

屋根や壁がない場合

渡り廊下に屋根や壁がついていない場合は建物の床面積に含まれないため、自由に設置可能です。

屋根があるが壁がない場合

屋根はついているものの壁がない場合は、基本的に床面積に含まれません。地域によっては異なる扱いになる可能性もあるため、あらかじめ確認が必要です。

屋根と壁がある場合

屋根と壁がついている渡り廊下は建物としてみなされ、床面積に含まれます。指定の建ぺい率・容積率の範囲内で設計する必要があるでしょう。

建築確認申請が必要か確認する

離れを建てる際、一般的には建築確認申請をおこなう必要がありますが、場合によっては申請が不要なケースもあります。建築確認申請が不要なケースは以下のとおりです。

【建築確認申請が不要なケース】

- 離れの床面積が10平方メートル以下

- 敷地が都市計画区域外である

- 敷地が防火地域または準防火地域でない

上記のような場合、建築確認申請は不要ですが、法規制を無視して建築できるわけではないことを理解しておきましょう。

キッチン・トイレ・風呂をすべて設置できない

キッチン・トイレ・風呂などの水回り設備を離れにすべて設置すると、住居用とみなされるため建築できない可能性があります。母屋に付属する建物として考え、キッチンを設置しない、トイレのみ設置するなどの設計計画が必要です。ただし、離れの定義は自治体によって異なります。事前に自治体の定義を確認しておきましょう。

固定資産税が増える

離れをつくると、母屋と合わせて課税対象になるため建物の固定資産税が増える可能性があります。構造やデザインにこだわるほど評価額が大きくなり、税額が増えるため注意が必要です。

登記をしなければならない

離れも母屋と同様に建築物なので、忘れずに登記しなければなりません。登記しなければ建物が存在しないことになり、将来売却する時や相続の時にトラブルに発展する可能性があります。固定資産税などの手続きをスムーズに進められるよう、離れをつくったあとは登記手続きをおこないましょう。

離れを建てるのにかかる費用

ここからは、離れを建てる時にかかる費用やその内訳について解説します。目安となる建築費用は、平均的な離れの広さ6畳(約3坪)の場合、150万~500万円程度がかかるのが一般的です。以下では内訳の項目について解説していきます。

建築確認申請・登記費用

建てる前の建築確認申請や、建てたあとの登記にかかる費用です。手続きは施工会社や司法書士が対応してくれます。

設計費用

建築士に設計を依頼する際にかかる費用です。設計にこだわるほど高額になります。

建築費用

建築費用は構造や面積によって異なります。目安は以下のとおりです。

| 構造 | 坪単価 | 3坪の離れの建築費用 |

|---|---|---|

| プレハブ | 約50万円 | 150万円前後 |

| 木造 | 約70万円 | 210万円前後 |

| 鉄骨造 | 約100万円 | 300万円前後 |

| RC造 | 約120万円 | 360万円前後 |

コストを抑えるには、プレハブ工法で建てるのがおすすめです。その他、壁や床に使う素材やデザインによっても費用は異なります。予算や用途、希望するデザインに合わせて検討しましょう。

また、母屋と離れをつなぐ廊下を増築する場合、上記に加えてさらに費用がかかります。廊下の長さや壁・屋根の有無、素材によっても異なるため、施工会社に相談しましょう。

設備費用

水回り設備や電気、空調設備などの設置にかかる費用です。水回り設備を設置する際は、以下の費用を目安にしましょう。

- 洗面台:約10万~50万円

- トイレ:約15万~70万円

- キッチン:約20万~100万円

- 浴室:約20万~150万円

離れを建てる流れ

離れを建てる時の手順は以下のとおりです。

- STEP 1母屋の建ぺい率・容積率を確認し、増築が可能な面積を計算する

- STEP 2離れを建てられる施工会社に依頼する

- STEP 3設計・プランを相談し、見積もりをとる

- STEP 4請負工事契約を締結する

- STEP 5建築確認申請をおこなう

- STEP 6工事開始前、近隣に挨拶する

- STEP 7着工・竣工

- STEP 8表題変更登記をおこなう

計画から引き渡しまで、全体で5カ月程度みておくとよいでしょう。目安としてstep①~③は1カ月前後、step④~⑥は1カ月前後、step⑦は2カ月前後、step⑧は1カ月前後かかるでしょう。なお、step⑧の手続きは竣工後1カ月以内におこなう必要があります。

離れについてよくある質問

最後に、離れに関するよくある質問について回答していきます。

離れの魅力とは?

離れを建てることで、家族間でもプライバシーを確保することができるようになります。また、さまざまな活用方法があるため、あらかじめ用途を決めておくと理想の空間をつくりやすくなるでしょう。

離れはどのような使い方ができる?

離れの活用方法として、趣味部屋や書斎・ワークスペース、子ども部屋、セカンドリビング、ゲストルーム、二世帯住宅、スタジオ・アトリエ、物置などが挙げられます。どのように活用するか、用途を事前に決めておきましょう。

離れは自分で建てられる?

離れをつくる場合、自分で建ててコストを抑えることも可能です。コストを抑える方法としてプレハブやコンテナ、建築キットなどの建て方があります。安ければ50万円程度で建てられる場合もあり、コスト面のメリットは大きいものの、耐震性や快適性、デザイン面での懸念があります。より安全性があり快適な離れをつくるなら、工務店に依頼するのが無難です。

離れを建てるのに必要な条件は?

離れを建てるには、住居用でないこと、建ぺい率・容積率に余裕があること、地域ごとの建築制限の条件をクリアしていることなどの条件を満たす必要があります。自治体によって条件は異なるため、事前に確認しましょう。

離れを建てる際に登記をしないとどうなる?

離れを建てたあと、1カ月以内に表題変更登記をおこなう必要があります。登記手続きを行わなかった場合、将来売却が難しくなったり、住宅ローンが組めなかったり、相続時にトラブルに発展したりする可能性があるため注意しましょう。

まとめ

離れとはどのような建物なのか、活用方法などについて解説しました。広い敷地があり条件を満たしている場合、離れをつくることが可能です。母屋では叶えられない空間づくりができるため、離れを建てる際は全体の流れや費用、注意点を理解したうえで計画を立てましょう。

注文住宅を建てる