【実例】和室の基礎知識!各部名称やおしゃれな和室をつくるコツを解説

記事の目次

和室とは?

和室とは、日本の伝統的な建築様式に基づいた部屋のこと。床には畳が敷かれており、この畳の枚数によって部屋の広さを表すのが一般的です。和室には独特な構造や装飾がいくつかあり、それらが空間に落ち着きや品格をもたらしています。現在では伝統的な和の要素を残しつつ、現代的なデザインを融合させた「和モダン」なスタイルも人気を集めています。

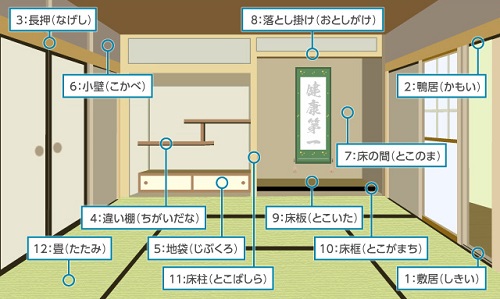

和室各部の名称

和室には、各部分に名称が付いています。上記のイラストを用いながら、それぞれの用語がどの場所を指しているのかを詳しく説明します。

1:敷居(しきい)

敷居とは、障子や襖などの引き戸を支えるために、部屋の境目の床面に水平に取り付けられる木材のことです。上部にある鴨居と対になっており、引き戸を滑らせてスムーズに開閉できるようになっています。また、敷居は単なる建具の部材であるだけでなく、家の象徴的な存在でもあります。「敷居をまたぐ」や「敷居が高い」といった表現は、そうした文化的な意味合いを反映している言葉です。

2:鴨居(かもい)

鴨居とは、障子や襖などの引き戸を設置するために、柱と柱の間の上部に取り付けられる横木のことです。この部材には建具をはめ込むための溝が掘られており、下部にある敷居と対になって、引き戸をスムーズに開け閉めできる構造になっています。

3:長押(なげし)

長押は和室に見られる横木の一種で、柱と柱をつなぐように水平に取り付けられた部材です。もともと建物の構造を支えるために使われていましたが、現在では装飾的な役割が中心となっています。鴨居の上に設置され、壁に沿って取り付けられているのが一般的です。また、位置によって名称が異なり、和室によく見られるのは「内法長押(うちのりなげし)」と呼ばれるタイプです。

4:違い棚(ちがいだな)

違い棚とは、2枚の棚板を上下でずらして取り付けた、段違いの飾り棚のことです。棚板の配置には一定の格式があり、床の間側が上段になるのが一般的です。茶道や伝統的な日本建築のなかで、美的なバランスと機能性を兼ね備えた設えとして親しまれてきました。

5:地袋(じぶくろ)

地袋は、和室の窓の下や床の間の脇などに設置されることが多く、小さな襖の引き戸で開閉するつくりになっています。収納としてだけでなく、花瓶や飾り物を置く場所としても使われ、実用性と美しさを兼ね備えた和室の要素の一つです。なお、壁の上部に設置される「天袋(てんぶくろ)」と呼ばれるものもあります。

6:小壁(こかべ)

小壁とは、天井と鴨居や長押との間にある幅の狭い壁のことです。構造上の大きな壁とは異なり、比較的小さな面積で設けられる装飾的・区切り的な役割があります。空間の仕切りやデザインの一部として用いられ、部屋全体の雰囲気を整えるためにも重要な存在です。

7:床の間(とこのま)

床の間は和室の奥にある一段高くなった空間のことをいい、主に掛け軸や生け花などを飾るための場所として使われています。住宅の格式を高める役割を担い、客間など特別な部屋として設けられることもあります。

もともとは身分の高い人が座る場所を一段高くしたことに由来し、「とこしえ(永遠)」という意味合いも含んでいました。このことから、家の繁栄や敬意を表す象徴的な場所とされています。床の間は床柱(とこばしら)や床框(とこがまち)などで構成され、和室ならではの静かな美しさを演出しています。

8:落とし掛け(おとしがけ)

落とし掛けとは、床の間の上部にある垂れ壁(小壁)の下端を支えるために取り付けられる横木のことです。この部材は床と平行に設置され、鴨居や長押よりも高い位置に取り付けられるのが一般的です。床の間の構成要素の一つとして、空間全体のバランスと美しさを整えるために欠かせない存在となっています。

9:床板(とこいた)

床板とは、床の間の床に敷かれる地板や畳のことです。床板には、座敷の畳の仕上げ面と同じ高さにする形式と、一段高くする形式があります。格式の高い和室では、とくに“真”の座敷と呼ばれる部分に畳を敷いた床畳が使われることが多く、床の間の格を高める重要な要素です。床板は床の間全体の雰囲気を整え、部屋の品位を示す役割を担っています。

10:床框(とこがまち)

床框とは、床の間で床畳や床板の前端を隠すために使用される化粧横木のことです。床の間を一段高く仕上げる際に、床と壁の間に取り付けられます。

11:床柱(とこばしら)

床柱とは、床の間の脇に立てられた化粧柱のことです。床柱は構造的ではなく、和室や床の間の印象を大きく左右する意匠的な役割を果たします。材質や木目にこだわったものが使われ、床の間の中心的な存在です。

12:畳(たたみ)

畳とは、和室の床に敷かれる日本独自の伝統的な床材です。畳は稲わらを圧縮した畳床、い草を編んだ畳表、そして縁を縫い付けた構造でつくられています。また、部屋の広さを示す単位としても使われ、1畳は約1.62平方メートル以上と定義されています。

畳は平安時代から、貴族の屋敷で用いられていました。しかし、江戸時代には一般的に部屋全体に敷かれるようになり、日常生活の一部として広く普及した流れがあります。これに伴い、立居振舞も畳に合わせた形に変わり、現代の和室文化が形成されました。

和室のメリット・デメリット

和室の各部名称とともに、和室の基礎知識をお伝えしてきました。ここからは、和室のメリットとデメリットをご紹介します。

和室のメリット

和室のメリットは、リラックス効果、使い方の柔軟性、調湿効果、防音効果など多岐にわたります。それぞれ、以下で細かく見ていきましょう。

多目的に使える

和室の大きな魅力は、その柔軟な使い方にあります。和室は、用途に応じて自由に活用できるのが特長です。座卓やこたつを置けば居間に、布団を敷けば寝室に早変わり。客間やゲストルームとして使えるのはもちろん、洗濯物を畳んだりアイロンをかけたりと、家事の作業部屋としても便利です。また、子どもの遊び場や昼寝スペースとして使える点も、フローリングにはない利点といえるでしょう。日本の住宅事情において、限られた空間を効率的に生かすために、和室は非常に優れた多目的空間となっています。

リラックスできる

和室はリラックス効果を高めることが可能です。畳のやわらかい質感は直接座ったり寝転んだりするのにぴったりで、くつろぎの場として適しています。また、畳の自然な香りや障子越しに差し込む光は、心を落ち着かせ、日常に癒しをもたらしてくれるでしょう。

調湿効果がある

和室に使われる素材の多くは、自然由来のものが中心です。こうした素材は、湿度の調整に優れた特性を持っています。たとえば、藁(わら)とい草からつくられる畳は空気中の湿度が高い時には水分を吸収し、乾燥している時には湿気を放出するという調湿機能を備えています。これにより、蒸し暑い季節は涼しく、寒い冬には床からの冷えをやわらげる効果が期待できるのです。そのため、年間を通して快適な空間が保たれます。

畳だけでなく、襖や障子に使用される和紙、壁に使われる珪藻土(けいそうど)や漆喰(しっくい)なども、室内の湿度を調整する効果が期待できます。こうした素材のおかげで、湿度の高い日本の気候において、和室はとくに快適に過ごせる空間と言えるでしょう。

防音効果がある

畳はやわらかい素材でできており、適度なクッション性があります。そのため、フローリングと比べて足音が響きにくいのが特徴です。また、万が一転んだ場合でも衝撃を和らげてくれるため、負傷するリスクを軽減できます。さらに、畳の表面に使われているい草の繊維は内部がスポンジのような構造をしており、たっぷりと空気を含んでいます。そのため、室内の音を吸収しやすくなり、防音性の面でも優れています。

収納スペースが確保できる

和室の収納といえば「押入れ」が代表的です。一般的なクローゼットよりも奥行きがあるため、布団や座布団といったかさばる寝具類もゆったりと収めることができます。また、収納スペースが広いため、ひな人形や五月人形、クリスマスツリーなどの季節の飾りものを保管する場所として利用できます。

押入れ以外にも、畳の下を活用した収納方法があります。畳に専用の金具を取り付けて蓋のように開け閉めできる跳ね上げ式の収納や、小上がりタイプの和室にして側面から引き出せる引き出し収納を設けるといった工夫も可能です。

和室のデメリット

和室にはメリットだけでなく、デメリットも存在します。事前にデメリットをしっかり把握しておくことで、より快適な和室ライフが実現できるはずです。

畳の手入れが大変

和室は自然素材を多く使用しているため、身体にやさしい反面、お手入れには手間がかかるという側面があります。畳の表面に使われているい草は、非常に繊細で傷がつきやすい素材です。そのため、重たい家具を置いたままにすると跡が残ったり、表面が傷んだりしてしまうことがあります。

また、い草の繊維には細かな隙間があるため、ホコリや髪の毛、ペットの毛などが入り込みやすく、掃除がやや面倒に感じられるでしょう。こうした理由から、畳は定期的な手入れや交換が必要で、数年ごとに裏返しや表替えなどのメンテナンスがおこなわれるのが一般的です。

コストがかかる

和室を維持するうえで忘れてはならないのが、定期的にかかるメンテナンス費用です。畳は数年ごとに手入れが必要で、そのたびにコストが発生します。また、障子や襖も和紙が破れやすいため、こちらも定期的な張り替えが求められます。こうした自然素材ならではの風合いや心地よさの裏には、維持するための手間と費用が伴うことを、あらかじめ理解しておくことが大切です。

カビやダニが発生しやすい

畳は湿気に弱いという性質があり、これが和室の欠点の一つといえるでしょう。とくに、梅雨時期など湿度が高くなる季節にはカビやダニが発生しやすく、衛生面で注意が必要です。畳は通気性があるものの、その反面で水分を含みやすく、換気や掃除を怠ると劣化を早める原因にもなります。

家具が置きにくい

和室では、家具の配置に工夫が必要です。多くの住宅で使われている真壁(しんかべ)仕様の和室では、柱や梁が壁の表面よりも出っ張っています。そのため、壁面をぴったりと使って家具を置くことが難しくなるでしょう。大きな家具や背の高い収納を置くには、サイズや形に限りがあります。

また、畳はやわらかくデリケートな素材です。そのため、重量のある家具を長時間置くと、凹みや傷みの原因になることも少なくありません。こうした点からも、和室に家具を配置する際には十分な配慮が求められます。

ペットが飼いづらい

和室は自然素材を使っていることが多いため、ペットと暮らす際には注意が必要です。ペットが畳を引っかいたりかじったりすると、すぐに表面が傷んでしまいます。また、粗相をしてしまった場合には畳に汚れやにおいが染み込みやすく、見た目が悪くなるだけでなく、畳の寿命を縮める原因にもなります。

さらに、ダニやノミが発生しやすい環境にもなりやすいため、清掃や張り替えの頻度も高くなるでしょう。

【実例】注文住宅でつくるおしゃれな和室10選!

【平屋】天狗坂の平屋(出典:(株)信州ハウジング)

注文住宅でつくるおしゃれな和室の実例を、ここで10パターンご紹介します。画像も参考にしながら、自分好みの和室があるかチェックしてみてください。

遊び心満載のロフト付きの和室

寝室にしている和室には、ウォークインクローゼットを設置。かさばりやすい布団などもラクに収納できます。また、屋根裏スペースにはロフトを設置して、カジュアルに仕上げています。

洋室のようにカジュアルに使いやすい和空間

写真右の棚は、お仏壇を置くスペースです。そして、写真左はテレビ台として利用されています。畳は腰かけられる高さに設置され、布団を敷けば寝室にもなります。

まるで温泉旅館のような落ち着く空間

畳の香り、照明のやわらかい光が心を落ち着かせます。忙しい日常から離れ、ゆっくりと休めそうです。現代風のデザインも取り入れながら、落ち着きのある空間を演出しています。

丸窓が印象的な和モダンルーム

借景を映す丸窓が印象的な、和モダンの和室です。和室でも読書が楽しめるよう、カウンターが設置されています。左のドアは納戸とつながっていて、和室で干した洗濯物をそのまま納戸に収納でき、工夫のある生活動線が実現しました。

来客用につくられたおもてなしルーム

まるで旅館のような癒しの空間に仕上がりました。土間の隣に来客用として和室を配置し、床の間には季節のものがレイアウトされています。来客に対するおもてなしがしっかりと感じられるお部屋ですね。

格式高い伝統的な和室

伝統的な和室です。床の間の地窓や、違い棚の高さと揃えた壁のラインが全体の印象を格上げしています。

ログハウスのような家の中に作られた和スペース

リビング続きの壁も天井も、クロスを使わない自然素材の和室です。木材の自然な木目が生かされています。扉を開ければリビングと一体化し、扉を閉めればゲストルームとしても利用可能です。

おしゃれでかっこいい和モダンのお部屋

京都の家に見られるような、“伝統的な和”の造りが好きな家主理想の和室です。家族の行事ごとに使ったり、来客を泊めたり、特別くつろげる空間となっています。雪見障子から外のミニ庭園を眺めながら、四季の移り変わりも楽しめます。

日の光がたっぷり降り注ぐシンプルな和室

明るくてモダンな和室で、縁なし畳が使われています。家主が布団派ということで、この和室が主寝室になっています。

美しい庭が臨める落ち着く和空間

陽当たりのよい南側に、親世帯の和室が設けられました。障子を開ければ、長年かけて育った松の木のある庭を眺められます。

おしゃれな和室を作るコツ

前章で、おしゃれな和室を紹介しましたが、具体的にどのようにすればおしゃれな和室をつくれるのでしょうか。以下で和室作りのコツをお伝えしますので、一味違う和室を目指している人は、ぜひ最後までご覧ください。

畳や建具の素材や色にこだわる

おしゃれな和室をつくるには、畳や建具など細部の素材や色選びにこだわることが大切です。和室の印象を左右する畳にはさまざまな種類があり、い草畳は香りがよく落ち着いた空間を演出します。しかし、湿気に弱いため、定期的な手入れが必要です。一方、和紙製や化学素材の畳は色あせしにくく、カビや汚れに強いので現代の暮らしに適しています。

デザイン面では、縁なし畳や市松模様を取り入れると、洗練された雰囲気になるでしょう。さらに、淡い色は明るくナチュラルに、ダークカラーはモダンで引き締まった印象を与えます。

そして、建具にもこだわりましょう。障子は光をやわらかく取り込み、障子紙のデザイン次第で華やかな演出も可能です。襖も、紙の柄や色で空間を彩る要素になります。欄間を取り入れることで、上質な和の趣が加わるでしょう。

和室の顔である床の間には、掛け軸や花を飾ることで季節感や個性を演出できます。シンプルな中にアクセントを添える大切な場所です。

照明にこだわる

おしゃれな和室づくりには、照明の工夫が欠かせません。素材や色にこだわるだけでなく、空間全体の雰囲気を大きく左右するのが「光の演出」です。とくに和室では強い光よりも、やわらかく穏やかな明かりがよく合います。

その点でおすすめなのが、和紙を使った照明です。障子にも使われるこの伝統素材は、光を優しく拡散し、部屋全体にぬくもりのある印象を与えてくれます。照明自体がインテリアとしての役割も果たすので、和の空間をより一層引き立ててくれるでしょう。

また、直接光だけでなく「間接照明」を取り入れるのも効果的です。天井や壁を照らすような配置にすることで、光の反射によって部屋がやわらかく包み込むような印象になります。夜は、落ち着きのあるリラックス空間が生まれるはずです。

照明をただの明かりとしてではなく、空間演出の一部と考えることで、和室の魅力をさらに高めることができます。伝統的な趣と現代的な快適さを両立させた、おしゃれな和室を目指すなら、ぜひ照明にもこだわってみてください。

壁の一面をアクセントクロスにする

壁の使い方にも工夫を加えると、とても洗練された印象になります。壁の一面だけに異なる色や柄のクロスを貼るアクセントクロスは、シンプルになりがちな和室の空間に変化をもたらすうえで効果的な方法です。壁全体は落ち着いた色でまとめ、一面だけに色柄の違うアクセントクロスを張ると、おしゃれさがアップします。

窓や襖にアクセントをつける

窓や襖にアクセントを加えるのも効果的です。これまでの和室は、落ち着いた色合いで統一された空間が主流でした。しかし、今では個性やデザイン性を楽しむスタイルも人気です。

まず、窓まわりのデザインに工夫を施すことで、空間全体の印象が変わります。障子の代わりに和紙調のロールスクリーンや色付きの障子紙を使えば、光の入り方に変化が生まれ、やわらかく印象的な明かりを取り入れることができるでしょう。

襖も、単なる仕切りではなく「見せる建具」としてとらえると、和室のアクセントとして活躍します。例えば現代的な柄を取り入れた襖紙、グラデーションや幾何学模様などのモダンなデザインを選んでみてください。部屋全体の印象が引き締まり、よりスタイリッシュな雰囲気に仕上がります。伝統的な和柄を使っても、配色を変えるだけで一気に現代風にすることができます。

家具は背の低いものを選ぶ

家具選びにも工夫が必要です。とくに意識したいのが、背の低い家具を選ぶことです。和室はもともと床に近い生活スタイルを前提とした空間のため、高さのないインテリアのほうが自然になじみます。ローテーブルや座椅子、座布団など床との距離が近い家具を配置すると、空間に広がりが生まれて圧迫感の少ない開放的な部屋となるでしょう。背の高い収納や棚を使いたい場合は、壁面に沿って配置するか、視線の邪魔にならない位置に設置するなど、レイアウトに配慮するとすっきりとした印象になります。

まとめ

和室は畳の香りややわらかな光や、自然素材の温もりに包まれた癒しの空間です。現代の暮らしに合うデザイン性の高い「和モダン」スタイルも人気で、リビングや寝室、客間など多目的に活用できます。照明や建具、素材にこだわることで、上質でおしゃれな和室が実現できるはずです。心落ち着く空間を好まれるなら、住まいに和室を取り入れてみてはいかがでしょうか。

注文住宅を建てる