注文住宅の費用を支払うタイミングは?新築住宅に関するお金の流れを解説

この記事では、注文住宅に必要な費用の種類や、それぞれの支払いタイミングなどを詳しく解説します。事前に支払いの流れを把握することで、突発的な出費に焦ることなく、計画的に資金を準備できるでしょう。

記事の目次

注文住宅の3つの支払いタイミング

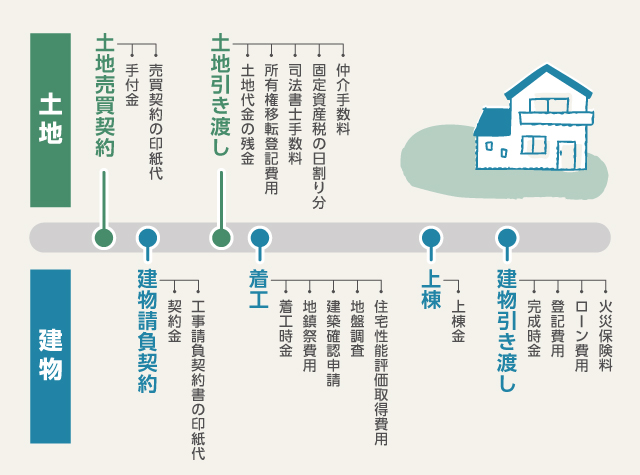

注文住宅の費用は、大きく分けて「土地購入時」「建物建築時」「引越し後」の3つのタイミングで発生します。さらに細かく分類すると、合計7つの支払い時期に分けられ、それぞれ異なる項目や金額が必要となります。また、引き渡し後にも固定資産税や不動産取得税などの支払いが続くことを忘れてはなりません。

さらに、工務店・ハウスメーカーごとに支払いスケジュールや金額の設定が異なる場合もあります。そのため、契約前に詳細を確認しておくことが重要です。以下では、各タイミングに発生する主な費用を詳しく見ていきましょう。

注文住宅でかかる費用一覧

注文住宅の完成までにかかる期間は平均8~17カ月ほどといわれています。その間に、支払いがあるタイミングが複数あるので、事前にいつ支払いが発生するのか、あらかじめ確認しておきましょう。

| 項目 | 支払いの タイミング |

内容 |

|---|---|---|

| 土地購入時 | 土地を契約した時 |

・手付金

・仲介手数料(土地代金の5~10%が相場) ・売買契約の印紙代 |

| 土地決済時 |

・土地代金 ・仲介手数料(残金) ・所有権移転登記費用 ・司法書士手数料 ・固定資産税の日割り分 |

|

| 建物建築時 | 注文住宅を 契約した時 |

・契約金

・工事請負契約書の印紙代(工事代金の10%前後) |

| 着工時 |

・着工時金

・地鎮祭費用(工事代金の30%前後) ・建築確認申請費用 ・地盤調査費用 ・住宅性能評価取得費用 |

|

| 上棟時 (中間時) |

・上棟時金

(工事代金の40%前後) |

|

| 完成時 (引き渡し時) |

・完成時金

・登記費用(工事代金の残金) ・住宅ローン費用 ・火災保険料 |

|

| 引越し後 | 引越し時または それ以降 |

・引越し代金 ・住宅ローン返済 ・不動産取得税 ・固定資産税 |

土地契約時に発生する費用

土地契約時には「手付金」「仲介手数料」「印紙代」の3つの費用が発生します。上記の費用は、土地購入を進めるうえで避けて通れない項目となるため、あらかじめ金額を把握しておきましょう。それぞれの詳細を解説します。

手付金

土地契約時に支払う手付金とは、購入の意思を示す重要な費用です。この金額は、売主と不動産会社が協議して決めることが一般的で、相場としては100万円程度、もしくは売買代金の5~10%程度に設定されるケースが多く見られます。

手付金は契約の成立を意味し、売主が契約を破棄した場合には2倍の金額が返金される一方、買主が契約を取り消した場合は返金されません。

なお、一部の建築会社では、手付金の金額を相談できる場合も。宅地建物取引業法により不動産会社が売主の場合、手付金の上限は20%までと定められていますが、支払いが厳しい場合は相談してみるとよいでしょう。ただし、個人のやりとりの場合は手付金の上限が定められておらず、高額になる場合もあるため注意が必要です。

仲介手数料

土地購入時に不動産会社を仲介する場合、仲介手数料が必要になります。仲介手数料は、土地の売買が成立した際に支払う成果報酬で、通常は土地決済時に全額を支払います。近年では契約時に半金を土地の売買契約時に前払し、残りを引き渡しの日に支払うケースも多くなっています。

仲介手数料の上限額は以下のとおりです。

| 売買価格 | 仲介手数料の上限額 |

|---|---|

| 200万円以下 | 売買価格×5%+消費税 |

| 200万円超 400万円以下 | (売買価格×4%+2万円)+消費税 |

| 400万円超 | (売買価格×3%+6万円)+消費税 |

ただし、地域によって慣例が異なるため注意が必要です。また、不動産会社が売主の土地を購入したり、仲介会社を介さない契約の場合は仲介手数料がかからないケースもあるでしょう。

印紙代

土地の売買契約書には収入印紙を貼付する必要があります。契約書は2通作成され、買主と売主がそれぞれ1通ずつ保管します。そのため、買主・売主ともに印紙代を準備しなければなりません。

収入印紙の価格は売買価格に応じて変動します。例えば、売買価格が500万円を超え1,000万円以下の場合、軽減措置により印紙代は5,000円となります。この軽減措置は2027年3月31日までに契約した場合に適用されるため、契約時期を意識しておくことが重要です。

以下は軽減税率に基づいた印紙代です。

| 契約金額 | 本則税率 | 軽減税率 (2027年 3月31日まで) |

|---|---|---|

| 500万円を超え 1,000万円以下のもの |

1万円 | 5,000円 |

| 1,000万円を超え 5,000万円以下のもの |

2万円 | 1万円 |

| 5,000万円を超え 1億円以下のもの |

6万円 | 3万円 |

| 1億円を超え 5億円以下のもの |

10万円 | 6万円 |

| 5億円を超え 10億円以下のもの |

20万円 | 16万円 |

出典:国税庁「不動産売買契約書の印紙税の軽減措置」

収入印紙は郵便局や銀行で購入可能です。契約前に必要な金額を調べ、準備しておくことでスムーズに手続きを進められます。

土地決済時に支払う費用

土地決済時には、以下の5つの費用を支払う必要があります。

- 土地代金

- 仲介手数料(残額)

- 所有権移転登記費用

- 司法書士手数料

- 固定資産税の日割り分

それぞれの費用項目を、具体的な内容や注意点とともに解説します。

土地代金の支払い

土地決済時には、土地の売買代金を一括で支払います。多くの場合、金融機関の住宅ローンを利用して支払いをおこなう方が大半です。売買契約時に手付金をすでに支払っている場合は、土地代金の総額からその手付金分を差し引いた金額を決済時に支払います。

この金額は多額な出費となるため、事前にローンの手続きや資金の準備をしっかりとおこない、決済時に慌てないよう注意しましょう。

仲介手数料の残額

土地購入の際、不動産会社に支払う仲介手数料は、成果報酬型のため通常は土地決済時に全額を支払います。ただし、売買契約時に仲介手数料の半金を前払いしている場合は、その残額をこのタイミングで支払います。この費用は、売買代金の金額によって大きく変動するため、契約時点で正確な金額を確認しておくことが重要です。

所有権移転登記費用

土地購入後は、所有権を正式に移転するための登記が必要になります。この際にかかる費用が「所有権移転登記費用」です。一般的には、土地の評価額の2%が目安となっており、2026年3月31日までは1.5%に軽減されています。評価額は、購入する土地の固定資産税納税通知書に記載されているため、事前に売主へ確認しておくとスムーズに進むでしょう。

出典:国税庁「登録免許税の税率の軽減措置に関するお知らせ」(PDF)

司法書士への手数料

所有権移転登記の手続きは、専門知識が必要なため、通常は司法書士に依頼します。この場合、司法書士に手数料を支払う必要があり、その金額は一般的に3〜5万円程度が相場です。司法書士手数料は事務所ごとに異なるため、依頼先を選ぶ際には料金体系を確認するとよいでしょう。また、登記手続きに必要な書類を前に確認し早めに揃えておきましょう。

固定資産税の日割り分

固定資産税は、毎年1月1日時点の土地所有者に課税される税金です。そのため、土地を購入した場合は、引き渡し日から12月31日までの固定資産税を日割り計算して、売主に支払う必要があります。例えば、固定資産税が10万円の土地を12月1日に引き渡された場合、計算式は以下のようになります。

10万円÷365日×31日=8,493円

上記の金額を売主に支払うことで、固定資産税の負担を公平に分担する形となります。固定資産税の日割り分は購入手続きの終盤で発生するため、見落とさないよう注意が必要です。

注文住宅契約時の費用

注文住宅を契約する際には、建築会社により請求内容が異なるものの、多くの場合、契約金や手付金が必要となります。契約金の相場は工事代金の10%程度が一般的です。

また、契約金以外にも土地の売買契約と同様、工事請負契約を締結する際には収入印紙も必要です。印紙代は契約金額に応じて異なり、土地の売買契約と同様。印紙代の支払いを忘れないよう、工事請負契約時までに準備しておきましょう。さらに、契約後に追加オプションを希望する場合には、追加費用に応じた印紙代が必要となるため、注意が必要です。

注文住宅の着工時に必要な費用

注文住宅の着工時には、工事代金に加え、地鎮祭費用や建築確認申請費用など、さまざまな諸費用が発生します。一部の建築会社では、これらの諸費用を工事代金に含めている場合もあるため、契約前に確認しておくと安心です。

着工時金

着工時金は、工事代金の約30%に設定されることが一般的です。ただし、建築会社によって金額が異なるため、契約時に具体的な金額や支払い条件を確認しておきましょう。つなぎ融資や分割融資を利用する場合は、着工時金が少ないほうが利息の負担を抑えられるため、事前に相談しておくことをおすすめします。

地鎮祭費用

地鎮祭をおこなう場合、式典準備費用はおよそ5万円、初穂料としては3~5万円が相場です。また、お供え物を用意する場合、総額で約15万円を見積もっておくと安心です。

建築確認申請費用

建築確認申請は、建築基準法や自治体の条例に沿って建物を設計しているかを確認するための手続きです。指定機関に申請し、手数料は延べ床面積や会社により異なります。費用は20~50万円程度が目安です。

地盤調査費用

建物を建築する前に、地盤の状態を確認する調査も必要です。地盤調査は15~30万円程度が一般的で、調査結果によっては地盤改良工事が必要になる場合もあります。この費用は建築会社が負担するケースもあるため、契約前に確認しておくとよいでしょう。

住宅性能評価取得費用

住宅性能評価は、第三者機関が建物の品質を確認し、評価をおこなう制度です。この評価を受けることで金融機関からの信用度が向上し、住宅ローンの金利優遇が受けられる可能性もあります。費用は20~30万円程度が相場で、評価を受ける項目数や建物規模によって異なります。

上棟時(中間時)に支払う費用

上棟時、または工事の中間段階では、建築代金の約30%を支払う必要があります。例えば、建設費が3,000万円の場合、上棟時金として900万円が目安となるでしょう。

諸費用を特に追加で支払う項目はありませんが、建築会社ごとに異なる可能性があるため、事前に確認しておくことが重要です。

完成時(引き渡し時)の費用

工事完了後の引き渡し時には、工事代金の残金を支払うとともに、登記費用や住宅ローン関連費用が発生します。

完成時金(工事代金の残額)

工事代金の残額を支払います。通常、建築費の30%程度が目安ですが、工事中に追加契約が発生した場合は、その費用を含めた金額を支払います。

登記費用

建物の完成後には、表題登記と所有権保存登記をおこないます。表題登記は、建物の構造や延べ床面積などを法務局に登録する手続きで、土地家屋調査士に依頼した場合の費用は約10~15万円。所有権保存登記には、建物の評価額×0.4%の登録免許税に司法書士への手数料が加算され、総額で40~55万円程度を見込んでおく必要があります。なお、2027年3月31日までは軽減措置が取られており、建物の評価額にかける税率は0.15%となっています。

住宅ローン費用

住宅ローンの融資実行時には、保証料、団体信用生命保険料、融資手数料、印紙代などが発生します。金融機関や利用するローンの種類によって金額は異なりますが、つなぎ融資を利用している場合はさらに追加の費用がかかることもあります。完成時の費用は大きな金額となるため、事前に十分な資金計画を立てておくことが重要です。

引越し時またはその後に必要な費用

建物の完成後や引越し後に発生する費用として、以下の4つが挙げられます。

- 引越し代金

- 住宅ローンの返済(翌月以降)

- 不動産取得税(一度のみ)

- 固定資産税(翌年以降)

上記の費用は家計に大きな影響を与えるため、事前にしっかりと把握しておきましょう。

引越し代金

引越し代金は個々の状況により大きく異なります。特に引越しシーズンとなる2月から3月は繁忙期のため、引越し会社の料金が通常よりも高額になる場合も。

また、新居に合わせて家具や家電を購入することも多く、100万円程度の予算を見込む方もいます。引越し前には必要な物品をリスト化し、購入費用をしっかりと計算することで、計画的な引越しができるでしょう。

住宅ローンの返済

住宅ローンを利用して購入した場合、引き渡し後の翌月もしくは翌々月から返済がスタートします。借入金額や返済期間に応じて月々の返済額は異なりますが、長期的な返済計画を立てることが重要です。返済額が家計に与える影響を十分に考慮し、無理のない範囲で計画を進めましょう。

不動産取得税

土地を購入した場合、不動産取得税が一度だけ課税されます。2027年3月31日までに取得した宅地に関しては、土地の固定資産税評価額の50%に3%をかけた金額が課税額となります。

一方で建物の延べ床面積が50平方メートル以上240平方メートル以下の場合。建物の固定資産税評価額から1,200万円を控除した額に3%を乗じた金額が課税されます。

この特例を利用することで税負担が軽減される場合が多いため、該当する条件をしっかり確認することが大切です。

固定資産税

固定資産税は、毎年1月1日時点で土地および建物を所有している方に課税される税金です。新築物件の場合、翌年以降も土地や建物を所有し続ける限り、この税金を納付する義務が発生します。

税額は固定資産税評価額に基づき計算され、自治体から送られる通知書にしたがって納税をおこないます。納税方法は年1回一括で支払うか、分割納付を選択できるため、家計に合わせた方法を選ぶとよいでしょう。

まとめ

今回は注文住宅で必要な費用の支払いタイミングを詳しく解説しました。必要な費用は多くあり、それぞれ支払いのタイミングが異なります。特に税金は、支払いに遅れると場合によっては延滞金がかかる可能性もあるため、注意が必要です。スケジュールを確認して、支払いが遅れないように管理しておきましょう。

注文住宅を建てる

執筆者

長谷川 賢努

AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士

大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ