ハムスターの飼い方や注意点を解説!賃貸物件でも飼いやすい初心者向けペット

記事の目次

ハムスターとは?

好物のエサを両手でぎゅっとつまんでもぐもぐと食べ、ほっぺいっぱいにエサを詰め込んだ姿がかわいらしいハムスター。そんなハムスターは、ゲッ歯目、ネズミ科、キヌゲネズミ亜科の動物です。乾燥地帯に住むネズミの仲間で、人に慣れやすく、繁殖しやすいことから世界各地でペットとして親しまれています。

ハムスターは、体のサイズによって「ドワーフハムスター」と「ゴールデンハムスター」の大きく2つに分けることができます。ドワーフハムスターと呼ばれるのは、体長およそ7〜12 cmの小さいハムスター。主に「ヒメキヌゲネズミ属」や「モンゴルキヌゲネズミ属」に属しています。一方、ゴールデンハムスターは、「ゴールデンハムスター属」に属する大きめのハムスターで、体長は16〜20cmほどあります。他に、レアなハムスターの種類では、メラニン色素の欠乏のために目が赤いアルビノ、左右の目の色が違うオッドアイなどがいます。

ハムスターの特徴

ハムスターといって思い浮かぶイメージといえば、片手に乗るほどの小ささ、回し車に乗って絶えずくるくると走っている元気な姿ではないでしょうか? 深く知っていくと、さらなる魅力に気付くことができますよ。

短いしっぽ

ハムスターはネズミの仲間ですが、よくイメージされるネズミのように、特徴的な長いしっぽはありません。しっぽの長さは平均して1cm程度。しっぽが長いといわれるチャイニーズハムスターでも、3cm程度しかありません。

頬袋

ハムスターのかわいらしい特徴の一つが「頬袋」。歯の横、耳の辺りから肩甲骨の後ろの背中あたりまで広がっていて、ひまわりの種であれば80〜200粒も貯め込むことができます。あの小さな体に、そんなに入る袋があるなんて驚きですよね。野生のハムスターは敵から襲われないように、夜間により多くのエサや巣床に敷く材料を頬袋につめて運んだので、その名残が残っているそう。ぱんぱんに頬をふくらませたハムスターの姿は、見ているだけで癒されます。

嗅覚、聴覚、触覚が鋭い

ハムスターは夜行性で、あまり視力がよくありません。そのかわりに、嗅覚、聴覚、触覚に優れています。ハムスターの嗅細胞は人間の40倍以上あり、食料を探したり、縄張りや足跡などを嗅ぎ分けることができます。また、聴覚は4倍といわれており、人間には聞こえない超音波を聞き取ることが可能です。ハムスターのヒゲは感覚毛とも呼ばれ、ヒゲをこすらせて壁や床などとの距離を測りながら歩きます。鼻をぴくぴくさせながら歩くのは、ヒゲで距離を測っているんですね。

比較的においが気にならない

犬や猫に比べて比較的体臭がなく、あまりにおいは気になりません。ハムスターの主なにおいの原因はおしっこなので、常にケージの中を清潔に保つことでにおいを抑えることができます。軟便でにおいがする場合は、病気の可能性がありますので注意してあげましょう。

あまり鳴かない

本来、ハムスターは天敵の多い環境にいたためほとんど鳴かず、鳴いたとしても比較的小さな声です。人に慣れてくると甘えたり、エサが欲しいときに鳴くことも。

また、怒ったり、警戒したり、嫌な気持ちの時に「ジジッ」や「キーキー」と鳴くこともあります。「キューキュー」「プスプス」と鳴くときは、風邪や呼吸器系の病気のケースもあるようです。ストレスや不衛生な環境などさまざまな要因で免疫が下がって、病気にかかるため、苦しそうな様子が見られる時は、早めに動物病院で受診しましょう。

ハムスターの感情表現

先述のとおりハムスターは鳴き声も小さく、どんな気持ちかわかりにくいかもしれません。ただし、しぐさから感情がわかることもあります。おもなハムスターのしぐさと気持ちは以下のとおりです。

| 耳を立てる | 警戒している様子です。 |

|---|---|

| 耳が寝ている | リラックスしている様子です。 |

| 歯ぎしりをする | 不満があったり、気に入らない様子。歯が伸びている場合もあるので、噛み合わせが悪くなっているようであれば病院に連れて行きましょう。 |

| 二本足で立つ | 好奇心や警戒を表します。 |

| 動かなくなる | 驚いたり、危険を察知すると動かなくなります。 |

| 急に走り出す | 危険を察知した様子。動かなくなったのち、危険が回避できないと判断すると急に走り出します。ダッシュをしている時はパニックになっているケースもあるのでケガに注意しましょう。 |

| ひっくり返る | お腹を見せている時はリラックスしています。じたばたしている場合は起き上がれなくなっていることもあるので、戻してあげましょう。 |

| 指を噛む | 強く噛む時は怖いと感じているケースです。一方で優しく噛む時は甘えています。 |

ハムスターの性格

ハムスターは基本的におとなしく、臆病な性格の個体が多くみられます。ただし、縄張り意識が強く、他の個体とケンカになる場合も少なくありません。赤ちゃんの間は大丈夫でも、大人になるにつれて縄張り意識が強くなるので、多頭飼いには不向きです。もし2匹以上で飼う場合は、同じケージに入れるのはなるべく避けましょう。これは、オスとメスの組み合わせであっても同じです。また、オスとメスの性格の違いとして、オスは好奇心旺盛で縄張り意識が高いといわれています。一方、メスは気が強く、ストレス耐性も高く、環境が変わっても慣れやすい特徴があります。

ハムスターの種類

ハムスターにはさまざまな種類がいます。ここでは初心者でも飼いやすく、人気のあるハムスターを紹介します。

ゴールデンハムスター

ハムスターのなかでみると大柄なゴールデンハムスターは、温和で人懐っこい性格です。賢い種類のためトイレの場所や飼い主の声、においを覚え、しつけがしやすい特徴があります。初心者でも安心して飼いやすい、ハムスターといえるでしょう。毛の色は茶色のノーマルのほかブラック、グレー、ホワイト、シナモンなど多くのカラーがあり、普通のハムスターに比べて毛が長い長毛種も存在します。

- 種類 ゴールデンハムスター

- 英名 Golden Hamster(Domestic)

- 分布 シリア、レバノン、イスラエル

- 大きさ 約16〜20cm

- 体重 約85g〜150g

- 寿命 約3年

- 値段 約1,000〜2,000円

キンクマハムスター

キンクマハムスターはゴールデンハムスターを品種改良して生まれた種類で、ゴールデンハムスターと同様に大柄です。性格はおっとりしていて人懐っこいので、初心者にも飼いやすいでしょう。ただし、縄張り意識が強いので1匹で飼うほうがおすすめ。全身クリーム色で、ふんわりとした毛並みが特徴です。

- 種類 キンクマハムスター

(ゴールデンハムスターの改良種) - 大きさ 約16〜20cm

- 体重 約85g〜150g

- 寿命 約2〜3年

- 値段 約1,000〜2,000円

ジャンガリアンハムスター

個体にもよりますが、比較的おっとりしていて人懐っこい性格です。また、臆病でおとなしい個体も。ノーマルカラーはグレーですが、サファイアブルー、パールドワーフ、プティングなどさまざまな毛色の個体がいます

- 種類 ジャンガリアンハムスター

- 英名 Striped Desert Hamster (Domestic)

- 分布 カザフスタン・シベリア南部~南西部

(ヨーロッパからアジアの乾燥地帯や半乾燥地帯) - 大きさ 約6〜12cm

- 体重 約30g〜45g

- 寿命 約2年

- 値段 約500〜1,000円

ロボロフスキーハムスター

体調4.5〜5cm程度のとても小さなハムスターです。つぶらな瞳の上に眉毛のような模様が特徴。性格は臆病で、人に懐くまでには比較的時間がかかります。小さくて、ちょこまかと動き回る姿がかわいいと人気です。毛の色はノーマルカラーの茶色の他に、ホワイトやパイドなどがいます。

- 種類 ロボロフスキーハムスター

- 英名 Roborovski’s Desert Hamster(Domestic)

- 分布 ロシア

- 大きさ 約6〜7cm

- 体重 約15g〜40g

- 寿命 約2年

- 値段 約2,000〜4,000円

チャイニーズハムスター

他のハムスターに比べてしっぽが長く、スリムな体型が特徴的。くりくりとした大きな目がかわいいハムスターです。性格は穏やかで少し臆病ですが、とても俊敏に動いて人にもよく懐きます。毛の色は茶色とシルバーパイドのものがいますが、どちらもおなかの色は真っ白です。

- 種類 チャイニーズハムスター

- 英名 Chinese hamster

- 分布 中国北西部、モンゴル

- 大きさ 約9〜11.5cm

- 体重 約28g〜41g

- 寿命 約2年

- 値段 約2,000円

キャンベルハムスター

ジャンガリアンハムスターとよく似た、小柄なハムスターです。性格は野生的で気が強く、懐きにくいといわれています。しかし、じっくり個体の性格に向き合ってお世話をすることで警戒心がなくなり、かわいい仕草を見せてくれるでしょう。毛の色はバリエーションが豊富で、ノーマルカラーは茶系。他にブラック、ホワイト、グレー、イエロー、パイドなどがいます。

- 種類 キャンベルハムスター

- 英名 Campbell hamster

- 分布 ロシア・モンゴル・中国北部

- 大きさ 約7〜12cm

- 体重 約30g〜40g

- 寿命 約2年〜2年半

- 値段 約2,000〜4,000円

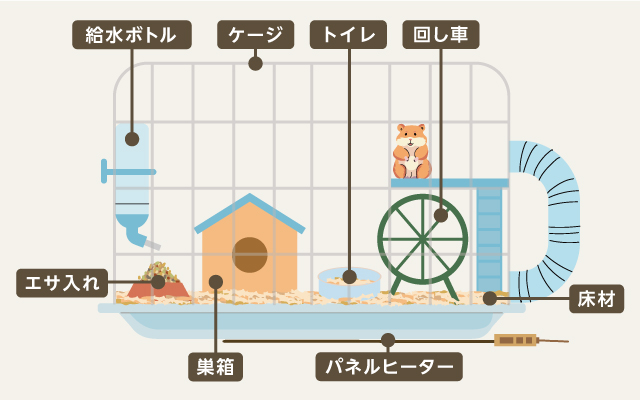

ハムスターの飼育に必要なもの

では実際にハムスターを飼う際に、どのような環境を整える必要があるのでしょうか。

ハムスターの飼育に必要なものをご紹介します。

ケージ

ハムスターを飼うためにまず必要なのは、ハムスターが安心して暮らせるケージです。金網タイプ、プラスチックタイプ、水槽タイプなどがあります。人気なのはクリアタイプ。デザインも豊富にあるので、部屋の雰囲気に合わせて選べるでしょう。ハムスターは小さい体ですが、一晩でかなりの長い距離を動き回ります。そのため、小型であっても幅45 cm×奥行き30cmほどの広さがあるものがおすすめです。

野生のハムスターは、地中に穴を掘って生活をしています。高さがあるものよりも1階建てで、潜るための床材を厚く敷いてあげるとよいでしょう。金属のワイヤーで囲む金網タイプは、隙間に足を挟んで骨折したり齧(かじ)ろうとして前歯を折ったりする原因になるので、避けたほうがいいかもしれません。

床材

床材にはウッドチップやペーパーチップなど吸湿性が高く、保温性に優れているものを選びましょう。安全性を重視したコーンチップのものもおすすめです。ハムスターは床材に潜れるくらい、たっぷりと入れてあげてください。藁(わら)はハムスターの目にささる可能性があるので避けたほうがよく、ティッシュや布、綿は誤飲すると窒息する可能性があるのでやめておきましょう。新聞紙は吸水性が低く、湿気でケージの中が不衛生になりますのでおすすめできません。また、床材に排泄することがあるので、こまめに床材の交換が必要です。

巣箱

野生のハムスターは土に穴を掘って巣穴とするため、暗くてせまい場所があると安心します。巣箱には陶器、木製、プラスチック製、布製などの種類があります。陶器製は安定感があり、木製は通気性に優れ、プラスチック製は洗いやすく、布製は保温効果があるなど特徴がありますので、季節や部屋の温度によって使い分けましょう。

エサ・エサ入れ

エサはハムスター専用ペレットを主食にするのが一般的。ハムスターに必要な栄養バランスを考えて配合されているのでおすすめです。フルーツや野菜が水分補給の代わりになりますが、与えすぎるとお腹をくだすこともあるので、様子を見ながら与えましょう。ハムスターといえばヒマワリの種のイメージがありますが、ヒマワリの種は栄養価が高く、与えすぎると肥満の原因になりますので、おやつとして適量をあげましょう。エサ入れは同じものを2個用意しておくと、1日のエサの量の目安がわかりやすく交換も楽になります。

給水器

ハムスターも水分補給は重要で、給水器は必須です。お皿だと誤っておぼれてしまったり、体が濡れて体調を崩す可能性があるため、吊り下げ式の給水機を設置しましょう。また、水の交換は毎日おこない、清潔な水をあげましょう。

回し車

野生のハムスターは、1日に数十km歩くともいわれています。狭いケージ内にいると運動不足のため、ストレスをためてしまうことも。運動不足とストレス解消のために、ケージの中には必ず回し車を置いてあげましょう。回し車は、個体の大きさに合わせて選んでください。

かじり木

ハムスターの前歯は、一生伸び続けます。自分で歯の手入れができるように、かじり木を入れてあげましょう。

トイレ・トイレ砂

ハムスターは、同じ場所でおしっこをする習性があります。トイレ砂を入れたトイレを設置して、トイレのしつけをしておくと掃除が楽になり、ケージ内を清潔に保つことができます。

砂浴び用容器・砂

ハムスターは、砂に体をこすりつけることで体の汚れを落としたり、においをとったりしています。砂浴びをすることで感染症リスクや皮膚病の予防につながり、毛並みを整える効果もあります。

スペアケージ・キャリーケース

スペアのケージやキャリーケースを用意しておくと、そちらにハムスターを移してケージを掃除できます。小型のキャリーケースがあれば、病院に連れて行くときにも便利です。

ハムスターにかかる初期費用

ここまでに紹介してきた飼育用品そろえた際の、大まかな費用について確認しましょう。あくまでも目安ですが、参考にしてくださいね。

- 生体価格 :500円〜4000円程度

- ケージ :4,000円~20,000円程度

- 床材 :700円程度(1袋)

- 巣箱 :1,000円程度

- エサ :500円程度(1袋)

- エサ入れ :400円程度

- 給水器 :1,000円〜3,000円程度

- 回し車 :1,000円〜3,000円程度

- かじり木 :300円程度

- トイレ :400円程度

- トイレの砂 :400〜800円程度(1袋)

- 砂浴び用容器 :1,500円〜3,000円程度

- キャリーケース:2,000円程度

上記の最低額で計算すると、合計は13,700円です。15,000円程度を見込んでおくとよいでしょう。

ハムスターの飼い方

必要なものが揃ったら、具体的なハムスターの飼い方について見ていきましょう。

ケージを用意する

ケージは回し車やトイレ、砂浴び用器、エサ入れ、巣箱などが、ゆとりを持って入る大きさのものを選びましょう。ゴールデンハムスターなどの大型種なら幅60cm×奥行き45cm程度、ジャンガリアンなどの小型種の場合は幅45cm×奥行き30cm程度を目安に。そして、ゲージの置き場所は日中人が過ごすリビングなど、空調が効いており、温度管理ができる場所が理想です。

エサの与え方と頻度を決める

ハムスターが活動をはじめる前の夕方から夜にかけて、エサを与えましょう。一般的に食事(ペレット)の量は、体重の5〜10%といわれています。エサの取り替えは1日1回で問題ありません。野菜なども同じタイミングで与えましょう。人間の食べ物のなかには、ハムスターにとって有害なものもあります。玉ねぎや長ネギ、チョコレート、アボカドは中毒、発作、障害を起こす原因になるので注意。その他に、どんぐりや観葉植物などの植物もハムスターにとって危険なものがあります。うっかり与えないように気をつけましょう。

トイレをしつける

ハムスターは個体によって、トイレのしつけをすることができます。隅に隠れて排泄することが多いので、まずはケージの隅にトイレを置いて様子をみましょう。もし、別の場所で排泄した場合は、おしっこの匂いが付いた床材などをトイレに置いておけば、次回はそこですることが多い傾向にあります。しつけのできたハムスターはトイレでしかおしっこをしないので、砂浴び用の砂とトイレの砂は分けておきましょう。掃除も楽にでき、ケージ内も清潔に保てます。

手入れ、掃除をする

床材の交換は1週間を目安におこない、ケージの掃除は1〜3カ月に一度、全体的に掃除しましょう。トイレを覚えて同じ場所で排泄する場合は、トイレの砂が汚れている部分をこまめに掃除してください。ハムスターは犬や猫のようにシャンプーする必要はなく、砂浴びで十分汚れが落ちます。逆に水に浸かると体温が低くなり、体調を崩したり、死んでしまう可能性があります。自分で毛づくろいするのでブラッシングなども不要ですが、長毛種で汚れが目立つ場合は、ブラッシングのお手伝いをしてあげましょう。

スキンシップの方法

もともとは警戒心が強い動物のため、ゆっくりと時間をかけて信頼関係を築く必要があります。いきなりつかんだり触ったりせず、まずは自分のにおいを嗅がせて安心させ、声をかけてから触れ合うようにしましょう。

- STEP 1ハムスターをお迎えして最初の1週間は、触ったりせず静かな場所にケージを置きそっとしておきます。

- STEP 2優しく声をかけながらケージ越しに手渡しでエサをあげ、飼い主の声やにおいを覚えてもらいましょう。

- STEP 3エサの手渡しに慣れたら、少しの時間背中を優しく撫でたり、手に乗せてみましょう。

ハムスターとスキンシップを取る際には、突然体をつかんで高い位置まで持ち上げたり、おなかを触ったりするのは避けましょう。ハムスターを持つときは両手ですくうように手のひらに乗せます。その際に嫌がったり、怖がるようであれば、無理に触らないようにしましょう。

ハムスターを飼うときの注意点

次に、ハムスターを飼うにあたっての注意点をご紹介します。飼いやすいペットですが気をつける点もあります。

前歯が伸びる

ハムスターの前歯は伸び続けます。放っておくと過長歯になり、エサがうまく食べられなくなる場合もあるので注意してください。ケージの柵をかじって歯を削ろうとしますが、硬い金属をかじると噛み合わせが悪くなる可能性があります。かじり木や硬いペレットで自然と歯は削られますが、もし、伸びすぎた場合は動物病院でカットしてもらいましょう。

夜行性である

ハムスターが活発に活動するのは夜。そのため、夜中にハムスターの活動音や回し車の音が気になることも。最近では静音タイプの回し車も販売されていますので、気になる場合はそちらを選ぶなど工夫しましょう。

室内の気温・湿度に気を付ける

野生のハムスターの生息地は砂漠地帯。そのため、湿度の高い日本の気候は苦手です。最適な飼育環境はケージ内の温度が20~25度、湿度は40~60%程度が目安になります。ケージ内の温度が10度以下で仮死状態(冬眠状態)となり、放置するとそのまま死んでしまう危険性がありますので注意が必要です。また、暑すぎると脱水症を起こす場合があります。温度・湿度管理に気を付けましょう。

基本的に多頭飼いは避ける

ハムスターは縄張り意識が強く、1つのケージに入れると激しいケンカをする場合があります。特に、オスにその傾向が見られます。オスとメスの組み合わせでも、繁殖以外の場合は一緒のゲージに入れるのを避けてください。また、繁殖能力が高いため、飼育に慣れない間は、繁殖させると多頭崩壊する恐れがあります。初心者でなくとも1匹飼いにして、大事に育ててあげるのが理想的です。

脱走に注意する

ハムスターは縄張り意識の強さから、ケージの外の様子を確認する目的で脱走しようとします。また、運動不足の場合もストレスで脱走してしまうかもしれません。脱走すると家具や柱、コンセントなどをかじってしまう恐れがあります。もし、賃貸物件で柱をかじった場合は修理費を請求されることがありますし、電気コンセントをかじると危険です。脱走させないためには、ケージの隙間がないようにしっかり補強しておくこと。そして、万が一の脱走に備えて、ケージのある部屋のドアや窓を開けっぱなしにしないなど対策をしておきましょう。

運動不足に気を付ける

先ほどもお伝えしたように、野生のハムスターは、1日に数十km歩くといわれています。狭いケージの中では運動不足になる可能性があるので、回し車で存分に遊ばせてあげましょう。触れ合いたい場合は、部屋の中にペットサークルを置いて、広々とした空間で自由に歩かせてあげてください。

水に濡れないように気を付ける

野生のハムスターの生息地は砂漠地帯のため、濡れることに適応できていません。水に濡れると体温が下がり、体温が下がると冬眠状態になって死につながる危険があります。そのため、お水はお皿で与えることなく、専用の給水容器から与えるようにしましょう。

ペット不可の物件でもハムスターは飼える?

ほとんどケージの中で生活するハムスターであっても基本的にペット可の物件でないと飼うことはできません。ただし、ペット不可と書かれていても、ペットの種類によっては飼育の許可をもらえるケースがあります。まずは、貸主や物件を管理している不動産会社に確認してみましょう。そして、実際に飼うことを決めたら報告が必要です。無断で飼うと、退去させられたり、違約金の支払いを言い渡される場合があります。事前に相談と連絡を必ずおこないましょう。

ハムスターを飼うための物件探しのポイント

賃貸物件でハムスターを飼うための物件探しのポイントは、以下のとおりです。

ペット可(相談可)物件である

物件情報にペット可(相談可)とある物件はハムスターの飼育できるかもしれませんが、飼育できるペットの種類が限定されている場合があります。事前にハムスターを飼育してもよい物件か確認をしましょう。また、ペット不可となっている場合でも比較的鳴き声がしないハムスターは飼育の許可を得られる場合もあるので、ハムスターを飼いたい旨を相談してみましょう。

防音性の高い物件にする

ほとんど鳴かないハムスターに、騒音被害はなさそうだと思われるかもしれません。しかし、回し車の音が思ったよりも響く可能性があります。近隣トラブルを防ぐため、防音性が高い部屋が好ましいでしょう。

飼育する部屋にエアコンがついている

ハムスターの飼育には、温度管理が大切です。夏も冬も室温が保てるように、エアコンが設置されているかチェックしましょう。

近隣にハムスターの受診が可能な動物病院がある

動物病院は、犬・猫を専門としている場合が少なくありません。近隣に小動物も診てくれる動物病院があるか調べておくと、いざというときに安心です。

まとめ

初心者にも飼いやすく、見ているだけで癒されるハムスター。賃貸物件でも飼いやすそうですが、飼う場合は貸主や管理している不動産会社に確認をしましょう!また、飼いやすいとはいえ、小さな生き物。少しの油断で命を落とす危険もあります。お世話する覚悟と責任をもって、楽しくハムスターと過ごしましょう。

物件を探す