猫の脱走防止、対策とグッズを紹介!ベランダや玄関など注意すべきポイントは?

記事の目次

猫はなぜ脱走するの?

最近では、猫は完全室内飼育が主流になってきています。環境省による「家庭動物等の飼養及び保管に関する基準」においても、猫の室内飼育に努めることが明記されています。

かわいそうに感じるかもしれませんが、室内だけで暮らす猫は家のなかを縄張りと捉えるようになるため、外を警戒して出ることを嫌がるようになります。そのため、室内にいることにストレスを感じることは少ないといわれています。

しかし、それでも猫が脱走してしまうケースは少なからずあるようです。それはなぜなのか、猫が脱走する理由について解説します。また、万が一脱走してしまったときはどうすればいいのかについても併せてご紹介します。

参考:環境省 家庭動物等の飼養及び保管に関する基準(PDF)

猫が脱走する理由

猫が部屋から脱走してしまう理由は、一般的には以下のとおりです。

発情期でほかの猫を追いかけて脱走する

猫が脱走する要因として多いのが、発情期に入りほかの猫を追って脱走してしまうケースです。避妊・去勢手術をしている猫であれば心配はありませんが、手術を受けていない、とくにオス猫はメス猫を追いかけて遠くまで行ってしまい、帰ってこられなくなることが少なくありません。

外の世界に興味をいだいて脱走する

猫は窓から外で動くものを眺めるのが好きで、ずっと飽きずに眺めているような子もいるでしょう。しかし、なかには眺めるだけでは飽き足らず、実際にそこへ行ってみたい、虫や鳥などを採ってみたいと思う猫もいます。そうした場合、好奇心に駆られすき間などから脱走してしまうケースがあるようです。

かつて野良猫で、屋外にいることが日常だった猫なども注意が必要です。

出られる状況だったのでなんとなく脱走する

偶然窓や玄関のドアが開いていたため、自ら脱走しようとしたわけではないけれど外に出られてしまったというケースもあります。そのまま外の世界に魅かれて迷い猫になってしまうことも。

地震や雷に驚きパニックになり脱走する

猫は地震や雷に強い反応を見せることがあります。なかにはパニックになり、普通は出入りしないような小さい穴やすき間などから、瞬発的に脱走してしまうケースもあるようです。

室内飼いの猫が外に出るリスク

ここまで脱走の主な原因について解説しました。では、脱走してしまうとどのようなリスクがあるのでしょうか?

部屋のなかだけで暮らしている完全室内飼いの猫が、外に出てしまうことでのリスクについて解説します。

交通事故などのトラブルに遭いやすい

猫が室外に出てしまう大きなリスクとして、高いところからの落下事故や、交通事故に遭ってしまうことが挙げられます。

猫の体は、咄嗟に後ずさりするのが難しい構造になっています。そのため車が来ていても戻れずそのまま前に進んでしまったり、恐怖のあまり身動きが取れなくなったりしてしまうことがあり、これが交通事故に遭いやすい理由ともいわれています。

ウイルス感染して病気になる恐れがある

猫同士の接触で感染する「猫白血病ウイルス(FeLV)感染症」など、世の中には猫にとって危険なウイルスが多く存在します。

例えば猫エイズと呼ばれる「猫免疫不全ウイルス(FIV)感染症」は、2~3割の割合で野良猫に感染しているといわれています。このウイルスの感染経路として多くの場合は、感染した猫とケンカした際の咬傷が原因になっているようです。室外に出てしまうと、ウイルスに感染した猫との接触機会が高まります。

ダニやノミを持ち帰る

野外にはダニやノミなど多くの寄生虫がいます。とくにマダニが寄生し持ち帰って人が噛まれると、ダニ媒介感染症のひとつ「重症熱性血小板減少症候群(SFTS)」をはじめさまざまな病気を引き起こします。寄生虫は猫だけでなく人間にも病害をもたらすので注意が必要です。

妊娠してしまう、またはさせてしまう

オス猫の場合は去勢手術、メス猫の場合は避妊手術を受けていない状態で室外に脱走してしまうと、妊娠したりさせてしまったりする可能性があります。

愛猫の脱走防止対策をしている?アンケート

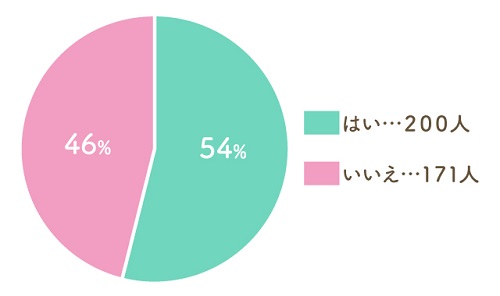

猫の脱走防止対策をしている?

脱走防止対策をしている方としていない方はほぼ半々、している方のほうが少し多いという結果になりました。

続いて、脱走防止対策をしている場所についてアンケート結果をみてみましょう。

猫の脱走防止対策をしている場所は?

猫の脱走対策をしていますか?の質問に「はい」と回答した方に、どの場所で対策をしているのかを聞いてみました。

| 順位 | 脱走対策場所 | 割合(%) |

|---|---|---|

| 1 | 玄関 | 27.8% |

| 2 | 網戸 | 21.4% |

| 3 | 扉・ドア | 21.0% |

| 4 | 窓 | 20.6% |

| 5 | ベランダ・バルコニー | 4.8% |

※その他:4.4%

回答サンプル数:252(複数回答)

脱走防止対策をおこなっている場所は玄関がいちばん多い結果になりました。それぞれの場所での脱走防止対策についてくわしく見ていきましょう。

玄関の脱走防止対策

猫の脱走経路として多く挙げられるのが玄関です。

飼い主の外出時や帰宅時の他、来客や住居の設備点検、宅急便など荷物の受け取りをする際に脱走するケースがよくあります。玄関スペースが独立している場合は、猫が近くにいないことを確認してドアを開けるようにすると脱走を防ぎやすくなります。

玄関ドアと居室との間に扉がなく、すぐ居室に続くような構造の間取りは特に注意しましょう。居室と玄関の間に高いフェンスを設けるなどして、猫が玄関ドアのすき間から飛び出さないように対策することが必要です。

玄関に脱走対策をしている方の声

- 玄関前に脱走防止扉を付けている。(30代/女性)

- 玄関ドアの手前にもう一枚ドアがもともと付いていたのでそれが脱走防止になっている。(40代/女性)

- 玄関から万が一脱走できないように玄関と廊下の間に上から下まで格子状の扉を作ってあります。(50代/男性)

- 玄関には脱走防止のため大工さんに作ってもらった格子柵を設置。(50代/女性)

- 玄関を風除対策含めて二重にした。(50代/女性)

玄関の脱走対策におすすめのグッズ

玄関からの脱走を防ぐ方法として、ペットゲートやペットフェンスといったアイテムがあります。猫のジャンプ力に応じて高さ調節ができるタイプや、猫だけでなく赤ちゃんや他のペットとの併用が可能なタイプなど、さまざまな種類が市販されています。壁に傷がつきにくい、突っ張り棒で固定できるタイプも便利です。また、置くだけのパーテーションタイプであれば取り入れやすいでしょう。

自分でDIYする方法

賃貸物件の場合は、壁や天井などに跡や傷が付くのを避けたいですよね。管理会社やオーナーの許可が必要になる賃貸物件では大がかりな造作は難しいため、自分で取り外しがおこなえるペットゲートやフェンスのDIYがおすすめです。

例えばホームセンターなどで販売されているラティス(ガーデニング用の柵)や折れ戸などを組み合わせるとゲートを自作できるので検討してみるとよいでしょう。

ベランダの脱走防止対策

ベランダに設けられている柵には、大抵の場合下部に隙間があります。猫はこの隙間をすり抜けて脱走してしまうことがあり、転落事故が起きる可能性も高い場所です。

特に高層階ではベランダからの転落が死につながるおそれがあるので、「ベランダに出さないようにする」というのに加え、万が一出てしまった場合でも猫が落ちてしまわないための対策が必要です。

また、隣室のベランダを隔てる避難壁の下も、猫の通るのに十分なスペースがあります。そのため、簡単に行き来ができないように対策が必要になってきます。

ベランダに脱走対策をしている方の声

- ベランダに出るときは別の部屋に入れて、戸締まりをしてから出るようにしています。(40代/女性)

- ベランダのすべてに大工さんに柵をつけてもらった。(40代/女性)

- マンションベランダの腰壁の上端から天井までをネットで塞いだ。(60代/女性)

- 三階のベランダから落ちたことがあるので、ベランダに出す時はいつも同行しています。(60代/女性)

- ベランダの周りに網を張った。(柵の間から塀に飛び移るのを防止)(70代/女性)

ベランダの脱走対策におすすめのグッズ

ベランダでの猫の脱走・転落事故対策として、網目の細かいフェンスネットを利用するのがおすすめです。

ネットは結束バンドなどでしっかり固定することができます。プラスチックなど簡単に破れないような素材のものを選ぶと安心でしょう。

自分でDIYする方法

農業用の獣害対策や園芸用のネットなども、猫の脱走防止グッズとして活用できます。

フックで引っかけるなどで自作が可能になります。さまざまなカラーバリエーションがあるので、ベージュやグレーなどの目立たない色や壁に似た色を選べば、建物の外観を損ねずに済みます。

隣室との避難壁の下には、100円均一ショップなどで販売されているワイヤーネット(金属製のメッシュパネル)やすのこなどを設置する方法もおすすめです。集合住宅では、火災などの避難時時に逃げ口となる部分はスペースを空けておく必要があるため、重いものなどで防ぐことはせずにすぐに取り外せるようにしておきましょう。

窓の脱走防止対策

猫の窓からの脱走を防ぐ対策としては、網戸があると有効です。さらに、ベランダに出る窓や網戸を破ってしまう場合に備えて、フェンスも置いておくと効果的でしょう。

また、器用に窓や網戸をあけてしまう猫もいるので、必要以上に窓が開かないようにする工夫も必要です。

窓に脱走対策をしている方の声

- 網戸を破れにくいものにして、網戸の枠が外れないように内側外側をテープで補強した。(20代/女性)

- 網戸を開けて脱走することがあるので、突っ張り棒を使って、網戸が開かないようにしています。(20代/女性)

- 各窓に網戸ストッパーを付けて猫が勝手にあけられないようにしている。(30代/女性)

- 夏の網戸にするときは網戸にロック。なおかつ百均で買った金網でカバーし網戸を覆う。(60代/女性)

- 掃き出し窓の網戸にする季節は、つっかえ棒をし、さらに網戸の半分くらいの高さのメッシュパネルで、網戸を破られないようにしています。(70代/女性)

窓の脱走対策におすすめのグッズ

網戸が備え付けられていない場合、マグネットタイプのものやつっぱり式のものなど、簡単に取り入れやすいタイプも市販されていますので活用しましょう。

また、猫によってはすぐに網戸を破ってしまう場合もあります。その場合はステンレス製のメッシュなどでできたペット用の網戸を設置するとよいでしょう。賃貸物件の場合は、管理会社やオーナー(貸主)へ事前に設置が可能か事前に相談するようにしてください。

また、窓や網戸を自分であけてしまう猫の対策としては、網戸ロックや窓ストッパーなどのアイテムを取り付けるとよいでしょう。加えて、窓の前にもペットフェンスを置いておくと安心です。

自分でDIYする方法

ホームセンターでは、メッシュなどさまざまな網戸用品が販売されています。必要な面積分のメッシュを購入し、自分で大きさに合わせてカットしてDIYするのも一つの方法です。窓枠にマジックテープなどを貼りつけてメッシュを固定したり、突っ張り棒などで枠を作ってからメッシュ部分を結束バンドなどで留めたりするとよいでしょう。

材料は100円均一ショップなどで安く揃えることもできるので、試してみてはいかがでしょうか。

不測の事態に備えて日ごろから準備しておくこと

脱走しにくい環境を整備する以外にも、猫の脱走防止のためにできることはあります。

まずキャリーケースやハーネスに慣れさせておくこと。そして、迷子札やマイクロチップを装着しておくことが有効です。それぞれ詳しく解説しますので、日ごろの備えとして確認しておきましょう。

キャリーケースやハーネスに慣れさせる

トリミングや動物病院、ペットホテルの行き帰りなどペットとの外出時に猫がキャリーケースから脱走してしまうケースがあります。

猫は基本的に狭いところを好みますが、環境が変わることを嫌がる傾向があります。いざというときパニックを起こさないよう、普段からキャリーケースに慣れさせておきましょう。

また、ハーネスを装着させておくと安心です。初めてのものに触れると猫は不安になることが多いので、こちらも普段から使って慣れさせておくことが大切です。

キャリーケースやハーネスに慣れておくと、災害の際の避難時でも安心して連れ出すことができます。

マイクロチップを装着する

2022年6月から、ブリーダーやペットショップで扱う猫について、マイクロチップの装着が義務付けられました。すでに飼っている猫や保護猫へもマイクロチップを装着することはできるので、万が一の備えとして検討するのもよいでしょう。

マイクロチップとは

マイクロチップは、直径1.2~2mm×長さ8~12mm程度のカプセル状をしており、専用の注射器で猫の皮下へ埋め込むものです。動物病院などで、獣医師がおこないます。

マイクロチップにはアンテナとICが内蔵され、地震や台風といった災害、脱走や盗難などで飼い主からはぐれてしまったときに、保護された自治体や動物病院で、事前に登録した飼い主の情報がわかる電子型迷子札の役割があります。

マイクロチップ装着の費用

猫にマイクロチップを装着する場合、費用は動物病院によっても異なりますが数千円から1万円程度が一般的です。

マイクロチップの装着費用とは別に、飼い主の情報を登録する「登録費」がかかります。こちらもオンライン申請と紙での申請で費用が異なり、オンラインで300円、紙で1,000円となっています。

マイクロチップの装着については、助成制度が設けられている自治体もあるので、事前に調べておくとよいでしょう。

猫が脱走してしまったらどうしたらいい?

どれだけ対策して備えておいても、生き物である以上、猫が脱走するリスクを0%にすることはできません。脱走防止用のグッズが壊れていたり、ケージに慣れているはずが、何かのきっかけでパニックを起こしてしまい予想しない動きをしたり、いつ何が起きるのかは誰にもわからないものです。

そこで、猫が脱走してしまった際の対応についても、あらかじめ確認しておきましょう。できること、やるべきことが頭に入っていれば、いざという時も冷静に対処して猫を探すことができます。

家の近くを徹底的に探す

室内で飼われている猫は外の世界に慣れていないことから、脱走しても怯えてあまり遠くには行かないといわれています。自宅近くの植え込みや駐車場の車の下、路地などにじっとしていることもあるので、まずは家の近くを徹底的に探しましょう。昼間は人や車などが多く、移動せず隠れていることが多いため、昼の明るい時間だけでなく午前中や夕方に探すのが有効です。

猫の行動範囲は去勢・避妊しているかどうかでも変化するといわれています。参考までに、以下を目安として考えるとよいでしょう。

自宅を中心にした猫の行動範囲

- 去勢していないオス:500m~1km程度

- 去勢しているオス:250m~500m程度

- 避妊していないメス:150m~250m程度

- 避妊しているメス:50m~150m程度

また、猫には帰巣本能があるため、外に出ても家に帰ってこようとします。しかし近くまで戻ってくることができても、家までたどり着けずに迷子になってしまうことも。窓を開けておいたり、マットなど自分のにおいがついたものやいつも食べているフードなどを出して置いたりすると目印になり、効果的です。

保健所・動物病院・警察などに連絡する

保健所に保護されたり、見つけてくれた人が動物病院や警察に届けていたりすることも考えられます。猫がいなくなったら、すぐに保健所や動物病院、警察などへ連絡しましょう。

SNSで呼びかける

最近は多くの人が利用しているSNSも、リアルタイムで情報が集まるため、迷い猫を探すのに役立ちます。見た目がよくわかる猫の画像といなくなった場所、連絡先などを投稿し呼びかけてみてください。

また、ウェブサイトにもペットの迷子掲示板などがあるので、あわせて利用してみるとよいでしょう。

ただしSNSもウェブサイトも不特定多数のユーザーが閲覧する場所です。親切な人ばかりではないため、いずれも必要以上の個人情報を記入することは避けるようにしましょう。

ポスターを貼る・置かせてもらう

迷子猫のポスターは、多くの通行人の目につくため効果的です。町内の掲示板や近隣のお店や家などにいろいろな場所貼らせてもらうとよいでしょう。その際は必ず、事前に自治会やお店のオーナー、住人の承諾を得るようにしましょう。

迷子猫のポスターというと電信柱に貼ってあるイメージがあるかもしれませんが、無断で貼ると軽犯罪法に触れる可能性があるため避けるのがベターです。

まとめ

この記事では、猫が脱走してしまう理由や対策方法を解説してきました。

猫が身体は柔らかく、とくに関節が柔軟であるため、頭が通るほどのスペースがあれば出入りができるといわれます。

室内で飼っている猫が外に脱走した場合、交通事故などのトラブルに遭ったりウイルスに感染したり、望まない妊娠をしてしまうなど、さまざまなリスクが考えられます。これらを未然に防ぐため、脱走しやすい場所にフェンスを設けたり、ベランダに網目の細かいネットを設けたりしておくと安心です。脱走を試みる頻度が高い場合、猫にとって室内環境が快適ではない可能性も考えられます。室温が適していない、運動できる場所や落ち着ける場所がないなど、室内環境も見直してみるといいでしょう。

現在の家が猫と暮らすのに快適でなければ、引越しを検討するのも一つの方法です。ペット可(相談可)またはペット共生型の物件であれば、あらかじめ猫を飼いやすい間取りや設備になっていることもあります。

これから猫を飼おうと計画している、あるいは猫とのより快適な暮らしを叶えたいという方は、「不動産情報サイト アットホーム」を使って物件を検索するとスムーズです。ペット可(相談可)の物件だけでなく、猫が飼える物件だけをこだわり条件から絞り込んで検索することができるので、ぜひ利用してみてくださいね!

<アンケート概要>

調査方法:インターネットリサーチ

対象: 18歳~80歳の男女

調査期間:2022年7月