賃貸併用住宅で住宅ローンを利用するメリットは?投資用ローンとの違いや注意点を解説

記事の目次

賃貸併用住宅で住宅ローンを利用するメリット

本章では、賃貸併用住宅を購入する際に、住宅ローンを利用するメリットを3つ解説します。

自宅の住宅ローンの返済負担を軽減できる

賃貸併用住宅で住宅ローンを利用すると、住宅ローンの返済負担を軽減することが可能です。賃貸併用住宅の賃貸部分で得た家賃収入を、住宅ローンの返済に充てることで、自身の収入からの返済負担を減らせる仕組みです。例えば、月々の住宅ローンの返済額が10万円、賃貸部分を貸し出すことで得た家賃収入が8万円だった場合。自身の収入から返済する住宅ローンの返済額は2万円となります。ただし、固定資産税や管理会社に委託する場合の手数料など、賃貸経営をするうえで必要な支出もあります。家賃収入のすべてが手元に残るわけではないことを把握しておきましょう。

住宅ローンで収益物件を建てられる

賃貸併用住宅で住宅ローンを利用するメリットとして、収益物件を建てられることが挙げられます。通常、収益物件を建てる場合、投資用ローンを組むことが一般的です。地域によっても異なりますが、アパートやマンションなどの収益物件を建てる場合には、億を超える資金が必要になることも。

また、投資用ローンは金利が高く設定されているため、返済負担が大きくなります。一方、賃貸併用住宅で住宅ローンを利用できれば、金利が低いため、投資用ローンと比較して返済負担を軽減できます。まとまった自己資金がない方でも、収益物件を建てられる点は、メリットといえるでしょう。

節税効果がある

住宅ローンを利用した場合に限った話ではありませんが、賃貸併用住宅は「固定資産税」と「相続税」において節税効果があります。固定資産税とは、土地や建物を所有している方に毎年課される税金のこと。住宅用地の場合、「住宅用地の特例」が適用され、200平方メートルまでは6分の1、200平方メートルを超える部分は3分の1に減額されます。また、収益物件でも特例は適用され、戸数×200平方メートルで適用範囲を計算。例えば、賃貸併用住宅で戸数が4戸の場合、次の部分は6分の1に減額されます。

4戸 × 200平方メートル = 800平方メートル

さらに賃貸併用住宅は、相続税でも節税効果が期待できます。なぜなら、相続税を計算するもととなる相続税評価額が低くなるためです。例えば、現金1億円を相続する場合、相続税評価額は額面どおりの1億円となります。しかし、賃貸併用住宅の場合は、他人に貸し出しており、活用方法が限られることから、相続税評価額が低くなります。

このように、賃貸併用住宅は住宅ローン控除が適用でき、固定資産税を減税できることなどから、節税効果がある点がメリットです。

投資用ローンと比較した場合の住宅ローンを利用するメリット

前章では、賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する場合のメリットを見てきました。それでは、収益物件を建てる際に利用することが一般的な投資用ローンと比較した場合、どのようなメリットがあるのでしょうか。本章では、4つのメリットを解説します。

審査に通りやすい

賃貸併用住宅を購入するにあたり、投資用ローンより住宅ローンのほうが審査に通りやすい点がメリットです。先述したように、投資用ローンの借入金額は高額になることから、審査基準が高く設定されています。また、投資用ローンは家賃収入から返済することが一般的であるため、収益物件の収益性も重視される傾向に。収益性は物件の立地や構造、家賃相場など、さまざまな要素から審査されます。一方、住宅ローンは主に契約者の返済能力が確認されます。安定した職業に就き、これまでの借り入れも問題なく返済していれば、審査に通る確率は高いといえるでしょう。

金利が低く設定されている

前項でも解説したように、投資ローンに比べて金利が低く設定されていることも、住宅ローンを利用するメリットの一つです。具体的には、投資用ローンが年1.5〜4.5%程度に設定されているのに対し、住宅ローンは年0.5〜2.0%が一般的。金利が低く設定されているため、利息分の支払いが抑えられ、総返済額も減ります。実際に住宅ローンと投資用ローンで総返済額がどのように変わるのか、シミュレーションしてみましょう。なお、条件は次のとおり。

<条件>

借入金額:3,000万円

返済期間:30年

返済方式:元利均等方式

| 住宅ローンと 投資用ローンの比較 |

住宅ローンの場合 | 投資用ローンの場合 |

|---|---|---|

| 金利 | 0.5% | 4.5% |

| 月々の返済額 | 8万9,757円 | 15万2,006円 |

| 総返済額 | 3,231万2,467円 | 5,472万2,013円 |

借入金額、返済期間が同じであるにも関わらず、投資用ローンのほうが、月々の返済額は約6万円、総返済額は約2,240万円も増えました。金利が高くなると、返済負担がいかに重くなるかがよくわかるでしょう。金利が低く設定されている住宅ローンは、投資用ローンと比較して返済負担を軽減できるため、メリットとなります。

返済期間を長く設定できる

投資用ローンと比較して、住宅ローンは 返済期間を長く設定できることもメリットです。国土交通省の「 令和5年度住宅市場動向調査」によると、住宅ローンの返済期間は、注文住宅で30年を超えています。金融機関によっては、最長50年としているところも。

しかし、投資用ローンの場合、建物の法定耐用年数に基づいて決められることが一般的。なぜなら、投資用ローンは収益物件を担保にして借り入れるため、法定耐用年数を過ぎた建物は価値がなくなるとみなされるからです。なお、法定耐用年数は建物の構造によって異なっており、木造は22年、鉄骨造は19〜34年となっています。返済期間を長く設定できれば、月々の返済負担を軽減できるため、住宅ローンのほうが経済的負担を抑えられるでしょう。

住宅ローン控除を受けられる

住宅ローンを利用して賃貸併用住宅を購入すると、節税効果が期待できます。賃貸併用住宅の場合、自宅部分は住宅ローン控除の対象となります。住宅ローン控除とは、年末時点の住宅ローン残高の0.7%が、所得税や住民税から控除される制度。一定の要件を満たす必要がありますが、税負担を軽減できます。

例えば、住宅ローンの借入金額が5,000万円で、自宅部分の借入金額が3,000万円の場合。21万円が税金から差し引かれます。ただし、住宅ローン控除の適用を受けるためには、自宅部分が全体の50%以上なければなりません。また、賃貸部分には適用されない点に注意しましょう。

賃貸併用住宅で住宅ローン審査に通らない理由

住宅ローンは、投資用ローンと比較して審査に通りやすい傾向にありますが、通らないこともあります。それでは、どのような時に通らないのか、考えられる理由を解説します。

信用情報に傷が付いている

信用情報に傷が付いている時は、住宅ローンの審査に通る可能性が低くなります。信用情報とは、クレジットカードの返済履歴や借入状況などが記録されたもの。金融機関は住宅ローンの審査をする際に、返済能力があるかを確認するため、この信用情報を必ず参照します。例えばクレジットカードの支払いに遅れたり、滞納があったりすると、「事故情報」として登録されます。事故情報が登録されていると、返済能力がないとみなされ、住宅ローンの審査に通ることは難しくなるでしょう。

属性が基準を満たしていない

住宅ローンの審査に通らない理由として、申込者の属性が金融機関の基準を満たしていないことも考えられます。属性とは、年齢や職業、収入、勤続年数などのこと。住宅ローンの借入金額は高額で、30年などの長期に渡って返済しなければなりません。そのため、申込者が安定して返済できるか、完済できるかを属性から審査されます。例えば、申込時の年齢が高く、完済が定年退職後になると、退職後の返済が厳しくなると考えられ、審査に通らない可能性があります。

また、住宅ローンを契約する際には、団体信用生命保険(以降、団信)の加入を求められることが一般的です。団信とは、住宅ローンの契約者が死亡したり、高度障害になったりした場合に、住宅ローンの残債を保険金で賄う保険のこと。契約者に万が一のことがあった場合、遺された家族に経済的な負担がかからないよう、金融機関から団信の加入が求められます。しかし、団信に加入する際に、健康状態を申告しなければなりません。健康状態が悪い場合には、団信に加入できず、住宅ローンの審査に通らないおそれがあります。

金融機関によって審査基準が異なるため、他行では審査に通る可能性もあります。住宅ローンは、複数の金融機関から検討するようにしましょう。

賃貸併用住宅で住宅ローンを組めない時の対処法

賃貸併用住宅で、住宅ローンを組めなかった時はどうすればよいのでしょうか。本章では、2つの対処法を解説します。ただし、信用情報に傷が付いている場合は、他のローンも組むことが難しくなることを把握しておきましょう。

投資用ローンを利用する

賃貸併用住宅を購入するにあたって、住宅ローンの審査に通らなかった場合、投資用ローンを検討しましょう。投資用ローンは、収益物件の購入を目的とした融資であるため、物件の収益性や賃貸経営の計画が重視される傾向にあります。

ただし、住宅ローンよりも金利が高く、審査が厳しい傾向にある点を理解しておきましょう。また、住宅ローンと比較して、返済期間も短く設定しなければなりません。住宅ローンよりも返済額が高額になるため、賃貸経営で家賃収入が減少したとしても、自身の収入などで補える余裕がある場合の選択肢となるでしょう。

区分登記をする

住宅ローンの審査に通らなかった場合、区分登記をすると利用できる可能性があります。区分登記とは、一棟の建物を複数の区分に分けて、それぞれの区分を独立した不動産として登記すること。賃貸併用住宅で区分登記すると、自宅部分には住宅ローン、賃貸部分には投資用ローンを利用できるようになります。

ただし、2つのローンを組むことになるため、返済負担は大きくなります。また、それぞれで諸費用と手続きも必要となるため、それらを踏まえたうえでメリットがあるかどうかを判断しなければなりません。しかし、賃貸併用住宅全体で投資用ローンを組むよりは、自宅部分に住宅ローンを利用することで、経済的な負担を軽減できるでしょう。

賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する際の注意点

賃貸併用住宅を購入する際に住宅ローンを利用すると、投資用ローンと比較して金利が低く、返済期間を長く設定できるため返済負担を軽減できます。しかし、住宅ローンを利用する際には、いくつか注意点もあります。本章では、賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する際の注意点を見ていきましょう。

借入上限額が低い

賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する際には、借入上限額が低い点に注意しましょう。借入上限額が低いと、建物自体を小さくしたり自宅を狭くする必要があるため、理想を叶えられない可能性があります。

例えば、みずほ銀行の住宅ローンと投資用ローンの融資金額を見てみましょう。

| 融資金額の違い | 住宅ローン | 投資用ローン |

|---|---|---|

| 融資金額 | 50万円以上3億円以内 (1万円単位) |

最大10億円 |

出典:みずほ銀行「ネット住宅ローン商品概要」

みずほ信託銀行「 賃貸マンション・アパートローン「プロデュース II」

表を見ると、投資用ローンのほうが上限が高く設定されていることがわかります。住宅ローンは、あくまで持ち家を購入するためのローンです。そのため、複数の世帯が入居する収益物件を購入することは想定されていません。住宅ローンの借入上限額は低いため、賃貸併用住宅の規模が制限される可能性があります。

自宅部分を50%以上にする

賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する場合、自宅部分の割合を50%以上に設定しなければなりません。例えば、スルガ銀行の「賃貸併用住宅ローン」では次のように明記されています。

“自己居住部分が50%以上の場合は、住宅ローン商品でのお取扱い、50%未満の場合は、投資用不動産ローン商品でのお取扱いとなります。”

つまり、自宅部分が50%未満だと、金利の高い投資用ローンを組まなければなりません。賃貸併用住宅の50%以上が自宅となるため、その分賃貸部分は減り、収益性が低くなることも考えられます。賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する際には、賃貸部分から家賃収入をどれくらい得たいのか、何年で黒字化を目指すのかなど、事前に収支シミュレーションをおこなうようにしましょう。

サブリース契約を条件にされることがある

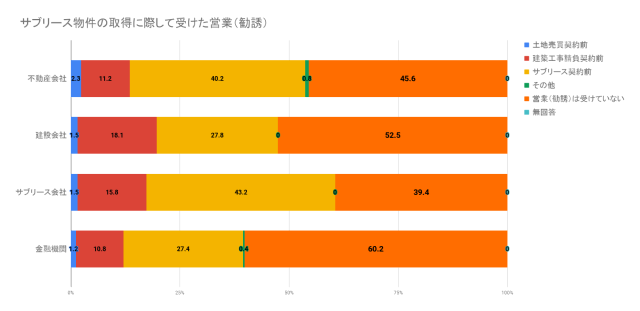

賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する際、サブリース契約を条件にされることがあります。サブリース契約とは、オーナーが所有している物件を、サブリース会社が一括で借り上げ、入居者に転貸するもの。オーナーは契約条件に基づき、一定の家賃収入を得られます。また、管理業務をサブリース会社に委託できるため、オーナーの負担を減らせるメリットも。一方、手数料の支払いや家賃の減額などといったデメリットもあります。

賃貸併用住宅に限ったデータではありませんが、サブリース契約をしているオーナーが、どの段階でサブリース契約の勧誘を受けたかを調査したデータがあります。国土交通省の「賃貸住宅管理業務に関するアンケート調査(家主)」によると、金融機関から営業を受けているオーナーも一定数いることがわかります。

賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する際に、サブリース契約の勧誘を受けた場合は、メリット・デメリットを踏まえ、よく検討しましょう。

団体信用生命保険の加入が求められる

審査に通らない理由でも取り上げたように、賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する際には、一般的に団体信用生命保険の加入が求められます。住宅ローンの残債がなくなるため、家族に経済的な負担が残らない点はメリットです。しかし、相続税における節税の面から見た場合、団信に加入すると節税効果がなくなってしまいます。

まず、相続税の仕組みがどうなっているか、確認しておきましょう。相続税では債務を承継した場合、課税価格から差し引くことができます。例えば、相続税の計算のもととなる課税価格が5,000万円、ローンの残債が2,000万円だった場合。5,000万円から2,000万円を差し引いた3,000万円が課税価格となります。団信に加入すると、ローンの残債がなくなるため、この恩恵が受けられません。

ただし、相続税には基礎控除額が設定されており、この範囲内であれば相続税はかかりません。具体的な式は次のとおりです。

相続税の基礎控除額 = 3,000万円 +(600万円 × 法定相続人の数)

家族に経済的な負担を残さないのか、もしくは相続税を節税するのか、どちらを重視するかをよく考慮して、団信への加入を検討しましょう。

賃貸併用住宅で失敗しないためのポイント

賃貸併用住宅で住宅ローンを利用する場合、自宅部分を50%以上にしなければならないため、賃貸部分が減り、家賃収入が思うように得られない可能性があります。それでは、安定した家賃収入を得られる賃貸併用住宅にするためには、どうすればよいのでしょうか。本章では、賃貸併用住宅で失敗しないためのポイントを解説します。

施工実績があるハウスメーカーに依頼する

賃貸併用住宅を購入する際は、施工実績が豊富なハウスメーカーに依頼しましょう。賃貸併用住宅は、自宅と賃貸部分を兼ね備えた特殊な建物です。建築基準法や消防法など、さまざまな法規制に基づいた設計が求められます。

また、賃貸経営に関する知識やノウハウも必要です。施工実績が豊富であれば、賃貸部分の入居率を高めるために、入居者のニーズに合った間取りを設計できるでしょう。また、これまでの実績をもとに、家賃収入の見込みやローンの返済計画などを盛り込んだ、より詳細な収支シミュレーションも期待できます。インターネット上では、さまざまな施工例を見られるため、一度調べてみるとよいでしょう。

複数のハウスメーカーを比較検討する

賃貸併用住宅を購入する際は、複数のハウスメーカーを比較検討しましょう。ハウスメーカーによって、得意とする間取りは異なります。また、価格やアフターサービスなども大きく異なります。さらに、賃貸併用住宅は、どのように手放すかも重要です。手放す際に資産価値が大きく下がっていれば、負債となってしまう可能性も。「勧誘を受けたから」「他の人に勧められたから」と決めるのではなく、ご自身で主体性を持って検討しましょう。

まとめ

本記事では、賃貸併用住宅を購入する際に、住宅ローンを利用するメリットや投資用ローンと比較した場合のメリットなどを解説しました。住宅ローンは金利が低く、返済期間を長く設定できるため、返済負担を軽減できます。しかし、借入上限額が低く設定されており、自宅部分を50%以上にしなければならないことから、家賃収入で思うような収益を得られない可能性もあります。収益性を確保した賃貸併用住宅を建築するためには、施工実績が豊富で、信頼できるハウスメーカーに依頼することが大切です。複数のハウスメーカーを比較検討し、理想の賃貸併用住宅を建てましょう。

執筆者

民辻伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ