部屋がにおう原因は?においを消す方法とにおいの予防方法を徹底解説!

記事の目次

部屋がにおう原因とは?

部屋がにおう原因は、一つだけとは限りません。次にあげる8つは、主なにおいの原因です。まずはひとつひとつチェックして、においの元を探りましょう。

部屋のにおいの代表的なもの

部屋の気になるにおいの元をリストにしてまとめました。

- 食べ物のにおい

- 排水口のにおい

- 洗濯物のにおい

- ゴミ箱のにおい

- 布製品に染みついたにおい

- カビのにおい

- タバコのにおい

- ペットのにおい

食べ物のにおい

生魚やキムチなどの食材、焼肉やカレー、焼き魚などの調理臭が充満し、部屋ににおいが残る原因となります。買ったことを忘れてしまい、放置していた食糧が腐ってにおう場合もあります。

排水口のにおい

風呂やキッチンなどの水回りには下水管につながる排水溝があり、排水口の回りから腐敗臭や下水のような臭いがすることがあります。キッチンでは、付着した食べカスなどが腐敗臭の原因に。お風呂の場合、排水口に髪の毛が絡まり、絡まった髪の毛に汚れがこびりついて、においや詰まりの原因になります。

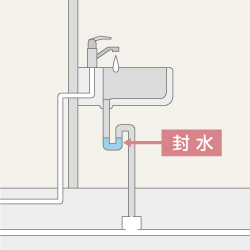

排水口からのにおいは、封水不足が原因となるケースも考えられます。封水とはトイレや洗面台と排水管との接続部にためている水のことで、水をためることで排水管からの臭いや虫の侵入を防いでいます。排水管に汚れや詰まりがあったり、何らかの原因で封水が不足することでにおいが強まります。

洗濯物のにおい

洗濯物のにおいの原因は、部屋干しした洗濯物の生乾き臭、洗わずに溜め込んだ洗濯物の皮脂や汗、体臭などです。

ゴミ箱のにおい

紙やプラスチックゴミそのものはにおいませんが、生ごみを捨てると腐敗が原因のにおい、菌やカビ増殖によってにおいが発生します。また、ペットの糞などをゴミ箱に捨てると、ゴミ箱がにおう原因になります。

布製品に染みついたにおい

カーテンやソファなどの布製品は、においを吸着して蓄積します。調理過程で発生するにおい、ごみ・ヤニ・カビなどの生活臭、汗、脂、体臭などさまざまなにおいが混じり合って、気になる部屋のにおいの原因となります。

カビのにおい

カビは、繁殖するときに老廃物を出し、その老廃物がにおいの原因となります。 高温多湿な場所で繁殖するカビは、湿気があり、換気のされていない場所に発生しやすい傾向があります。見逃しがちなのはエアコンの中。オフシーズンに手入れを怠っていたエアコンを稼働すると、カビくさいにおいが部屋中に吹き出すことがあります。

タバコのにおい

タバコのにおいの主な原因物質は、アンモニアや酢酸、「3-エテニルピリジン」といわれています。3-エテニルピリジンはほこりなどの小さな粒子にくっつき、それを鼻で吸い込むことでタバコ臭を感じます。その他に、タバコには400種類以上のにおいの元となる成分が含まれているといわれています。

ペットのにおい

ペットの種類にもよりますが、体臭や糞尿がにおいの原因になります。とくに尿の成分は、空気に触れることで強いアンモニア臭を放つ物質へと変化し、床や壁など部屋中に染み付きます。

これらのにおいは、原因ごとに消臭・予防方法が異なります。次の章では、部屋の場所ごとに消臭・予防方法をみていきましょう。

においを消す方法と予防策【場所別】

ここからは、においを消す方法と部屋につけないための予防策について場所ごとにご紹介していきます。

キッチン

キッチンは食糧を保存したり、料理をしたり、生ごみが集まる場所。そんな、キッチンならではのにおいがあります。

においの原因

キッチンのにおいの元は、以下のとおりです。

- 魚の生臭さ、肉の特異臭、脂質酸化臭など原料由来のにおい

- 肉などを加熱することにより発生する含硫化合物など調理過程で発生するにおい

- 生ごみの腐敗臭

- 排水口のにおい

カレーなどのスパイスが効いた料理や魚料理をすると、キッチンからしばらくにおいが消えませんよね。また、生ごみや腐ってしまった食品から発生するにおいは強く、放置しておくとゴミ箱やキッチン全体ににおいが充満してしまいます。

対策方法

魚の臭みは、下ごしらえや調理の際に、お酢や清酒などの有機酸を含む調味液を使うと緩和されます。脂質酸化臭を抑えるには、クエン酸が有効。レモンや白麹に含まれるクエン酸が、時間経過とともに増す不快なにおいを和らげてくれます。

生ごみを捨てる際は、腐敗の進行を遅らせるためになるべく水分を取り、すぐに捨てるようにしましょう。ゴミの回収日まで日にちがある際には、生ごみが出るたびに小袋に捨てて縛るとにおいが漏れにくくなります。

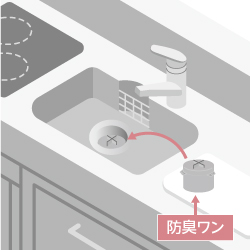

排水溝はマメに掃除し、ゴミ受けの下についた「防臭ワン」に破損がないかチェック。排水の流れが悪いと感じる場合は、油の汚れがこびりついて詰まっている可能性があります。その場合は60度程度のお湯をシンクに溜めて、一気に汚れを洗い流しましょう。

洗面所・浴室

洗面所や浴室は、手や顔、体などを洗う場所。唾液や髪の毛、垢や石鹸カスが絡みこびりつき、雑菌を繁殖させます。

においの原因

洗面所・浴室のにおいの元は、以下のとおりです。

- 排水口に溜まった汚れが放つ雑菌臭

- カビのにおい

また、浴室は湿度の高い場所になるため、掃除や換気をうまくおこなわないとカビや菌の温床になります。特に浴室の換気扇内にはカビが繫殖しやすいので注意しましょう。

対策方法

普段から、排水口にゴミや髪の毛を流さないように予防しましょう。排水口や洗面ボウルはできるだけ清潔に保ちます。もしも髪の毛が詰まってしまった場合は、市販のパイプクリーナーで掃除しましょう。髪の毛にまとわりつく皮脂や垢などは、重曹などアルカリ性の洗剤で掃除します。

浴室内は水切りワイパーとも呼ばれる「スクイージー」で水気をとったり浴室乾燥をすることでカビの発生を防ぎます。

リビング

リビングは家族やペットが集まりくつろぐ場所。さまざまなにおいが集まり複合臭を放ちます。カーテンやソファ、ラグなどの布製品が多く、生活臭がつきやすい場所です。

においの原因

- カーテン、ソファ、ラグなどの布製品に染み付いたにおい

- 汗・体臭・ほこり・カビ・ヤニなどの生活臭

- ペットのにおい

- 芳香剤といやなにおいの混じった複合臭

リビングは人が集まる場所だけに、汗や体臭、タバコのにおいなどの生活臭が溜まりやすいです。カーテンやソファ、ラグなどの布製品はにおい物質が付きやすい性質があり、日々発生するにおいを部屋に溜め込んでしまう原因にもなります。

対策方法

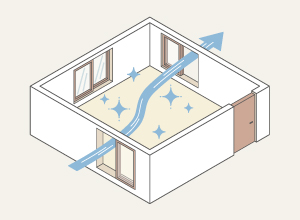

部屋ににおいを溜めないための基本は、「換気」です。リビングは、人の体臭やタバコ臭、ペットのにおいや排泄物のにおいが溜まりやすい場所なので、30分に1回、数分間の目安に換気をおこないましょう。カーテンやラグなど面積の大きい布製品は、洗えるものは洗濯し、洗えないものは専用のクリーナーで掃除をしましょう。

ダイニング

ダイニングは食事をする場所であるため、キッチンと同様に調理臭や料理のにおいが蓄積する場所です。

においの原因

- 調理臭

- 料理のにおい

焼き魚などの調理中に発生するにおい、焼肉や鍋料理、カレーなどのにおいの強い料理を食べたあとは、そのにおいが部屋中に充満して残留しがちです。

対策方法

リビングと同じように定期的に換気してにおいがこもらないようにしましょう。特に調理後や食後のにおいが気になるときは、換気扇を回しながら、外に通じるドアや窓を2カ所以上開け換気しましょう。焼肉などの脂臭が消えない場合は、床や天井、壁などににおい物質が付着していることが考えられます。布巾を重曹水に浸して、固く絞ってから拭くといいでしょう。

トイレ

トイレは日々の排泄をする場所なので、掃除を怠ればにおいの発生源になってしまいます。

においの原因

- 飛び跳ねた尿などのアンモニア臭

- カビ臭

- 下水臭

トイレのにおいの原因は、飛び跳ねた尿などのアンモニア臭、換気扇に蓄積した汚れから発生するカビのにおいや、封水不足による下水臭などが挙げられます。

対策方法

トイレにこもったにおいは、便器まわりの掃除の手が行き届きづらい箇所の汚れが原因となります。日々のお掃除が重要ですが、においが気になったら念入りに掃除をする必要があります。飛び跳ねた尿などのアンモニア臭は、クエン酸の溶液など酸性の洗剤を壁や床にスプレーし、乾いた布で拭き取ってください。換気扇の掃除も忘れずにおこないます。

下水臭は水を流せば解消しますが、水を流しても解消しない場合は排水管の問題が考えられますので、専門業者に相談しましょう。

玄関

玄関は外にもっとも近い場所であるためにおわなそうですが、蒸れた靴や運動したあとの靴が集まる場所ですのでにおいがこもりがちです。

においの原因

- 菌が繁殖した靴

- 靴箱

玄関のにおいの主な原因は、靴のにおいです。1日履いた靴は、足裏から出た汗や皮脂の汚れが雑菌となり、蒸れた靴の中で菌が繁殖して強いにおいを放ちます。とくに、通気性の悪い革靴や冬のブーツなどはにおいの元になりやすいです。

対策方法

毎日同じ靴ばかりを履いていると、靴が乾かず菌が増殖してしまいます。何足かの靴をローテーションして、1日履いた靴は次の日に休ませましょう。そして、脱いだ後の靴には脱臭剤を入れておくと、においの防止になります。十円玉に含まれる銅イオンは雑菌の繁殖を抑えてくれる働きがあるので、脱臭剤の代わりとして使えます。

靴箱もにおいが溜まりやすい場所ですので、脱臭剤を置きましょう。コーヒーの残りカスや重曹にはにおい取りの効果があるので、脱臭剤の代わりに活用してみるのもひとつの手です。

部屋をにおわせない!7つのポイントまとめ

場所別で生じるにおいの原因と、対策方法について解説してきました。ここからは、部屋をにおわせないためのポイントを7つ紹介いたします。

- 換気をする

- まめに掃除をする

- においの原因となるものを溜めこまない

- 空気清浄機を設置する

- カーテンや寝具、ラグを洗う

- 重曹を置く

- 消臭剤や芳香剤、脱臭剤を活用する

換気をする

部屋のにおい対策の基本は「換気」です。においがこもる前に効果的に換気をすれば、においの元となる成分が外に放出され、新しい空気が部屋内に入ってきます。最適な頻度は30分に1回、数分間の換気をおこなってください。窓が複数ある場合は対角線上になるように開け、窓がひとつの場合はドアを開け扇風機やサーキュレーターを窓側に向けましょう。

こまめに掃除をする

においを予防するためには、こまめな掃除も効果的です。先にご紹介した「部屋の気になるにおいの元リスト」を参考にしながら、気になる場所を掃除しましょう。特にトイレやキッチン、お風呂場、洗面台の排水口まわりは汚れやすく、においの原因となりやすいため常に清潔にできるよう心がけましょう。

においの原因となるものを溜めこまない

においの原因になるゴミは、マンションや地域のゴミ出しルールに従ってこまめに捨てましょう。特ににおいの発生源になりやすいペットの排泄物や生ごみなどは、すぐにゴミ出しすることが理想的です。すぐに捨てられない場合は、においが漏れないように小分けの袋に入れてしっかりと縛っておくとよいでしょう。生ごみを減らすには「ディスポーザー」を使用することも有効ですので、下記記事もあわせて確認しておきましょう。

空気清浄機を設置する

空気清浄機は花粉・ハウスダスト・カビといったアレルギー物質のほか、汚れやにおいをすばやく吸引して、きれいな空気を排出してくれます。室内でペットを飼育している人は、排せつ物臭を消臭してくれるタイプを選ぶと、ペットとの暮らしがより快適になります。

カーテンや寝具、ラグを洗う

カーテンやシーツ、ラグなどの繊維にはにおいが付着しやすいので、においが気になる場合は洗濯してきれいにするのもひとつの方法です。枕やクッションなど頭皮が触れる場所は特ににおいやすいため、定期的にカバーを洗濯するとよいでしょう。洗えない布製品は専用のクリーナーが各メーカーから販売されていますので、そちらを使用しきれいにしましょう。

重曹を置く

重曹やコーヒー豆の残りカスなど、身近にあるものを消臭剤として使うことができます。重曹はお掃除アイテムとして注目されていますが、消臭効果にも期待ができます。例えば、においがこもってしまった靴箱などに最適です。靴の棚を掃除することもできますし、ペーパー類に包んだ重曹を靴に入れておけばいやなにおいも除去できます。靴箱に重曹を置いておけば、におい予防もできてしまいます。トイレやクローゼットなど、においがこもりやすい箇所にも試してみてくださいね。

消臭剤や芳香剤、脱臭剤を活用する

消臭剤や脱臭剤、芳香剤などは、場所にあったものを選びましょう。消臭剤は無香料のものを選ぶことで、他のにおいと混じり合っていやなにおいになることを防ぎます。芳香剤は悪臭の不快感を軽減することを目的としたもので、根本的ににおいの元を除去するものではありません。芳香剤を置く際には、先にいやなにおいを除去してから設置したほうがよいでしょう。

まとめ

いかがでしたか?部屋にはにおいの原因となるものがたくさんありました。キッチンや浴室、トイレなどに潜む菌やにおいの元となるものを放置しておくと、不快なにおいに発展してしまいます。部屋が「なんだかにおう……」となる前に、換気やこまめな掃除を心がけて、常に清潔で気持ちのよい空間を保ちましょう。ラグやカーテンなどの布製品のお手入れも定期的におこなうことで、より快適な部屋を維持することができます。この記事を参考に、部屋のにおい予防を徹底しましょう。

物件を探す