クエン酸はどんな汚れに効く?掃除方法と注意点を解説

記事の目次

クエン酸とは?

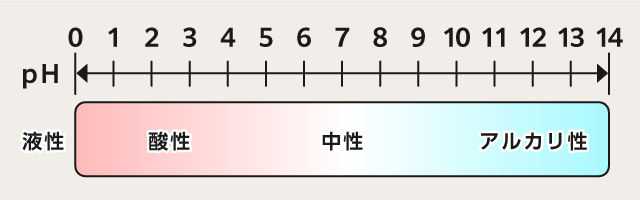

クエン酸は、柑橘類をはじめとした食料などに含まれている、酸っぱい味のもとになっている天然成分です。上記の図にもあるように、液体などの物質の性質は、酸性・中性・アルカリ性の3つに分けることができます。例えば通常の水は中性ですが、クエン酸はpH値1~3とされる、弱酸性に近い酸性の性質を持っているのも特徴です。

なおクエン酸が持つような酸性と、アルカリ性の性質を混ぜると、水のような中性に変化する中和と呼ばれる化学反応が起きます。そしてこの化学反応を応用して汚れを落とすのが、クエン酸を使った掃除方法です。大まかな仕組みとしては、まずはクエン酸の酸性によって、アルカリ性の汚れを中和させます。そうするとアルカリ性の成分が水に溶ける中性となって分解され、汚れがきれいになる効果があります。クエン酸を活用すれば、アルカリ性の汚れをしっかりと落とすお掃除ができます。

重曹とはどう違う?

重曹とは、正式には炭酸水素ナトリウムと呼ばれる、アルカリ性の物質を指します。ちなみに重曹も、海水をはじめとした自然界にも存在する天然成分で、人体にも安全な物質とされています。

そもそも重曹はクエン酸とはまったく異なる成分で、なおかつアルカリ性の性質を持っています。酸性のクエン酸とは正反対の性質となり、重曹で落とせる汚れの種類も大きく変わってきます。前述にもあるように、汚れの成分を中和させることできれいにできます。そのためアルカリ性の重曹では、クエン酸とは反対に、酸性の汚れに効果がある点に違いがあります。

重曹とクエン酸は組み合わせて活用できる

ここまでに見てきたように、クエン酸ではアルカリ性、重曹では酸性の汚れをそれぞれ落とせる効果があります。そこで自宅でのお掃除の際には、クエン酸と重曹のどちらも使うことで、あらゆる汚れを落とすことが可能。汚れの場所や種類などに合わせて、クエン酸と重曹を使い分けることで、家中をピカピカにできて大掃除などにもおすすめです。

クエン酸で落とせる汚れやニオイ

先ほども出てきたように、クエン酸はアルカリ性の汚れを落とすのに適しています。具体的に、一般的な住居で見られやすいアルカリ性の汚れとしては、次のような例があります。

- 水垢

- 石けん汚れ

- 尿石やトイレの黄ばみ・アンモニア臭

- 生ごみのニオイ

水道水や石けんには、アルカリ性のミネラル成分が含まれることから、酸性のクエン酸で中和させることで汚れが落ちやすくなります。また尿に含まれるアンモニアもアルカリ性なので、特にトイレの黄ばみなどの汚れには、酸性のクエン酸が効きやすいでしょう。なお生ごみのニオイは、おもに魚や肉などの腐敗臭がする場合にアルカリ性の成分が原因となるので、クエン酸による消臭効果が見込めます。ちなみに生ごみから腐卵臭や下水のようなニオイがする時には、食材の酸化(酸性)が原因のため、アルカリ性の重曹を使うのが効果的です。

クエン酸では落とせない汚れ

クエン酸には、同じ酸性の汚れに対する効果は基本的にほぼありません。具体的には、以下のような汚れは酸性となり、いくらクエン酸を使ってもなかなかきれいにはならないので注意しましょう。

- 油汚れ

- 皮脂汚れ

基本的に油や皮脂は、空気中の酸素・光・熱などによって酸化して酸性になります。そのため油や皮脂による汚れは、クエン酸ではなく、アルカリ性の重曹を使うのが効果的です。ちなみに石けんや水も、皮脂が混ざってしまうと酸化するので、クエン酸ではなかなか汚れが落ちない場合もあります。浴室の黒くなった石けん垢や湯垢は、皮脂が混じった酸性となるため、クエン酸ではなく重曹を使用するのがおすすめです。

クエン酸掃除が適した場所

ではここからは実際に家のなかで、クエン酸を使った掃除がおすすめできる場所や、汚れの落とし方のコツなどをご紹介していきます。

キッチン

キッチンでは、おもに水垢がこびり付きやすい、シンク周りをクエン酸で掃除します。なおキッチンでのクエン酸を使った掃除の手順は、大まかには以下のとおりです。

- STEP 1シンクや蛇口など水垢が目立つ部分に、水で溶いたクエン酸スプレーをまんべんなく噴射

- STEP 2スポンジや雑巾などでこすって汚れを拭き取り

- STEP 3乾いた雑巾などで乾拭きをして、きれいに仕上げ

さらにまな板・三角コーナー・グリルなど、魚のような生臭いニオイがする部分があれば、上記のようにクエン酸を振りかけて拭き取るようにしましょう。また排水口のぬめりなどが気になる時には、クエン酸+重曹をかけると化学反応でガスが発生し、汚れを浮かして落とすことが可能です。

お風呂

お風呂では、床・鏡・蛇口・シャワーヘッド・洗面器・椅子など、さまざまな部分に水垢が溜まります。基本的には、キッチンのシンクと同じような掃除方法ですが、お風呂では皮脂汚れもある点には注意が必要。次のような流れで進めていくのがおすすめです。

- STEP 1浴槽内以外で水垢が付着した場所に、水で溶いたクエン酸スプレーをまんべんなく噴射

- STEP 2スポンジや雑巾などでこすって汚れを拭き取り、特にしつこい水垢には再度クエン酸をかけてラップなどで一時的にパック

- STEP 3黒ずんだ石けん垢や浴槽内の湯垢は、水で溶いた重曹をかけてこすって汚れを拭き取り

- STEP 4乾いた雑巾などで乾拭きをして、きれいに仕上げ

上記にもあるように、黒ずんだ石けんや湯垢は皮脂汚れなので、クエン酸ではなく重曹を使います。またキッチンのシンクと同様に、排水口の汚れが溜まっている時には、クエン酸+重曹できれいに洗い落とします。

トイレ

トイレは便器だけでなく、床や壁にも飛び散っていることが少なくありません。クエン酸には、アンモニア臭のニオイを消す効果もあるので、消臭のためにもしっかりとトイレ全体の汚れを落とすようにしましょう。なおトイレでは、次のような流れで掃除していくのがおすすめです。

- STEP 1便座の表裏・便器の内側・便器のふたに、水で溶いたクエン酸スプレーをまんべんなく噴射

- STEP 2しつこい尿石のこびり付きには、クエン酸をかけてラップなどでパック

- STEP 3雑巾などで汚れをこすってふき取り

- STEP 4床や壁などの全体に、水で溶いたクエン酸をスプレーし、10分ほど放置

- STEP 5水で濡らして固くしぼった雑巾を使い、全体を拭いてきれいに仕上げ

家電

特に水を使用する家電は、垢が溜まって汚れやすいので、クエン酸を使ってきれいにお手入れするのがおすすめです。なおクエン酸での掃除が適している家電には、次のようなものがあります。

-

電気ケトル・ポット

満杯の水とクエン酸の粉末(大さじ1杯が目安)を入れてお湯を沸かし、1時間ほど放置したあと、水できれいになるまですすぎ洗いをして完了。

-

冷蔵庫内の製氷機

クエン酸を入れた水を使って製氷。氷ができたら取り出して、タンクをきれいに水ですすぎ洗いをして完了。

-

加湿器

各パーツに分けてホコリやゴミを取り、クエン酸の粉末を入れたぬるま湯につけ置き(1リットルの水+クエン酸大さじ1杯/1時間程度が目安)。汚れを雑巾などでこすり取ってすすぎ洗いをしたら、水気を拭いて乾燥。

-

電子レンジ

耐熱容器に、クエン酸を溶かした水(クエン酸大さじ1杯+水1カップが目安)を入れて、5分程度加熱。15分ほど扉を閉めたまま放置したあと、内部の水滴を吸い取りつつ、雑巾などで汚れをこすって拭き上げたら完了。

クエン酸はどこで買える?

掃除に使えるクエン酸は、スーパー・ドラッグストア・ホームセンターなどの量販店や、インターネット通販でも購入可能です。店頭で買う際には、掃除用品や台所洗剤などのコーナーで販売している場合が多く見られます。

ちなみに掃除用のクエン酸は、粉末もしくはスプレーで売っているのが一般的です。元からスプレーになっているタイプなら、すぐにでもそのまま使用しやすく便利なのが利点。また粉末タイプだと水に溶かして自前でクエン酸スプレーを作る必要はありますが、しつこい汚れにも効く濃度の高いペーストなど、柔軟に活用しやすいメリットがあります。どちらが使いやすそうなのか、あらかじめ検討して選んでみるのがおすすめです。

クエン酸掃除をする時の注意点

クエン酸は比較的安全な成分ではありますが、化学反応を引き起こす成分でもあり、使用方法には十分な注意が必要。場合によっては有害になりかねないケースもあるので、クエン酸を使う時には、次のようなことに気を付けましょう。

塩素系の薬剤と混ぜない

塩素系洗剤・薬剤とクエン酸を混ぜてしまうと、有毒とされる塩素ガスが発生してしまい、人体に重大な悪影響をおよぼす危険があります。塩素ガスを吸い込んでしまうと、重篤な症状を引き起こすリスクがあるので、それぞれが絶対に混ざらないように要注意。ちなみに塩素系洗剤・薬剤の例としては、漂白剤・カビ取り剤・排水口クリーナーなどが挙げられます。これらの洗浄グッズを使う際には、クエン酸との併用は必ず避けるように気を付けましょう。

使う素材に気を付ける

部屋の内装や設備に使われている素材によっては、酸性との相性が悪く、クエン酸の使用によって劣化してしまうケースがあります。なかでも次のような材質は、クエン酸で傷んでしまうため、掃除の際には使わないように注意しましょう。

- 大理石などの石材

- コンクリート

- 鉄などの金属

石材にクエン酸を使用すると表面の質感が悪くなったり、また金属類ではサビが付いたりする可能性があります。コンクリートの場合は、クエン酸によって耐久性が落ちてしまう恐れがあるため、いずれにしても掃除で使用するのは避けたほうが無難です。

濃度が高い場合はゴム手袋を付ける

強すぎる酸性に触れていると、皮膚が荒れてしまうケースもあります。例えば汚れの強い場所に、濃度の高いクエン酸ペーストなどを使用する時には、ゴム手袋を付けておくのが安全。また肌が弱い場合には、あまり濃度が高くないとしても、ゴム手袋をしておいたほうが皮膚を保護できて安心です。

長時間つけ置きしない

例えば浴室のアイテムや家電のパーツなど、つけ置きして汚れを落とす場合もありますが、あまりに長時間放置するのは避けるようにしましょう。長時間のつけ置きは、クエン酸の酸性によって、素材が焼けて劣化してしまう可能性があります。もしつけ置きするなら、1時間~2時間程度が目安です。つけ置きしたのを忘れて、放置しないように注意しましょう。

クエン酸水は早めに使い切る

クエン酸水を自作した場合には、なるべく2週間~3週間を目安に使い切るのがベストです。長期間そのままにしておくと、カビや雑菌が繁殖してしまい、最終的には使い物にならなくなってしまう可能性があります。使わないまま残しておいても、結局は捨てることになりかねないので、できるだけ適量で作っておくのがよいでしょう。

まとめ

最後に、クエン酸を使った掃除方法のポイントについて、Q&A方式で簡単にまとめていきます。

クエン酸で落とせる汚れは?

クエン酸では、おもにアルカリ性の汚れを落とすことができます。クエン酸で落ちやすい汚れの例としては、水や石けんの垢・トイレの尿石や黄ばみなど。またクエン酸には消臭効果もあり、トイレのアンモニア臭や、魚が腐ったような生ごみ臭などを消す効果もあります。

クエン酸で落とせない汚れは?

クエン酸では、基本的には酸性の汚れはなかなか落とせません。具体例としては油や皮脂など、酸化してしまう汚れには、あまり効果がないので要注意です。

クエン酸掃除の注意点は?

クエン酸は天然成分のため基本的には安全ですが、使い方によっては危険が生じるケースもあります。例えば塩素系の薬剤との併用による有毒ガスの発生や、酸性濃度にともなう肌荒れなど、人体に影響するケースもあるため十分な注意が必要。また材質との相性や使用時間次第では、その素材が傷んでしまうことも。より適切な使い方ができるように気を付けましょう。

いかがでしたか?クエン酸は、特に水垢・石けん跡・アンモニア系の汚れを落とすのに強く、自宅内のさまざまな場所の掃除に役立ちます。なおかつクエン酸と正反対の性質を持つ、重曹と組み合わせながら使うことで、より幅広い汚れを落とすことも可能です。また、クエン酸は天然成分なので、比較的安全に使いやすいメリットもあります。自宅内のしつこい汚れでお困りの時など、ぜひ本記事を参考に、クエン酸を活用しながらお掃除してみてください!

物件を探す