土地探しのコツとは?基礎知識や選ぶ際に押さえておきたいポイントを解説

また、不動産の取引にはたくさんの専門用語が出てくることから、土地探しに悩みや不安はつきものです。 ただ、家づくりのスタートとなる土地探しの段階から土地探しのコツをつかんでおけば土地探しで失敗することはありません。

理想通りの家が建てられる土地探しのコツを見ていきましょう。

記事の目次

土地探しを始める前に知っておきたいこと

理想通りの家を建てたり、予算オーバーになったりしないためには、土地探しの段階から注意することがたくさんあります。また、土地によってはそもそも家が建てられない土地や家を建てるうえでいろいろな制限を受けてしまう土地、自然災害が起きやすい土地もありますので、ここでは土地の基本的なことから覚えておきましょう。

市街化区域と市街化調整区域

総合的に整備が進められる都市計画区域内には、すでに市街地を形成している場所やおおむね10年以内に優先的かつ計画的に市街化を図るべき場所とされる「市街化区域」と、市街化を抑制すべき区域の「市街化調整区域」の2つの区域に分かれています。

市街化調整区域には家が建てられない土地や、家を建てるためにはいろいろな条件を満たさなければならない土地など、家を建てることが困難な場所が多いため、市街化調整区域の土地を選ぶときは自分たちが家を建てられる土地かどうかしっかり確認することが大切です。

土地の用途地域

市街化区域に定められているのが用途地域。用途地域は①住居系、②商業系、③工業系の3つに分かれ全部で13種類ありますが、ここでは①住居系の8つの用途地域について説明します。

| 住居系用途地域 | 説明 |

|---|---|

| 第一種低層住居専用地域 | 低層住宅の良好な環境を守るための地域 |

| 第二種低層住居専用地域 | 主に低層住宅の良好な環境を守るための地域 |

| 田園住居地域 | 農業の増進を図りつつ、これと調和した低層住宅の良好な環境を守るための地域 |

| 第一種中高層住居専用地域 | 中高層住宅の良好な環境を守るための地域 |

| 第二種中高層住居専用地域 | 主に中高層住宅の良好な環境を守るための地域 |

| 第一種住居地域 | 住居の環境を守るための地域 |

| 第二種住居地域 | 主に住居の環境を守るための地域 |

| 準住居地域 | 道路の沿道において業務の利便を図りつつ、これと調和した住居の環境を守るための地域 |

※各用途地域の詳細は「アットホーム 不動産用語集 」でもご覧いただけます

建ぺい率と容積率

家を建てるときは、敷地内に一定の空地を設けて日照や通風を確保したり、火災時の延焼を防いだりする必要があります。そのため土地の平面的な利用を制限する「建ぺい率」と、土地の立体的な利用を制限して人口をコントロールしたり道路や公園、下水道等のインフラに与える負荷をコントロールしたりするための「容積率」といった制限があります。

建ぺい率

建ぺい率は、建築面積の敷地面積に対する割合のことです。

敷地面積が100平方メートルで建ぺい率が50%の場合、建築面積の限度は50平方メートルまで。

緩和措置の一例として、特定行政庁が指定する角地等の場合、10%プラスされます。

容積率

容積率は、建築物の延べ面積の敷地面積に対する割合のことです。

敷地面積が100平方メートルの場合で容積率が100%の場合、延床面積の限度は100平方メートルまで。

緩和措置の一例として、建物と一体化したような自動車車庫は建築物の延床面積の1/5までは延床面積には算入されません。

建築制限

建物を建てる時には、道路への採光や北側の敷地への日照を確保したり、災害や火災時の避難・救助経路を確保したり、火災時の近隣の建物への延焼を防ぐためにさまざまなルールがあります。ルールを守ることで街全体の機能や環境が確保されるからです。

高さ制限

建物の高さの制限については、具体的な高さの限度や一定の範囲内でしか建物が建てられない斜線制限など、いくつかの種類があります。

絶対高さ制限

第一種・第二種低層住居専用地域又は田園住居地域内では、10mまたは12mのうち、当該地域で定められた高さの限度が設けられています。

斜線制限

※すべての用途地域で適用

※第一種・第二種低層住居専用地域及び田園住居地域においては、建築物の絶対高さ制限があることから適用されない

※第一種・第二種低層住居専用地域もしくは田園住居地域又は第一種・第二種中高層住居専用地域でのみ適用される

道路制限(接道義務)

災害や火災時の避難、緊急車輛の通行や救助経路を確保するため、建築物と道路との関係に関する制限のうち、代表的な制限として「接道義務」があげられます。

したがって、2m以上道路に接していない土地は、原則、建物を建てることができない土地ということになりますので、細長い路地上部分がある土地を選ぶときはとくに注意しておきましょう。

防火のための建築制限

建物の屋根や外壁を燃えづらい材料にして火災の発生や火災時の延焼を抑えるための防火上の制限として、「防火地域」と「準防火地域」といった区域があります。

その他の建築制限

その他の建築制限には、用途地域ごとに建築可能な建物を制限する「用途制限」や隣地へ長時間日影を落とさないようにするための「日影による中高層建築物の高さ制限」、など、さまざまな制限があります。

土地探しをはじめる前に決めておくこと

理想通りの家を建てるための土地探しは、家族の成長や暮らし・人数の変化等をあらかじめ想像しておくことが大切です。こんなことならもう少し広い土地を買っておけばよかったとか、こんなに大きい家は必要なかったなど、あとになって気がついても後戻りは難しいのです。

現在だけでなく「これからの暮らし」をイメージしておく

子どもの成長や両親との同居など、現在の状況が未来永劫続くとは限りません。

今は広い庭のあるこの土地が最善と思えても、将来に渡り最善な土地とは限りません。家族だけでなく自分自身の暮らし方や生活スタイルも時間の経過とともに変わってしまうものですから、長い時間軸で将来の暮らしをイメージしておきましょう。

エリアと予算の見当をつけておく

自分や家族の生活基盤となるエリアの選択は、土地探しの上でもっとも重要な要素になります。同時に予算には上限があるはずですから、エリアと予算はじっくりと見当をつけておくことが大切です。

土地を探すコツを知ろう

自分たちにあった土地を探すためには幾つかの方法があります。自宅に居ながら土地を探すこともできますが、いろんな人に相談することや希望エリアの周辺に足を運んでみることも大切です。

不動産情報サイトで探す

自宅に居ながら土地を探す方法の代表的なものが、物件情報が掲載されている「不動産情報サイト アットホーム」など不動産情報ポータルサイトの閲覧です。希望のエリアや希望の予算、大きさなどを入力して効率よく土地を探すことができます。

現地に足を運ぶ

候補になりそうな土地を見つけたら実際に現地まで足を運んで、周辺環境や交通の利便、学校や公共施設等を確認してみましょう。

また、希望のエリアに足を運んでみると、不動産情報ポータルサイトには掲載されていない土地が見つかることや、建物が取り壊され整地中でこれから販売がはじまりそうな土地が見つかったりする場合もあります。

不動産会社に相談する

近くの不動産会社に行って土地を紹介してもらうのもいいでしょう。最近売出されたばかりの土地だけでなく、これから売出される予定の土地を教えてくれる場合もあります。

ハウスメーカーや建設会社などに相談する

理想通りの家を建てるために、検討しているハウスメーカーや建設会社、工務店等でも土地を紹介してくれることがあります。土地の紹介と同時に、その土地上に建てられる家の間取りの提案や見積もりまで出してもらえると、より具体的に検討することができるでしょう。

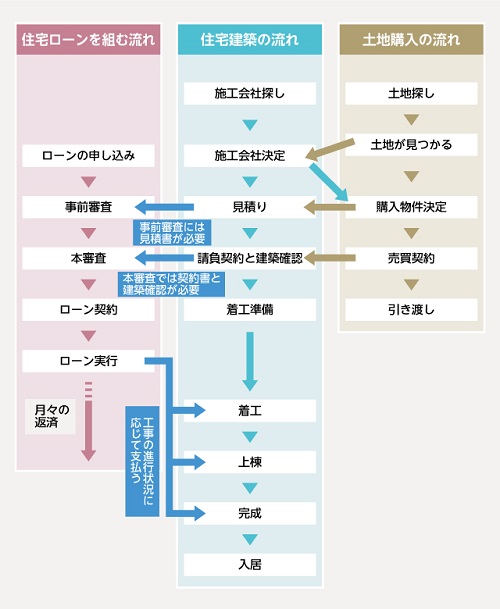

土地探しから購入までの流れ

理想通りの家を建てるためには、土地探しと家づくりと資金計画の3つを同時に進める必要があります。なぜなら、土地を契約する前にその土地上で理想通りの家ができるかどうか、ハウスメーカーや建設会社と間取りや建築費などを含めた打合せを平行しておこなう必要があるからです。

また、土地代と建物の建築費と諸費用も含めた合計金額に対して、充当する自己資金や住宅ローンの借入額を決めながら、金融機関に融資の申込を行うなど平行して資金計画も検討しなければならないのです。

土地を選ぶコツを知ろう

いい土地を選ぶためには、いくつかのコツがあります。

目に見える土地の形状や大きさだけでなく、目では見えない地盤の強弱やライフラインの整備状況、災害リスクまであらかじめチェックしておけば、土地選びで失敗することはありません。

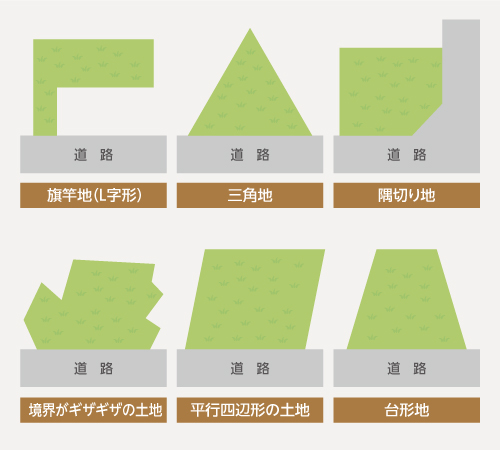

形状をチェックする

土地の形状は、その土地上に建てる建物に大きな影響を与えます。また、道路と敷地の間や敷地と隣地との間に高低差がある土地は、日照や通風以外にも生活環境や資金面に影響を与えることもありますので、その特徴をよく理解しておきましょう。

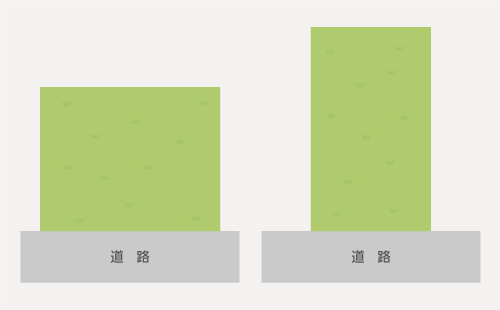

整形地

一定程度の大きさがあれば間取りの自由度は高くなりますが、狭い土地の場合には各階で確保できる面積も小さくなることから、3階建て以上の家を検討する必要があるかもしれません。整形地は一般的に敷地を有効利用しやすい土地です。

不整形地

一定程度の大きさがあっても、間取りの自由度は高くない場合があります。狭い土地の場合には、家の形を土地の形に合わせるようになり、建築費が割高になるかもしれません。駐車スペースがうまく確保できなかったり、無駄なスペースが生まれてしまったりすることもあります。

高低差

敷地と道路との間に高低差がある場合は、比較的高い場所に位置することで眺望や採光に優れているメリットがあります。しかし、駐車スペースの確保が難しくなるときや土地の有効活用を考えて地下車庫を設けるなど、多額の費用が必要になることも。また、道路から玄関までのアプローチが長くなる傾向が強いため、アプローチ部分にかなりのスペースが費やされてしまうときがあります。

家自体をバリアフリーで建築しても、道路から玄関までのアプローチ部分がバリアフリーになっていないと、万が一の際には住めない家になってしまうでしょう。

さらに、道路と敷地に高低差がある土地で土留めなどの擁壁が必要になるときは、高額な土留め費用が発生する場合があります。

また、敷地と隣地との間に北側に向かって下がっていく逆ひな壇のような高低差がある場合は、日照が十分確保できないことや湿気が溜まりやすいこともありえます。

相場よりも価格が安い傾向にありますが、土地の費用だけでなく長期的な視点で総合的に判断する必要があります。

区画をチェックする

土地が街区の角地なのか角地以外なのかで、同じような大きさの土地でも土地価格だけでなく日照や通風など、生活環境はずいぶん異なります。

角地とそのメリット

角地は交差する道路が敷地の二面以上に面していることから、日照や通風に優れた土地のため角地以外の土地と比べ土地価格は高めになります。駐車スペースや玄関位置が自由に選びやすくなるため、間取りの自由度が高くなります。道路に面している長さがあることから、外構工事費用が余計にかかる場合もあります。

角地以外の土地とそのメリット

敷地の一面しか道路に面していない土地は、その道路が東西南北どの方角に位置しているかで、日照や通風に大きな違いがあります。駐車スペースや玄関位置が道路側に面することとなり、間取りの自由度はそれほど高くありませんが、角地に比べ日照や通風といった環境面は劣るものの土地価格は角地に比べ安めになります。

なお、土地の形状が旗竿のように見えることから旗竿地と呼ばれる路地上敷地は、駐車スペースや玄関位置がほぼ特定されてしまうことや、敷地の周りを建物で囲まれてしまったりすることからプライバシーが確保しづらい土地になることがあります。

地盤をチェックする

敷地周辺の道路に陥没が見られたり、付近の敷地のブロック塀等にひび割れが見られたりするときは、その敷地周辺は軟弱地盤である可能性がありますので、土地を見に行ったときは、付近の敷地や周辺の道路等の状態もしっかり確認しましょう。

また、GEODASの「地形で見る軟弱地盤マップ」で土地周辺の地盤環境が分かる場合があります。

参考:GEODAS「地形で見る軟弱地盤マップ 」

地盤が軟弱なときは、建物を建てる前に地盤の補強工事が必要になります。

地盤調査とは

土地上に建てる建物を十分に支えられる地面の強さ(地耐力)があるかどうかや、土質から液状化の危険度等を調べる調査のことを「地盤調査」といいます。

地盤調査の方法や費用についてはこちらの記事もあわせてご覧ください。

地盤改良とは

軟弱地盤上に建つ建物をしっかり支えるために、地面の表層に近い部分を固めたり、地中の深い部分まで柱状の杭を打ち込んだりして、建物の不動沈下や圧密沈下を防ぐための工事を「地盤改良工事」といいます。

地盤改良工事が必要なタイミングや費用についてはこちらの記事もご覧ください。

ライフラインの整備状況をチェックする

土地の値段が安くても、いざ家を建てようとしたときに余計な費用がかかってしまう土地ですと、資金計画が狂ってしまいます。あとから余計な費用がかかってしまいそうなライフラインの整備状況は、土地を決める前に必ず確認しておきたいポイントです。

上水道

土地に上水道が引き込まれていない場合、あらたに上水道を引き込まなければなりません。また、上水道が引き込まれている場合でも、より大きな口径で上水道を引き込み直さなければならない場合もあります。あらたに上水道を引き込むための引込費用は多額になることがありますので、しっかり確認しておきましょう。

下水道

上水道同様、土地に下水道が引き込まれていない場合、新たに下水道を引き込まなければなりません。下水道を引込み公共下水道として排水が可能なときもあれば、公共下水道がまだ整備されていない土地の場合、排水には浄化槽の設置が必要になる場合もあります。排水施設の整備状況や排水方法により、整備費用はずいぶん異なりますので、上水道同様、しっかり確認しておきましょう。

ガス

都市ガスが整備されているかどうかで、ガス施設の整備費用にも差が出ます。都市ガスが整備されていないときはプロパンガスを利用することになりますので、ガス料金が都市ガスよりも高めのプロパンガスは日常のランニングコストにも影響を与えることになります。

災害面での危険性があるかチェックする

集中豪雨等による土砂災害や河川の氾濫による浸水被害、地震による液状化など、自然災害の急増による建物被害が近年、増加傾向にあります。これらの自然災害は過去に被害を受けたことがなかった地域にも拡大しているため、自然災害に対する十分な備えが必要です。

自然災害による身のまわりの災害リスクは、都道府県や市区町村が発行しているハザードマップや浸水履歴、ハザードマップポータルサイト等で確認できます。

まとめ

大きさや値段が同じような土地だったとしても、その土地上に建てられる家の間取りはずいぶん異なりますし、住みはじめた後の日照や通風といった生活環境にもかなり違いがあります。

また、値段は多少高くても家を建てる時には余計な費用がかからない土地もあれば、値段が安い代わりに家を建てる時に余計な費用がかかってしまう土地もあります。

そして、自分自身だけでなく家族の暮らし方や家族構成は時間の経過とともに変化してしまうため、自分たちにとって最適な土地と思えても将来は最適な土地ではなくなってしまう場合もあります。

今回ご紹介した土地探しのコツを抑えながら長期的な視点も忘れることなく、将来にわたって最適な土地探しができるといいですね。