登記事項証明書とは?登記簿謄本との違いや見方、取得方法を詳しく解説!

登記とはどこで何をすることを指すのか、登記事項証明書や登記簿謄本とはどのような書類で、どこで取得できるのか、よくご存じない方も多いのではないでしょうか。

そこで、登記や登記事項証明書の基本的な知識や取得方法、具体的な内容や見方を解説していきます。

記事の目次

そもそも不動産の「登記」とは

不動産の登記とは、大切な財産である不動産(土地や建物のこと)の所有者情報を、法務局の登記官が不動産登記法の法律の規定に沿って判断したうえで、コンピューターに記録することです。

不動産登記では、不動産の所在地や地番、面積(地積や床面積)、現況(宅地や農地、住宅や店舗)など人の目で見える事項や、所有権や抵当権など目では見えない権利関係を登記できます。

所有権の登記とは、所有者の住所、氏名、持分、取得原因や日付を記録することを指します。

登記事項証明書とは

登記事項証明書とは、不動産、会社、成年後見制度など、法律で登記をすることが定められている事項の全部もしくは一部を証明する書類のことです。

会社の登記事項証明書や不動産の登記事項証明書は、不動産の所有者や会社の社員でなくても、法務局で請求すれば誰でも取得できます。ただし、成年後見の登記事項証明書は、請求できる者に一定の制限があります。

不動産の登記事項証明書とは

登記の情報は、法務局でデジタルデータとして保管されています。

一つの土地、建物ごとに登記記録が作成され、管理されており、そのデータを公的な証明として紙に印刷されたものを登記事項証明書といいます。

登記事項証明書と登記簿謄本の違い

以前の登記手続きは、「登記簿」と呼ばれる紙に記載され、紙の状態で法務局が管理していました。登記簿をコピーし、登記官によって押印し証明されたものが「登記簿謄本」(略して謄本)と呼ばれていました。

登記簿がデータ化され、コンピューター管理されるようになってからは「登記事項証明書」という名称に変わっています。現在も昔の名残で、登記事項証明書のことを「謄本」と呼ぶことがあります。

登記事項証明書(登記簿謄本)の種類

不動産の登記事項証明書の種類には、全部事項証明書・現在事項証明書・一部事項証明書・所有者事項証明書・閉鎖事項証明書があります。

会社の登記事項証明書も全部事項証明書・一部事項証明書・代表者事項証明書があり、用途によって使い分けます。

ここでは不動産の登記事項証明書について、それぞれ詳しく説明していきます。

全部事項証明書

全部事項証明書は、不動産の所在や権利関係を証明する書類です。

全部事項証明書には、不動産を特定する情報のほか、現在および過去の履歴(所有権の移転、抵当権の設定・抹消など)がすべて記載されています。

全部事項証明書については、こちらの記事でも詳しく解説しているので、参考にしてみてくださいね。

現在事項証明書

現在事項証明書とは、「現に効力を有する登記事項」が記載される証明書です。

過去の所有者や、すでに抹消された古い抵当権などは記載されません。過去の情報が記載されていないため、見やすいのが特徴です。ただし、以前の所有者の変遷や差押を受けたことがある履歴を確認できません。不動産を購入しようとしている場合は、全部事項証明書を取得したほうがいいでしょう。

一部事項証明書(何区何番事項証明書)

一つの土地を複数の所有者が共有している場合、一部事項証明書を取得することがあります。古い分譲マンションなどの登記に多く見られます。

例として、山田太郎さんが所有するマンションの敷地の登記事項証明書が必要なケースを見てみましょう。

全部事項証明書を発行した場合、山田太郎さん以外の所有者の登記記録も記載されてしまいます。「共有者山田太郎さんに関する部分」と特定して一部事項証明書を請求すれば、山田太郎さんの登記記録だけが記載された証明書を発行できます。

閉鎖事項証明書

閉鎖事項証明書は、現在の全部事項証明書に記載されていない過去の登記記録を調べる必要がある場合に取得します。

例えば、2つ以上の土地を1つの土地にする手続き(合筆登記)をすると、存続しない地番の登記事項証明書が閉鎖されます。また、取り壊した建物の滅失登記をおこなった場合も、その建物の登記事項証明書が閉鎖されます。

そのほか、登記事項証明書の枚数が多いのに、現に効力を有する登記事項が少ないと、新しい登記事項証明書に移記されることがあります。その場合も、古い登記事項証明書は閉鎖されます。

これらの理由により、閉鎖された登記事項証明書に記載されていた情報を取得したい場合は、閉鎖事項証明書を取得することで、過去の記録を見ることができます。

所有者事項証明書

所有者事項証明書とは、不動産の所在、地番や家屋番号、地積や床面積と所有者の住所・氏名・持分だけが記載される証明書です。抵当権の記載はされません。

登記事項要約書

登記事項要約書は、現在有効な登記記録がまとめられた書類です。登記原因や日付などが省略されています。所有者以外の登記記録も記載されていますが、登記事項証明書と比較すると、簡単な内容です。

登記事項要約書は、あくまで現在の情報を確認するための書類です。登記事項証明書のように公印が押されていないため、公的な証明書としては利用できません。

なお、登記事項証明書は、どこの法務局でも請求可能ですが、登記事項要約書は管轄法務局でないと取得できません。

登記事項証明書(登記簿謄本)が必要になる場面

不動産の登記事項証明書が必要になる場面はたくさんあります。勤め先で住宅手当をもらう際や、不動産取得税の軽減を受ける時にも必要です。農地を取得した時には、農業委員会に提出することもあります。

ここでは、不動産の登記事項証明書の使い道としてよく使われる場面を紹介します。

不動産取引をする時

不動産の売買をおこなう時には、事前にその不動産の権利関係や登記記録を確認するために、登記事項証明書を取得します。

取引直前に登記事項証明書を取得して、差押の登記や抵当権などの登記申請中(俗に事件中といいます)になっていないかを確認しましょう。登記の専門家である司法書士は、この作業を取引ごとにおこなっています。

不動産購入時の住宅ローンの審査を受ける時

不動産購入時に銀行の住宅ローンの借り入れをおこなう場合、銀行による審査があります。住宅ローンの審査は、申し込む方の年齢や勤続年数、返済負担率、不動産の担保評価などが審査の対象となるので、不動産の担保評価を確認する際に、登記事項証明書が求められます。

住宅ローン控除の確定申告をする時

一定の要件を満たしたマイホームを購入した時には、税金面の特典がある住宅ローン控除(住宅借入金等特別控除)を適用できます。会社員であれば、マイホームを購入し、引越しをした年の翌年に、個人事業主であれば2年目以降も確定申告をおこなわなければなりません。

住宅ローン控除を受ける場合、確定申告の際に税務署に提出する添付書類として、不動産の登記事項証明書が必要になります。

登記事項証明書(登記簿謄本)の取得方法

登記事項証明書を取得するには、3つの方法があります。

請求対象の土地や建物を管轄する法務局(管轄法務局と呼ぶ)または最寄りの法務局に、必要な事項を記載した請求書を提出する方法と、法務局に郵送する方法、オンライン請求する方法です。

具体的な取得方法について、詳しく説明していきます。

取得方法

| 取得方法 | 費用 | |

|---|---|---|

| 窓口 | 管轄法務局または最寄りの法務局の窓口に請求書を提出する もしくは証明書発行請求機に入力して請求する |

手数料600円 |

| 郵送 | 請求書を管轄法務局または最寄りの法務局に郵送する | 手数料600円 +返信封筒用の切手代 |

| オンライン | オンラインで請求された登記事項証明書を、指定された法務局の窓口で受け取るまたは指定の送付先へ送付する方法のいずれかを選択する | 窓口で受け取る場合:480円 郵送で受け取る場合:500円 |

以前は、登記簿謄本を請求するには、法務局の営業時間に管轄法務局まで取りに行く必要がありました。登記記録がデータ化された現在は、法務局の管轄外の登記事項証明書も、全国の法務局で取得できるようになりました。また、オンライン請求は全国の法務局を指定できるため、必要に応じて法務局を選択するとよいでしょう。

例えば、東京に単身赴任している時に、九州にある自宅の登記事項証明書が、会社の本社(仮に北海道とします)で急に必要になったとしましょう。

一見面倒そうな手続きですが、オンラインで完結させることができます。「登記・供託オンライン申請システム」より、九州にある自宅の登記事項証明書をオンラインで請求します。送付先を本社にすることで、法務局に行かずに登記事項証明書を本社に届けることが可能です。

※登記・供託オンライン申請システムの利用可能時間は、次のとおりとなっていますので、ご注意ください。

月曜日~金曜日(国民の祝日・休日、12月29日から1月3日までの年末年始を除く。)の8時30分~午後9時

※一部、改製不適合物件と呼ばれる登記簿があり、この場合、管轄法務局へ出向くか郵送により、登記簿謄本を請求する必要があります。

改製不適合物件とは・・・ある事情により登記簿をコンピューター化できず、従来の紙の登記簿で管理されている不動産をいいます。共有者の共有持分が合計して100%にならないケースが挙げられます。

出典:登記・供託オンライン申請システム

取得する際に必要な準備

登記事項証明書を取得する際に必要な準備は、以下のとおりです。

-

管轄登記所を確認する

窓口や郵送にて取得する場合は、法務局のホームページでどこに法務局があるかを確認します。 -

地番を確認する

住居表示の住所地番と不動産の地番に相違がないかを権利証や登記識別情報通知、固定資産税の課税明細書を見て確認します。 - 収入印紙を用意する

登記事項証明書を請求するには、正確な所在地番、家屋番号の情報が必要です。

地域によっては、「住居表示」が実施されており、住民票に記載されている住所の地番と、不動産登記上の住所の地番が違う場合があるので、注意してください。

不動産の「地番」を確認できるのは、権利証や登記識別情報通知、毎年送付されてくる固定資産税の課税明細書に記載されている所在や地番、家屋番号などです。

登記事項証明書を郵送で請求する場合も、登記事項証明書交付請求書と収入印紙が必要です。請求書は、法務局で取得するか、法務局のホームページからもプリントアウトできます。収入印紙は法務局または郵便局で購入可能です。

オンライン請求の手数料は、ネットバンキングで支払うことになるため、収入印紙は不要です。

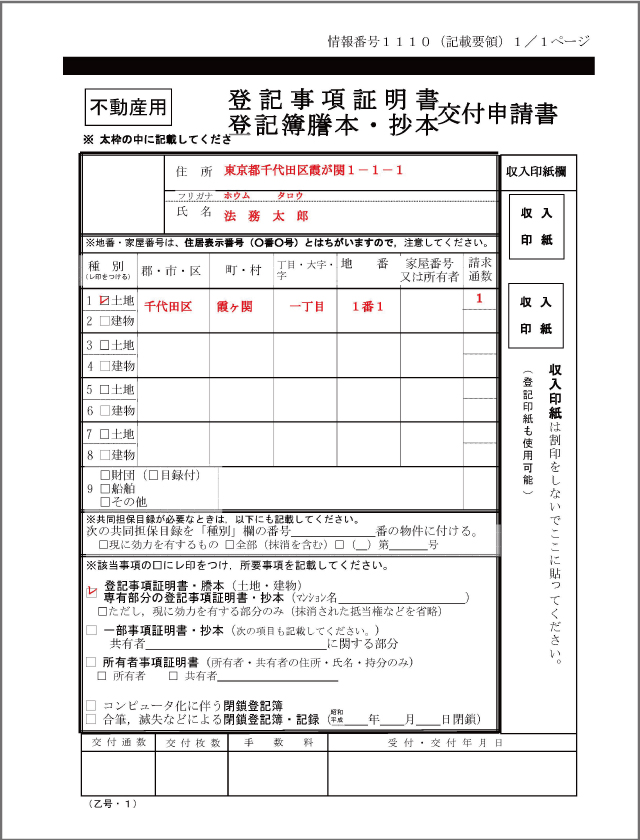

交付請求書の書き方

(出典:法務局ホームページ )

登記事項証明書を請求する場合を例として、交付申請書の書き方を説明します。

まず、登記事項証明書交付請求書に、請求する方の住所氏名と請求する不動産の所在、地番、家屋番号を正確に記入します。

次に、通数を記入する欄に、1通だけ請求するのであれば、「1」と記入しましょう。

最後に、登記事項証明書(全部)、一部事項証明書、所有者事項証明書、閉鎖登記簿のいずれかについて、請求したい証明書の☐に「レ」を記入して選択します。

閲覧だけしたい場合に便利な「登記情報提供サービス」

「登記情報提供サービス」とは、法務局が保有する登記情報を、パソコンやスマートフォンで確認できるオンラインサービスです。取得できる登記情報は、登記事項証明書と同一の内容で、PDFファイルで提供されます。ただし、登記事項証明書と異なり、証明文や公印はありません。

不動産の登記だけでなく、会社(法人)の登記情報、地図情報(公図)や図面情報(建物図面や地積測量図)など、コンピューター化された登記情報も確認でき、プリントアウトが可能。

自宅にいながらリアルタイムに登記情報を確認できるので、値段が安く使い勝手がいいことが特徴です。ただし、法務局で登記事項証明書を請求する場合と異なり、一部事項証明書の請求はできません。

登記情報提供サービス利用時間(2023年7月現在)

- 平日:午前8時半から午後11時まで

- 土日祝日:午前8時半から午後6時まで

- 休業日:年末年始(12月29日から1月3日まで)

登記情報提供サービス手数料(2023年7月現在)

- 全部事項証明書:332円

- 所有者事項証明書:142円

- 地図:362円

- 図面:362円

登記事項証明書(登記簿謄本)の見方

不動産の登記事項証明書(全部事項証明書)は、1つの土地、1つの建物ごとに作成されます。2つ以上の不動産の登記情報を1つの登記事項証明書に記載されることはありません。

登記事項証明書には、どのような情報が記載されているのかを具体的に見ていきます。

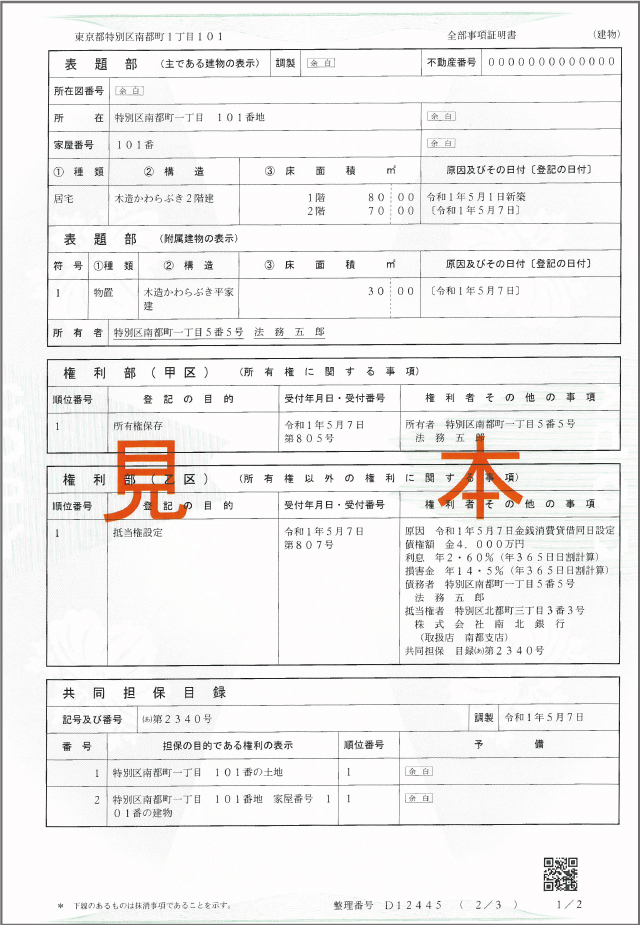

(出典:法務省ホームページ )

記載されている内容

登記事項証明書は、表題部、権利部(甲区、乙区)、共同担保目録、信託目録をあわせた内容になっています。それぞれどのような登記記録が記載されているのかを解説していきます。

表題部

表題部には、土地や建物の所在地、大きさ(地積や床面積)や種類(宅地や農地、居宅や店舗)など人の目に見える物理的な状況が登記され記載されます。

権利部(甲区)

権利部(甲区)に記載されているのは、所有者の住所、氏名、持分、取得原因、原因日付などです。全部事項証明書では、過去の所有者も記載されます。買戻特約、差押、処分禁止の仮処分などの登記も甲区欄に記載されます。

権利部(乙区)

権利部(乙区)には、所有権以外の抵当権や地上権などが記載されます。

共同担保目録

個人が住宅ローンを組む時には、銀行や保証会社に対する担保として土地や建物に抵当権を設定します。抵当権の設定は、自宅の土地と建物だけのケースや、実家が含まれるケースもあるでしょう。

どの不動産に抵当権が設定されているのかが一覧になっているものを、「共同担保目録」といいます。2つ以上の不動産に抵当権などの担保を設定される時に、共同担保目録が作成されます。

共同担保目録が必要な場合は、登記事項証明書交付請求書に「現に効力を有するもの」または「全部」(抹消されたものを含む)を選択して請求しなければなりません。

信託目録

「信託目録」には、不動産信託に関する内容(受託者・受益者の氏名や住所、信託の目的など)が記載されています。

家族信託などにより信託登記をおこなう際には、信託目録の添付が必須となっています。

信託目録付きの登記事項証明書には、権利部(甲区)の信託登記の欄に記載されている「信託目録第〇号」と同じ番号の信託目録が記載されています。

登記事項証明書(登記簿謄本)についてよくある質問

登記事項証明書(登記簿謄本)はどこで取得できる?

一部の登記簿を除き、全国どこの法務局でも登記事項証明書を取得できます。

登記事項証明書(登記簿謄本)は誰でも取得できる?

不動産の登記事項証明書は、所有者およびその親族でなくても誰でも請求できます。

登記事項証明書(登記簿謄本)に有効期限はある?

登記事項証明書には有効期限がありません。ただし、住宅ローンの審査や不動産売買など実務上では、新しい登記事項証明書が要求されることが多くあります。

登記事項証明書(登記簿謄本)の名義を変更するには?

不動産の相続や売買などで所有者の名義変更をする時は、法務局で所有権移転の登記手続きをおこないます。登記手続が完了したら、申請どおりに登記が完了しているか、登記事項証明書を取得して確認しましょう。

まとめ

登記事項証明書と登記簿謄本との違いや見方、取得方法を解説しました。不動産を売買する場合、相続や贈与などで不動産を取得した時には、参考にしてみてください。

物件を探す