二世帯住宅のローンの組み方は?それぞれのメリット・デメリットを理解して最適なプランを選ぼう

記事の目次

二世帯住宅の種類

二世帯住宅は大きく分けて、次の3つの種類に分けられます。

- 完全同居型

- 部分共有型

- 完全分離型

それぞれ詳しくみていきましょう。

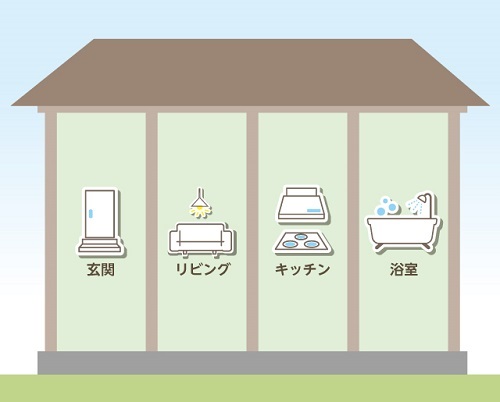

完全同居型

「完全同居型」とは、親世帯と子世帯で、必要な設備や部屋を共有するタイプです。一般的に、寝室以外の玄関やキッチン、リビング、浴室などを二世帯で共有します。同じスペースで過ごすことも多くなるため、日常的に交流が可能です。

完全同居型のメリット・デメリット

3つのタイプがある二世帯住宅のなかで、メリットとデメリットがわかりやすいタイプが完全同居型です。すべての設備を共有するため、建築費用を抑えられます。また、電気代や水道代なども1軒分の契約で済むため、料金を抑えられるでしょう。他にも、家族間のコミュニケーションが活発になり、絆を強められるというメリットがあります。小さなお子さんがいる場合、家事の間に両親に見てもらうこともできるでしょう。一方、距離が近い分、プライバシーが確保しにくく、家族間のトラブルに発展する可能性も否定できません。

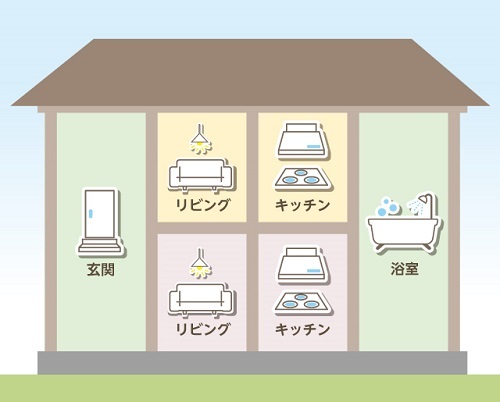

部分共有型

「部分共有型」とは、空間の一部分を共有するタイプです。例えば、玄関を共有し、それ以外のキッチンや浴室、リビングなどは世帯ごとに設けます。将来的なことを考え、昇り降りする必要のない1階を親世帯、2階を子世帯が使用するケースが一般的。ある程度プライバシーが確保できるため、適度な距離感を保ちたい場合に向いているでしょう。

部分共有型のメリット・デメリット

部分共有型は、プライバシーを確保しながら、共同生活を送れるため、バランスを取りやすい点がメリットです。しかし、デメリットとして、どの設備を共有するか、どのようにプライバシーを確保するかなど、設計が複雑になる点が挙げられます。また、子どもが増えた場合など、家族構成が変化した時に対応しにくくなる可能性もあります。

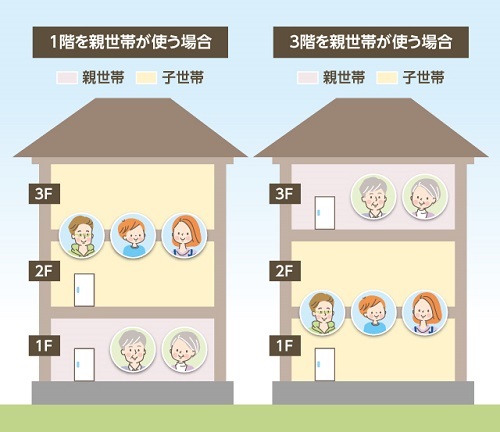

完全分離型

「完全分離型」とは、親世帯と子世帯の生活空間を完全に切り離すタイプです。玄関をはじめキッチンや浴室、リビングなどをそれぞれに設けます。一緒に住むというよりは、同じマンションの違う階に住んでいるという感覚に近いでしょう。完全にプライバシーを確保しながら、何かあった時にはお互いに協力できる環境です。

完全分離型のメリット・デメリット

完全分離型は、プライバシーをしっかり確保できる点がメリットです。家事や育児に関して干渉されることが少ないため、ストレスを感じることも減るでしょう。また、それぞれの世帯で光熱費を把握できるため、トラブルになることもありません。さらに、将来的に一世帯になった時、賃貸として貸し出すこともできます。

一方、すべての設備が二世帯分必要となるため、建築費用は高額になります。また、ある程度広い土地でなければ、それぞれの世帯が狭くなってしまうでしょう。さらに、意識してコミュニケーションを取らなければ、交流する機会がなくなり、体調の変化などにも気付きにくくなります。

二世帯住宅の住宅ローンの組み方

二世帯住宅を購入する場合、どちらの世帯が何を負担するのか、住宅ローンの組み方も問題点となります。二世帯住宅の場合、住宅ローンの組み方は3パターンあります。それぞれ詳しくみていきましょう。

収入合算で組む

二世帯住宅でローンを組む際、収入合算という方法があります。収入合算とは、親子や夫婦など、2人の収入を合算して、より大きな金額を借り入れできる方法です。収入合算を利用する場合、申込時の年齢が満70歳未満であることが条件となることも。また、合算する方はローンの連帯保証人となるため、名義人が返済できなくなった場合、返済義務を負わなければなりません。

親子リレーローンを組む

親子リレーローンとは、親が最初に住宅ローンを組み、一定期間後に子が返済を引き継ぐ方法です。親と子の収入を合算して借入金額を決めるため、収入合算と同様、借入金額を増やせる点がメリット。また、申込時の年齢が満70歳以上でも申し込むことが可能です。しかし万が一、親が亡くなってしまった場合には、子がすぐに返済を引き継がなければなりません。

親子ペアローンを組む

親子ペアローンとは、親と子がそれぞれ別の住宅ローンを組み、同時並行で返済する方法です。一般的に下記の2つが申し込む際の条件として設定されています。

- 親と子は同居する親族であること

- それぞれが連帯保証人になること

2つの住宅ローンを組むため、高額な借り入れが可能です。しかし、融資事務手数料や保証料なども2つ分を支払う必要があります。

二世帯住宅で住宅ローンを組むメリット・デメリット

二世帯住宅で住宅ローンを組む方法として、3つの方法を解説しました。それぞれどのようなメリット・デメリットがあるのかをみていきましょう。

収入合算のメリット・デメリット

収入合算は親と子、夫婦など2人の収入を合算できるため、借入金額を増やせる点がメリットです。二世帯住宅は、通常の住宅よりも建築費用がかかる傾向にあるため、借入金額を増やせれば、より住宅の理想を叶えやすくなります。親や子の収入のみでは、住宅ローンを借り入れることが難しい場合に向いているでしょう。また、契約する住宅ローンは1つであるため、手続きの手間が省け、諸費用も減らせます。

しかし、名義人が返済不能に陥った場合、連帯保証人が返済義務を負わなければなりません。例えば子が名義人で、親が連帯保証人だった場合。親が定年退職しており、収入が減少していても、名義人である子に何かあった場合には、親が返済をしなければなりません。

親子リレーローンのメリット・デメリット

親子リレーローンのメリットとして、親の年齢が高くても利用できる点が挙げられます。先述したように、通常の住宅ローンでは、申込時の年齢が定められていることが一般的。また、完済時の年齢も80歳までと制限されていることがあります。しかし、親子リレーローンでは年齢制限がないため、親の年齢が高くても利用可能です。また、返済期間を長く設定できるため、月々の返済額も抑えられます。さらに、それぞれが住宅ローン控除を受けられる点もメリットといえます。

一方、親子リレーローンでは、親か子のいずれかに団体信用生命保険(以降、団信)への加入が義務付けられています。団信とは、加入者が死亡したり、高度障害になって住宅ローンの返済ができなくなった時に、保険金でローンの残債を保障するものです。団信への加入はどちらか一方となるため、加入していない親が亡くなった場合でも、親の分のローンを、子は返済しなければなりません。そのため、親に何かあった場合の保障を、民間の保険で補うようにしましょう。

親子リレーローンは、親の年齢が高く、他の住宅ローンが契約できない場合や返済期間が短くなってしまう場合に向いているでしょう。

親子ペアローンのメリット・デメリット

親子ペアローンのメリットは、それぞれの収入に合わせて返済計画を立てられることです。また、2人それぞれが住宅ローン控除を受けられます。さらに、団信も親子で加入できるため、万が一の時でも遺された契約者の負担も軽くなるでしょう。

一方、先述したように、住宅ローンを2つ組むため、その分諸費用も多くなります。また、申込時や完済時の年齢制限があるため、親が高齢である場合、返済期間を短く設定しなければなりません。親が現役で働いており、収入が安定している場合の選択肢となるでしょう。

二世帯住宅の資金計画の立て方

二世帯住宅で住宅ローンを組む方法はさまざまです。それぞれメリット・デメリットがあるため、よく理解したうえで検討しなければなりません。それでは、どのように資金計画を立てればよいのでしょうか。本章では、二世帯住宅の資金計画の立て方を解説します。簡単な流れは次のとおりです。

- STEP 1頭金や住宅ローンを支払う人と割合を決める

- STEP 2頭金と返済可能額を考える

- STEP 3維持費を考慮する

それぞれ詳しくみていきましょう。

STEP1.頭金や住宅ローンを支払う人と割合を決める

まず、親世帯と子世帯がどれくらい頭金を出せるのかを考えましょう。親世帯が頭金を出して、子世帯だけで住宅ローンを組んだり、親子で住宅ローンを組む場合などが考えられます。先述したように、住宅ローンの組み方によって、メリット・デメリットが異なります。万が一の時のことも踏まえたうえで決めましょう。ここでしっかり話し合っておくと、将来のトラブル防止にもつながります。

STEP2.頭金と返済可能額を考える

住宅ローンをいくらなら無理なく返済できるのかを考えましょう。親子で住宅ローンを組む場合、借入金額を増やせるというメリットがありますが、それを無理なく返済できるとは限りません。現在の収入や将来必要となる出費も考慮したうえで、現実的に返済できる金額を決めましょう。一般的に、収入に対する住宅ローンの割合を20%以下にすると、無理なく返済できるとされています。ただし、他の借り入れがある場合には、もう少し住宅ローンの割合を下げる必要があるでしょう。

STEP3.維持費を考慮する

住宅を購入したあとにかかる、維持費も考慮しましょう。住宅の購入後に支払う費用は、住宅ローンだけではありません。固定資産税や都市計画税といった税金や、設備が故障した際の修繕費なども必要です。住宅ローンの返済額だけでなく、これらの維持費も考慮して、資金計画を立てましょう。資金計画を立てる際には、ファイナンシャルプランナーなどの専門家に相談するのがおすすめです。

二世帯住宅で住宅ローンを組む際の注意点

二世帯住宅で住宅ローンを組む際には、いくつかの注意点があります。納得したうえでよりよい選択ができるよう、注意点を押さえておきましょう。

持分割合と出資比率を合わせる

親子で住宅ローンを組む際は、持分割合と出資比率を合わせるようにしましょう。例えば、親が1,000万円、子が4,000万円を出資した場合。持分割合は、親が5分の1、子が5分の4となります。もし持分割合と出資比率が異なる場合、贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。また、親が頭金を出し、子だけで住宅ローンを組んだ場合。住宅を子の単独名義にすると、頭金がみなし贈与として扱われる可能性があります。出資比率に合わせ、持分割合を設定するようにしましょう。

同居を解消することになった場合の返済方法を決めておく

万が一、同居を解消することになった場合の住宅ローンの返済方法を決めておきましょう。子世帯だけで住宅ローンを組んでいて、子世帯が二世帯住宅から出る可能性もゼロではありません。その場合でも、住宅ローンの返済は続ける必要があります。この場合、金融機関の許可が必要ですが、賃貸物件として貸し出し、家賃を住宅ローンの返済に充てることも可能です。事前に話し合うことで、万が一同居を解消することになっても、話し合いがスムーズに進むでしょう。

相続方法について話し合っておく

二世帯住宅を立てる際には、相続方法についても話し合っておきましょう。例えば、親子リレーローンで住宅ローンを組み、親が亡くなった場合。ローンの返済が終わっていないため、住宅はローンを引き継いだ子の資産となります。子が一人の場合は問題ありませんが、複数人いる場合、どのように遺産分割をおこなうかが問題となるでしょう。場合によっては、二世帯住宅を売却し、売却で得た利益を分割しなければならない可能性も。相続時のトラブルは、のちの家族の関係にも影響を及ぼすおそれがあります。そのため、購入する前の段階で、親と同居する子世帯だけでなく、他の兄弟や姉妹ともよく話し合っておきましょう。

ハウスメーカーの知名度にとらわれない

二世帯住宅を建築する際、ハウスメーカーの知名度にとらわれすぎないようにしましょう。なじみがあることなどから知名度のあるハウスメーカーに惹かれるかもしれません。しかし、知名度のあるハウスメーカーが提案するプランが、必ずしも自分たちに合っているとは限りません。特に二世帯住宅の場合、家族構成や生活スタイルによって求める間取りや仕様が異なるため、柔軟に対応できるハウスメーカーを選ぶことが重要です。また、ハウスメーカーによっては、提携している金融機関の住宅ローンを有利な条件で契約できる可能性も。施工実績や間取りの自由度なども考慮し、ハウスメーカーを比較検討しましょう。

まとめ

本記事では、二世帯住宅における住宅ローンの組み方やローンを組む際の注意点などを解説しました。二世帯住宅で住宅ローンを組む場合、組み方は3パターンあります。それぞれメリット・デメリットがあるため、よく理解したうえで決めましょう。また、出資比率と持分割合を合わせることも大切です。合っていない場合、贈与とみなされ、贈与税が発生する可能性があります。また、他の兄弟・姉妹がいる場合には、二世帯住宅を購入する前に、よく話し合いましょう。相続について話し合っておくことで、いざその時が来ても、トラブルの発生を防げるでしょう。

物件を探す

執筆者

民辻 伸也

宅地建物取引士、2級ファイナンシャル・プランニング技能士

大学を卒業し、投資用不動産会社に4年勤務後、選択肢を広げて一人ひとりに合わせた資産形成をおこなうため、転職。プロバイダー企業と取引し、お客様が安心感を持って投資できる環境づくりに注力。不動産の仕入れや銀行対応もおこなっている。プライベートでも、自ら始めた不動産投資でマンション管理組合の理事長に立候補。お客様を徹底的にサポートできるよう、すべての経験をコンサルティングに活かしている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ