二世帯住宅の完全分離型とは?後悔しないためのポイントとメリット・デメリットについて解説!

記事の目次

二世帯住宅の完全分離型とは?

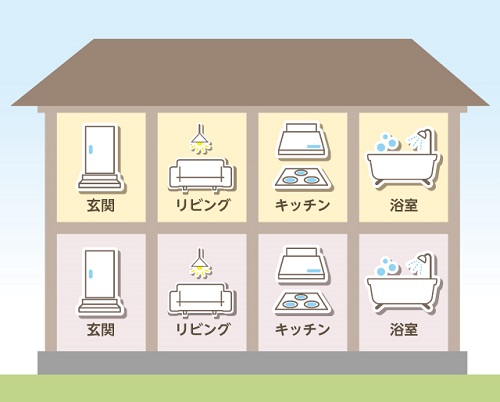

【完全分離型】

二世帯住宅には大きく分けて3つの種類があり、完全分離型はそのひとつです。完全分離型では、玄関や水回りなども含めて、すべての住居スペースを親世帯と子世帯で切り分けた設計になります。建物や敷地は同一になるものの、生活空間は完全に別々に分かれるのが完全分離型です。

【完全共有型】

完全共有型では、リビング・キッチン・浴室・トイレなど、基本的な住居スペースは親世帯と子世帯で共有です。もちろんプライバシーを守るためにも、別でそれぞれの個室や寝室を設けるのが一般的。例えば親世帯が夫婦2人・子世帯が夫婦2人と子1人といった家族構成なら、各夫婦で1つ・子に1つというように部屋を作るケースも見られます。

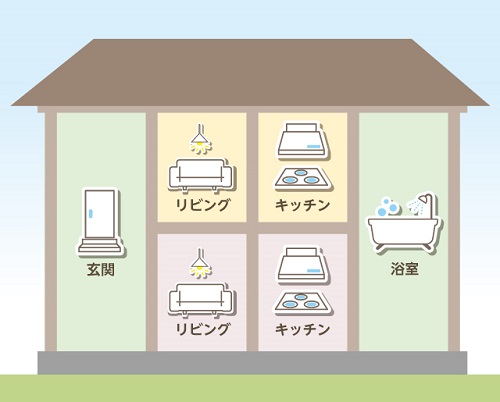

【一部共有型】

一部共有型では、親世帯と子世帯で住居スペースを分離する部分と共有する部分を組み合わせた設計です。家族のライフスタイルに合わせて、生活空間を適度に切り分けられて、親世帯と子世帯でほどよい距離感が保ちやすい特徴があります。

完全分離型の間取りパターンと特徴

完全分離型における建物の区切り方としては、次のような2つのパターンがあります。では具体的にどう分離するのか、以下から詳しく見ていきましょう。

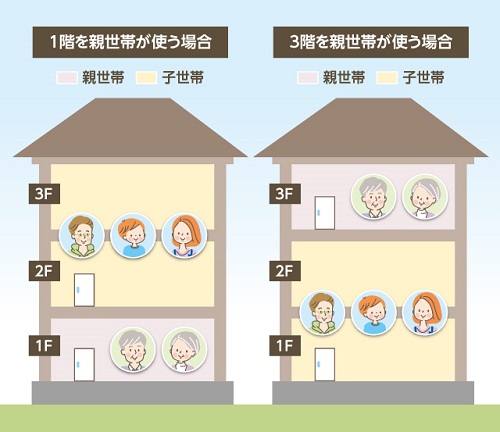

上下分離型(横割りパターン)

上下分離型(横割りパターン)とは、例えば集合住宅の上下階に住むようなイメージで、建物の階数によって生活空間を分ける方法です。上下で分離することでそれぞれ平屋のような生活動線にしやすく、将来的なバリアフリーの意味でも、親世帯を1階にするパターンが多く見られます。ただし上階の足音など、振動が下に伝わりやすい一面もあり、お子さんが遊んだり走り回ったりするうちは要注意。最上階に子ども部屋を作ったり、床に遮音マットを敷いたりなど、生活音を抑える配慮も必要です。

特徴

- 生活動線を短くすることができる

- 1階を親世帯にすることで階段を使わずに生活できる

- バリアフリーに対応しやすい

- 振動が上下階に伝わりやすい

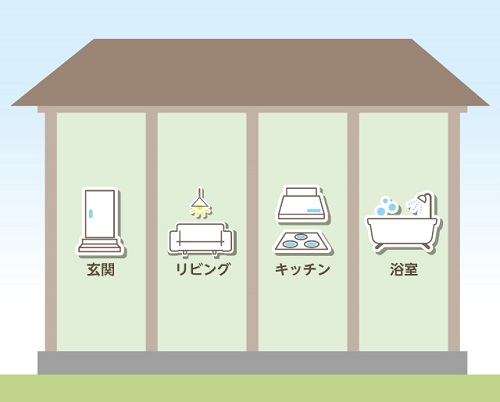

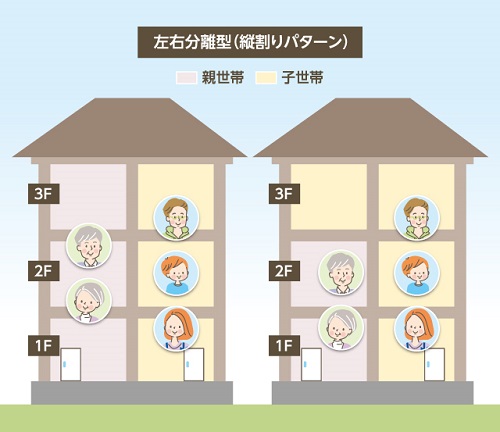

左右分離型(縦割りパターン)

左右分離型(縦割りパターン)は、親世帯と子世帯で、隣り合わせになるような形で分離する方法です。それぞれの区切り方は、例えば一体化した建物を壁で仕切る・建物そのものを分けて渡り廊下を作るなど、さまざまなパターンが考えられます。どちらの世帯でも、個々で一戸建てのような住まいにできるのが特徴。いわば一軒家が2つあるような状態で独立性も高く、生活音が気になりにくい・同居解消後に賃貸などに出しやすいといった利点もあります。ただし親世帯でも2階以上を作ってしまうと、高齢になってきた場合に上り下りが難しくなり、持て余してしまう可能性がある点には要注意です。

特徴

- 両世帯が一戸建てのように使うことができる

- 玄関をそれぞれ1階にすることができる

- 比較的生活音を感じづらい

- 将来的に、片方の家だけ売却・賃貸がしやすい

- 親世帯は2階を使わなくなる可能性がある

完全分離型のメリット

二世帯住宅の完全分離型ではどのような住みやすさがあるのか、具体的にご紹介していきます。

世帯ごとのプライバシーが確保できる

玄関から住居スペースが完全に独立しているため、家の出入りや生活習慣など、世帯ごとで自由にできるのが利点です。親世帯と子世帯で生活リズムが異なる場合も、完全分離型なら、お風呂や食事などの時間にも融通が利きます。さらに水回りをはじめ、生活空間はすべて分かれるので、各世帯間で使い方やお手入れ方法に差があってもお互い気を遣わずに済むでしょう。またポストやインターホンなども別々なので、お互いにプライベートを守りやすく、なるべく各世帯のライフスタイルを大切にしていきたい場合に向いています。

両世帯の要望を取り入れやすい

内装のデザインや部屋数など、各世帯の希望を別々に反映できるので、お互い妥協せずに間取りなど住環境を整えやすいのもメリットです。その他インテリアや設備なども、それぞれで柔軟に選択できるため、おしゃれさも使い勝手も自由に重視できます。どうしても趣味や好みに違いが生じますが、完全分離型ならお互い遠慮しなくてもいいのが利点でしょう。

家計を独立させやすい

住居が2つに分かれているので、例えば水道・電気・ガスのメーターも分離でき、水道光熱費も各世帯で明確に線引きできます。また食事も別々になれば、食費も世帯ごとに個別で支払うことが可能です。完全共有型や一部共有型では、水道やキッチンを共同で使うとなると、水道光熱費などいくら出し合うのか分担しなければなりません。一方で元から切り分けができる完全分離型なら、その手間もないのでトラブルを防ぐことができます。

家事育児の協力がしやすい

完全分離型とはいえ、すぐそばに住んでいる二世帯住宅に変わりはないため、お互いに協力しやすい面もあります。例えば小さなお子さんがいる場合には、ちょっとした外出時に親世帯に預かってもらうことも可能。その代わりに買い物に行くなど、こまめにフォローし合えるのは利点ですね。またお正月や誕生日といった、家族のイベントごとの際にも集まりやすいでしょう。

もしもの時にすぐに対応できる

前述にあるように、各世帯ですばやく協力できるからこそ、緊急事態でも迅速に対処しやすい部分もあります。急病やケガなどの際にも、お互いすぐ駆け付けられるため、いつでも頼れる存在が近くにいるのは心強いでしょう。

税制優遇がある

マイホームの新築や購入時にはさまざまな減税措置があるなかで、完全分離型の二世帯住宅は2軒分とみなされ、その分の税制優遇が受けられる可能性があります。ただし対象となる二世帯住宅の定義や優遇内容は、住んでいる自治体によって異なる場合も。詳しい制度や最新情報は、各地方自治体のホームページなどで確認してみましょう。

固定資産税

各地方自治体によって要件は異なりますが、構造・利用上の観点から完全分離型と認められる場合、建物と土地の双方で軽減措置の対象範囲は1戸分広くなります。つまり2戸分の税制優遇が受けられるため、節税につながる可能性があります。なお固定資産税の詳しい計算方法は、以下の記事をチェックしてみてください。(完全分離型の二世帯住宅なら、対象となる床面積が2倍になる計算です)

不動産取得税

不動産取得税は、マイホームなどの不動産を取得した際に納税するもので、土地と建物でそれぞれに課されます。不動産取得税の規定についても、各地方自治体で異なりますが、一定の要件に該当する場合には軽減措置を受けることが可能です。

土地なら、特例適用が認められる場合、(固定資産評価額×1/2)×3%、または4万5,000円のいずれか高いほうの金額分が減税されます。

また建物(住宅用)なら、床面積50平方メートル以上240平方メートル以下で新築した場合に、課税対象額(固定資産税評価額)より、1,200万円を控除。さらに耐久性などに配慮した認定長期優良住宅であれば、1,300万円に控除額が増えます。なおかつ完全分離型の二世帯住宅なら、2戸分の特例が適用されるため、2,400万円(長期優良住宅なら2,600万円)の控除が受けられる可能性があります。

住宅ローン控除

住宅ローン控除とは、借入によって住宅を取得した場合に、所得税または住民税が軽減される制度です。年末借入残高に応じて控除額が決まり、納めたすぎた分の税金が戻ってきます。なお2023年時点では、「年末残高等(上限3,000万円)×0.7%」の控除が13年(2024年1月以降取得の場合は10年)継続します。

ちなみに二世帯住宅では、共有登記か区分登記であれば、親世帯と子世帯の双方が住宅ローン控除の対象になる可能性も。ただし各世帯で、床面積50平方メートル以上かつ建物内の2分の1以上、それぞれの居住スペースにしていなければならない点には注意が必要です。

相続税

二世帯住宅で親世帯の単独登記または共有登記の場合、小規模宅地等の特例(特定居住用宅地等)の適用により、相続税対策ができる可能性があります。小規模宅地等の特例では、特定の要件を満たす相続の場合に、住宅用地(330平方メートル以内)評価額の8割を減額して税額を減らすことが可能。二世帯住宅のように、同じ敷地や建物で生計をともにする家族が相続すれば、この特例が適用されます。

ただし二世帯住宅でも、親世帯と子世帯それぞれの区分登記になっていると、この特例が適用されないので注意しましょう。

資産性が高い

先ほども出てきましたが、もし将来的にどちらかの世帯しか住まなくなった場合、使わなくなった居住スペースを他で活用しやすい利点もあります。生活空間が分かれているので、賃貸や売却に出しやすいのも特徴です。元々独立した物件のため、大規模なリフォームをする必要もなく、比較的手軽に不動産活用ができます。

完全分離型のデメリット

一方で二世帯住宅を完全分離型にすると、どのような部分が難点に感じるのか、以下から見ていきましょう。

建築費が高くなる傾向がある

リビング・キッチン・浴室・トイレなど、いずれも各世帯に最低1つずつ設置するため、費用が高くなるケースも。完全共有型や一部共有型に比べて、部屋の広さや数はもちろん、必要な設備も大幅に増えます。その分コストがかかり、建築費用が高くなる傾向があるため注意しましょう。

広い敷地が必要

特に左右分離型の縦割りにする場合には、約2軒分の大きさの建物が建つため、完全共有型や一部共有型に比べて広めの敷地を用意しなければなりません。ゆとりのある土地を見つけるのが難しいうえに、高額になりやすいです。

両世帯のコミュニケーションが取りにくい

日常生活のなかでお互いの家族が触れ合う機会があまりなく、完全共有型や一部共有型と比べると、こまめなコミュニケーションが取りづらい一面もあります。完全分離型では、意識的に顔を合わせる機会を作っておくほうがいいかもしれませんね。

介護には不向き

完全に分かれた住宅を行き来しなければならないので、介護の時にも、いちいち玄関から出入りする必要があります。同じ建物や敷地にいるとはいえ、完全共有型や一部共有型に比べると、手間に感じる部分は多いかもしれません。

水道光熱費が2世帯分発生する

家計を独立させやすいメリットがある反面、完全共有型や一部共有型と比較すると、日常的に発生する費用を節約しづらい部分も。例えば親世帯と子世帯で同じ空間にいることが多くなれば、照明や空調などの電気代は抑えやすくなります。こうした水道光熱費の節約は、完全分離型では難しい点もデメリットといえるでしょう。

完全分離型の二世帯住宅でよくある後悔とは?

ここからは、実際に完全分離型の二世帯住宅を経験したみなさんにアンケートを取り、リアルな実態をリサーチ。ちなみに今回のアンケートでは、比較的「後悔していない」との声が多く挙がっていました。ですが今後の参考にするためにも、一般的に想定されやすいよくある後悔のポイントと、経験者のみなさんからの意見をご紹介します。

別居に比べるとプライベートが守られにくい

完全分離型とはいえ、同じ敷地内で暮らしていることに変わりはなく、どうしてもお互いの目が気になってしまう部分はあるでしょう。玄関も別々になっていますが、例えば友人を呼んだり出かけたりする時など、音や気配でなんとなくわかってしまうのは気まずいかもしれません。また完全分離型でも「ポストを分けていなくて郵便物を見られてしまった」といったケースも。別居より距離が近い分、お互いのライフスタイルが見えやすいのは、少し居心地が悪く感じることもあるようです。

- 完全分離なのに同じ敷地内だから普通に家に入ってくる。(20代/女性/子世帯)

- 精神的につらかった。(70代/女性/子世帯)

お互いの住まいへ行き来が大変

完全分離型になると、建物内での行き来ができないため、外に回らなければならないのも難点です。例えば介護や育児で頻繁にお世話しに行くのに、雨の日でも外の玄関から出入りしようと思うと、なかなか不便でしょう。少しだけお子さんを見ていてほしい時など、本当に些細な頼み事をしたい時も、わざわざ玄関口からやり取りするのはわずらわしいかもしれません。

- 掃除が大変。(30代/男性/子世帯)

- 用事がある時、いちいち玄関を開けてもらわないとあがれない。(60代/女性/親世帯)

日当たり・風通しが悪い

例えば元々は両親の一世帯だけだった敷地に増築した場合、そもそも二世帯が住む想定の立地になっておらず、日当たりや風通しに問題が出てくることも。階数を増やしたら日光が届きにくくなった・窓が近隣の建物と近くなって風が入りにくいなど、土地が二世帯住宅に見合っていないケースも考えられます。

- 無理やり親世帯の古い家と連結されたため、こちらの一階部分の日当たりが悪く気が滅入る。(50代/女性/子世帯)

生活音が気になる

完全分離型になっていても、家の構造や間取りによっては、意外と生活音が聞こえてしまうこともあるようです。例えば仕事の関係で深夜や早朝に動いている時、出入りする音で親世帯を起こしてしまう。またお子さんが小さいうちは家を動き回ることも多く、遊んだり騒いだりする声が響いているケースもあります。特に上下分離型では、生活音が気になりやすいので注意が必要です。

来客に気を使う

完全分離型でも玄関が近いと、友人などを呼ぶのに気を遣ってしまうことも。先ほども出てきたように、二世帯住宅だと音が聞こえることもあるので、あまりたくさんの人は招きづらい一面もあるでしょう。にぎやかにしすぎると、うるさく思われてしまうかもしれませんし、一世帯で暮らしていた時よりも配慮は必要になるのかもしれません。

共用部分の手入れに不満が出る

例えば庭・玄関周り・駐車場といった、エクステリア部分は共用になるので、お互いに協力して管理する必要があります。どちらかの世帯ばかりが掃除やガーデニングのお手入れをしているなど、負担が偏ってしまうことでトラブルになる場合も少なくありません。共用スペースについては、事前に管理の分担をしておくのが無難でしょう。

完全分離型の二世帯住宅で後悔しないための注意点

ではここまでに見てきた、よく起こりがちな後悔をしないためにも、気を付けておきたいポイントを解説していきます。

生活ルールを決めておく

実際に暮らしはじめてから途中でルールや分担についての話を切り出すのは難しいので、なるべく住みはじめる前に、生活上の必要なルールはすり合わせておきましょう。例えば前述にもある共用スペースの使い方や管理をはじめ、家を行き来する時には連絡する・ポストは別々にして勝手に開けない・自治会の対応は交替にするなど……。お互いに協力しつつ、きちんとプライバシーも守れるライフスタイルを作っていけるのがいいですよね。

玄関の位置をずらす

やはりお互いの目が気になりやすいのは玄関なので、あらかじめ各世帯で位置をずらしておくのもひとつの方法です。例えば玄関は建物を挟んで反対になるように設置すれば、それぞれの出入りも見えにくくなります。そうすると、友人の来客や日常的な生活など、プライベートな部分でも安心できます。

外部のサポートを活用する

介護や子育てで、お互いの家を行き来するのが大変な時には、外部のサポートを取り入れる方法もあります。例えば訪問介護やベビーシッターといったサービスなら、単発で一時的に利用することが可能。また住環境についても完全分離型なら各世帯で自由にできるため、必要に応じてバリアフリーにするなど、元々の仕様を気にせず工夫していくこともできますよ。

間取り・建材を工夫する

生活音や日当たり、風通しなどは、建物の造りを工夫して対策できる場合があります。例えば生活音問題なら、それぞれの寝室付近に水回りは設置しない、クローゼットやパントリーなどの収納を各世帯の境界線部分に置いてクッションにするなど。その他にも床や壁に防音効果のある建材を使用すれば、音は気になりにくくなります。また日当たりや風通しについては、どちらの世帯にも平等に入る位置に窓を作るなど、立地も考慮しつつ検討していきましょう。

まとめ

二世帯住宅の完全分離型では、ほとんど別居しているような感覚でありながらも、すぐにお互いを頼れる距離感にできるのが大きな魅力です。さらに場合によっては、税制優遇などの金銭的な補助が受けられる可能性も。ただし2つの家族がそばに住むことによる、二世帯住宅ならではの生活上の注意点もいくつかはあります。とはいえ二世帯住宅の問題は、事前の話し合いで防げるケースも多く、後悔しないためには、あらかじめしっかりとお互いの認識をすり合わせることが大切です。ぜひ本記事を参考に、よりよい二世帯住宅になる方法を見つけてみてください。

■アンケート概要

二世帯住宅を経験した方で家のタイプが「完全分離型」の方にお聞きします。後悔していることはありますか?

調査方法:インターネットリサーチ

回答サンプル数:45人

対象:10代~80代男女(全国)

調査時期:2023年3月

物件を探す