台風や地震が不安!一人暮らしの防災対策でおさえるべきポイント

記事の目次

もしも災害が起きたらどうする?

みなさんは日頃の生活から災害について意識していますか?現在一人暮らしをしている10代~70代の方々に、災害に関する意識調査をおこないました。

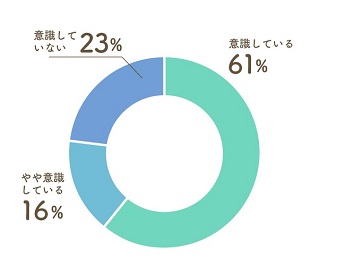

防災に対して普段から意識している?

意識している…124人

やや意識している…33人

意識していない…47人

(回答サンプル数…204人)

意識している

災害に対して普段から意識している方たちは、どのような防災対策をおこなっているのでしょうか。具体的に見てみましょう。

- 飲食物の備蓄、窓ガラス飛散シートの貼り付け。(20代/女性)

- 寝る時は、災害用バッグを枕元に置いて寝ています。(30代/男性)

- 停電した時のためにランタン&乾電池セットと、カップ麺・レトルト食品・飲料水を少し備蓄しています。(40代/男性)

- 水、食料、乾電池を備蓄しています。非常用トイレ、ラジオ、懐中電灯、ランタン(部屋全体を照らせて便利)を用意しています。背の高い家具は置いていません。(40代/女性)

- お風呂の貯め水。被災袋の用意。長期保存の食材の備蓄。カセットコンロの準備。(50代/男性)

- ハザードマップは確認しました。後は食料を備蓄して、古いものから消費するようにしています。(60代/男性)

約60%の方が普段から防災を意識しており、きちんと防災リュックや、ランタンやラジオなどを用意したりしているようです。カップ麺や、缶詰、おかゆなどローリングストック(日持ちをする加工品を普段から少し多めに買っておいて消費しながら備蓄すること)している方も多い印象でした。

災害が起こった直後に食料や日用品を買い揃えようとしても、店舗が営業できる状況でなかったり、買い物ができてもすぐに売り切れてしまったりすることが多いので、日持ちする食品やティッシュペーパーやマスクなどの日用品は日頃からストックしておくことをおすすめします。

やや意識している

次に、災害に対して「やや意識している」と回答した方はどの程度の防災対策をおこなっているのでしょうか。

- 水と食料品の備蓄はあるが、他は何もできてない。(20代/女性)

- 家具の固定はしている。防災グッズについては、今後整備予定。(20代/男性)

- お風呂のお湯は翌日まで取っておいているくらいで、他はなにもしていないのでしなくては……とは思っている。(30代/女性)

- していなかったのですが、ここ数カ月で危機を感じ、着々と準備をしています。実家も遠くないので、意見を言い合いながら、少しずつ進めています。(30代/女性)

- 食料を多少多めに、寝室にも置いているくらいです。(30代/男性)

- 地震が来たら閉じ込められないように扉が開くか確認するという意識。(50代/男性)

食料や水を多めに買ったり、お風呂の水はすぐに捨てないなど、できる範囲で防災対策をしているようです。

防災グッズも一度に揃えるとなるとお金がかかります。まずは、懐中電灯やラジオ、ガスコンロなど少しずつ買いそろえていくとよいでしょう。

意識していない

一方、防災を意識していないと回答した方は、どのような理由で意識をしていないのでしょうか。

- 用意しないと……と思いつつも行動には移せていません。(20代/女性)

- 特に意識はしていないですが、アウトドア用品で代用はできるかと思案しています。(30代/男性)

- 意識していません。引越したときに地盤も強いし水害もないところだとわかっていたくらいです。(40代/女性)

- 特に意識していません。ただ、趣味が登山なのでテントなど野外で泊まれるものは揃っています。(40代/女性)

- ほとんど意識しておらず、準備もしていません。避難場所の確認程度です。(60代/男性)

「用意しなければ」と思いながらも実行に移せていない方が多い印象でした。

なかには、ハザードマップなどで自宅を調べたうえで、地盤や水害についての被害が少ないとわかったので特に意識していないという意見がありましたが、室内に対する被害が少なくても、ライフラインが止まったら復旧まで数日~数カ月かかることとなります。飲み水や、食料など必要最低限のものだけでも準備しておきましょう。

今すぐできる!一人暮らしの防災対策

一人暮らしで防災に備えるうえで、具体的にどのような対策が必要になるのでしょう。最低限決めておくべきポイントを詳しく解説していきます。

家族との連絡手段は?

大きな災害が起こった際、家族に安否を確認したり、被害状況や避難場所を共有する必要があります。そのため、家族との連絡手段を確保しておくことが重要です。スマートフォンや固定電話はもちろん、タブレットやパソコンなど、使えるものはなんでも利用しましょう。

災害用伝言ダイヤル

災害時にはすぐに家族と連絡が取れないこともあります。そのような場合でも、「災害用伝言ダイヤル」にメッセージを残しておくことが可能です。災害用伝言ダイヤルは、電話の「171」で通じます。「1」で伝言を残し、「2」で内容を聞ける仕組みです。なお、電話番号を登録すれば、家族の残したメッセージを確認できます。

詳細については「災害用伝言ダイヤル」 をご覧ください。

通話アプリやSNSを活用する

LINEなどの通話アプリは固定電話が使えないときに役立つでしょう。TwitterやFacebook、Instagramなども、緊急時に安否確認の手段として活用できます。

防災グッズを用意する

一人暮らしでは防災グッズの重要性が高まります。なぜなら、考えられる被害について自分一人で対応しなくてはならないからです。万が一、ライフラインが絶たれてしまっても、数日間は生活できるような備えを心がけましょう。

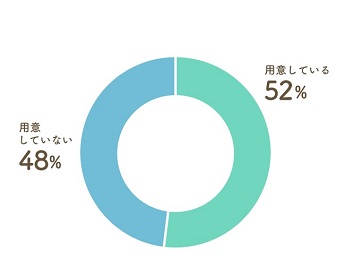

防災グッズは用意している?

現在一人暮らしをしている方に、防災グッズを用意しているかアンケートをおこないました。

用意している…107人

用意していない…97人

(回答サンプル数204人)

一人暮らしをしている方が防災グッズを用意している確率はおおよそ半数のようですね。一方で、半数近くの方は防災グッズを用意せず災害についてあまり意識しないでいるようです。

災害が起きてからすぐ支援物資が支給されるとは限りません。そうなると身の回りにあるものだけでしばらくの間は生活しなくてはなりません。非常食や飲料水、衣服など、必要なものを今のうちから備えておきましょう。

近所に顔見知りや知人を作る

都会や単身者の多い集合住宅だと、いわゆる「近所づきあい」の意識は薄くなりがちかもしれません。しかし災害時は、支え合える近所の顔見知りや知人が非常に心強い味方になります。安否確認はもちろん、日用品の貸し借りや、食料品のおすそわけ、家族への連絡を手伝ってもらえたりするからです。一人暮らしの方も日頃から近所の方とのコミュニケーションをとっておくとよいでしょう。

避難所までの安全なルートを確認しておく

避難時にもさまざまなリスクが潜んでいます。たとえば、道に落ちているガラスの破片でケガをするかもしれません。あるいは川や用水路が氾濫し、通行止めになる可能性もあります。災害に合ってから後悔しないためにも、一人暮らしを始めたら、まず避難所までのルートを自分で歩いてみることをおすすめです。実際に歩いてみて「ガラスが落ちてきそうなビルはないか」「川や用水路はどこに流れているか」などを確認しましょう。

災害に備えた部屋づくりを心掛ける

一人暮らしでは、大きな被害があってもすぐに助けを求められない可能性があります。そうならないよう、そもそもの防災対策がとても大切です。以下、災害に備えた部屋作りについて解説します。

家具・家電の固定

強い地震があると、家具や家電が倒れたり破損したりしかねません。その結果、避難を塞いでしまうリスクが発生します。さらに、床や壁を壊してしまうこともあるでしょう。家具や家電が倒れケガをする危険性もあります。

もしも寝ている間に倒れてきたら……、家具の下敷きになり身動きが取れなく命を落とすことになるかもしれません。

そのため、家具や家電はしっかり固定しておきましょう。また、本棚や戸棚などの扉にも戸棚ストッパーを取りつけておくと、ものの飛び出しを回避できます。

家具・家電の配置

防災対策として、家具や家電の位置にも気を配りましょう。

たとえば、寝ているとき自分に倒れてきそうな場所に家具を置かないこと。さきほどもお伝えしたように、本棚やタンスが寝ているときに倒れてきたら、命の危険もあるからです。

次に、動線を塞ぐような場所に、家具や家電を置かないようにしましょう。災害が起こった時は、一刻を争って避難しなくてはなりません。進行方向に倒れた家具や家電があると、それだけで時間をロスしてしまうことに。その他、漏電した家電が水回りにあるのも危険です。風呂場やトイレ、キッチンなどの家電の配置にも注意してください。

防災グッズの置き場所

せっかく防災グッズを用意しても、避難するときにすぐに持ち出せなければ意味がありません。防災グッズは、「持ち出しやすい位置」に保管するのが基本です。

そのため、押し入れや戸棚などに詰め込んでおくのは得策といえません。たとえば寝室やキッチンなど、使用頻度の高い部屋に置いておくのがおすすめです。その他、玄関口に置くのも良いでしょう。玄関に防災グッズがあれば、靴を履いてそのまますぐ逃げられるからです。

共有部や専有部に物を置かない

集合住宅に住んでいるなら、ほかの住人への影響も考えて私物を管理しましょう。たとえば、集合住宅には「共有部分」と「専用部分」があります。玄関口やエレベーター付近などの共有部分は、すべての住人が使用する場所です。これらの部分にものを置くと、避難の妨げになりかねません。また、ベランダやバルコニーなども同様です。火災が発生した際など、ベランダやバルコニーにものが置いてあると避難の妨げになるからです。

災害リスクがあるなら引越しも検討してみる

もしも自分が住んでいる地域に災害リスクがあるなら、引越してみるのもひとつの方法です。災害リスクについては事前に確認することができるので、自分の身を守るためにも防災を意識した部屋探しをおこなうことが重要です。

行政のハザードマップで水害リスクを確認する

国土交通省や各自治体などは「ハザードマップポータルサイト 」を公開しています。ハザードマップとは、地域ごとの災害リスクを示している地図です。主に、水害の危険性を確認するために用いられてきました。もしもハザードマップで水害リスクが高い地域に住んでいるなら、洪水や浸水などの被害にある可能性があるということです。そのほか、ハザードマップは土砂災害のリスクを見るためにも使われています。

これらのリスクが高い地域に住んでいるなら、引越しすることも選択肢に入れてみるとよいかもしれません。なお、土砂災害のリスクについては、以下の記事を参考にしてください。

まとめ

一人暮らしの防災対策では、いざというときに「頼れる人」と「頼れるもの」を準備しておくことが重要です。防災グッズを備えておく一方で、避難所がどこにあるのか、安全に通れる避難ルートも事前に確認しておく必要があります。また、近隣住民と日頃からコミュニケーションを取ることも大切です。マンション内での挨拶はもちろん、地域のイベントに参加したり、行きつけの店をつくるといいかもしれませんね。

今のお住まいでもし不安を感じるのであれば、ハザードマップを用いて住んでいるエリアの災害リスクを確認し、リスクが高ければ引越すというのも一つの選択肢です。一人暮らしをしているからこそ自分の身は自分で守らなければなりません。しっかり防災対策をおこない、住まいの安全性を確保しておきましょう。

<アンケート調査概要>

「災害・防災に対する意識調査」

対象/全国18歳~80歳の単身者

調査方法/インターネットリサーチ

調査時期/2022年4月