子どもがいる家庭で備えるべき防災対策、いざという時のために必要なことは?

いざというときに安全を確保できるよう、あらかじめ家庭内での防災ルールを決めておくことが大切です。

そこで、この記事では家族の間でどのような備えをすればよいのかご紹介いたします。

記事の目次

もしも台風や地震などの災害にあったら

みなさんは、台風や地震など自然災害に対してどのような備えをしていますか?

南海トラフ地震がいつ起きても不思議ではないといわれつつも、日々災害を意識して過ごしている方はあまりいらっしゃらないかと思います。しかし、自然災害はいつ起こるかわかりません。

そこで、お子さんがいらっしゃるご家庭の方たちに「防災について」アンケートをおこなってみました。みなさんの災害に対する意識はどれくらいあるのか見ていきましょう。

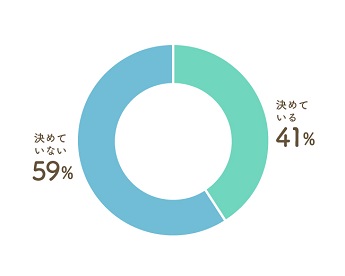

災害時のために家庭内で防災ルールは決めている?

決めている…78人

決めていない…111人

(回答サンプル数189人)

防災ルールを決めているご家庭は約4割と、半数以下の結果となりました。では、みなさんのご家庭ではどのような防災ルールを決めているのでしょうか。詳しく見ていきましょう。

家族間での防災ルールを教えて!

- 子どもが学校にいるときは、学校で待機、または信頼できる友人宅に身を寄せること。そこで待っていてと伝えてあります。(30代/女性)

- 地震があれば津波が来る可能性があるため、市役所の防災マップの避難場所に各自必ず逃げると決めています。 避難場所が近くになくてもできるだけ高台に逃げる、絶対に低い場所に戻らないこと、自分の命だけは守るようには、何度も話しています。(30代/女性)

- 家族と離れている時に災害にあったらとにかく家族の心配はしないで、自分の身だけ守る行動をしろと伝えています。(40代/女性)

- 避難場所を決めている。年に1回以上公衆電話の使い方や災害用伝言ダイヤルをおさらいする。出かけた先では、公衆電話がどこにあるか見つけておく。(40代/女性)

- 繋がりやすいLINEで連絡を取る。水害時は自宅が3階なので自宅避難。自宅以外で災害にあった時は学校か指定避難所へ。0次の備えを各自用意、持ち歩く。(40代/女性)

- 地震が来たら机の下へ。津波が来たら山へ逃げる。(40代/男性)

その他、「SNSや掲示板を使う」「学校か家で近いところに行く」という意見もありました。多くの家庭が避難場所と連絡手段について、普段から防災ルールを設けているようです。

一方、約6割の家庭は防災ルールを決めていません。日本は台風や地震などの自然災害が多い国です。誰もが自分のこととして考えておくことが賢明かと思われます。

「わが家の防災ルール」を作ろう!

ここからは、家庭ごとの「防災ルール」について解説します。地域や家族構成、使用している通信機器などによって家族のルールを決めていきましょう。

家族の安否確認の方法は?

災害時に家族が離れ離れになったときは、基本的に電話で確認するのが効率的です。しかし、突然のできごとに慌ててしまいスマートフォンを避難中に紛失してしまう恐れもあります。また、お子さんや高齢者のなかには通信機器をうまく使いこなせない方もいるかもしれません。

たとえば、「避難先はどこにするか」「どのように連絡を取り合うか」などルールを決めておくだけでも、家族の安否は確認しやすくなります。

災害用伝言ダイヤル

災害用伝言ダイヤルは「171」をプッシュすることでつながる、災害時にメッセージを残せるダイヤルです。被災地の固定電話や携帯電話の電話番号を宛先として登録すれば伝言を残すこと、聞くことが可能です。

パソコンやタブレットからも利用できる災害用伝言板(web171)もあるので、そのときの状況で使い分けるとよいかもしれません。

災害用伝言ダイヤルについての詳細は「災害用伝言ダイヤル(171) 」を参照ください。

通話アプリやSNSを活用する

通話アプリを使用すれば、家族だけのグループ通話が可能です。離れ離れになった家族の無事を確認するときに有効活用できるでしょう。

また、どうしても電話がつながらないときは、SNSで情報を募るのもひとつの方法です。SNSに投稿した内容を、家族が見てくれるかもしれません。

家族の集合場所を決めておく

自宅以外で災害にあったときのために、家族で集合場所を決めておきましょう。多くの場合は、避難所にしておくのが得策でしょう。ただ、地域によっては避難所が複数あるので、どこの避難所に集まるのかはっきりさせておくことが重要です。

また、避難所に移動するのに時間がかかるようであれば、別の集合場所も決めておくとよいでしょう。公園や役所、大きな駐車場など、家族全員が知っていて迷うことなく簡単にたどり着ける場所を指定しましょう。

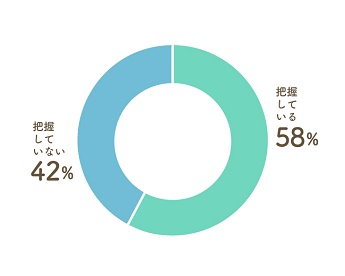

指定避難場所をきちんと把握している?

みなさんは、お住まいのエリアの指定避難場所がどこにあるかご存じですか?ちなみに、「指定避難場所がどこにあるかきちんと把握しているか」をアンケートで聞いてみたところ、下記の結果となりました。

把握している…129人

把握していない…93人

(回答サンプル数222人)

半数弱の人が「避難場所を知らない」と答えました。避難場所の住所はもちろん、自宅からのルートも把握しておかなくては、災害時に迷ってしまい逃げ遅れかねません。家族全員が避難場所を知っておくことが、災害時の安全には不可欠といえるでしょう。

避難所までのルートを決めておく

最短ルートがもっとも安全とは限りません。高齢の方や小さな子どもがいても、危険のない安全なルートかどうか確認しましょう。また、避難中にビルのガラスやがれきが降ってきたり、建物が倒壊してきたりする恐れもあります。危険のないルートこそが、実際に避難場所まで確実にたどり着ける最短ルートとなるかもしれません。

避難場所までの所要時間を調べる

一度、避難所までのルートを歩いてみて、所要時間を調べておきましょう。火災や洪水が発生している場合、あまりにも時間がかかるルートでは最適とはいえないかもしれません。なお、災害時には周りにもたくさん避難している人がいるという想定で、所要時間をシミュレーションしてみることが大切です。

通行できなかった場合の迂回ルート

もしも想定していたルートが通行止めになってしまった場合を考え、迂回ルートも決めておきましょう。なるべく道幅は広く、大勢の人がいても進行を妨げられないような道路を選ぶことがポイントです。

非常時でも安心!防災グッズを準備しておく

みなさんのご自宅では防災グッズをきちんと用意していますか?いつも当たり前に使えているライフラインも災害時には遮断されて復旧まで数日かかることも。いつ災害がきても対応できるよう防災グッズを用意しておくことをおすすめします。

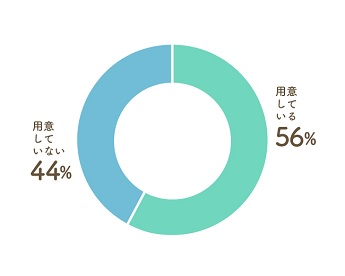

防災グッズを用意している?

防犯グッズを用意しているご家庭はどれくらいあるのか、アンケート調査をおこなってみました。

用意している…106人

用意していない…83人

(回答サンプル数189人)

半数以上のご家庭は防災グッズをきちんと用意しているようですね。懐中電灯やランタンなどを災害後に購入しようとしてもすぐ売り切れてしまったり、店舗も被害状況によっては営業できる状態でない場合もあるのでなかなか手に入らないこともあります。

また、防災グッズもまとめて買うとなると、そこそこお金もかかりますので、今のうちから少しずつ買い足していくことをおすすめします。

防災グッズとしてなにを用意すればいい?

一般的に防災グッズとは、災害時にある程度の生活をするための道具や食料品です。

避難所での生活を便利にするだけでなく、仮に自宅で閉じ込められたとしても、安心して救助を待てるだけの貯えを確保しておきましょう。

保存食や飲料水のほか、着替えやタオルなどが防災グッズの定番です。そのほか、スマートフォン用の充電器や懐中電灯、薬なども用意しておきましょう。

また、すぐに持ち出せるよう防災グッズの置き場所も決めておくとよいでしょう。

防災グッズの詳細についてはこちらの記事を参照ください。

家の中外にも安全対策をおこなう

家具や家電にも安全対策をおこなっておけば、災害時の被害を最小限に食い止められます。

部屋の中が危険な状態では、室外に逃げる際にケガをする恐れもあります。今のうちから予防対策をしておくことが重要です。

家具・家電は固定する

本棚や食器棚のほか、テレビや冷蔵庫などの家電も倒壊の恐れがあります。あらかじめ、普段から壁や床に固定しておくとよいでしょう。

耐震グッズにはいくつか種類があります。たとえば、転倒しやすい家具や家電の下には「耐震マット」を敷いておきましょう。ジェル状のものや、ゴム製のものなど種類もさまざまです。家具や床の素材によって選ぶとよいでしょう。

また、本棚や食器棚など背が高い家具には、家具と天井の間を突っ張り棒で固定し、地震の揺れで扉が勝手に開かないように「耐震ラッチ」を取り付けておくと皿などが飛び出すことを防げます。

家具・家電の配置を工夫する

高台になるべく物を置かないほか、避難時の動線を邪魔しないように工夫することが重要です。とくに子ども部屋や高齢者の部屋は部屋の入口がふさがらないよう背の高い家具は配置しないようにしましょう。

また、室外に逃げる際の動線も確保しておく必要があります。玄関はもちろん、ベランダに出られる窓の周辺も普段からすっきりさせておくとよいでしょう。

防災グッズの置き場所を決める

物置や屋根裏などに防災グッズがあると、いざというときにすぐ取り出せません。寝室や玄関、キッチンなどすぐ取りしやすい場所に置いておくようにしましょう。

また、就寝中に被害に合うことも想定して、寝室にはスリッパや災害時用の靴を用意しておくとよいでしょう。家具家電が破損しガラスの破片などが散乱している室内を素足で歩きまわるのは大変危険です。すぐに逃げられる準備をしておきましょう。

共用部分や専有部分に私物を置かない

集合住宅ではエントランスやエレベーター付近などの共用部分に私物を置くと、避難経路に妨げになります。同様の理由で、駐車場や駐輪場などの他人の専用使用権がある共用部分にも、私物を置かないようにしましょう。

また、マンションにお住まいの場合、ベランダやバルコニーに避難ハッチ(避難はしご)が設置されていることが多いと思います。プランターなどを置いてハッチを塞いでしまうと逃げ遅れてしまう可能性もあるのでハッチの上にはものを置かないようにしましょう。

避難する前に!自宅を出るときにやること

災害時にはパニックになり、判断が鈍ってしまう人も少なくありません。そうならないよう、避難するときにやるべきことをはっきりさせておくことが重要です。家族みんなが自宅にいる際に災害に合った場合、それぞれ役割分担を決めておくといいかもしれません。

ガスの元栓を締める

ガスを使っている際に災害に合ったらまずはすぐガスの火を止め、ガスの元栓を閉めましょう。ガスが漏れたままだと引火したときに火災を引き起こすだけでなく、健康被害にもつながります。また、万が一ガスが漏れてしまった場合は、すばやく窓を開けて室内を換気させましょう。

電気のブレーカーを落とす

配線の断線や配線断裂により漏電する恐れがあります。内閣府の「防災情報のページ 」によると、東日本大震災における火災発生原因の54%は電気関係という結果も。

復電する際にも、ガス漏れがないか調べてからおこないましょう。

水道の蛇口や止水栓を締める

水道の蛇口は止水栓はしっかりと締めておきましょう。水道管や配水管が壊れてしまった場合には漏水する恐れもあります。

また断水中には水道管にサビが発生したりゴミなどが入りこんだりするので、復旧後すぐにトイレを流すと詰まりの原因になるので注意しましょう。

窓や戸をきちんと施錠

いわゆる「火事場泥棒」を防止するための心がけです。災害に便乗して、避難者の自宅を狙う泥棒もいますので窓や戸は施錠し、侵入者を許さないようにしましょう。

また、災害時は家だけでなく、車も狙われます。車内を荒らされるだけに限らず、車を盗まれてしまうケースもあるようです。不審者を見かけたらすぐに周辺住民にも情報提供するように心がけましょう。

年に一度は家庭内で防災訓練を!

子どもがある程度大きくなったら、年に1度は防災訓練をおこなうことをおすすめします。もし家庭内でどうやっていいかわからない場合、まずは自治体やマンションの避難訓練、防災訓練に参加してみるといいかもしれません。

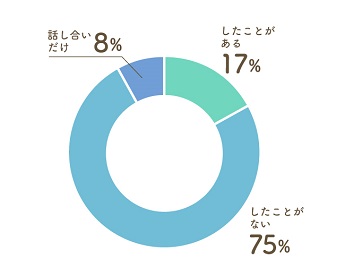

子どもと一緒に防災訓練をしたことは?

実際に防災訓練をおこなったことがあるご家庭はどれくらいいるのか、アンケートをおこなったところ以下の結果となりました。

したことがある…38人

したことがない…166人

話し合いだけ…18人

(回答サンプル数:222人)

ほとんどのご家庭では、「家庭内で防災訓練をしたことがない」ようですね。「話し合いだけしかしていない」を含めれば8割を超えます。子どもは大人より、体力や判断力が劣ることも多いでしょう。いざというときのためにも予行練習をおこなってみてはいかがでしょうか。

防災訓練したことがある

- マンションの防災訓練に参加したり、親がいないときに地震が起きた場合の訓練をしたことがある。(30代/女性)

- 防災イベントに参加したことと実際に避難をしたことがある。(40代/女性)

- マンションの訓練には参加したことがあります。ここ数年はコロナ禍のために中止ですが、防災グッズだけは購入し、家族にありかを伝えています。防災グッズの中には小銭や親戚の連絡先、住所、書き置きを入れてあるので万が一のとき、子供だけでもなんとかなるようにしています。(40代/男性)

防災イベントや集合住宅で主催している訓練に、参加したことがあるという意見がありました。親がいない状態でも避難できる訓練をおこなっているケースも見られ、災害への意識が高いご家庭もあるようです。

防災訓練したことがない

- したことがありません。保育園でやっているので、お家でもやりたいです。(30代/女性)

- やったことないですが、したほうが良いと思いました。(40代/男性)

- ないです。いざという時必要だと思いますが、なかなかできません。(40代/女性)

- マンションでおこなっているが参加したこともない。(40代/男性)

機会がない、機会があっても参加する決心がつかないという声が見られました。訓練の情報自体が入っているなら、親が主導で子どもを誘ってあげるとよいかもしれませんね。体験型の防災イベントなども開催されているので、自宅でできない場合には参加してみるのもひとつの方法です。

話し合いだけ

- 備蓄食材の期限が切れた時にみんなで食べたり、避難先の話をしたことはありますが訓練はしていません。(30代/女性)

- したことはないですが、子供が自分から防災に興味を持つタイプだったので、防災の絵本を借りたりして、危ないことはよく教えたり確認したりしています。(30代/女性)

- 保育園で避難訓練をした日に、家だったらどうしたらいいかの話はします。(30代/女性)

- していないが、すぐ近所の施設が避難場所という認識はある。(40代/男性)

食料や避難場所について話している家庭もあるようです。ただ、実践をともなうと吸収が早くなるので、しっかり訓練にも参加しておきたいところです。まずは、お散歩がてら避難所まで子どもと一緒に歩いてみることからはじめてみるのもいいかもしません。

まとめ

住まい選びをする際はハザードマップを確認する他、地盤調査をおこなったり、事前の災害対策が重要です。しかし、災害の被害に合いにくい土地を選んだとしても集中豪雨や竜巻など自然災害はいつどこで発生するのか予測できませんので、万が一のためにできる限り備えておくに越したことはありません。

まずは、防災グッズを用意することからはじめマンションや自治体でおこなわれている避難訓練もチェックしてみましょう。いざという事態に備え、家族全員が安心して暮らせるようしっかり防災対策を整えておきましょう。

<アンケート調査概要>

「家庭内での災害・防災に対する意識調査」

対象/全国23〜50歳の子育て中の親御さん

調査方法/インターネットリサーチ

調査時期/2022年4月

物件を探す