平屋は地震に強い?耐震性の仕組みと安心して暮らすためのポイント

本記事では、平屋が地震に強いと言われる理由や、構造・工法別の違い、耐震性能をさらに高める工夫、そして耐震以外の暮らしやすさまで幅広く解説します。本記事を通じて、地震に強い平屋への理解を深め、設計や住宅選びの判断材料に役立てましょう。

記事の目次

平屋が地震に強いと言われる理由

マイホームを建てる際に気になる項目の一つが、地震への強さです。特に日本は地震が多い国だからこそ、安心して暮らせる家づくりが欠かせません。そのなかで注目されている家が平屋住宅です。2階建てよりも耐震性が高いとされ、地震に強い家として選ばれるケースも増えています。では、なぜ平屋は地震に強いと言われるのか、その理由をみていきましょう。

建物が低いため揺れにくい構造になっている

平屋が地震に強いとされる大きな理由の一つは、建物が低く、揺れにくい構造であるためです。建物は高さが増すほど、地震の揺れを大きく受けやすくなります。これは振り子の原理に似ていて、背の高い建物ほど上層部の揺れ幅が大きくなり、構造に大きな負荷がかかります。一方、平屋は1階建てで低いため、地震の揺れを直接的に受けにくく、安定しやすい特徴を持っています。

また、建物が低いと重心が下にくる点も重要になるでしょう。重心が低いほどバランスがよく、地震の際に倒壊や大きな損傷につながりにくくなります。さらに、平屋は2階部分を支える柱や梁が不要なため、全体の重量が軽くなり、建物自体にかかる負荷を軽減できる点も強みです。

もちろん、平屋であっても耐震設計が不十分であれば安心とはいえません。しかし、同じ条件で比較した場合、建物が低い特性は大きなメリットとなり、地震に対してより安全性を発揮しやすくなるでしょう。

力の分散がしやすいシンプルな構造が多い

平屋は建物が長方形や正方形などシンプルな構造が多く、揺れの力を分散しやすい点も地震に強いと言われる理由です。地震のエネルギーは建物全体に伝わりますが、複雑な形状の住宅ほど力が一部に集中し、歪みやひび割れ、最悪の場合は倒壊につながる恐れがあります。

一般的に2階建て以上の住宅では、部屋数やデザインの関係で凸凹のある間取りや複雑な構造になりやすく、力のバランスが崩れやすいことも。それに対し、平屋はワンフロアで構成されるため、四角形や長方形のシンプルな形状で建てられ、力の流れがスムーズです。その結果、地震の揺れを建物全体で受け止め、特定の部分への負荷の集中を防げるでしょう。

さらに、耐力壁や柱の配置も効率的に設計しやすい点もメリットになるでしょう。構造が単純なため、バランスよく壁や梁(はり)を配置でき、建物全体の耐震性を高めやすくなります。結果、長期的に見ても歪みや変形のリスクを抑え、地震が起きても安全性を維持しやすいでしょう。

建物全体の重さが比較的軽い

建物全体の重さが比較的軽い点も、地震に強いポイントとして欠かせません。建築物は質量が大きいほど、地震の揺れによって発生する力も強くなりますが、これは物理的な法則に基づくものです。同じ揺れの大きさでも重量が増すほど、建物にかかる負荷は大きくなります。

2階建て以上の住宅は、2階部分を支えるために柱や梁を強固にし、構造材や屋根材も重くなることを避けられません。結果、建物の総重量が増し、地震の際には大きなエネルギーを受けてしまいます。

一方、平屋は1階部分だけで構成されるため、構造自体がシンプルで、必要となる部材の量も少なくなります。そうなると、単位面積あたりの重量が軽くなり、地震のエネルギーをより受け流しやすい構造となるでしょう。

また、軽量な点は、建物の揺れ方にも影響します。重量が小さいほど慣性力が弱まり、揺れの際に建物へのダメージを抑えられます。つまり、平屋は低さによる安定性に加えて、軽さによる揺れの抑制もあり、二重の効果を得られる構造になります。平屋は2階建てと比べて重量面で有利であり、その軽さが耐震性を支える大きな要因になるでしょう。

柱や梁の接合部を減らせる

平屋の場合、柱や梁の接合部を減らせる点も地震に強い要因になります。地震の揺れに影響を受けやすいのは、柱と梁、柱と柱などの建材同士のつなぎ目部分です。これらの接合部は、どれほど精密に施工しても構造上弱点になりやすく、地震の際に力が集中しやすい箇所となるでしょう。

もちろん、現在の建築基準法では耐震金物の使用が義務づけられており、昔に比べて強度は格段に向上しています。しかし、それでも接合部が増えるほど、揺れの影響を受ける可能性は高まり、住宅全体の耐震性には不利です。

2階建てや3階建ての住宅では、高さを確保するために、接合部の数が多くなるのはやむをえません。複雑な構造になるほど接点が増えるため、それだけ揺れに対する弱点も増加してしまいます。

その点、平屋は1階建てで必要な高さが柱1本でまかなえるため、接合部の数が最小限で済みます。だからこそ、揺れに弱い部分が少なくなり、建物全体の耐震性能を高めやすいでしょう。このシンプルな構造と接合部の少なさが組み合わさり、平屋は地震に強い住宅として信頼を集めています。

建物の状態を点検しやすい

平屋が地震に強いと言われる理由である、建物の状態を点検しやすい点も欠かせません。住宅は完成した時点で終わりではなく、その後の定期的なチェックやメンテナンスが不可欠です。劣化や不具合を放置すると、小さな不具合が大きなトラブルにつながり、耐震性の低下を招く可能性があります。

特に、屋根や外壁のひび割れ、雨漏りには注意が必要です。水分が内部に浸入すると、断熱材の性能低下や柱・梁の腐食を引き起こし、建物の強度を損なうことも。こうした劣化が進行すると、いざ地震が発生した時に被害を大きくしてしまう危険性があります。

その点、平屋は構造が低いため、脚立や小規模な足場を用意すれば、屋根や外壁の高い部分も比較的容易に確認できます。2階建てや3階建てのように大がかりな準備する必要がないため、点検や補修がスムーズでしょう。定期的に状態をチェックして早めに修繕できれば、建物の耐震性能を維持できるため、平屋の点検しやすい点は地震に強い家づくりに重要な項目になります。

建物の工法・構造別にみる耐震性の違い

平屋とひと口にいっても、建て方や構造で耐震性は大きく変わります。木造・鉄骨造・鉄筋コンクリート造など、それぞれの工法にはメリットと注意点があるため、どのような特徴を持つかを理解することが大切です。本章では、建物の工法や構造別に平屋の耐震性をみていきましょう。

木造平屋の特徴と耐震性

日本の住宅の多くは木造で建てられており、平屋も例外ではありません。木造平屋の大きな特徴は、構造材が比較的軽量な点です。鉄骨やコンクリートに比べて木材は軽いため、建物全体の重量が抑えられ、地震の揺れによる負担を軽減できます。重量が軽い点は、耐震性の観点から大きなメリットになるでしょう。

また、木材はしなやかさを持ち合わせているため、揺れに対して柔軟に変形しやすい性質があります。硬い材料に比べて衝撃を吸収しやすく、大地震でも粘り強く耐えられるでしょう。これが、木造は地震に強いと言われる理由の一つです。

ただし、木材は年月とともに劣化してしまうため、注意が必要。シロアリ被害や腐食が進むと、柱や梁の強度が下がり、耐震性能を発揮できなくなる可能性があります。そのため、定期的なメンテナンスや防蟻・防湿対策が欠かせません。

さらに、木造平屋でも耐震性を十分に確保するためには、耐震等級3を満たす設計や、適切に配置された耐力壁が重要です。これらを組み合わせると、軽さと柔軟性に加え、構造的な強さを持つ住宅となりえます。木造平屋は、日本の気候風土に合った工法のため、十分な設計と管理を怠らなければ、地震に対して安心感のある住まいになるでしょう。

木造における耐震工法:ツーバイフォー(2×4)工法(枠組壁工法)

ツーバイフォー工法は、北米発祥の木造建築技術で、日本では「枠組壁工法」とも呼ばれます。名前は、2インチ×4インチの木材を使用して枠組みを作ることに由来しています。この工法では、柱や梁で骨組みをつくるのではなく、壁・床・天井の「面」で建物を構成する点が特徴。

そのため、力が一点に集中せず、地震の揺れを建物全体で分散して受け止められます。「箱」のような構造となり、地震や台風に強く、耐震性が期待できるでしょう。特に、壁と床が一体化している構造のため、横揺れにも強く、ねじれにも耐える力があります。

ただし、開口部が多い設計や、大きな吹き抜けを設けると耐力壁が不足し、耐震性が下がる場合があるため、設計段階でのバランスが重要です。また、壁で強度を保つ構造上、リフォームや間取りの変更がしにくい点もデメリットになるでしょう。総じて、ツーバイフォー工法は高い耐震性を持つ優れた構造ですが、設計の自由度や施工技術とのバランスも重要なポイントです。

鉄骨造平屋の特徴と耐震性

鉄骨造の平屋は木造よりさらに高い耐震性を持つ構造です。一戸建て住宅には「軽量鉄骨」が用いられることが多いでしょう。鉄骨は引張力や圧縮力に強く、建物全体の剛性を高められるため、揺れに対して変形しにくいメリットがあります。

また、鉄骨は長いスパン(柱と柱の間隔)を確保しやすいため、間取りの自由度が高い点も魅力になるでしょう。特に平屋の場合、広々としたワンフロア空間を実現しやすく、耐震性と居住の快適性を両立できる構造。しかし、鉄骨造には重量の面で弱点があります。鉄骨そのものは木材よりも重いため、建物全体の質量が増し、地震時に受けるエネルギーが大きくなります。その分、基礎や地盤にかかる負担も増えるため、しっかりとした地盤調査と基礎工事が欠かせません。

鉄は熱に弱い特性もあり、高温にさらされると強度が急激に低下するため、耐火被覆や断熱材で保護しなければなりません。また、湿気の多い環境では錆びのリスクもあり、適切な防錆処理やメンテナンスが求められます。鉄骨造平屋は構造的な強さを持ち、大地震でも変形しにくい安心感がありますが、重量や錆・火災などの弱点もあるため、設計段階から十分な対策が欠かせません。

鉄筋コンクリート造(RC造)平屋の特徴と耐震性

鉄筋コンクリート造(以下、RC造)の平屋は、圧倒的な強度と耐久性を持つ点が特徴です。コンクリートは圧縮力に大変強く、鉄筋は引張力に優れているため、この2つを組み合わせたRC造は地震の揺れに対して高い耐震性能を発揮します。壁式構造を採用すれば、建物全体で揺れの力を受け止められるため、倒壊リスクが極めて低い点もメリットになるでしょう。

さらに、RC造は重量がある分、揺れに対して安定しやすい側面もあります。建物自体が重いため、強風や小さな地震で大きく揺れる可能性が少なく、安心感のある住まいを実現できるでしょう。また、耐火性や遮音性にも優れており、総合的に見て長期的な安心を得られる構造となっています。

ただし、RC造にはいくつかの課題もあります。一つは、建物の重量そのものが重いため、基礎や地盤への負担が増す点です。地盤が弱い土地では沈下やひび割れのリスクがあるため、十分な地盤調査と改良工事が欠かせません。

また、建設コストが高く、工期も長くなりやすいため、木造や鉄骨造と比較すると初期費用の負担は大きくなります。総合的に見ると、RC造平屋は耐震性能で安心感が高い工法の一つです。コスト面や施工条件をクリアできるなら、長期的に安全で堅牢な住まいを求める方に、理想的な選択肢となるでしょう。

鉄骨造およびRC造における耐震工法:ラーメン工法(鉄骨・鉄筋コンクリート構造)

ラーメン工法とは、柱と梁を剛接合し、骨組み全体で荷重や揺れに耐える構造方式です。ドイツ語の「Rahmen(枠)」が語源で、鉄骨造や鉄筋コンクリート造(RC造)で多く採用されています。

この工法は、柱と梁をしっかりと固定(剛接合)させ、フレーム全体を一体化して、高い剛性と耐震性を実現するでしょう。地震の際には、柱・梁の接合部が曲げやせん断の力を受け止め、建物全体でエネルギーを分散・吸収します。また、壁に頼らない構造のため、大空間や大開口を実現しやすく、自由度の高い設計が可能です。商業施設やオフィスビル、集合住宅など、耐震性と設計自由度の両立が求められる建物に多くみられるでしょう。

さらに、補強フレームや制震装置を組み合わせることで、より高い耐震性能を持たせられます。ただし、接合部の設計・施工が不適切だと、地震時に損傷を受ける恐れもあるため、高度な構造計算と施工管理が必要です。適切な設計と施工がなされたラーメン構造は、地震に対して信頼性の高い工法となるでしょう。

平屋の耐震性を高める工夫

平屋は構造的に地震に強いと言われますが、設計や施工の工夫次第で、その性能をさらに高められます。安心して長く暮らせる住まいにするためには、建物の設計基準や素材選び、施工方法などに注目しましょう。そこで本章では、平屋の耐震性を向上させる具体的な工夫を紹介します。

耐震等級3を満たす設計を採用する

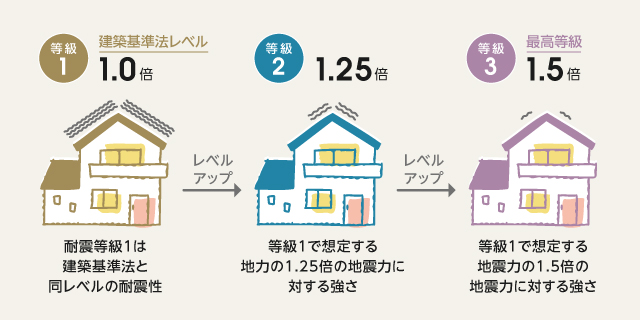

耐震性を確実に高めるために、耐震等級3を満たす設計を選びましょう。耐震等級とは、建築基準法で定められた最低限の耐震性能を等級1とし、それを基準にして強度を示す指標をいいます。等級2は等級1の1.25倍、等級3は1.5倍の強さを持つ設計です。

特に等級3は、消防署や警察署などの防災拠点と同等レベルの耐震性を持ち、震度6~7の地震に対しても倒壊リスクを大幅に減らせます。平屋はもともと地震に比較的強いとされますが、等級3を取得するとその強みを最大限に引き出せるでしょう。

また、等級3を標準仕様としているハウスメーカーや工務店を選べば、設計段階から耐震性を意識したプランを立ててもらえます。柱や耐力壁の配置、基礎の強化などがバランスよく設計されるため、安心感のある住まいを実現できるでしょう。

注意点は、耐震等級が高いほど、コストがかかる可能性がある点です。しかし、建築時にしっかりと耐震性を確保しておくと、地震後の修繕費用や暮らしのリスクを大幅に減らせるため、長期的には大きなメリットとなります。平屋の強みを活かすには、耐震等級3を満たす設計を基準にするようにしましょう。

軽量で強度のある屋根材を使う

軽量かつ強度のある屋根材を選ぶ点も、平屋の耐震性をさらに高めるための重要な工夫です。地震の際、建物にかかる揺れのエネルギーは、建物の重量に比例して大きくなります。そのため、屋根のように建物の最上部にある部分が重いと、揺れの振幅が大きくなり、柱や壁にかかる負担が増えるでしょう。

近年では、瓦屋根などの重い素材に代わり、金属屋根やスレート材など軽量タイプの屋根材が多く使われるようになりました。特にガルバリウム鋼板の屋根は、瓦の約1/10の重さでありながら、耐久性や耐候性に優れているため、耐震性とメンテナンス性の両方を確保できる点が魅力です。

さらに、軽い屋根材を採用すると、建物全体の重心が下がり、バランスが安定するでしょう。重心が低いほど地震時に倒壊しにくくなるため、平屋のもつ低さによる安定性と相乗効果を発揮します。

ただし、軽さだけに注目すると、強度や耐久性が不足するかもしれません。そのため、屋根材は耐久性・防水性・メンテナンスのしやすさを総合的に考慮して選ぶようにしましょう。

制震技術を導入する

制震技術の導入も検討したいポイントになるでしょう。制震とは、建物に加わる揺れを構造体だけで受け止めるのではなく、専用の装置を使って衝撃を吸収・分散させる仕組みを指します。代表的な装置は制震ダンパーで、これは柱や梁の間に取り付けられるパーツのこと。地震の際に建物がしなって生じるエネルギーを、熱や摩擦に変えて減衰させる装置です。

制震ダンパーを取り入れると、建物全体の変形を防ぎやすくなり、地震による内装や設備へのダメージを軽減できるでしょう。特に繰り返し起こる中小規模の揺れに対して効果を発揮するため、大地震に備えるだけでなく日常的な安心感にもつながります。

耐震設計だけでも十分な強度は確保できますが、制震技術を組み合わせると、さらに地震に強い構造になるでしょう。平屋の持つ安定感と制震装置のエネルギー吸収効果を組み合わせれば、地震に対していっそう安全性の高い住まいを実現できます。

地盤の強さを確認し適切に地盤改良する

建物を支える地盤の強度を確認し、必要に応じて地盤改良をおこなう点も、平屋の耐震性を確保するうえで欠かせません。平屋は2階建てに比べて軽量ですが、建物全体で数十トンの重量がかかります。そのため、地盤が弱いと地震時に沈下や傾きのリスクが生じ、耐震性能を十分に発揮できません。

まずは、建設予定地の地盤を専門家による調査で確認しましょう。調査では土の質や地下水の状態、硬さなどを把握し、軟弱地盤かどうかを判断します。その結果に応じて、地盤改良の方法を選択しますが、表層改良は地盤の表面を補強する方法で、比較的軽量な平屋に最適です。一方で、柱状改良や鋼管杭を使う方法は、地下深くまで補強できるため、より軟弱な地盤でも建物を安定させられるでしょう。

適切な地盤改良をおこなうと、建物が受ける荷重が均等に分散され、地震時の沈下のリスクを大幅に減らせます。平屋の構造の強みと組み合わせると、長く安心して暮らせる住まいの実現が可能です。

耐力壁や柱の配置バランスを最適化する

平屋の耐震性を高めるには、耐力壁や柱の配置バランスを適切にさせる点も欠かせません。建物を支える壁や柱の配置は、地震時の揺れを分散させるうえで重要です。壁や柱が偏った配置になると、特定の部分に力が集中し、破損や倒壊のリスクが高まってしまいます。

例えば、広い窓や大きな開口部を設けると、その部分には耐力壁を設置できなくなり、建物全体の耐震性が低下するかもしれません。そのため、デザインや居住性を考慮しつつ、開口部の位置と耐震壁の配置をバランスよく設計することが重要です。

また、柱や筋交いの間隔、配置の工夫も耐震性に影響します。均等に配置すると建物全体の揺れを均等に分散でき、部分的な負荷の集中を防ぐことにもつながります。特に平屋の場合は高さが低く揺れに強い構造ですが、耐力壁や柱のバランスを最適化すると、より耐震性を高められるでしょう。

このように、建物の構造バランスを考慮した設計を、平屋の強みの安定性と組み合わせることが、地震に対してより安全な住まいを実現するための重要な工夫です。

耐震性以外に注目したい平屋の魅力

平屋は耐震性の高さが大きな魅力の一つですが、それだけでなく暮らしやすさの面でも優れています。家事の効率化や家族とのコミュニケーション、維持費の軽減など、平屋ならではのメリットは多いです。本章では、耐震性以外で注目したい平屋の魅力を具体的に見ていきましょう。

家事動線が効率的になりやすい

平屋の大きな特徴の一つは、家のすべての空間がワンフロアでつながっている点です。キッチン・リビング・洗面・洗濯スペースなど、家事をおこなう場所への移動距離を短くできます。例えば、2階建ての場合、1階に洗濯機があり、2階のバルコニーに洗濯物を干すとなると階段を上り下りする必要がありますが、平屋なら上下の移動がなく、家事の効率が大幅に向上するでしょう。

さらに、平屋は間取りの工夫次第で、動線を最短で結ぶ回遊動線を設計しやすいメリットも。例えば、キッチンから洗濯機、浴室、物干し場までがスムーズにつながっていれば、家事の時間を短縮できるだけでなく、日常のストレスも減らせるでしょう。また、掃除やゴミ出しなどの作業も、フロアが1階に集約されているため効率的におこなえます。

このように、平屋は高さや階段の移動を気にせず家事を完結できるため、時間の節約だけでなく、体への負担も軽くなる点が魅力です。特に共働きの家庭や子育て世帯にとって、平屋の家事導線の効率化は大きな利点でしょう。

家族とのつながりを感じやすい

平屋はすべての部屋が同じフロアに配置されるため、家族の存在を常に感じやすい点も魅力でしょう。2階建てでは子ども部屋や寝室が離れている場合、日常生活で顔を合わせる機会が少なくなりやすいですが、平屋ならリビングやキッチンを中心に、家族が自然に集まりやすくなります。

また、間取りの工夫によって、視線の抜けやつながりを確保できる点もポイントになるでしょう。リビング・ダイニングを中心に個室や水回りを配置すれば、家族が各自の活動をおこないながらも、お互いの動きや存在が確認しやすくなります。例えば、子どもが遊んでいる様子や、高齢の家族の様子も目に入りやすく、安心感につながるでしょう。

平屋の間取りは、家族の距離を物理的にも心理的にも近くする設計がしやすく、暮らしの質を高める住まいになるでしょう。

修繕やメンテナンスコストを抑えられる

平屋は構造がシンプルで、2階建て以上の住宅に比べて建物の高さも低いため、メンテナンスや修繕がおこないやすく、コストも抑えやすい点が魅力です。屋根や外壁の点検・補修をおこなう際、脚立や簡易足場で対応できるケースが多く、工事費を抑えられるでしょう。

また、配管や電気配線などの設備もすべてワンフロアに集約されるため、修理や交換作業が容易です。したがって、作業時間や手間も少なく済み、結果、長期的な維持コストを削減できるでしょう。

さらに、平屋は屋根や外壁の劣化による雨漏りリスクも管理しやすく、早期に補修が可能です。定期的に建物全体を点検し、必要に応じて補修すると、建物の耐久性と耐震性も維持できます。このように、平屋は修繕・メンテナンスの面でも費用対効果が高く、長期的に安心して暮らせる住まいになるでしょう。

平屋の耐震性に関するよくある質問

平屋の耐震性に関するよくある質問をまとめました。

平屋が地震に強いとされるのはなぜ?

平屋が地震に強いとされる理由は、建物が低いことから重心が安定しているため揺れにくく、比較的シンプルな形状で力を分散しやすいからです。また、2階部分がないため、建物全体が軽く、地震時に受けるエネルギーを抑えられるでしょう。さらに接合部が少なく構造的に有利で、点検や修繕もしやすいため、耐震性を長期的に維持できる点も強みです。

平屋の地震への強さは構造でどう変わる?

平屋は構造で耐震性が異なります。木造は軽量で柔軟性があり地震に強い一方、劣化やシロアリ対策が必要です。鉄骨造は、剛性が高く大空間設計が可能ですが、重量増による基礎負担や錆・火災対策が課題となるでしょう。RC造は、強度・耐久性・耐火性に優れ、安心感が高いものの、建物重量や建築コストの高さがデメリットとなります。

地震に強い平屋の耐震性をさらに高めるにはどうすればいい?

平屋の耐震性をさらに高めるには、耐震等級3を満たす設計や軽量屋根材の採用、制震技術の導入、地盤調査と適切な地盤改良、耐力壁や柱の配置バランスの最適化などの工夫が効果的です。これらを組み合わせると、もともと地震に強い平屋の特徴を最大限に活かし、長期的に安心して暮らせる住まいを実現できるでしょう。

まとめ

平屋は「低くて軽い」「構造がシンプル」などの特徴から、地震の揺れに強い住宅です。さらに、耐震等級3の設計、制震技術の導入、地盤改良、屋根材や耐力壁・柱の工夫を組み合わせると、安全性はより向上します。また、家事動線の効率化や家族とのつながり、メンテナンスコストの低さなど、暮らしやすさの面でもメリットがあるでしょう。本記事の内容を、地震に強く快適な住宅を建てる際の判断材料としてぜひ活用してみてください。

注文住宅を建てる

執筆者

長谷川 賢努

AFP(日本FP協会認定)、宅地建物取引士

大学を卒業後、不動産会社に7年勤務、管理職を務めたが、ひとつの業界にとどまることなく、視野を拡げるため、生命保険会社に業界を超え転職。しかしながら、もっと多様な角度から金融商品を提案できるよう、再度転職を決意。今までの経験を活かし、生命保険代理業をおこなう不動産会社の企画室という部署の立ち上げに参画し、商品、セミナー、業務内容の改善を担う。現在は、個人の資産形成コンサルティング業務などもおこなっている。

株式会社クレア・ライフ・パートナーズ