減築とは?リフォーム内容やメリット・デメリット、費用について徹底解説

本記事では減築のメリットやデメリット、費用目安について解説します。減築リフォームを成功させるために必要な知識を紹介していますので、工事を検討されている方は参考にしてください。

記事の目次

減築とは

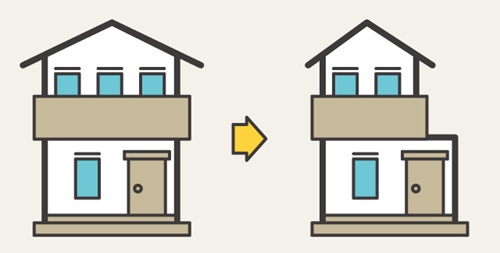

減築とは、リフォームや改修工事で建物の面積を減らすことです。似た言葉として「建て替え」もありますが、以下のような違いがあります。

| 減築 | 既存建物の面積を減らす |

|---|---|

| 建て替え | 既存建物を解体して新たな建物を建築する |

既存建物よりも小さい建物を建てるために、いったん解体して新築する工事が建て替えです。そのため、現在の建物を利用する減築とは異なります。

減築リフォームをおこなう理由はいくつかありますが、代表的なものとして家族が独立して使う部屋が減った、年齢を重ねて2階部分を使わなくなったなどが挙げられるでしょう。

減築するメリット

減築には、以下のようなメリットがあります。

- 家の使い勝手が改善する

- 日当たりや風通しが改善される

- 光熱費の節約につながる

- 防犯性が高くなる

- 耐震性が高くなる

- メンテナンスが楽になる

- 固定資産税が安くなる

- 補助金を受けられるケースがある

- 建て替えより短い工期で費用を抑えられる

それでは、減築のメリットについて詳しく解説します。

家の使い勝手が改善する

減築リフォームをおこなうと無駄な空間がなくなり、家の使い勝手がよくなります。使わなくなった部屋など、不必要な空間がなくなれば移動距離が短くなったり、掃除の手間が軽減されたりするでしょう。移動や掃除は日常生活に欠かせないものです。これらの負担が減れば、毎日の暮らしがより快適になります。

また、減築してできたスペースを有効活用することで、さらに家の使い勝手がよくなるでしょう。たとえば、1階部分の一部を減築してキッチンに勝手口を設ければ、重い荷物を直接冷蔵庫まで運べます。

日当たりや風通しが改善される

減築によって建物の一部や内部を減らすことで、日当たりや風通しが改善されることも。たとえば、隣地に高い建物が建って1階部分の日当たりがなくなった場合、2階部分の床を抜いて減築すれば吹き抜けになります。2階部分から入った日光が、1階を直接照らしてくれるでしょう。

また、隣地に近い部分を減築し、隣の建物と距離を取ることもできます。隙間が広くなるほど光が入りやすくなり、風通しも良くなって通気性が向上します。

光熱費の節約につながる

減築によって建物の面積が小さくなると、エアコンや照明などの設置台数が減るので光熱費の節約が可能です。電気代は毎月かかるため、長期的に見ると大きな節約につながります。

また、エアコンの設置台数が減ることで、光熱費だけでなく買い替え時の費用も抑えられます。

防犯性が高くなる

減築すると防犯性が高くなるでしょう。広い家では死角が増えたり、使っていない部屋が不審者の侵入経路になってしまうことも。また、出入り口が多いと、カギの締め忘れが起こりやすくなって危険です。しかし、減築リフォームをおこなうことで建物内の死角が減り、外からの見通しもよくなるため、防犯対策につながります。

耐震性が高くなる

2階部分を減築して建物が軽くなると、耐震性が向上して地震に強くなります。建物が重くなるほど地震によって揺れる力が強くなり、柱や壁にかかる負担が増加します。築年数の経過により、柱や壁が弱くなっていた場合は、倒壊につながるかもしれません。減築リフォームして建物の重量を軽くすれば、揺れの力が弱くなり倒壊リスクを軽減できます。

メンテナンスが楽になる

建物を小さくすると、メンテナンスの手間や費用も軽減されます。建物の面積が大きいと日々の清掃に負担がかかるのはもちろんのこと、屋根や外壁の補修費用も高くなります。メンテナンス費用が高いからといって放置すると、雨漏りの原因となって建物の寿命が短くなるかもしれません。そこで減築リフォームで建物の面積が減るとメンテナンスコストが下がり、補修工事もしやすくなります。

固定資産税が安くなる

減築リフォームで建物の面積を小さくすると、固定資産税の節税が可能です。固定資産税を算出する際に用いられる課税標準額は、建物の面積が小さくなるほど低くなります。また、減築によって住みやすくなった場合でも、固定資産税の計算上は使用面積が減ったとみなされて課税標準額が下がるでしょう。

なお、固定資産税を節税するためには、建物の面積が減ったことを自治体に申告が必要です。工事完了後に家屋変更届を提出すれば、建物面積の変更が反映されます。

補助金を受けられるケースがある

減築リフォームを施工すると、補助金を受けられるかもしれません。リフォームをおこなう際には、以下のようなさまざまな補助制度があります。

- 耐震改修に関する補助金

- バリアフリー改修補助金

- 長期優良住宅化リフォーム推進事業

これらの制度を利用するには、一定の条件を満たさなければなりませんが、適用されれば工事費用の負担が軽減されます。

建て替えより短い工期で費用を抑えられる

減築リフォームは建て替えに比べて工期が短く、費用も抑えられます。建て替えする際は、既存建物を解体したうえで、さらに新築工事をおこなわなくてはけません。一方、減築リフォームは既存建物を一部解体するのみであり、新築工事は不要です。

また、減築リフォームで室内の設備を一新すれば、短い工期と低コストで新築のような暮らしが実現できるでしょう。

減築のデメリット

減築にはメリットだけでなく、以下のようなデメリットもあります。

- リフォーム費用が高くなる可能性がある

- 工事中は騒音や生活を制限される可能性がある

- 仮住まいが必要になる可能性がある

- 登記申請をおこなう必要がある

- 生活スペースが限られる

- 住宅の価値が下がる可能性がある

- 施工後に不具合が生じる可能性がある

それでは、減築のデメリットについて見ていきます。

リフォーム費用が高くなる可能性がある

減築リフォームは一般的なリフォームに比べて、費用が高くなる可能性があります。減築する際には建物の構造を確認し、適切な方法で撤去しなければなりません。建物の一部を撤去する工事は簡単ではなく、技術のある職人に依頼する必要があります。一般的な解体費用よりも高額になるケースが多く、リフォーム費用が高くなりがちです。

また、解体中にシロアリ被害が見つかった場合は、追加費用がかかることにも注意が必要です。シロアリの処理をおこなったうえで、建物に悪影響が出ないよう慎重に工事を進める必要があります。

工事中は騒音や生活を制限される可能性がある

建物の一部撤去時には騒音が発生するため、近隣対策を実施する必要があります。騒音防止のために騒音シートで養生したり、工事の時間を制限したりしなければなりません。日中の工事の時間が限られると、工期が長くなって人件費の上昇につながります。

また、既存の建物に住みながら工事をおこなう場合、騒音によって日常生活に支障が出る場合も。工事中は生活スペースも限られるため、予想以上に負担がかかることを考慮しておきましょう。

仮住まいが必要になる可能性がある

減築リフォーム中に生活できない場合、仮住まいを検討しなければなりません。仮住まいをする場合、敷金や礼金、仲介手数料などの初期費用がかかります。賃貸物件の初期費用は家賃の5倍から7倍程度といわれており、さらに2回分の引越し費用も加わるため、負担が大きくなるでしょう。

負担を軽減するには、短期賃貸物件を利用するのがおすすめです。短期賃貸物件は必要な期間だけ借りられる物件で、一般的な賃貸物件よりも家賃が安かったり、入居費用を抑えられたりします。

登記申請をおこなう必要がある

減築したら、原則として建物の表題変更登記が必要です。建物の表題変更登記とは、登記簿に記載された建物の情報を変更するための登記を示します。建物の面積が変更された場合、変更から1カ月以内に表題変更登記をおこなわなければなりません。

建物の表題変更登記は、一般的に土地家屋調査士に依頼して申請してもらいます。依頼する際には費用がかかるため、事前に土地家屋調査士から見積もりを取っておきましょう。

生活スペースが限られる

減築リフォームして建物面積が狭くなると、生活スペースが限られます。計画どおりに減築後、生活をすればスペースの減少は問題になりません。しかし、子どもが戻ってきたり仕事部屋が必要になったりと、予想外の事情が発生した際はスペースの狭さが問題になることもあります。建物の面積が小さくなると使い道が限られるため、将来的な変化も考慮しながら減築リフォームの計画を立てることが大切です。

住宅の価値が下がる可能性がある

減築リフォームすると、住宅の価値が下がる可能性もあります。建物の延べ面積が小さくなったり、部屋数が減ったりすると、使い道が限られて買い手のニーズも限定されます。ニーズが限定されると需要が減り、高く売却できなくなるかもしれません。

また、面積が小さくなると建物の評価額が下がり、資産価値の低下につながります。資産価値が下がると、建物を担保にした融資も受けにくくなるでしょう。

施工後に不具合が生じる可能性がある

減築リフォームの施工後は、以下のような不具合が生じるケースもあります。

- 構造のバランスが崩れることによるひび割れ

- 気密処理の不備による結露の発生

- 防水処理のミスによる雨漏り

不具合が発生する主な原因は、設計士の設計ミスや工事の不手際です。施工の品質を確保するためにも、信頼できる会社に減築リフォームを依頼しましょう。

減築リフォームにおすすめの人

減築リフォームがおすすめの人は、以下のとおりです。

- 高齢の方:バリアフリー化が実現できる

- 子どもが自立した方:使わない部分の掃除が必要なくなる

- メンテナンス費用を抑えたい方:固定資産税や光熱費が安くなる

- 短期間でリフォームをおこないたい方:住み替えに必要な費用が抑えられる

- 地震の被害が大きくなることが予想される地域に住んでいる方:建物の耐震性が向上する

減築リフォームには多くのメリットがあり、さまざまな人がその恩恵を受けられます。建物の減築を検討する際は、面積を小さくした時のメリットを活かせるかどうかを確認しましょう。メリットとデメリットを比較することで、減築リフォームをおこなうべきかどうか判断しやすくなります。

また、減築のパターンによっておすすめできる人の特徴も異なります。減築リフォームを検討する際は、各パターンの特徴を理解しておくとよいでしょう。

減築リフォームのパターン

減築リフォームのパターンは、以下のようにさまざまです。

- 二階建てを平屋にする

- 平屋の一部を削る

- 建物の1階部分と2階部分を削る

- 二階建ての1階部分を削る

- 二階建ての2階部分を削る

- 二階建ての一部を吹き抜けにする

それでは、減築リフォームのパターンとそれぞれのリフォームに適した人について解説します。

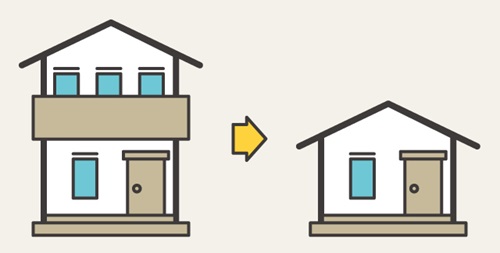

二階建てを平屋にする

二階建てを平屋にする場合、2階部分を撤去し1階部分に屋根を設けます。工期の目安はおおよそ2カ月、費用は1,000万円前後です。屋根の撤去と新設が必要となるため、費用が比較的高くなる点に注意してください。また、一時的に屋根がなくなるため、仮住まいが必要になる場合もあります。

二階建てを平屋にする減築リフォームは、以下の人におすすめです。

- 住宅をバリアフリー化したい

- 家の耐震性を高めたい

- 子どもが独立して部屋が余っている

平屋になると階段の上り下りが必要なくなり、バリアフリー化につながります。また、建物の重量が少なくなるうえに、2階部分の揺れがなくなるため耐震性が向上するでしょう。

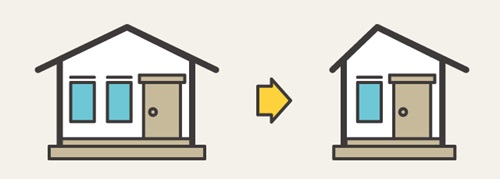

平屋の一部を削る

平屋の一部を削る場合は不要な部分を撤去し、壁を新設したり屋根を補修したりします。工期はおおよそ1カ月弱、費用は500万円前後です。既存の建物で生活スペースが確保できていれば、仮住まいは必要ありません。

平屋の一部を削る減築リフォームは、以下の人におすすめです。

- 掃除の手間を減らしたい

- 駐車スペース・趣味のスペースを作りたい

- 隣の家との間隔を確保したい

平屋の面積を削ると、掃除やメンテナンスが必要なスペースが減少します。また、家が小さくなることにより、敷地を有効活用できるようになるでしょう。隣地とのスペースが広くなれば、日当たりや風通しの改善も可能です。

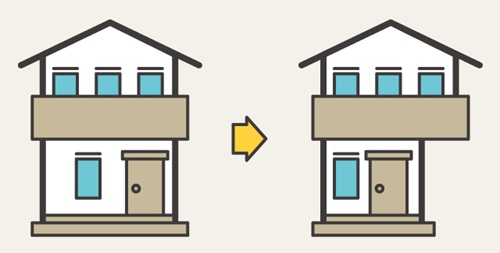

建物の1階部分と2階部分を削る

建物の1階部分と2階部分を削る場合、平屋と同じく不要な部分を撤去して壁の新設や屋根の補修をおこないます。工期はおおよそ1カ月半、費用は500万円から800万円前後です。解体する部分が多くて高所作業も必要なため、平屋を削る工事よりも工期が長くなり、かつ費用も高くなると考えておいてください。大規模な解体工事が求められ、騒音が大きくなる可能性もあるため、仮住まいが必要になるケースが多いでしょう。

建物の1階部分と2階部分を削る減築リフォームは、以下の人におすすめです。

- 掃除の手間を減らしたい

- メンテナンスコストを抑えたい

- 駐車スペース・趣味のスペースを作りたい

1階部分と2階部分を両方削ると、建物面積が大きく減少し、掃除の手間やメンテナンスコストが下がります。また、敷地に余裕ができるため、駐車スペースや趣味のスペースを設けたいと考えている人にも適しています。

二階建ての1階部分を削る

二階建ての1階部分を削る場合、建物の強度をしっかりと設計したうえで、適切な補強をおこなわなければなりません。工期はおおよそ3カ月、費用は1,000万円以上です。1階部分のみを削るには、正確な設計と緻密な工事が要求されます。設計や工事に時間と費用がかかる方法であることを理解しておきましょう。ただし、2階部分で生活できる場合は、仮住まいが不要なこともあります。

二階建ての1階部分を削る減築リフォームは、以下の人におすすめです。

- 掃除の手間を減らしたい

- 駐車スペースを設けたい

- 防犯性を高めたい

1階部分を撤去することで、2階部分が突き出した形になります。減築した部分は風雨の影響を受けにくくなり、駐車スペースとして活用が可能です。また、撤去した部分を柱だけにすれば、外からの見通しがよくなって防犯にも役立つでしょう。

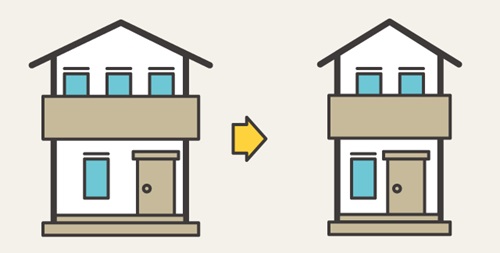

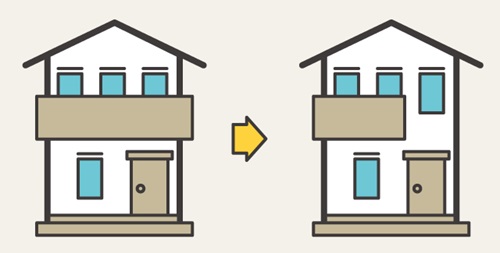

二階建ての2階部分を削る

二階建ての2階部分の一部を削る場合、2階部分の撤去に加えて突き出した1階部分の防水工事や屋根設置工事が必要です。工期はおおよそ2カ月、費用は1,000万円前後かかります。残った2階部分が細くなると耐震性が低下するため、補強工事が必要になるかもしれません。1階部分はそのままですが、屋根の設置工事が必要になるため、仮住まいが必要になることも考えておきましょう。

二階建ての2階部分を削る減築リフォームは、以下の人におすすめです。

- 掃除の手間を減らしたい

- バルコニーを設置したい

- 日当たりをよくしたい

2階部分を撤去すると、突き出した1階部分をバルコニーとして利用できます。また、バルコニーがあることで居住スペースと隣地との距離が取れるようになり、2階部分の日当たりの確保が可能です。

二階建ての一部を吹き抜けにする

二階建ての一部を吹き抜けにする場合、2階部分の床を撤去して1階の断熱性能を上げるための工事をします。工期は1カ月程度、費用は300万円から500万円程度です。

二階建ての一部を吹き抜けにする減築リフォームは、以下の人におすすめです。

- 日当たりをよくしたい

- 開放感のある家にしたい

- リフォーム費用を抑えたい

吹き抜けを設置すると1階部分の日当たりがよくなったり、空間が広く見えて開放感あるスペースになったりします。既存の建物の外壁や屋根はそのまま残るため、他の減築リフォームよりも工事費用や期間を抑えられます。

減築にかかる費用はどのくらい?

減築リフォームする際には、以下の費用がかかります。

| 費用の項目 | 費用の目安 |

|---|---|

| 解体工事 | 100〜200万円 |

| 構造補強 | 150〜300万円 |

| 外壁や屋根の再施工 | 100〜200万円 |

| 内装や断熱の復旧工事 | 50〜150万円 |

| 設備の移設や調整費用 | 30〜80万円 |

| 設計・構造計算・申請の費用 | 50〜100万円 |

なお、これらの費用はあくまで目安であり、建物の状態や計画内容によって異なります。正確な費用は、リフォーム会社に見積もりを依頼して確認しましょう。

減築リフォームに活用できる補助金・減税制度

減築リフォームをおこなう際には、一定の条件を満たすことで補助金を受けたり、減税制度を利用したりすることができます。ここからは、減築リフォームの際に利用できる補助金や減税制度について解説します。

補助金

減築リフォーム時に、活用できる補助金は以下のとおりです。

| 耐震改修に関する 補助金 |

・耐震性を向上されるリフォームを施工した場合に自治体から補助を受けられる制度

・自治体によって制度の有無や条件が異なる

|

|---|---|

| バリアフリー 改修補助金 |

・高齢者や障がい者が安全で快適に暮らせるように改修費用を支援する制度

・補助上限:20万円

|

| 子育てグリーン 住宅支援事業 |

・省エネ住宅の普及を目的とした制度

・補助上限:60万円

|

| 長期優良住宅化 リフォーム推進事業 |

・長期優良住宅と同等の性能の住宅普及を促進するための制度

・補助上限:160万円

|

| 既存住宅の断熱 リフォーム支援事業 |

・高性能建材を用いた住宅の断熱リフォームを支援する制度

・補助上限:120万円

|

| 先進的窓リノベ事業 |

・断熱性の高い窓に交換する際に補助を受けられる制度

・補助上限:200万円

|

| 給湯省エネ事業 |

・高効率給湯器の導入を支援する制度

・補助上限:16万円

|

| 次世代省エネ建材の 実証支援事業 |

・次世代省エネ建材の効果の実証を進めるための制度

・補助上限:400万円

|

各補助制度を利用するには、定められた条件を満たす必要があります。また、申請や工事の期間、予算が決まっている制度も多いため、補助金の利用を検討している場合はリフォーム会社に制度の適用可否を確認しましょう。

減税制度

減築リフォームを施工した場合、以下の減税制度を利用できるケースがあります。

| 住宅ローン減税 |

・住宅ローンを借りて自宅を新築、購入、リフォームした際に所得税を控除できる制度

・一定条件を満たすと入居後10年間は、ローン残高0.7%が控除される

|

|---|---|

| 住宅取得等資金に係る 贈与税の非課税措置 |

・直系尊属から住宅用の増改築等の資金を贈与された場合に贈与税が非課税になる制度

・一定条件を満たすと最大1,000万円の贈与まで非課税になる

|

| 不動産取得税に係る 特例措置 |

・耐震基準に適合しない既存住宅を取得して耐震改修工事をおこなった場合、不動産取得価額から控除できる制度 |

| リフォーム促進税制 | ・バリアフリーリフォームをおこなった際に所得税の税額控除を受けられる制度 |

| 登録免許税の軽減 | ・宅建業者が増改築等した物件を購入した際に課税される登録免許税が軽減される制度 |

減税制度も補助制度と同様に、利用するには各制度の条件を満たす必要があります。各制度の条件は複雑なため自己判断せず、税理士などの専門家に相談して利用できるか確認しましょう。

減築する際に確認申請は必要?

減築する際に確認申請が必要かどうかは、ケースによって異なります。確認申請とは、新築工事や大規模な増改築工事等を着手する前に、建築審査機関に対して建築計画が法律に適合しているかどうかを確認してもらう申請手続きです。確認申請が必要となる条件は明確に定められており、減築リフォームがその条件に該当する場合は申請をおこなう必要があります。

減築リフォームだけなら申請不要なケースが多い

建築確認は原則として新築や増築の際に必要な申請であり、減築リフォームの場合は不要となるケースがほとんどです。ただし、大規模な修繕や模様替えに該当する工事をおこなう場合は確認申請が求められます。

壁や柱、梁などを半分以下にするような大規模な減築リフォームをおこなうと、建物の強度に影響を与えます。このような工事は大規模な修繕や模様替えに該当し、確認申請の対象となるのです。

減築と増築を同時におこなう場合は申請が必要

減築と増築を同時におこなう場合、多くのケースで確認申請が必要になります。同時に減築と増築をおこなう場合で、建築確認が必要なケースは以下のとおりです。

- 減築と同時に10平方メートル以上の増築をおこなう

- 準防火地域や防火地域にある木造の建物に対して減築と同時に増築をおこなう

10平方メートル以上の増築をおこなう際は、確認申請を必ずおこなわなければなりません。また、増築面積が10平方メートル以下でも、準防火地域や防火地域にある木造建物を増築するなら申請が必要です。

「既存不適格建物」は建築基準法に合わせなければならない

既存不適格建物に対して減築リフォームする場合、建築基準法に適合するように工事しなければなりません。既存不適格建物とは、建築時の法令には適合していたものの、法令改正により現行の法令に適合しなくなった建物のことです。

確認申請が必要な減築リフォームをおこなう場合は、現行の建築基準法に適合するように工事しなければ自治体から許可が下りません。減築リフォームに加えて、法令に適合させるための工事が必要になることもあるため注意してください。

減築する際の注意点

減築を検討する際は、いくつかの注意点があります。あらかじめ注意点を確認したうえで工事を進めましょう。

減築する目的を明確にする

減築リフォームする際には、工事する目的を明確にしておきましょう。目的が曖昧なまま工事を進めてしまうと、減築リフォーム後の住み心地と理想の生活にギャップが生じる可能性があります。

例えば、老後の生活を目的とする場合、自宅全体をバリアフリー化する必要があります。使っていない部分を減築しても、残した部分に段差があれば目的は達成できません。このような場合は、減築リフォームよりも建て替えのほうが適していることもあります。減築リフォームが目的を達成できる工事かどうか、よく見極めてから実施することが大切です。

ホームインスペクションをおこなう

減築リフォームをおこなう前に、ホームインスペクションを実施しましょう。ホームインスペクションとは、第三者である専門家が建物の状態を調査し、適切な改修工事についてアドバイスしてくれるサービスです。

工事前にホームインスペクションを実施することで、腐食している箇所やシロアリ被害がある場所などを発見できることも。補修が必要な箇所が事前にわかっていれば、追加の工事費用を抑えて減築リフォームを進められます。

登記申請をおこなう

減築リフォームをおこなったあとは、法務局に表題変更登記を申請しましょう。不動産登記法には、以下のような定めがあります。

第五十一条

第四十四条第一項各号(第二号及び第六号を除く。)に掲げる登記事項について変更があったときは、表題部所有者又は所有権の登記名義人(共用部分である旨の登記又は団地共用部分である旨の登記がある建物の場合にあっては、所有者)は、当該変更があった日から一月以内に、当該登記事項に関する変更の登記を申請しなければならない。

引用:e-Gov「不動産登記法」

建物の床面積の変更は第51条の内容に該当するため、変更があった日から1カ月以内に表題変更登記を申請しなければなりません。申請には減築後の建物図面が必要となり、土地家屋調査士に図面作成と登記申請を依頼します。依頼費用はおおよそ9万円かかるでしょう。

固定資産税が減らない可能性がある

減築により建築面積が減少しても、必ずしも固定資産税が安くなるわけではありません。固定資産税は建物の面積によって評価が変わりますが、多少の面積の変化では税額に影響しないかもしれません。また、建物の構造や用途に変更がなければ、固定資産税が安くならない場合もあります。

なお、固定資産税は再評価されない限り税額が変わらないため、家屋変更届を提出しても、固定資産税が安くなるのは翌年度以降となる点にも気を付けましょう。

耐震性が下がる可能性がある

減築リフォームして建物を支える部分を撤去すると、耐震性が下がるかもしれません。建物は全体で揺れに耐えるように設計されていますが、減築によって揺れに弱い部分ができ、倒壊しやすくなることがあります。

減築によって地震に弱くなる主な例は、揺れの力を分散させる役割を持つ屋根や床の面積が減ることや、揺れを支える柱や梁を撤去することなどです。揺れの力が増幅したり、力が集中しやすい場所ができたりすると建物の倒壊リスクが高まります。

再び増築できない可能性がある

減築したあと、以下のような建物の場合、再び増築できない可能性があります。

- 再建築不可の土地上にある建物だった

- 既存不適格建物だった

減築は原則として建築確認が不要なため、再建築不可物件や既存不適格建物でも工事が可能です。ただし、増築をおこなう場合は例外を除き確認申請が必要になります。

再建築不可物件の場合は確認申請が下りず、既存不適格建物の場合は現行の法令に適合する工事をおこなわなければ建築許可が下りません。

まとめ

建物を減築することによって使用していない部分がなくなり、メンテナンス費用が安くなる、耐震性が高くなるなどのメリットを受けることができます。ただし、一般的なリフォームよりも工事費用が高くなったり、住宅の価値が下がるケースもあるなどのデメリットが発生する可能性も把握しておきましょう。

そのため減築リフォームを実施する前に、減築によって建物の問題点やご自身の不満が解消できるかどうかよく検討することが大切です。費用対効果を考えて減築リフォームすれば、理想の住まいが実現できるでしょう。

物件を探す

注文住宅を建てる